- +1

世界文学工作坊|浙江大学哈佛大学共论:灾难文化与华语文学

当21世纪的第二个十年到来,一场因为新型冠状病毒带来的危机使得全球人类再次面临存亡续绝的挑战。病毒的出现测试了人类身心的健康和适应力,彰显了各政府治国政策和意识形态的异同,重组了社会各阶层的关系网络和政府对于特定群体的福利制度,也向我们揭露了人类命运共同体之内外,从微观到宏观的千丝万缕的联系。疫情,作为灾难的一种,不但揭示了人类和万物之间的纠缠和互联状态,也为各领域的学者和思想者带来种种思考:人类要应该怎样通过跨国际、跨文化和跨学科的合作反思灾难的意义?如何集结历史、文学、政治学、社会学、文化研究、媒体研究、宗教研究等领域的专家,在灾难文化与华语文学的既定研究范围内,讨论灾难在各历史阶段的呈现方式,以及各历史阶段人类如何应对、理解和反思灾难文化,进而在全球亚洲(Global Asia)的框架下对灾难、文学和人类危机之间的关系进行思考,提出实践层面的新应对措施和理论层面上的新理解方式,是我们需要潜心研究的重要学术新方向。

作为浙江大学和哈佛大学为期五年的全球合作计划(Global Partnership Fund)的首发活动,浙江大学于2021年11月6日-7日,以线上会议的形式举办了“第二届浙江大学-哈佛大学世界文学工作坊,灾难文化与华语文学:理论建构与批评实践的新方向”。

本次工作坊的宣传海报

本次工作坊由浙江大学人文学院、哈佛大学亚洲研究中心共同召开,浙江大学人文学院海外华人文学与文化研究中心承办,旨在通过与会学者的共同参与和讨论,推动本学科相关学术问题的发展。本次工作坊的联合主席为浙江大学人文学院研究员、海外华人文学与文化研究中心主任金进教授,以及哈佛大学东亚系教授、亚洲中心主任罗柏松(James Robson)。哈佛大学东亚系博士生陈济舟、哈佛大学南亚系博士生曲洋、浙江大学中国现当代文学专业博士生朱钰婷担任会务组秘书。

此次会议的论文将以“灾难文化与华语文学”为名,由金进教授和罗柏松教授担任主编,2022年由浙江大学出版社结集出版。同时,此次“浙江大学-哈佛大学世界文学工作坊”亦将于明年6月在浙江大学(杭州)或哈佛大学(波士顿)继续举行第三届国际会议,以推动和深化中美顶尖高校之间的全球华语文学研究方面的合作。

11月6日上午的主旨发言由复旦大学陆士清教授主持,中国社会科学院文学所研究员赵稀方进行点评。哈佛大学东亚系教授、亚洲中心主任罗柏松的演讲题目为“山崩地裂:宗教、文献,天灾”,讲座着重于灾难、宗教和文学之间的交叉点。通过对1755年里斯本大地震和海啸这一欧洲历史上重大灾难的回顾,罗柏松教授对灾难作为文学创作的催化剂作用进行了讨论。他强调,1755年里斯本的自然灾难在很大程度上破坏了启蒙运动的哲学乐观主义,进而动摇了欧洲哲学的基础。这一灾难成为了文学的催化剂,让从伏尔泰和卢梭到亚当·斯密、歌德、康德和阿多诺等学者们进一步思考这样一场灾难对宗教和国家意味着什么。其次,罗柏松教授将讨论转移到灾难与东亚宗教文学之间的联系上,并尝试回答:在东亚的宗教文学,尤其是中国佛教文学中,灾难是如何被概念化的?东亚的宗教文献中是如何理解或解释灾难的?其他作家又是如何将灾难和宗教联系起来的?最后,罗柏松教授指出,无论是从社会行动层面或是心理层面,东亚的宗教文献都对我们应该如何应对灾难提供了充分的指导作用,值得我们进一步地深入研究。

哈佛大学东亚系暨比较文学系教授、赖肖尔日本研究所代理所长唐丽园(Karen Thornber)的演讲题目为“福岛核电站事故后的女性主义、环境主义、亚洲以及世界文学”。唐丽园教授首先简要概述了20世纪的日本灾难文学,特别是多年来被日本文学机构以及日本和国际学者及翻译家边缘化的原爆文学。其次,通过对其两本学术著作《生态含混:环境危机与东亚文学》以及《全球化疗愈:文学,宣传,关怀》的回顾,唐丽园教授从比较的角度讨论灾难文学和浩劫文学(例如,大屠杀文学和原爆文学)的重要性,并指出环境人文、医学/健康人文和医学-环境人文等领域可以为现在全球所面临的诸多挑战提供新的见解。唐丽园教授认为,女权主义、环保主义和世界文学之间有着紧密的关联性,但以环境为导向的生态文学批评长期以来一直忽略了生态女性主义(ecofeminism)的贡献;世界文学研究领域亦常常回避对环境危机等议题的讨论。最后,通过对日裔美国作家露丝·尾关(Ruth Ozeki)2013年出版的获奖小说《不存在的女孩》(A Tale for the Time Being)部分段落的文本细读,唐丽园教授指出,尽管在小说的背景中,女性的历史和文学常常被“消音化”,尾关却着重突出了女性的声音;同样的,尽管小说中环境因为人为的因素而不断恶化,尾关的叙事却彰显了非人类的韧性(nonhuman resilience)。

露丝·尾关《不存在的女孩》

哈佛大学东亚系暨比较文学系教授、美国人文与科学院院士王德威的演讲题目为“论灾难:忧患叙事VS.幽暗叙事”。王德威教授首先简要回顾和梳理了全球华语文学的相关文学背景和作家作品,介绍了韩松的《医院》三部曲,吴明益的《复眼人》、《苦雨之地》,骆以军的《匡超人》、《明朝》等作品中对灾难以及危机的文学乃至“后人类”想象。其次,王德威教授将徐复观的“忧患意识”(crisis consciousness)以及张灏的“幽暗意识”(dark consciousness)等概念相结合,表示忧患意识与其叙事在华语文学中源远流长。1958年时,徐复观等学者反复斟酌修改的《为中国文化敬告世界人文宣言》中即反映了面对危机时,知识分子和作家们那“花果飘零”般由悲而壮的忧患情怀;反之,张灏在1980年代由《幽暗意识与民主传统》一书中提出,西方历史中那对人性之恶进行反思的“幽暗意识”是孕育西方民主传统的根源,而中国的儒家思想虽也有类似洞见,但仍怀抱着乐观的人性论。王德威教授总结道,幽暗意识中那不为人知的人性之恶是一种深不可测的黑洞,但通过反转重叠的文学论述及隐喻,人们仍可能去无限接近并理解那深不可测的幽暗,并在其中找寻那灵光一现的可能性。

浙江大学外语学院教授、欧洲科学院外籍院士、浙江大学世界文学跨学科研究中心主任聂珍钊的演讲题目为“文学伦理学批评:论灾难与选择”。聂珍钊教授指出,文学伦理学批评在自然选择基础上发展出伦理选择理论,并以伦理选择、伦理身份、 伦理教诲、伦理环境、伦理语境等术语为核心建构批评话语体系,用伦理的观点认识文学的伦理本质和教诲功能,并以此阅读、理解、分析和阐释文学。文学伦理学批评可以很好解释文学中的灾难书写,例如,当一场瘟疫降临忒拜时,俄狄浦斯的伦理选择是追求真理和自我牺牲;当父亲被谋杀和国家发生重大事变时,哈姆雷特选择复仇仍然不失理性并不断进行哲学思考;当日本法西斯入侵中国及其它国家时,不同人物如英雄或叛徒走狗都是不同伦理选择结果,并因英雄的选择而赢得胜利。灾难是对所有人的道德考验,文学作品中人物的不同选择能为我们提供道德启示。

台湾大学英语与比较文学系特聘教授、人文社会高等研究院院长廖咸浩的演讲题目为“明朝不仅只有明朝:明朝如何骗过灾难”。廖咸浩教授指出,新冠疫情的流行已经提醒我们,人类正在奔向一个并没有人类存在的世界。我们已经登上了人类文明的顶峰,但在它的最底端,有一种正在腐烂的、叫做“人”(Anthropos)的病毒。人类已然成为了整个非人类世界的克星。自现代开始以来,人类就如同海德格尔式的“常备储备”(standing reserve)一样对待地球,同时制造出越来越多可以想象和难以想象的物体。这些物件既代表了人类文明的荣耀,也敲响了人类文明的丧钟。现在,我们将如何应对美与疯狂共存、人类与病毒并存的这种自相矛盾的人类状况呢?我们一直在玩一场战胜灾难的游戏,通过不断超越自我发展和超越自我来消除对自我的所有威胁,尤其是细菌和病毒。然而,当这场大流行开始时,我们可能已经意识到,被称为病毒的神秘物体是人类永远无法完全控制的、拉康式的“灭绝”(extimate)。正如齐泽克所说,“我们都是病毒”,而灭绝已然迫在眉睫。也许我们能够在我们真正被确定为病毒之前,通过某个虫洞将自己(而不是一个孤独的AI)喷射到另一个宇宙中,德勒兹将此称之为“相信世界”(to believe in the world)。希望骆以军的小说《明朝》只是一个寓言,而不是人类自我毁灭的预言。归根结底,要智胜外部的灾难需要我们先超越自己。

澳门大学中文系教授、系主任朱寿桐的演讲题目为“仁学传统及其在文学中的淡漶”。朱寿桐教授指出,灾难文学呼唤着“仁”,但我们的文学已经淡忘了“仁”。“仁者爱人”,对应着人道主义和人性论。尽管中国现代文学主流对西方人道主义和人性论掀起过多次批判热潮,但我们不可忘记,“人”的忽略其实更重要的是来自于中国古代“仁学传统”的漫漶与变异。通过对儒家传统中“仁”的意义以及仁学的淡漶进行回顾和反思,朱寿桐教授总结道,即便当代作家仍持续这种将“仁”淡漶化的传统,人性因此成为了一种最危险的因素。而正是中国古代仁学传统的淡漶,导致了现代人学发展的片面性。

11月6日下午的小组讨论由越秀外国语学院中国语言文化学院教授朱文斌主持,中国社会科学院文学所研究员张重岗、厦门大学台湾研究院教授张羽点评。北京大学中文系教授计璧瑞的报告题目为“文学中灾难书写的功能和想象力——《野猪渡河》的几重面向”。计壁瑞教授指出,有关灾难文学的论述并不少见,特别是在某个(自然)灾难发生之后。通过对马来西亚华语作家张贵兴的小说《野猪渡河》与其灾难叙事的讨论,计教授对灾难书写在文本中的影响力、表现形态及其与历史的关联,包括灾难的无可逃脱、灾难感的唤起、灾难叙事的见证与记忆性质等问题进行了讨论。最后,通过援引爱尔兰作家约翰·波恩描写大屠杀的虚构文本《穿条纹睡衣的男孩》在具体细节上缺少真实经验却依然打动广大读者的例子,计教授认为,虽然《野猪渡河》的部分细节不那么经得住推敲,有些时间的衔接也略显粗疏和模糊,但在灾难呈现和记忆上依然足够令人印象深刻。

张贵兴《野猪渡河》

华中师范大学文学院教授江少川的报告题目为“抗日战争中的伤痛叙事——读哈金《南京安魂曲》”。江少川教授指出,哈金的作品中不仅有他与其父亲两代人的军旅经历,更融进了作家对抗日战争历史深沉的研究与思考。哈金的《南京安魂曲》将南京大屠杀的史料“如实再现”,通过“一种人化的历史真实”,逼真反映出那样一段特定时代的历史。通过“在场者”眼中的“南京大浩劫”以及在人们心灵上的投射、刺激、伤害与悲愤,彰显出历史文学较之单纯虚构的作品更加引人入胜、扎实有力、动人心魄。哈金的《南京安魂曲》不仅崇史尚实,更以历史文学的形态与独特的艺术视角,再现了抗战期间日军南京大屠杀惨不忍睹的犯罪史,并以西方人与中国百姓为“在场者”,见证了日本法西斯的惨绝人寰的暴行与民族的大灾难,警醒人们要以史为镜,铭记历史。

武汉大学文学院教授赵小琪的报告题目为“欧美华裔/移民女作家自传性作品中国叙述的不可靠性”。赵小琪教授指出,海外华人女作家是一个特殊的群体,她们既具有中国文化的背景,又深受英美文化的影响,既想解构中国男权占主导的传统权威,又想融入到欧美的主流社会思潮中,不同文化的影响导致了她们思想、情感的矛盾,而这种矛盾就导致了她们笔下的“不可靠性叙述”。通过对《芳华》,汤婷婷的《中国佬》、《女勇士》,李彦的《红浮萍》等作品的比较研究,赵小琪教授对“本土华裔作家家族记忆的遗忘与加工”、“华人集体记忆的销声与重建”、“本土华裔作家对历史文学经典文本的改写”、“移民作家文学文本与社会互文本的对比”等问题进行了深入的探讨。

北京师范大学文学院教授沈庆利的报告题目为“学科命名与海内外华文文学研究之‘贯通’”。沈庆利教授首先对“华语语系文学”的不同定义和理解进行了反思,并对海内外华文文学研究的困境与“突围”进行了讨论。其次,沈教授认为朱寿桐教授2004年提出的“汉语新文学”概念不仅有助于开辟出一种“海内外”汉语批评界走向理论对话的新途径;亦是以理论建构的方式,对“华语语系文学”做出的迄今为止最有力的反驳和“抗争”。虽然“华语(汉语)”作为“语系”在理论上难以成立,但以“华语文学”取代大陆学界较多使用的“华文文学”概念,倒是颇有道理且似已成为一种学界“新潮”。最后,沈庆利教授希望可以用“(跨境)境外华文文学”来取代现有的“世界华文文学”与“台港澳暨海外华文文学”之名称。沈教授认为,“境外(跨境)华文文学”既避免了“世界华文文学”的“名不副实”,又绕开了“台港澳暨海外华文文学”作为学科名称的过于冗长与繁琐,同时保持了这一学科“跨区域”、“跨学科”的“特区”性质。

中南财经政法大学中文系教授胡德才的报告题目为“历史小说《张仲景》与灾难文学”。胡德才教授从程韬光教授创作的长篇小说《张仲景》着手,认为程教授从素所熟悉的唐代历史转入东汉乱世,主人公由诗人而医学家,其中包含了作者对瘟疫病源的反思,也以此书向历史上为民族健康事业作出贡献的医圣致敬。胡教授认为,书写灾难的文学作品不仅是对人类遭遇的灾难性事件的纪实性描述,具有历史的认识价值;同时,它们也是对灾难中人性的丰富性与复杂性的审视与展示,具有艺术的审美价值。优秀的灾难文学还应从历史的高度对人类与灾难的关系进行理性的反思,为人类的未来发展提供思想的启迪。胡教授指出,程韬光先生的历史小说《张仲景》因新冠疫情爆发而触动创作灵感,一方面,通过对张仲景抗疫人生的艺术再现,成功地创造了医中圣者张仲景的形象;另一方面,小说中对瘟疫病源的寻找,对医人与医天、治病与救世的思考与探索,显示了作者反思历史的深度,因而也显示了灾难文学的思想高度。

扬州大学文学院教授张堂会的报告题目为“作为方法的‘灾害文学’——百年来中国灾害文学的内涵、表征与特质”。张教授认为,“灾害文学”并不是“灾害”和“文学”的简单相加,“灾害意识”才是判断“灾害文学”的一个核心因素。我们在对“灾害文学”进行定义时,“灾害文学”就既是内容,同时也是一种方法。面对灾害,文学表达有其一定的限度,灾害叙事要经受伦理的考问。从灾害的时间维度来考察,当代文学灾害书写呈现为直面现实、想像历史、未来预言等三种形态。苦难构成了灾害文学的一种基本底色,苦难叙事是灾害文学书写的一种主要模式。灾害文学不同于一般意义上的文学,它具有一种非常态特质。灾害文学以现实主义精神为主导,以一种抵抗的姿态介入当下的公共生活,既具有一般意义上的审美功能,同时更为重要的是还兼具记录历史、反思灾难和心灵救赎等特殊功能。

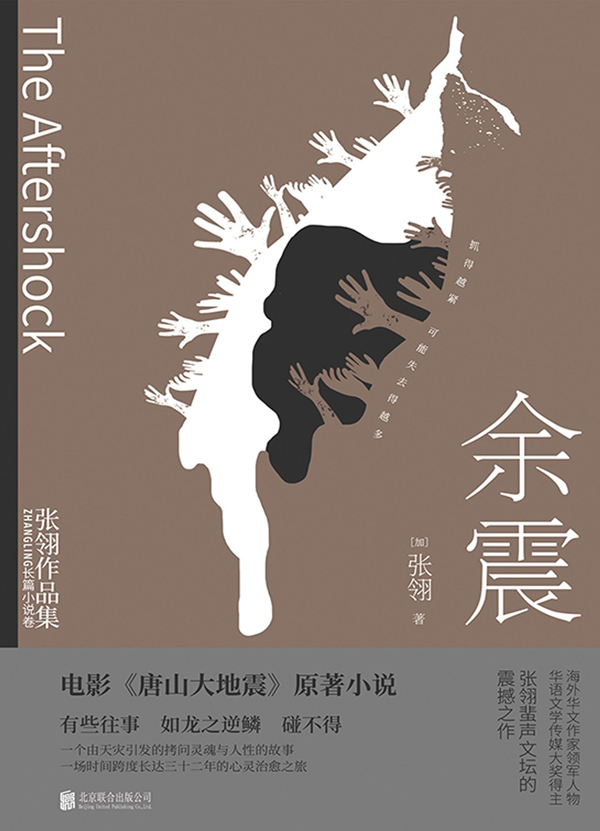

复旦大学中文系教授梁燕丽的报告题目为“女性的悲歌:断裂与联结——灾难在小说中的感性力量”。梁教授指出,从《金陵十三钗》、穆紫荆的《战后》和张翎的《余震》,灾难在作品中不仅作为情节因素,而且成为感性力量。梁教授试图解析三部作品中灾难和人物命运、结构方式、主题思想的关系。天灾人祸不可拒绝地骤然降临,造成各种有形和无形的断裂,剥夺人们与这个世界习以为常的联结。普通人与这个世界的联结往往通过具体的人、事、物,其中人的联结,尤指那些与自我存在发生深刻联结的关系,这种联结成为我们与这个世界联结的明证。灾难造成的断裂,意味着我们丧失本然和自我破碎的深邃体验,但也意味着我们抽离关系,重建与世界新的联结,重新确认自我的可能。三部小说不仅透过灾难造成的断裂、丧失,彰显个人与世界的联结与重新联结,彰显自我确认和自我成长等问题,而且,三位女作家不约而同地把灾难书写转化为女性书写。在战争的背面,在劫后余生的日常生活书写中,灾难的“余震”往往由女性默默承担。“战争的面孔非女性”(斯维特拉娜·阿列克谢耶维奇,诺贝尔奖得主),但女性正如大地厚德载物。那么,作家笔下的南京大屠杀、张翎笔下的唐山大地震和穆紫荆笔下的德国纳粹战争,如何举重若轻地转化为女性命运的悲喜剧?

张翎《余震》

《南方文坛》副主编曾攀的报告题目为“后疫情时代的精神出口与文化重整——从新近的几个中短篇小说谈起”。曾攀对钟求是的《地上的天空》、沈大成的《葬礼》、石一枫的《半张脸》、郑在欢的《还记得那个故事吗?》进行了讨论和解析。曾攀指出,无论是《葬礼》中通过对于人与机器的相互延伸讨论,讲述了生命本“身”的共情与哀婉;或是《半张脸》里戴上口罩的“半张脸”作为昏昧不明的、不断延宕搁置、需要重新辨别与再次体认的新表征;抑或是《还记得那个故事吗?》中,通过讲述与聆听的回环往复将“故事”不断解构,又不断结构,形成的一种元叙事,现实历史的裂缝却不总是能够轻易弥合的。从现实追溯历史,往往只有一线之隔。历史照见尘埃与灼华,牵出成长或萎缩的证言,人们不得不历经现实种种的重整和迂回,于焉隐忍、退避、进击,也返照现实历史的层层累累。出于时代的语境和限度,有的部分会在历史中蒙尘,沉默于时间的迷雾,因而需要一个澄明宏阔的出口,解开这一出隐于重峦叠嶂之间的谜语。在后疫情时代揭开现实历史的真容,并不简单,需要的是真切而显豁的历史意识,于焉洞开一个文化的空间,寻觅一个恢弘畅达的精神通衢,并将之导引至当代中国的现实语境之中,进行周旋、搏击与重整。

浙江社会科学院研究员项义华的报告题目为“灾异书写:从历史到文学”。项义华指出,灾难是对人类生活造成毁灭性打击的巨大损害,它包括自然的灾难和人为的灾难。前者往往可以称作自然灾害,在中国古代又常常被称为“灾异”,相关记载自古以来一直很多。后者则比较复杂,包括战争、屠杀、恐怖袭击、环境污染、食品和药物中毒,乃至重大交通事故等等,大多是一部分人加之于另一部分人(有时也包括自身)的严重伤害。对于这一方面的内容,人们事实上也已经给予了很多的关注。晚近更有一类末日幻想文学(Apocalyptic and Post-Apocalyptic Fiction),是以灾难为背景,渲染了人们对于各种灾难的末日恐惧。“灾异”作为对自然灾害的一种表述,在一定程度上已经体现了汉(灾难)文化的某种内涵。在汉语典籍中,对灾异的记载是相当多的,可谓史不绝书,相比之下,对于灾异的文学书写则并不多见。

11月6日第三场小组讨论由温州大学人文学院教授孙良好主持,北京师范大学文学院教授沈庆利、武汉大学文学院教授赵小琪点评。厦门大学台湾研究院教授朱双一的报告题目为“清代至日据时期台湾‘震灾文学’的产生和发展”。朱教授指出,受特殊的地理、生态环境等因素影响,台湾是一个自然灾害多发地区,其中地震频仍, 堪称全中国之最。频发的地震灾害使世世代代的岛屿住民面临严峻考验,也锤炼出特殊的文化,在台湾的历史进程、社会生活乃至民性、精神特征上,留下深深的刻痕。清朝进士施琼芳的《五月辛亥地震书事》、林占梅的《地震歌(有序)》以及郑用鑑的《地震行》为清代台湾“震灾文学”的三部代表作,但其在主题表达上却各有重点和特色,且在后世的震灾文学中都有所承续和发展。到了日据时期的台湾震灾文学,缘于日本殖民统治的特殊背景,加重了地震带给台湾民众的有形(物质层面)和无形(心灵层面)的损害,这在许多作家、诗人笔下得到呈现,如著名鹿港遗民诗人洪弃生以及嘉义诗人赖雨若等人的作品。最后,台湾的地震也促使了“报导文学”的诞生。自然灾难给了新文学作家杨逵实践其文学社会性理念,特别是彰扬报告文学写作的机会, 而有关地震的报告文学写作,反过来也使杨逵能从其创作实践中,对报告文学加以理论的总结,使台湾的报告文学,从一开始就有了较高的起点。从此,报告文学在台湾的灾难文学(特别是一些突发灾难的书写)中,扮演了特殊的中坚的角色。

中国社会科学院文学所研究员张重岗的报告题目为“差异与共生:全球视野下的疫情文化反思”。张重岗指出,从历史来看,西方和中国形成了各自的疫情文化模式。东西方文明,均遭受疫情的重大打击,造成了文明的衰落和转向,同时,有识之士以不同的方式思考问题的根源,并力图战胜灾难,再造生机。当下的疫情发生在全球化与逆全球化潮流博弈之际,许多源初性的问题被提了出来:在国家治理层面,如何利用制度优势,协调个体生命关怀与经济社会发展之间的关系?从全球和区域关系来看,面对经贸壁垒和冷战思维的回潮,如何寻求国际合作的途径,拓展共同发展的愿景?从生态文明的视角来看,如何把握人文理性与科学理性的张力,深入思考人类与自然之间的关系?面对生物世界的警示和人类不可知的未来,对于国家治理、国际合作和生态文明的探求是具有深远意义的课题。

福建师范大学文学院教授朱立立的报告题目为“华文文学版本差异问题析论”。朱教授认为,与学界对现当代文学版本问题的高度重视程度相比,研究界对华文文学版本问题的关注还不够。华文文学存在着复杂的版本问题,朱教授主要论析华文文学产生版本内容差异的多种状况及原因,并以聂华苓小说《爱国奖券》二异本的比较观照、日据时期台湾文学因翻译导致的版本差异问题为例,具体分析华文文学版本差异问题的复杂性和重要性,以期引起研究界的重视。版本意识的增强会给台港暨海外华文文学研究的深化和学理化带来积极有效的促动。

广西民族大学文学院教授陆卓宁的报告题目为“‘奥斯维辛’之后,诗歌何为?——以泰华《小诗磨坊》第十四辑的疫情叙事为中心”。陆教授认为,阿多诺的名言,即“在奥斯维辛之后,写诗是野蛮的”,在根本上提示出了一个重大的文化问题,一个具有建构意味的诗学问题。对于就是以“诗歌”作为生存方式的诗人,不是“奥斯维辛之后”能不能写诗,而是如何写诗?写怎样的诗?在疫情下,“疫情叙事”构成了2020年泰华《小诗磨坊(十四辑)》的核心意象。某种意义上说,在全球面临新冠疫情凶残肆虐的至暗时刻,《小诗磨坊(十四辑)》提供了“奥斯维辛”之后,诗人何为的一个样本。2020年春新型冠状病毒疫情的全球爆发和肆虐,是中华民族之殇,是全人类之殇,诗歌如何“介入”?不必讳言,很大程度上,灾难文学的审美原则与叙事伦理是我们所稀缺的一种经验,泰华《小诗磨坊(十四辑)》的疫情叙事正是从最基本的层面给予了我们值得思考的启示。质言之,它的最高原则应该是:“它(悲剧)所表现的情节一般都是可恐怖的,而人们在可恐怖的事物面前往往变得严肃而深沉。”

福建师范大学文学院教授袁勇麟的报告题目为“报告文学的灾难记忆建构”。袁教授指出,从人类出现开始,灾难就不曾远离。灾难书写成为人类传承灾难记忆的方式之一。以抗疫为题材的报告文学以其真实性不断重构中国人的灾难记忆,在传播知识、保存记忆方面发挥了重要的文体优势,并塑造了一系列英雄形象,弘扬了民族精神。然而,对不同群体成员记忆关注的缺失、复杂人性探索的忽视、社会问题批判的缺乏,削弱了报告文学作品的深刻性。因此,面对沉重的灾难主题,报告文学的灾难记忆的厚重感更加重要。但不可否认的是,在无法逃离灾难侵害的现实下,报告文学不断重构的灾难记忆也强化了集体认同感,为人类寻找到反抗遗忘的力量。

厦门大学台湾研究院教授张羽的报告题目为“台湾文学与忧郁书写研究”。张教授认为,近年来,台湾地区文学创作主题多元,注重历史叙事、自然书写、性别叙事、战争创伤、疾病医疗等议题。新冠疫情来袭后,全岛“疫苗荒”带来乱象丛生,扰乱了正常的社会秩序,也给台湾文学的创作、出版和传播带来不小的影响。在疫情带来的大众恐慌之中,台湾文学更关注疾病医疗,挖掘心灵疼痛,以及抑郁症书写,散发出人文主义关怀。骆以军采用了“互文”“戏仿”等诸多故事新编的叙事手法,恣意出入古今,捕捉近年来因政局变动、社会变迁而产生的社会灾难与心灵灾难。

骆以军《明朝》

华南师范大学文学院教授凌逾的报告题目为“疾病志跨界叙事”。凌教授认为,当代疾病文艺自成一类,疾病志呈现方式多元:从文学跨到医学,从患者、医者到亲人角度,从男性到女性,从单声道到多声道,从生理疾病到心理疾患,从家族病史到病痛死亡,从城市病到写作病,从个人病到集体疫症,从东方到西方,从图到文,从小说到影视歌曲,疾病的跨界再现日益独特。

华侨大学文学院教授陈庆妃的报告题目为“盘桓于马共书写的抗战幽灵——黄锦树小说的‘抗战’书写研究”。陈教授指出,马共的历史评价存在巨大的歧见,从抗日到反殖,进而从事解放事业,乃至遁入森林、走出森林,选择哪一个阶段作为书写的入口,将意味着作家的美学选择与伦理选择。冷战时期,马来西亚华教界与中国台湾同享一个意识形态(中华文化、自由主义、市场经济)。旅台马华作家黄锦树无疑也是马华左翼文学的异议者,其对马共领导的革命历史书写,包括属于世界反法西斯历史一部分的马共抗战历史,必然是“褪(红)色”的书写。另一方面,基于反抗马来西亚国家记忆对华人历史的篡改,或华人族群对恐怖记忆的刻意遗忘,作为学者的小说家黄锦树选择面对作为华人移民史一部分的马共历史,将马来西亚民族国家形成过程中的马共历史作为主要书写对象,以后现代的叙事技巧将马共抗战历史放置于不可靠、不稳定的叙述中,在忆旧故事中植入华人抗战的残章断简,使其成为幽灵式的存在。

中国社会科学院副研究员汤俏的报告题目“如何翻转那严丝合缝的命运?——从《‘李尔王’与1979》说起”。在报告中,汤俏选取薛忆沩的《“李尔王”与1979》为文本,来观照“父亲”那一代人在过去半个多世纪以来严丝合缝的命运和经历,以及他们面对灾难和困境时试图努力翻转命运的态度。作者以故事架构的镶嵌、人物和情节的互文建构起三个世界之间的关系网,将个人内心的波澜起伏与时代动荡的洪流相嵌合,始终怀抱对人们生存处境的关注,在幽微之处寻找个人与现实、个体与国家之间的命运交叠与相互影响,以家事写国事,家国同源,因小见大。这一类新移民写作中的灾难叙事,在回望故国往事、正视内心伤痛的同时反思那一代人的经历乃至国族文化,意图指涉的实际是个体的情感和民族文化之间幽深隐秘的通道。

浙江师范大学国际教育学院讲师俞巧珍的报告题目为“延安到江南:民族灾难情境中的女性、‘道德’与救赎”。上世纪30年代日本发动的侵华战争,是中国现代历史上的一场巨大民族灾难。一直以来,我们通过各种艺术形式一再重新诉说、反思作为“落后民族”而承受的战争屈辱和伤痛,并试图尝试以此“治疗”和平息因战争而留下的创伤记忆。由于战争的话题在很大程度上是以民族国家的宏大叙事为基本形态,因此男性的英勇与热血、悲情与牺牲,都是用来展现战争的残酷性、毁灭性乃至作为体现民族国家尊严的重要途径,而女性与战争的关系,就显得颇为薄弱而模糊。特别是,当女性以“中国人”身份与男性共同面对民族灾难所带来的混乱与困顿的同时,还不得不以“女性”的身份面对传统文化关于女性“道德”问题的审判。丁玲《我在霞村的时候》与张翎《劳燕》分别选取延安与江南两个抗日战争场域,共同探索女性如何在非常态的生存空间中艰难抵抗战争及“道德”带来的身体与精神的创伤,并在惨遭战争摧毁的人生中修复、重建自我的过程与路径,是值得关注和讨论的问题。

11月6日晚上小组讨论由浙江大学人文学院研究员、海外华人文学与文化研究中心主任金进主持,北京大学中文系教授计璧瑞以及浙江师范大学人文学院教授高玉点评。哈佛大学古典系博士生金逸洁的报告题目为“无妄之灾:维吉尔《农事诗》第一卷中的暴风雨”。金逸洁指出,古罗马诗人维吉尔的说教诗歌《农事诗》第一卷开篇旁征博引,从各种角度介绍了农民生活,教授了各种农作的方法和规则。三百余行后,诗歌中对务农生活的细致描写被骇人的灾难打断。在311至350行中,维吉尔描述了不可预计且无法逃避的暴风雨是如何彻底毁灭了农民的一切作物。即使农民依照着朱庇特的规则劳作,朱庇特仍是不可抵抗的暴风雨的始作俑者。虽然通过前文的教导农民可以认出暴风雨来临的前兆,但任何预防措施都不能减轻灾难的严重后果。因此,这场突如其来的暴风雨让读者不能仅按照字面意思理解维吉尔对于农事的说教主义,同时对暴风雨的描绘中所充斥着的军事用语预示了第一卷中的第二次灾难,如暴风雨般的一系列罗马内乱。骇人的暴风雨强调了人类劳动和神明旨意的冲突和微妙拉锯,也揭示了维吉尔的哲学立场和其在《农事诗》中的说教主义的本质。

哈佛大学南亚系博士生曲洋的报告题目为“摩罗与罗摩:印度古典文学中的灾难与救赎”。当我们在印度的语境中去思索灾难与文学,我们会想到什么?如果说到1947年那灾难性的印巴分治,我们会想到库什万特·辛格(Khushwant Singh)的《去巴基斯坦的火车》(Train to Pakistan);而如果谈起疾病,我们会想到阿米塔夫·高希(Amitav Ghosh)的《加尔各答染色体》(Calcutta Chromosome)。但我们要如何在那看似遥远而神秘的印度古典文学世界中想象灾难和变革?曲洋首先回溯了印度古典文学世界的源头:在被誉为“第一诗”(ādi-kāvya)的印度史诗《罗摩衍那》开篇中圣者蚁垤在林中漫步时,因听到猎人将一对赤颈鹤中的雄鸟射杀后雌鸟发出的悲鸣,随而创作出来文学史上第一个偈颂(śloka)。在印度古典文学的想象中,一切文学诗歌的开端竟然是一句不起眼的对猎人诅咒,而这个象征着灾难的诅咒却又可以同时被理解为一种赞美和救赎。其次,曲洋将其与鲁迅以令非为笔名于1908年发表的文章《摩罗诗力说》进行比较。在彼时中国那已然危机到了极点的“摩罗”时刻,鲁迅召唤着传说中拥有撒旦之力的“摩罗诗人”,一位可以撄人心的精神界之战士,用诗歌做武器去驱散人们心中的恶魔。但毁灭并不是一切的终点,相反,毁灭的尽头是新生、是重建。就如同灾难的尽头是救赎,摩罗的尽头是罗摩一样。无论“死与生”、 “灾难与救赎”、“祛魅与复魅”、“驱魔与招魂”、“摩罗与罗摩”,他们并不是一个平面上、两个永不相交的极点。相反,他们如同莫比乌斯带一般皆是一体两面的存在。正如生生死死,死死生生,灾难尽头本就是救赎,摩罗的尽头亦是罗摩。

哈佛大学东亚系博士生黄康妮的报告题目为“灾难之声:以小说、戏曲中的题壁诗为中心”。黄康妮指出,在通讯技术高度发达的今天,普通人在天灾人祸来临之际有着不少与外界的沟通渠道。例如,各类社交媒体经常被用于在灾难中获取信息、表达心声,各类描绘、想像灾难的当代文艺作品中亦经常表现社交媒体的重要作用。若我们希望从文化史的角度思考灾难中的沟通方式,我们不禁要问:在现代科技发明之前,普通人如何于灾难中发声?古典文学作品又如何想像人类于天灾人祸之际的共情体验?黄康妮报告的第一部分聚焦于清代文人丁耀亢之《西湖扇》传奇,并重点考察其中几位主角在战乱中通过在驿站题壁的方式沟通的剧情。学者已经指出,此段剧情取材于几则明清易代之际落难汉族女子于壁上题写诗篇的史料。黄康妮首先从文学史的角度探讨“题壁”这一行为有何具体特征与具体意义,从而进一步思考诗歌作为一种交流方式在公共场域的作用。为此,黄康妮进一步讨论清以前的文学作品中如何表现题壁诗,包括唐代诗歌、宋代笔记,及晚明剧作家吴炳所作传奇《情邮记》等一系列材料。

哈佛大学东亚系博士生黄丁如的报告题目为“滇缅公路与危机中的基础设施诗学”。修筑于抗日战争期间的滇缅公路,是战时中国获取海外物资的最后生命线,也是一条在敌军空袭、自然灾害与国际政治变局中不断重生的道路。围绕滇缅公路产生的大量影像与文字也将这条公路及其修筑过程转写为不断生成的媒介文本。黄丁如在报告中着重分析滇缅公路的跨媒介表现:从《良友》杂志刊登的新闻摄影特辑到纪录片《民族万岁》中的修路纪实,从马华诗人杜运燮的现代派新诗到修路员工李甲生的旧体七律,从工程师谭伯英的回忆录到美国作家赛珍珠的小说。这些文本的跨媒介对话将帮助我们探索危机中的基础设施诗学(poetics of infrastructure),即围绕基础设施展开的表意系统。人类学家布莱恩·拉金(Brian Larkin)在《基础设施的政治与诗学》中指出,基础设施既是物质存在,又为其他物质创造关联,提供移动的基础。在强调基础设施的功能性和象征意义时,其自身的物质属性常被遮蔽。而在遭到破坏的危急时刻,基础设施的物质性又得以显现。基础设施的建设者与潜在使用者也有选择地出现在相关的叙事与媒介表现之中。由此形成了围绕基础设施展开的不断变动的“可见性”光谱。在围绕滇缅公路的媒介表现中,同样存在遮蔽与显现的意义网络。黄丁如揭示了滇缅公路跨媒介表现中相互交织又相互竞争的两种视线——“鸟瞰”与“平视”,由此呈现以滇缅公路为中心所展开的战时社会、环境与媒介生态。

哈佛大学东亚系博士生陈济舟的报告题目为“(非)物质的再生:《云中记》中的地震、地界与地动”。当突如其来的毁灭降临,人和非人的动物、植物和物质是怎样面对这自然的大力?陈济舟以阿来的小说《云中记》和2008年汶川地震为研究对象,来探讨各类官方的、民间的、现实的、虚构的小说中所呈现的物质的重建和精神的再生问题。

阿来《云中记》

陕西师范大学文学院博士生张旖华的报告题目为“论九十年代‘散文热’中的灾害书写及其意义”。“十四大”提出发展社会主义市场经济后,伴随着改革开放的深入发展,社会方方面面出现了重构与转型,其中我们关注的一个焦点是商业文化的多元需求等因素导致了1990年代“散文热”的出现。作为知识分子一部分的作家文人在经历了苦痛转型后,更加自觉地审视和接受现代文明。总体看,在真实刻画与抚慰情感的两难处境中,“散文热”对于自然灾害的书写具有强烈的现场意识、揭示了心理创伤、激发了生态追求,由此也彰显了相应的价值意义。但同时也囿于各种限制,灾害书写的差异仍被受灾者表面化的共性所遮蔽,个体叙事、民间记忆并未得到充分利用和挖掘。由此带来的艺术欠缺也值得进一步反思。

陕西师范大学文学院博士生张瑶的报告题目为“精神反思、英雄叙事与生命意识——论新时期以来灾害报告文学的书写维度”。张瑶指出,对于新时期以来的灾害报告文学而言,作家们常常善于从“精神反思”、“英雄叙事”、“生命意识”等三个方面入手,用以剖析由灾难所映照出的是非功过,用以展现由灾难所突显出的大无畏的精神,用以探讨由灾难所折射出的生命的价值与意义。实际上,这也正构成了新时期以来灾害报告文学的主要书写维度。在报告中,张瑶尝试从三个核心概念出发,意图由点带面地对新时期以来的灾害报告文学作品进行整体的梳理与概括。

浙江大学中国现当代文学专业博士生朱钰婷的报告题目为“1990年代以来中国科幻小说中的气候灾难书写”。在多重因素的促使下,1990年代以来有关气候灾难书写的科幻小说蓬勃兴起,试图在技术迅猛发展与气候变化问题日益严峻的语境下对人类进行再思考和寻求出路。这批作品立足于现实对气候问题造成的灾难性后果展开种种想象和推演,呈现了气候异变对于自然、社会以及人类精神的破坏,并将这种想象转化为审视气候灾难产生的深层原因,对资本主义制度和消费主义生活方式的反生态性进行批判,揭示了气候危机的内在本质。此外,还尝试提出各种技术策略对气候问题进行补救,并号召以“命运共同体”的方式走出气候困境。这些小说折射了中国科幻作家对于当前环境问题的一种集体性焦虑和思辨,他们以积极的姿态回应时代议题,以思想实验的方式加深读者对气候问题的认知,丰富了中国科幻文学的表现维度和审美价值。

11月7日上午的主旨发言由福建社科院研究员刘登翰主持,南京大学文学院教授刘俊点评。杜克大学亚洲与中东研究系教授、昆山杜克大学人文研究中心主任罗鹏(Carlos Rojas)的演讲题目为“前震与余震:从唐山地震到汶川地震”。罗鹏教授指出,根据地理学的说法,地震视震度规模和时间被区分为“主震”、“前震”和“后震”。若主震之后有更大震度的地震,则旧的主震被重新界定为前震。而用精神分析的术语来说,创伤可能会产生两种不同的潜伏期,我们可以称之为“创伤后潜伏期”和“创伤前潜伏期”。“创伤后潜伏期”是指个人试图接受其认定为创伤性的较早事件的时期,而“创伤前潜伏期”则是指,由创伤性事件以及事件发生后的延迟所产生的,经由“后遗作用(deferred action)”而后知后觉地将这一事件定义为创伤的过程。罗鹏教授认为,“创伤后潜伏期”可以比作地震主震和余震之间的滞后,因为主震带来的张力会持续增加,直到最终得到释放;而“创伤前潜伏期”可以比作为,由于主震和余震之间的滞后,主体只有在后一地震发生后才回溯性地将较早发生的地震视为前震。通过对1976年唐山地震和2008年汶川地震的不同文化反应的考察和解读,罗鹏教授认为,正如大地震不但会产生“余震”,同时也会促使人们重新审视更早发生的地震并将它们回溯性地重新归类为“前震”一样,地震也可能引发一系列具有象征意义的“余震”的社会文化反应。而这反过来又在人们回溯性的确定“余震”的过程中发挥了关键作用。换句话说,这些社会文化反应具有象征性的“余震”或“后震”功能,而同时它们也通过“后遗作用”回溯性地构成了原始的灾难——构成了雅克·拉康在精神分析中所言的“后击”(après-coup)。

纽约州立大学石溪分校亚洲与亚美研究系副教授、系主任陈荣强的演讲题目为“陈团英《夕雾花园》小说和台湾导演林书宇改编的同名电影对二战的反思”。在报告中,陈荣强教授通过对马华作家陈团英的小说《夕雾花园》的解读来思考21世纪日本在二战期间对马来亚的占领和该地区的战后重建的转型正义。陈荣强教授强调,赔偿并不总是与起诉和金钱赔偿有关,更重要的是对错误行为的承认,以及对战争罪行的文化否认的终结。这部于2014年出版的小说主要探讨了东南亚的战争赔款问题。二战结束50年后,大约在1980年代末和1990年代初,全世界越来越关注二战所来带的痛苦记忆,并通过不断的回溯过去来继续那尚未完成的对战争的反思以及和解。在马来西亚,日本的军事遗址是在1990年代初被发现的;在亚洲和东南亚,由于社会活动家们持续地向日本政府提出要求,慰安妇赔偿运动开始逐步受到关注。在小说中,由于害怕失语症,年长的张云林回忆和写下她的故事,成为了小说的主要叙述。通过小说中对“失语”焦虑的描写,作者想要讨论的问题是:我们作为一个全球社群究竟应该如何记住人类文明中这些黑暗的时刻。由于现实生活中,这些饱受战争摧残的妇女大多数已经去世,这段惨痛历史的见证人已逐渐离我们远去,为慰安妇寻求赔偿的紧迫性和紧急性成为了我们不得不面对的问题。

根据陈团英的小说《夕雾花园》改编的同名电影剧照

新加坡国立大学中文系助理教授涂航的演讲题目为“从自然状态到例外状态:刘慈欣小说中的灾难书写”。涂航教授指出,自从其诞生之初,科幻小说这一文类就常常和末世想象以及灾难文学联系在一起。在天马行空的科幻世界里,巨大的灾难(自然灾害、科学危机、政治乱局)往往会使得人类社会进入一种和寻常(normalcy)截然不同的紧急/例外状态(the state of exception):表现形式可以是民主让位于集权,和平演变为战争。不仅如此,这种紧急状态对人的行为准则和社会的道德标准产生了巨大的影响,产生一种紧急的、例外的政治和社会秩序。在报告中,涂航教授把刘慈欣科幻小说中的灾难想象放在政治/法律理论中有关例外状态的叙述中探讨。他关注的是,卡尔·施密特、托马斯·霍布斯等哲学家和政治理论家关于例外状态/自然状态的论述如何帮助我们理解当代中国科幻中有关“天灾”和“人祸”的叙述与想象。

马来亚大学中文系副教授、系主任、马来西亚华文作家协会会长潘碧华的演讲题目为“净化与反思的抗疫文学”。文学,永远都站在时代的前端,与时代共呼吸。在灾难的前面,文学是一股慰藉心灵的暖流,不平则鸣,也为不幸而伤心流泪。有意义的文学作品记录了当时的所见、所感、所思,是那个时代最真实的记忆,也是最真诚的感情。“疫战”是一场人类和病毒的持久战,文学作品是抗疫时期的精神药剂,是作家们对疫区人们的关怀与鼓舞,也寄托了作家对眼前灾难的担忧和反思,表现了作家关怀人类命运的悲悯情操。

11月7日上午第二部分的主旨发言由福建省文学艺术界联合会《台港文学选刊》编审杨际岚主持,暨南大学文学院教授白杨点评。中山大学中文系教授谢有顺的演讲题目为“灾难叙事与创伤记忆”。灾难的启示,并不会直接产生文学,灾难记忆只有转化成一种创伤记忆时,它才开始具有文学的书写意义。灾难记忆是一种事实记忆,它面对的是一个一个具体的事实,这种事实之间的叠加,可以强化情感的强度,但难以触及灾难背后的心灵深度。创伤记忆是一种价值记忆,是存在论意义上的伦理反思,它意味着事实书写具有价值转换的可能,写作一旦有了这种创伤感,物就不再是物,而是人事,自然也不仅是自然,而是伦常。苦难是表层的经验,创伤则是一种心灵的内伤。以想象来激活事实,以想象来照亮苦难中每个人的表情,从而将苦难背后的人生感受刻写出来,使苦难凝结为一种创伤,使记忆成为一种普遍的民族经验,这样的文学书写,才能获得一种内在深度。

山东大学文学院教授黄万华的演讲题目为“华语文学:二战(抗战)与民族灾难意识”。黄万华教授指出,灾难和人类、民族伴生,人类、民族会在灾难中自觉,也有在灾难中沉沦。在报告中,黄万华教授从人性的恢复、文化的保存等角度来考察二战(抗战)期间华语文学所表现的民族灾难意识。这一时期的华语文学正是马相伯所期望的,要把中国喊醒。它在多种不同地区(中国大陆正面战场、敌后抗日地区、日本占领区,欧洲战场、东南亚援华地区、太平洋战场等)表达的灾难意识(对战争灾难根源的认识、对制止战争力量的寻求)是中华民族灾难意识的深化,第一次以民族共同语表达了对人类共同命运的关怀。

陕西师范大学文学院教授、人文社会科学高等研究院院长李继凯的演讲题目为“新世纪抗灾文学探析——兼谈华文文学学科的独特性与超越性”。李继凯教授在发言中梳理了新世纪以来中国与世界抗灾文学的总体创作情况,回顾了以“灾害/灾难文学”为题的相关研究成果,着重强调了华文文学作为交叉学科所具有的独特性质,并呼吁华文文学创作要不断强化跨时空、跨文化的特征,以凸显其超越性。

浙江师范大学人文学院教授高玉的演讲题目为“文学的语言研究历史及其理论基础”。高玉教授在报告中主要探讨了其对文学与语言关系问题的观察,特别是文学与语言关系研究不同模式背后的理论根源。通过对“文学语言研究的历史”、“语言角度的文学研究”以及“关键词研究、话语研究作为语言视角的文学理论研究”等三个角度的探讨,高玉教授细致梳理了文学与语言关系研究中发生的一些根本性的变化。

为期两天的工作坊圆满结束。在全球旅行因为客观因素而受到限制的非常时期,浙江大学和哈佛大学以严肃和负责的学术担当和工作态度,通过举办这次“线上+线下”会议,团结中美两国顶尖学者,促进了全球华语文学和环境及人的研究发展,彰显了“共同构建人类命运共同体”(习近平语)所面对危机时因应变化的韧性。无论从罗柏松教授提及的“启蒙的乐观主义”,还是唐丽园教授研究的“生态危机与全球化疗愈”;从王德威教授讨论的“忧患叙事与后人类的文学想像”,还是金进研究员力推的“全球华语文学内研究的比较视野”,对“灾难”的关注并非对人间消极力量或暴力破坏的价值上的肯定,而是通过从学术理论和研究实践的角度正视各类人类所遭遇的问题与危机,从而找到劫后重生的多重思路和出路,让和平的薪火代代相传,让发展的动力源源不断,让文明的光芒熠熠生辉,从而构建人类命运共同体,实现全世界共赢共享。两所世界顶尖大学也会于2022年夏季围绕相关议题再次举办研讨会,敬请关注。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司