- +1

周国平:她不过碰巧是我的妻子罢了

给自己的太太写序,这好像是一件尴尬的工作,但我很坦然。我喜欢某个人的作品,我就诚实地表达这喜欢,因为这个人碰巧是我的妻子便羞于表达,我还不至于这么心怀鬼胎。

——周国平

在刚过去的庚子年,因为新冠疫情,我们一家四口被困在长岛七个月。

我们不知道会被困多久,一次次抢订机票,一次次被取消,归期似乎越来越渺茫。最焦急的是郭红,最后也是她费尽心思,找到了一个拼接航班的方式,我们终于结束了大洋彼岸的漂泊。

可是,在滞留的日子里,正是这个归心似箭的人,我看见她天天端坐在电脑前,沉浸在写作之中。我知道她不久前开始写文章,但不知道她写了些什么。以前看过她写的东西,比较小女生情调,这没有什么,自己玩得高兴就好。这次有点异样,从未见过她这么持久而陶醉地投入,仿佛沐浴在一种幸福的光芒之中。

某个夜晚,我怀着好奇一口气读完她写的那些篇章,我震惊了。

我看到了什么?一个陌生的女子,她不是我的妻子,或者说,她不过碰巧是我的妻子罢了。她在世界上走,一边看风景、看人间,一边内心独白,对看见的景和物表示喜欢或原谅,对想起来的人和事表示喜欢或原谅。

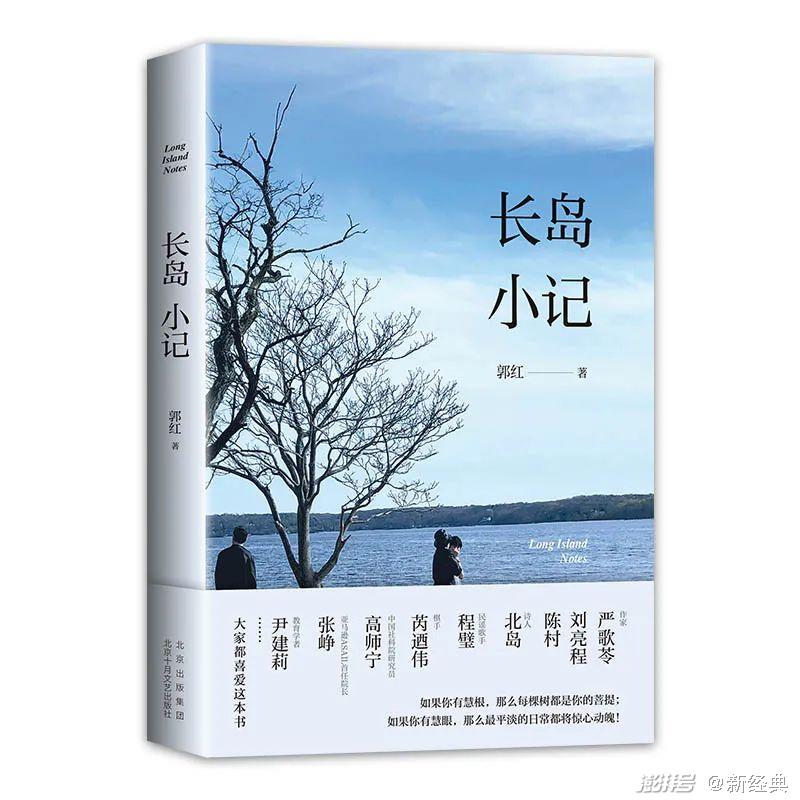

《长岛小记》 郭红 著

她在自己灵魂的旋律里走,从她的文字能听见这旋律,自由、灵动、旁若无人,把你也带进了这旋律里。以前那个顾影自怜的小女生不见了,我看到的是一个作家。

我说的作家,不是身份和头衔,而是一种状态,我不知道怎样定义这种状态,勉强形容,是一种被文学附了魂的状态。

当然,一个人不是毫无来由地被文学附魂的。许多年里,她一直是文学作品的热心读者,我家书架上堆满了国外当代作家的书,都是她买来的,一本本读得飞快。

有的作家她反复读,比如爱丽丝· 门罗、多丽丝· 莱辛、雷蒙德· 卡佛、石黑一雄。我比较老派,主要读旧的经典,而据她说,她也喜欢蒙田、屠格涅夫、海明威、马尔克斯等大咖的书。有时候聊起所读的作品,我发现她有很精辟的领悟,当时就想,她应该能够写出好东西。

物有其时,心灵的春华秋实也有它自己的季节。这与生理年龄无关。

滞留长岛是一个意外,这个意外成了一个机遇。疫情限制了旅行的自由,长岛是寂寞之地。海洋围绕着葱郁的森林,长岛是茂盛之地。在长岛的寂寞和茂盛之中,一个人灵魂中的文学基因醒了,在我眼中是一个小小的奇观。

她在写自然,更是在写自己

郭红骨子里是一个村妞,用儿子的话说,是一个野丫头。她在农村度过童年,常年在田野里玩耍和干活。她小时候最擅长的事是爬树,爬树干什么?摸鸟蛋,摸到了马上敲开蛋壳,把生蛋汁倒进嘴里。她说是因为饿啊,一次不慎从高树上摔下,摔成了脑震荡,我说难怪现在还经常犯浑。

从农村搬进城镇,然后到大城市求学,结婚生子,落户北京,如她所说,生活发生了彻底的变化,与土地和乡村的日常联系被切断了。但是,只是在外部环境上被切断,野丫头的本性在她的身体里潜伏着,等候复苏的机会。

机会来了,长岛就是一个大农村。美国的疫情日趋严重,但防控相对宽松,海滩、公园、郊野仍是开放的。我和两个孩子比较宅,也谨慎,尽量不外出,唯有她浑不吝,经常一个人悄悄出门,喜气洋洋归来。

那是她的莫大享受,与土地的亲近,与土地上自然风物的亲近,这种久违的需要得到了满足。不但得到了满足——由于心无挂碍的大量闲暇,由于生气蓬勃的自然生态——还得到了空前的满足。

《长岛小记》插图

她独自外出的时候,心情多么轻松:“一个人在外面,走啊走啊,东看西看,脑子里好像在想什么,又好像什么也没有想……走路多好啊,不花什么钱,不费什么心思。”

她说她走路不看脚下:“脚下有什么可看的呢?不过是一条路,偶有起伏。有时候会有石子绊我一下,吓我一跳,我连踢它一脚都不想。人的一生总是有什么会绊着你的,你会因此而一直盯着绊你的事物吗?”

真好,悠然自得之中,跟自己幽默了起来。

那么,她在看什么?“我双手插在兜里,大部分时候都仰着头。”

她看天,而长岛的天空“非常忙碌”,“从来都不令人失望”。她有许多对天空的描写,只举二例。

写乌云的激荡:“乌云在空中急速赶路,像是义无反顾地奔赴一场远方的战争。我一路抬着头看呀看,好像从没有见过这么激荡的天空。那天空深处,也许真有天神在演绎他们自己的故事吧。”

写天空的蓝:“以前觉得长岛的天空已经够蓝了,天天都那么蓝,甚至蓝得让人觉得单调。但飓风刮过时,我才看到最深邃饱满的蓝,怎么说呢,比蓝还要蓝,蓝得让你觉得那不是天空,而是通往一个崭新世界的入口。”

当然不只是仰头看天,她看大地上的景物也非常仔细,常有贴切生动的描写。比如写风:“我静静地看着树,所有的枝叶向着同一个方向倒过去,那么舒展流畅;再看着它们慢慢地散乱地直立起来,未及恢复原状,又倒了过去。顽皮的风不厌其烦地反复地玩着这个游戏。”

《长岛小记》插图

写暴风雪:“远远地看过去,却有一条雪龙呼啸着急速地冲过来,好像一个跑得太快的孩子,刹不住脚了,一直冲进了对面的森林。”

写徘徊于低温的长岛的春天:“好像一个极有耐心的玩家,就是不把手里的牌轻易打完。”

她喜欢小动物,我们院子里有鸟儿筑窝,还入住了野兔、獾、松鼠之类,这些都是她观察和描写的对象。且看她写的獾:

“它们外表呆萌,身体肥胖,乍一看,总觉得它们的表皮下面全是液体,每走一步身体都会像波浪一样从后往前荡,再从前往后荡。”

我真是喜欢她这些描写自然的文字,它们不只是在写自然,也是在写她自己,写她的性情和世界观。我赞同她的一个结论式的句子:“每一个能够与自然交流的日子,都值得被深深地祝福。”

我知道,她说这句话,是因为这种祝福她失而复得,因此感到由衷的喜悦。

文学是看生活的另一种眼光

我说她被文学附了魂,我说她灵魂中的文学基因醒了,在这些比喻的说法里,我所认为的文学是什么?不错,她在辛勤地写字,但仅仅如此还不是文学。今天这个自媒体时代,网络上文字泛滥,文学却稀少。

那么,究竟怎样的写作是具有文学性的?

人们已经给文学下了无数定义,我不会傻到想要再增加一个。我只说说我的感觉。在生活中,我们都会有怦然心动的时刻,心灵被某种东西触动了,但是,忙碌的心灵无暇停留,这样的时刻往往稍纵即逝。

倘若有人养成了一种习惯,心灵一旦被触动,就要认真反省其缘由,仔细体味那触动心灵的东西,不管那是呈现在眼前的一片风景、一种情境,还是袭上心头的一段记忆、一股情绪,并且渴望用准确的文字记述下来,那么,我认为这样的人就是与文学有缘的。

文学是看生活的另一种眼光,让人留心发现和保存那些赋予生活以意义的东西,生活因此也就变得充满意义了。

所以,文学是莫大的恩惠,它产生的不只是文字作品,它还陶冶心灵的气质,提升生活的品质。

我很早养成了习惯,及时记录一闪而过的感触和思绪,因为我知道它们的珍贵,也知道它们极容易流失。一直以来,我建议她也这样做,未被听取。有趣的是,从长岛开始,她自然而然有了这个习惯,笔记本上写满了这类东西。她是在为写作积累素材,不过我相信,她从这个习惯得到的收获绝不止写几篇文章。

给自己的太太写序,这好像是一件尴尬的工作,但我很坦然。我喜欢某个人的作品,我就诚实地表达这喜欢,因为这个人碰巧是我的妻子便羞于表达,我还不至于这么心怀鬼胎。

有人也许会想,她是在我的影响下写作的,这可是天大的误会。我清楚地知道,在国内当代作家里,她青睐的绝对不是我。事实上,她的作品和我的很不同,是更感性的,因此也是更文学的。

她的写作刚刚起步,但已经是走在她自己的路上了。这正是我最欣赏的,如果说她是在仿效我,我会觉得滑稽。

那么,我一点功劳没有吗?倒也不是,不过我的功劳只是鼓励和支持她罢了。我的鼓励和支持,除了爱文学的公心之外,还有一点私心呢。

我希望我身边的亲人,不论妻子还是儿女,都有自己独立的追求,自己热爱的事业,充满自信,丝毫不会感到受了我的所谓名声的压抑,这样我自己才轻松愉快,觉得没有做错了事。

《长岛小记》 郭红 著

内容简介:2020年初,郭红与周国平夫妇带着儿子叩叩前往美国,探望读大学的女儿啾啾,却因为疫情滞留在美国长岛。在异乡长岛,作者描绘了一个生机盎然的万物家园,人在其中,尽情感受自然与自我,生活本然的一面也随之浮现。像面对初识的人一样去了解新的居所,像写文章一样寻找三餐的灵感,以艺术家的态度琢磨如何给女儿修剪头发,又像孩子一样贪恋公园里的水仙,想偷挖两棵带回家……

郭红用灵动细腻的文字记录了长岛的日常,呈现出生活的热气与诗意。人生充满未知与无奈,但我们都可以专注面对一餐饭、一件事、身边人,安置好自我。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司