- +1

江南名士|慧眼识石、运刀如笔:文彭的治印人生

抗倭名将戚继光,有驰骋沙场的勇武,也不乏文人风骨,敬重各种富有才华的人。他在河北练兵时,兵部左侍郎汪道昆以一封亲笔介绍信,让一位名为何震的篆刻家来军营拜访。

戚继光日常能书善文,所以对何震“近代名手,海内第一”之名早有耳闻,如今本尊来访,他很是欣喜,专门备下酒席,并邀请几个将军和擅长书画的幕僚前来作陪,还在席间盛情介绍何震是可与文彭齐名的大家,如今携带上好冻石前来,在座诸位如有需要,可以直接与何先生洽谈。主帅如此盛赞,底下人就算为了逢迎也得积极配合,于是全军营上下都以求得何震一印为荣,何震也就赚得盆满钵满。

(明)文彭款印,台北故宫博物院藏

虽说与文彭齐名是何震成就的标签之一,但论及资历和渊源,文彭算是何震的老师,也是吴门印派的开创者。灯光冻石刻印就是文彭的创举。可以说如果没有文彭,何震乃至其后一批印人的声名与成就恐怕也不能达到如斯高度。

文彭,字寿承,号三桥,他还有一个弟弟叫文嘉,而父亲就是大名鼎鼎的文徵明。一般来说,父亲的成就总是儿女们难以逾越的大山,更不用说文徵明精通诗画书文,造诣的广度与深度纵是放眼四海、遍历千年也少有人能与之比肩。文彭和弟弟虽然从小濡染家学,勤奋刻苦地习字练画,但就算已是精通书画和鉴藏,也总要被加上这样的评价——“工力远不及父”。

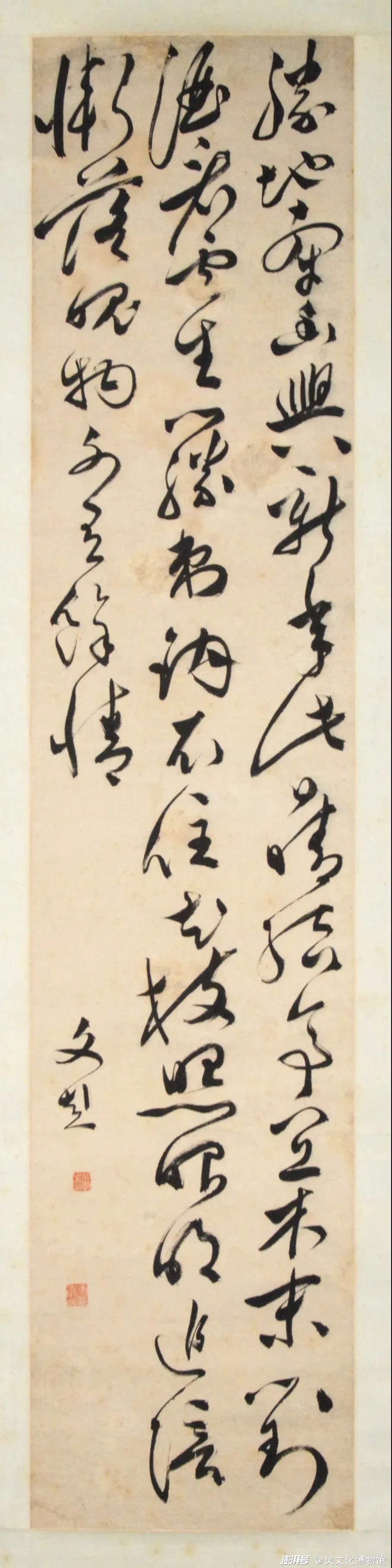

(明)文彭《草书五律诗轴》,南京博物院藏

所以要想在诗文或书画上超越父亲文徵明,打响自己的名号,实在难如登天,然而似乎是冥冥中自有注定,即便父亲在众多方面已经臻于极致,却还是有余地留给文彭——印。

由诗、书、画、印所构成的整体审美,其实形成得并不早。印之一事,最早与文人几无关联,作为权威的官印多为金属玉石质地,自有专门的工匠负责。到了唐代,唐太宗收藏书画时以“贞观”为印,印缝及卷之首尾,引起众多藏家效仿,于是就有了鉴藏印。虽然这其中也有私人定制的印章,但到底与文人风雅关系不大,甚至唐朝近三百余年间,书画名家不少,却没人想过在自己的字画上盖印。正是唐太宗兴起的鉴藏印之风,让世人逐渐认识到往书画上盖印的合理性。

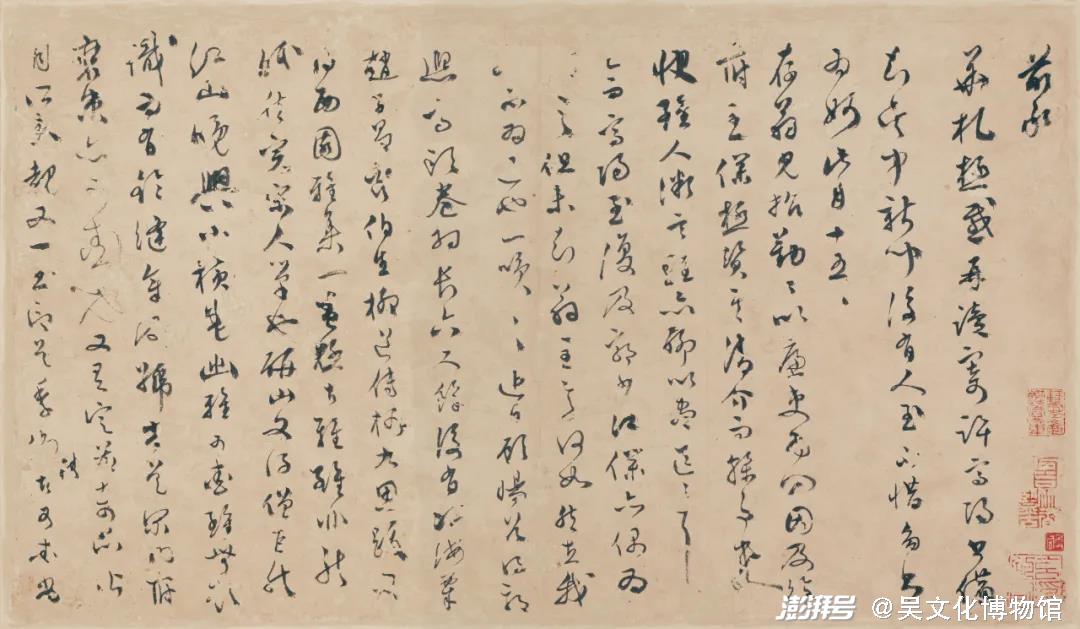

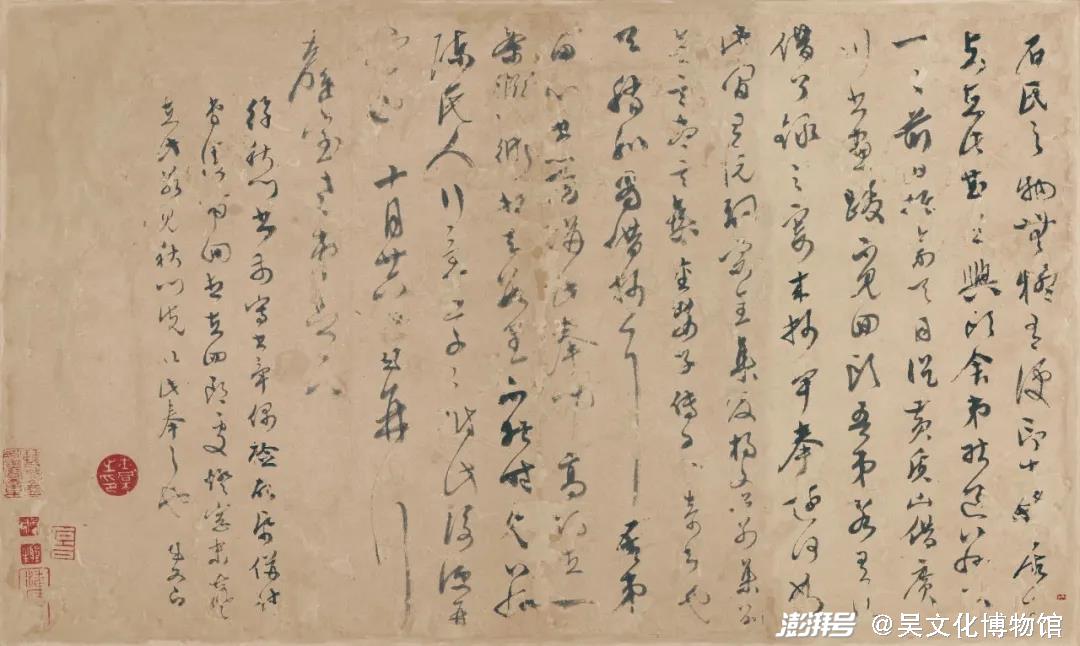

(明)文彭《致钱榖札》,上海博物馆藏

(明)文彭《致钱榖札》,上海博物馆藏

信札前面略说了朋友之间的近况琐事,其后都是与钱榖讨论新近见闻的书画、印章、古玩,因为钱榖喜欢收藏书籍,也告知他一些稀有的图书的讯息。

到了宋代,书画款印在各大名家的积极推动下终于流行起来,擅画竹的文同会在自己的画上盖“文同与可”“东蜀文氏”,欧阳修则在尺牍上盖“六一居士”,米芾甚至可能有百枚以上的私章,喜欢在一件作品上连用数印。这么看来再往后乾隆皇帝狗皮膏药般的“盖章癖”倒也不是无迹可循。

不过,直到明代万历年间,在自己的书画上加盖印章才成为约定俗成的定则。文人用印的需求大大增加,根本原因之一就在于印材的革新改进,让文人不需费太大力气就可以自己刻印,这样的功劳无可争议地归于第一个将青田冻石用于刻印的人——文彭。

据《印人传》记载,文彭一开始治印,都是自己画好图样,然后委托南京一个叫李文甫的匠人刻印。匠人会忠实地再现客户要求的图样,却不会融入灵感与巧思,哪怕是文人想要再增删哪些细节,也不好操作。机缘巧合下,文彭在官居南京国子监博士时,有一日路过西虹桥,见到一位老人。老人背着两筐石头,还带着一头毛驴,驴身上也驮着两筐石头,共计有四筐。老人正与小贩争吵,文彭听了半晌,就上前询问,老人说是小贩答应他要收购石头,他辛辛苦苦从江上把石头采来,还想要点运费,没想到小贩就是不肯答应。文彭听罢,又仔细看了看石头,干脆地说:“你们别吵了,石头我照价买下,运费按两倍算给你。”

(明)文彭《行书七言诗》,台北故宫博物院藏

于是文彭就得到了四筐青田石,回家锯开一看,在灯光下石头晶莹夺目,其中优质的就是如今所谓“灯光冻石”,稍差点的也是当时的老坑矿石。这些青田石原本是做首饰用的,此前尚未有人想到能将之做成印章。文彭的一次不经意的尝试,没想到竟为无数文人与印人寻到了契机。

不过,这个故事在仔细推敲之下,还是有站不住脚的地方——文彭就任南京国子监博士时,已是七十二岁的老人,到这时才开始用青田石亲自刻印,恐怕不太可能。然而用青田石刻印一事与文彭的关系,也算没什么争议,只能说故事在多方转述中总有失真谬误,大体上事实应该是没错的。

其实早在元代,印学就已初见端倪,赵孟頫据说是第一个亲手执刀刻印的文人,并倡导“古雅”“质朴”的印章美学,钱选则是元初编制印谱第一人,王冕更是在画梅之余,发现了可以用花乳石来刻印,“石章时代”早已开启。只是王冕并无传人,他去世一百四十余年后文彭才出世,这才又想起来以石刻印这回事。青田石作为印材的优势很快被文人接受,其中优质的灯光石身价自然水涨船高——“石之贵重者曰灯光,其次曰鱼冻。灯光之价,直凌玉上,色泽温润,真是可爱。”所谓灯光石就是纯净无瑕,莹洁如玉,被光照到时灿若灯辉的上好青田石,但如果这样的石头内有瑕疵,就只能降一等成为鱼冻石。一时间,选石品石,治印评印,蔚然成风,文彭作为开山鼻祖,地位超然。

(明)文彭款印,台北故宫博物院藏

不过,盛名在外并不会让文彭忘乎所以,文氏家学让他从小时候起就清楚而深刻地记住了,要谦逊勤恳,坚守本心。就像曾有人认为沉迷书画这样的文艺活动是玩物丧志,并以此讥讽文徵明时,文徵明的回答:“人有能有不能,各从其志可也。”

文彭与文嘉之名,是文徵明的挚友沈周起的,“彭”“嘉”两字中都有“士”,大概是父辈们希望兄弟二人能成为出色的文士。到了应试的年纪,文徵明还告诉他们,能进场答完试卷就是万幸了,至于能不能中自有定数,不必介意。文彭不管是潜心备考,还是醉心艺苑、四处奔波,文徵明都尽力支持。甚至文彭之妻去世后,文徵明为了能让文彭安心,将年幼的文彭次子文元发带在身边亲自教养。文元发长大成人后,依然仕途不畅,但秉性不改,一有机会就要为民请命,改革弊政,终因不愿攀附权贵、媚上欺下而在官场无处容身,可他依然坚信:“人之操行,当以不欺为本。”

(明)文嘉《碧树晴波轴》,故宫博物院藏

文家几代,田不满二顷,屋仅除风雨,但世代传承的精气神让文氏的佼佼者们永不迷失。对于文彭兄弟来说,文徵明是家族的支柱,学艺道路上的出色榜样,是开明慈爱的好父亲,是人生的动力来源和坚实后盾。文彭认同元代以赵孟頫为代表的美学观念,以六书为准则,师法秦汉,力求传承古意,甚至刻完一方印章后,他会将印放于木匣中,让书童反复摇晃木匣,印章与木匣碰撞,表面出现裂纹,剥落下碎块,就呈现出古旧的样子。但在父亲文徵明的影响下,他也反对一味摹古,对前人作品中诘屈盘缠的弊端也没有好感,尽力以秀润补之,明快的刀法和清雅的格调让世人耳目一新。

(明)文彭《千字文》,台北故宫博物院藏

印的好坏,有标准称:“有笔无刀,妙品也。有刀无笔,能品也。刀笔之外而有别趣,逸品也。”在治印一事上,刀与笔是同等地位,能够运刀如笔、别有神韵逸趣是最高级别,已然不是寻常匠人所能胜任的。文彭力求以刀代笔的极致,于是专心研究六书,何震与他志同道合,于是拜入文彭门下,两人亦师亦友,一聊起治印就没完,直至彻夜不休。何震也说:“六书不精义入神,而能驱刀如笔,吾不信也!”

(明)文彭款印,台北故宫博物院藏

文彭六十岁时,突逢柳暗花明——他入选国子监,又在七十二岁时任南京国子监博士,因此世人多称他为“文国博”。官职为文彭在交流上提供了很大的便利,治印的名声也随之越传越广。本来文彭兄弟得益于文徵明既有的名誉,与项元汴家族之类的著名文人、鉴藏家都有来往,如今仕途有成,更是锦上添花。但是文彭治印,只为雅趣并不图以此牟利,也像父亲一样自矜身份,轻易不卖印或接受委托。

(明)唐寅《采莲图》,台北故宫博物院藏

(明)唐寅《采莲图》,台北故宫博物院藏

(明)唐寅《采莲图》,台北故宫博物院藏

(明)唐寅《采莲图》,台北故宫博物院藏

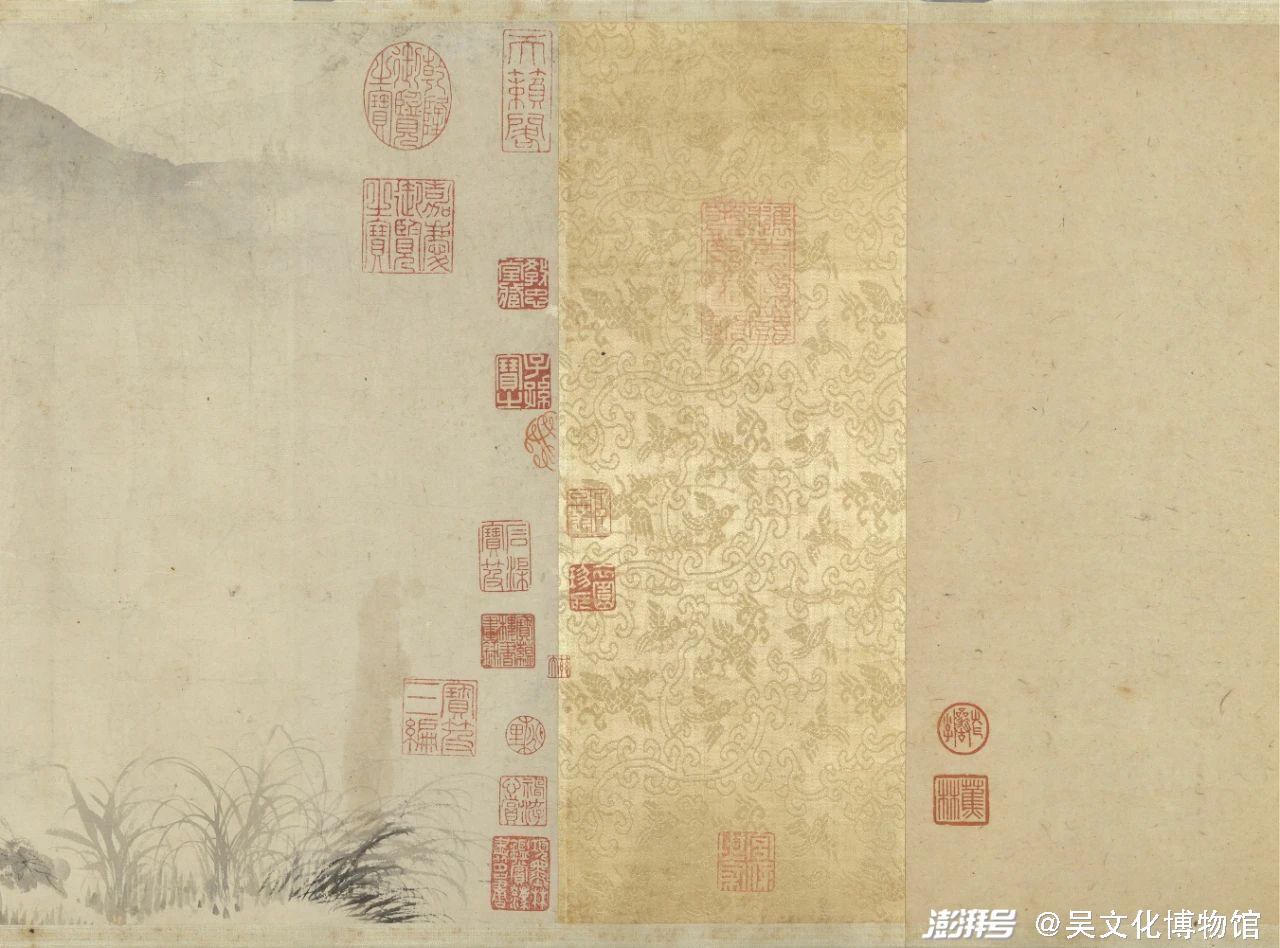

唐寅画图中采莲景;文彭草书《采莲曲》;项元汴画图中小景。

后来兵部左侍郎汪道昆前来南京拜访文彭,从文彭这里得到了百来块冻石,为了物尽其用,他将这些冻石分作两半,一半交给文彭,一半交给何震,拜托他们用这些石头给自己刻章。幸运的是他如愿以偿,为作报答,他提出可以带何震前往北方军营游历。明代多启用文人担任将领,所以不少将领都热衷诗文书画,何震的印章他们一定会喜欢。于是何震将家眷托付给文彭照料,自己随着汪道昆北上,果不其然名利双收。而文彭所到之处,也是“三桥在此,三公而下,无不倒屐迎之”。文彭治印的风格以其字号为名,被称作“三桥派”,或者比照“吴门画派”而得名“吴门印派”,学习者都以文彭为正宗,更以“得文氏之传”为标榜。

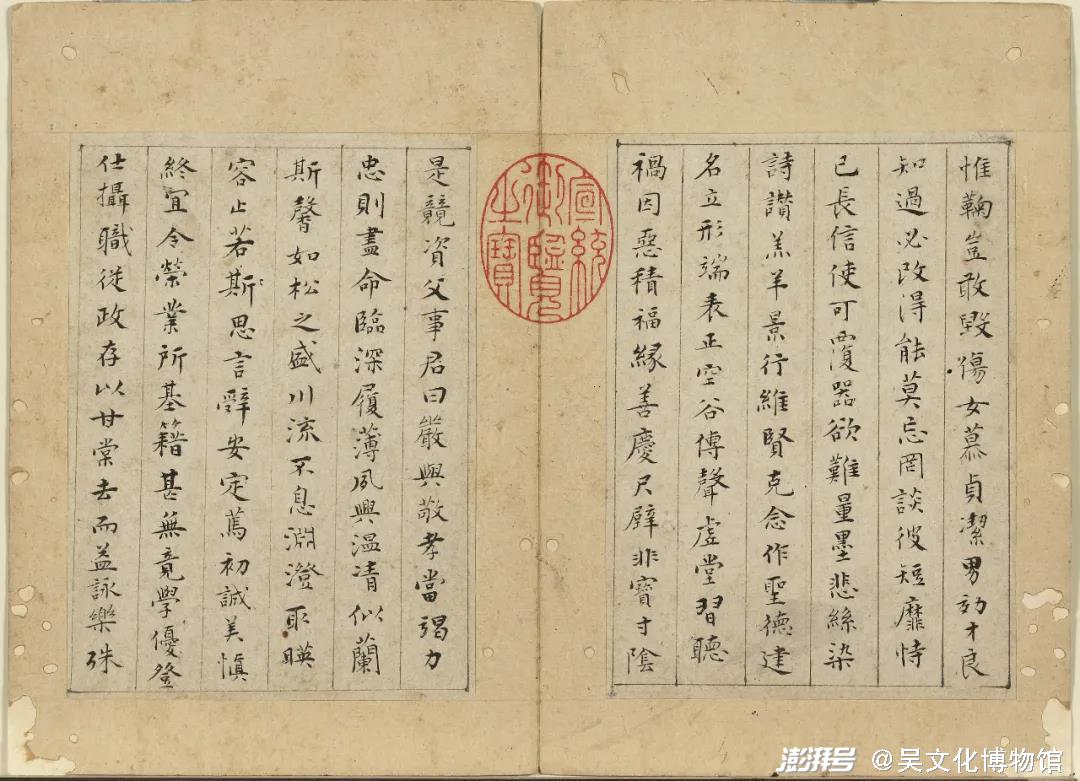

(明)《明人便面书册》之《周天球、文彭、居节、钱榖、彭年书诗》,台北故宫博物院藏

然而需求巨大的市场,不可避免地鱼龙混杂。当时的苏州阊门是极其繁华的书画骨董市场,充斥着大量只图名利不计内涵的投机者,他们既全力推销假字画假古董,也使尽浑身解数要卖出自己的字画和印章,能涂几笔山水,就挂出来要卖钱,甚至大字没识几个,就敢开印肆为人刻印,一旦被质疑就“假托钟鼎,借形鱼鸟”,明目张胆地欺负外行不懂行情。由于刻印的内容已无限制,不少人随心所欲,乱刻“二千石孙”“天子门生”“江南第一风流才子”之类的内容,贻笑大方而不自知。

文彭与何震耗尽毕生心血,不仅不能扭转时风,反而他们也不可避免地深陷其中——何震去世后仅二十余年,他存世的印章就与真正的古玉铜器是一样的价位,文彭传世印章不多,反而为作伪者提供了操作空间,“好事者多不识也,宝而藏之。三桥有知,能无齿冷”。

(明)“闲锄明月种梅花”印,故宫博物院藏

从篆刻风格看应是清人托名伪刻,并非文彭本人所制。

不过关于文彭真品的故事,却有相当有名的一则,出自汪曾祺的名篇《岁寒三友》。卖画为生,过着清贫生活的靳彝甫,守着三块田黄石章,就觉得苦中有乐,对世界毫无抱怨,其中一块赫然就有文彭刻的边款。家里遭了火灾,他只揣着这三块石章逃生,还有收藏家开高价来卖,他怎么也不肯卖。然而,当动荡的时局下,两个挚友被逼得家徒四壁,绝望得只能寻死时,他毅然将三块田黄石章全卖了,换了两百大洋,给两位挚友一人一百,自己则分文未留。

人们说,汪曾祺是中国最后一个纯粹的文人。这故事或许是杜撰而来,但个中情怀与精神,如与数百年前的愿景遥相呼应,也就像运刀如笔的文彭,真的刻下过这么一方了不起的印章。

原作者:沈渊

注意!!!未经授权不得转载!!!

参考文献

王维《万历年间江南地区文人生活中的篆刻世界》

刘丹《关于文彭篆刻艺术形成原因的思考》

毛艳秋《明代苏州文氏家族笔记研究》

胡松洋《文彭书画篆刻艺术刍论》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司