- +1

《电影手册》专访贾木许:电影是飘荡在汪洋大海中的滚滚波涛

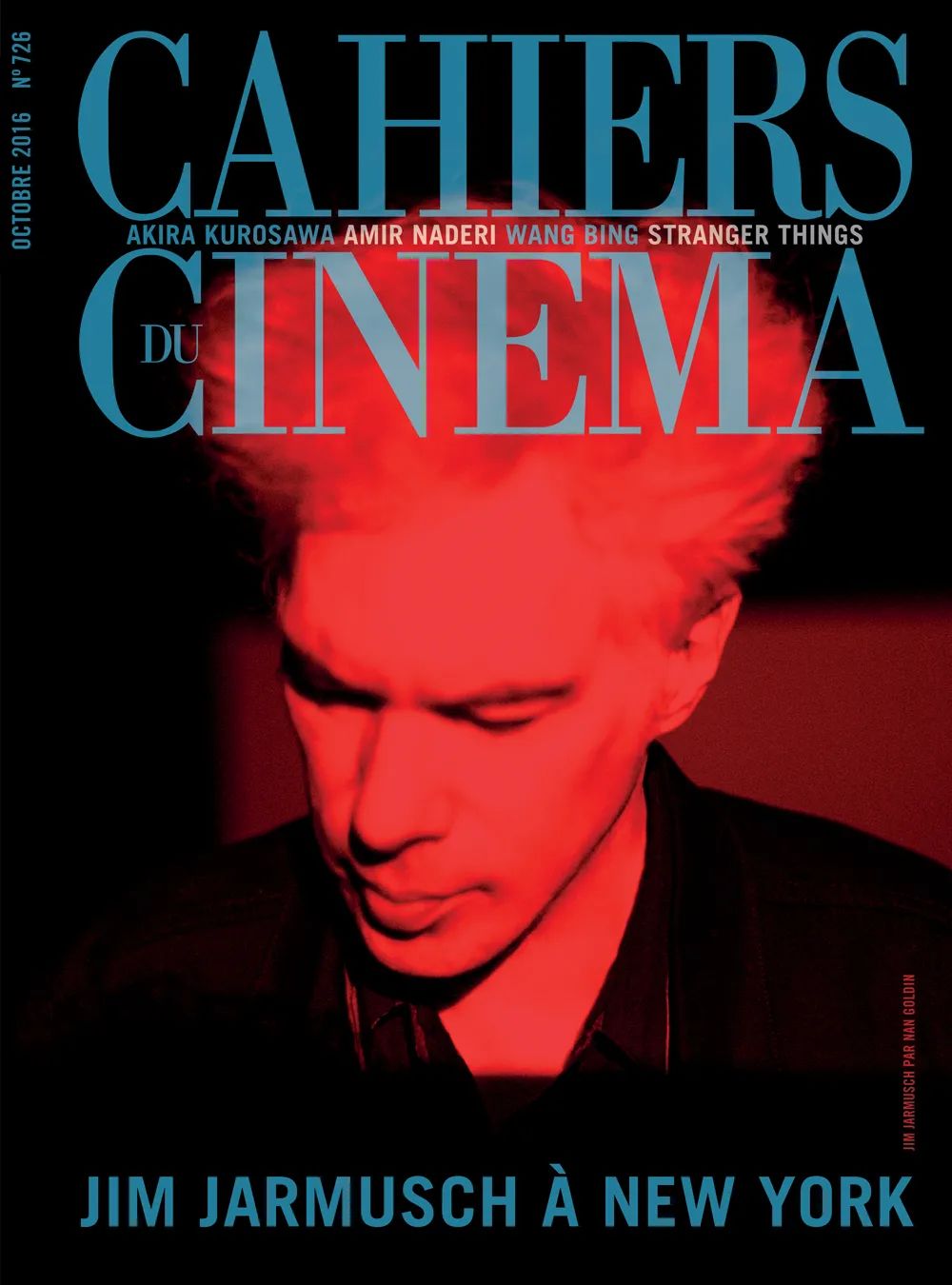

在成为电影制作人之前,《电影手册》(Les Cahiers du cinéma)就伴随着吉姆·贾木许(Jim Jarmusch)走过了早期电影岁月。这就是为什么他自然会被邀请参加这次周年纪念活动。

在纽约相遇的五年后(《电影手册》第726期 ⬆️ ),这次对话开始于1970年代中期的巴黎,然后以随性的方式继续着,讨论一个关于电影癖(cinéphile)、诗歌、批评和不顾一切执着于创作的问题。

您对电影的癖好来自于您的巴黎之行。

是的,我在1974-75年第一次去了巴黎,当时我是哥伦比亚大学的学生。本来是六个月的学习,但我在那里呆了将近一年,这段时期对我非常重要。

我了解到超现实主义(surréalisme)和许多起源于法国的艺术运动,我几乎每天都去法国电影资料馆。我在那里看到了如此多东西! 很多我不知道的好莱坞电影,但也有来自世界各地的电影,特别是来自非洲的电影,比如塞姆班(Ousmane Sembene,塞内加尔作家、导演*)的电影。而这一切都不用花一分钱。

亨利·朗格瓦(1914-1977),法国电影资料馆创始人

我记得有一次,亨利·朗格瓦(Henri Langlois)在放映结束后亲自捡起扔在地上的文件,对我提出质疑:”您必须在两场放映之间出去,知道吗?”我告诉他我没钱再买票了,于是他让我留下来,什么都没有再问。

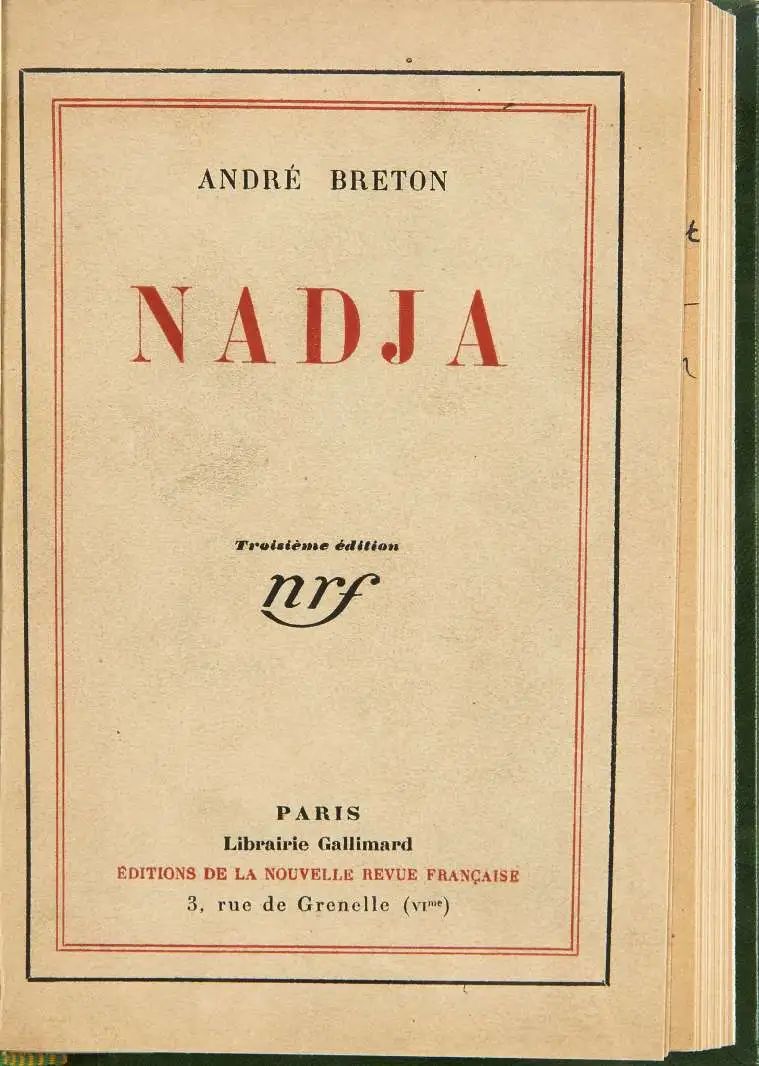

《娜嘉》1928年出版书影 伽利玛(Gallimard)出版社

我白天学习,晚上在布勒东(安德烈·布勒东André Breton,法国作家及诗人,超现实主义创始人*)的《娜嘉》(Nadja)的带领下在巴黎散步。我读法语时有点笨拙,大约能理解一半所读的内容,但这也是一种经历。

我试图理解杂志上评论的含义,于是不可避免地发现了安德烈·巴赞(André Bazin)这类“经典”。在双语版本的帮助下,我也发现了些混杂在一起的法国诗歌。

您是否经常去纽约格林威治村的布利克街电影院(Bleecker Street),1980年代初在那里举办了 “电影手册之周(semaine des Cahiers)"?

布利克街电影院的“电影手册之周”,1977年

是的,我清楚地记得那些由杰姬·雷纳尔(Jackie Raynal,法国女导演、剪辑师及演员*)和西德·格芬(Sid Geffen,演员,制片人,雷纳尔的丈夫*)组织的聚会。

《电影手册》1981年9月刊封面,布鲁·欧吉尔(左)与女儿帕斯卡·欧吉尔(右)

我收集了一大堆那些年的《电影手册》杂志,还有几本显得有些恋物,比如封面上有布鲁·欧吉尔(Bulle Ogier)和帕斯卡·欧吉尔(Pascale Ogier)的那一期,或者是玛格丽特·杜拉斯(Marguerite Duras)的《绿眼睛》(Les Yeux verts),由她赠送并签名的。那一期是我收藏中的宝贝!

《电影手册》1980年6月刊,杜拉斯电影专论特辑,中译本已由后浪于2021年1月推出

在您的电影中经常引用其他电影。您认为您对电影文化的热爱在创作中起到了重要作用吗?

我尤其是个影痴(nerd),我喜欢看各地和各个时期的电影,从默片到最古怪的当代的东西。我最爱无声电影,因为它在被有声电影遏制之前已经达到了非凡的水平。

“冷面笑匠”巴斯特·基顿(1895-1966)

我认为巴斯特·基顿(Buster Keaton)是美国最伟大的导演。每次看他的电影我都会持续从他的电影中学习:他的人性脆弱,他的身体表演,他的电影呈现非常有音乐节奏感,他与置景的非凡关系。

您在电影中经常吝惜言语。您认为这与您对无声电影的喜好有关系吗?

无声电影给我留下的印象与其说是没有对话,不如说是它不浪费时间。我与台词的关系也许来自于作为旁观者的另一种经历。

在20世纪80年代初,我迷恋上了日本电影人:小津、水口、黑泽明、大岛、铃木、今村、成濑,等等。我在东京买了所有能买到的他们的影碟,这在美国是找不到的。我在没有字幕的情况下看了这些电影,并未真正理解其中的含义,但最美好的事情仍然存在:我是如何被演员的眼睛、女演员走路的方式、所有这些与语言表达没有关系的细节所吸引?这是个启示!

“手册派”yyds尼古拉斯·雷(1911-1979)

尼古拉斯·雷(Nicolas Ray)道出了实质,把演员比作一个钢琴家:“歌词在左手,旋律在眼中。” 这是一个美丽的说法,一个人可以从一个眼神中感知到很多东西,而且它往往比任何口头上所说的更有意义。我们也正是从眼中感知谎言。

而您作品中的台词时常令人难以捉摸,因为您喜欢混杂多种语言。

我喜欢放任自己去听那些对我来说很陌生的语言,它们是如此多样化,也如此互补。 我同语言之间有一种音乐关系。 如果对故事和人物来说是合适的,我偏向使用可能不被理解的语言,这些语言与特定社群有关。

《离魂异客》(1995)海报

这就是为什么在《离魂异客》(Dead Man)中,我坚持不翻译印第安人的讲话。观众必须与约翰尼·德普(Johnny Depp)扮演的主角站在同一角度,因此必须不能理解所听到的内容,其含义就会以另一种方式体现出来。

而且我喜欢人们能听出这些语言之间的区别,如同我自己的日常生活一般:在我所居住的纽约,我只需在附近走走,就能听到好几种方言以及同一语言的不同口音,比如波多黎各西班牙语,它就与多米尼加西班牙语不完全相同。

作为一个伟大的诗歌读者,您是否会说,除了通过对语言的理解,在沉默或外语中传递的东西,电影比散文更接近于诗歌?

这个类比很有意思,但问题不在于是否有对白,而在于是否有诗意。这更像是一个关于节奏的问题。

法国诗人阿波利奈尔(1880-1918)的图像诗一则

《埃菲尔铁塔》(La Tour Eiffel)

就拿阿波利奈尔(Guillaume Apollinaire)的一页图象诗(calligramme,由阿波利奈尔创造的将诗句构成图案的立体诗*)来说:一切都蕴含于由文字创造的开放或闭合的空间中,其排版的精确性决定了从字面意思和它们的布局中所散发出来的诗意,以至有时与字符一起构成一种图像。

当我们了解到诗意也与书页上看不到的东西有关时,我们就会以不同的方式打开书本,阅读书页本身,也阅读这些成堆的文字之间的空隙……

里尔克,1875-1962,奥地利作家、诗人,代表作《给青年诗人的信》

对里尔克(Rilke)来说,某些词的前后空白也贡献了它们的影响。

在电影中,人们必须注意那些未说的或未显示内容的诗意力量。说得太多就有可能缺乏诗意。

迈尔斯·戴维斯(1926-1991),美国爵士小号圣手

我还可以用音乐做类似的比喻:正如迈尔斯·戴维斯(Miles Davis)所说,没有演奏出的东西和演奏出来的东西一样重要。

您已涉及过几种类型的电影工作,同时也是一个音乐家。您有没有想过执导一部音乐喜剧?

不,完全没有:我不喜欢音乐喜剧。我可以听任何种类、任何流派的音乐,我总能从中找到一些有趣的东西,除了表演类型的曲调(show tunes)和百老汇的演出歌曲,这真的不适合我。

我也不爱听所谓的“欧洲艺术歌曲(Europe art songs)”,我不知道为什么。电影也是如此:除了音乐喜剧电影,我什么都能看!

全家福:

文森特·明奈利 Vincent Minnelli(左)

丽莎·明奈利 Lisa Minnelli(中)

朱迪·嘉兰 Judy Garland(右)

当然,我可以为文森特·明奈利(1903-1986,好莱坞歌舞片导演*)的电影中的经典情节感到激动,他是一位伟大的导演。还有一些其他的人,像巴斯比·伯克利(Busby Berkeley,1895-1976,好莱坞歌舞片导演、编舞指导*),但这并不足以让我喜欢音乐剧。

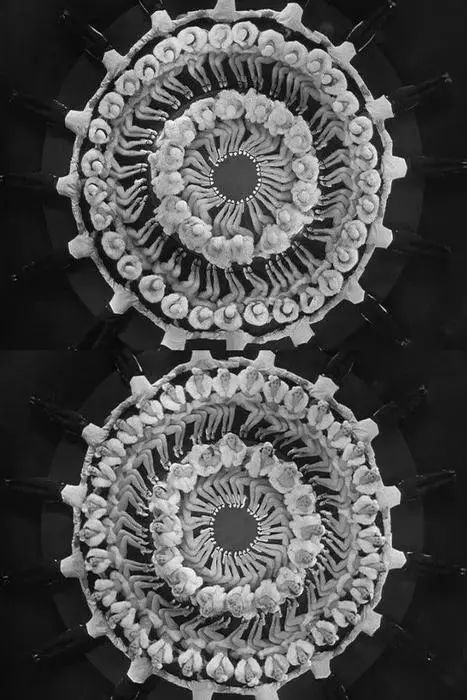

巴斯比·伯克利标志性的“人海战术”俯拍构图

您问的这个问题很有意思,因为我最近在重看刘别谦(Ernst Lubitsch,1892-1947*)的电影,他是一位大师。好吧,我很难接受他对音乐的应用,它占用了太多空间,一下子传递了太多东西,这会使人很快厌烦。但我喜欢刘别谦,请不要误解我的意思!

一般来说,在音乐剧中,一切都很 "充实(plein)",很激烈,这确实与您说的留白(absence)相去甚远。您作品中的角色会出神于一个特别的世界,你喜欢拍摄他们漂浮不定的状态而不是具体的情节。

《地球之夜》剧照

是的,在《地球之夜》(Night on Earth)中尤其如此:人物都出现在出租车里,但我们没有目的地这个概念,任何情节都消失了。

大多数时候大家都把上车后的画面剪掉,或者在他下车后继续拍摄。我采取了相反的方法,只对上下车中间的时间感兴趣,拍摄了一部只有乘车过程的电影。通常,这部分是被省略掉的。但我相信于此间隔中,有比散文更接近诗歌的东西。

很久之后,您拍了《帕特森》(Paterson)这部电影,关于一个写诗的公共汽车司机……所以在您的电影中还有一个重要的概念,契合了诗歌,也是电影诙谐感的一部分。

亚当·德赖弗 Adam Driver在《帕特森》(2016)饰演主人公帕特森,写诗的公交车司机

是的,我喜欢重复,也喜欢变化的想法。任何表达形式都可以在艺术中找到它们的变奏,而且是无限的。

我喜欢巴赫(Bach)从一个旋律的变化来思考,一遍又一遍,直到他得到一个属于自己的结构。我也很欣赏沃霍尔(Andy Warhol)作品中的这一特点。

沃霍尔丝网版画中的重复

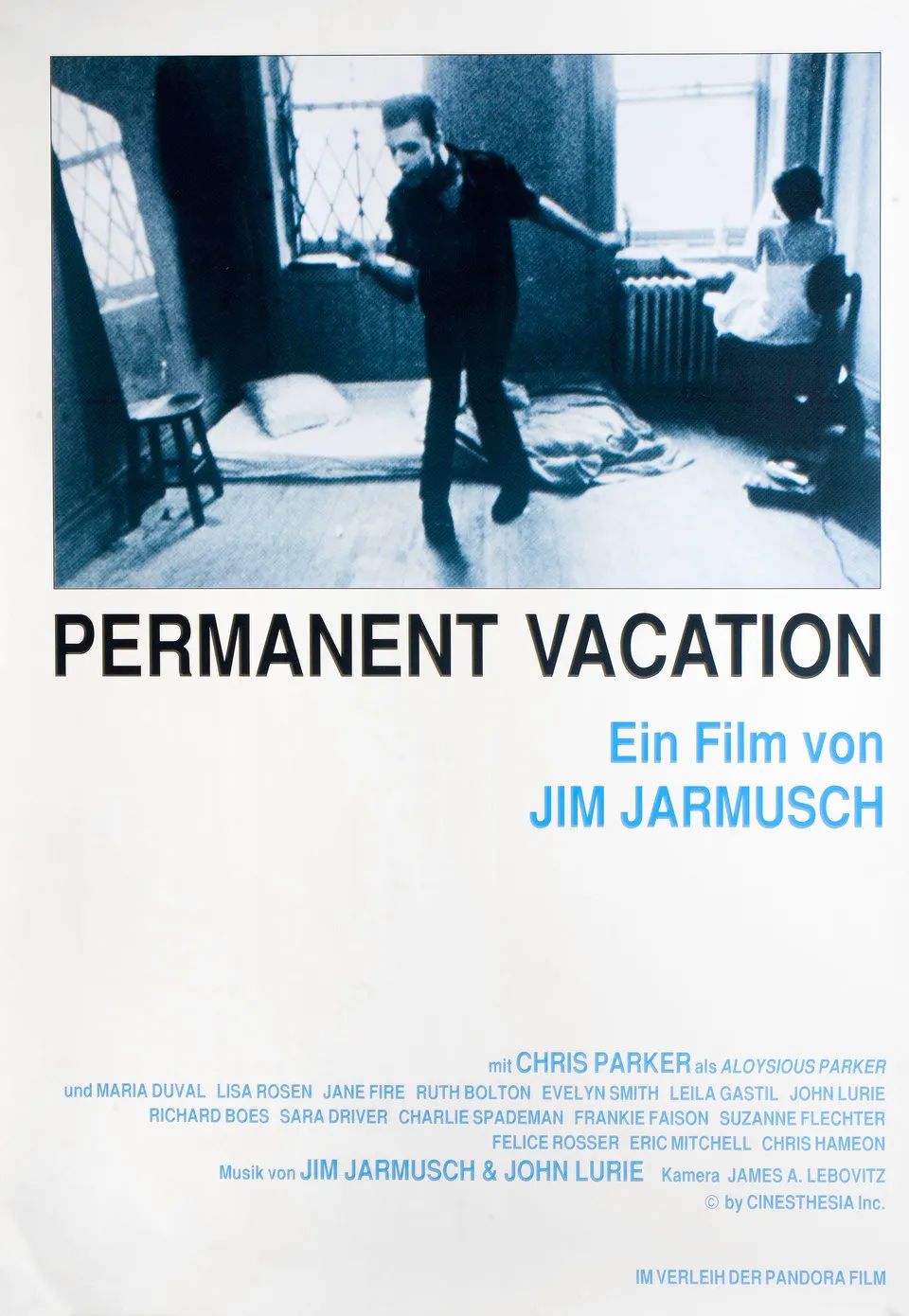

关于《地球之夜》中,您所提到的“中场时间(temps mort)”或“中间(intermédiaire)时间”,让我们想到例如雅克·里维特(Jacques Rivette)的《长假漫漫》(Permanent Vacation),对我们来说它们很相似。他对您来说是一个重要的电影人吗?

《长假漫漫》(1980)海报

里维特构建电影的方式,即用游戏板的结构来构建电影结构,对我产生了巨大影响。在我看来,他的作品最主要的想法是,我们不应该担心别人叫我们怎么做,而是要遵循事物发生的方式......

我很难分析他的电影对我产生的影响,但有一件事是肯定的:重温里维特的电影,每次都能有所感悟。

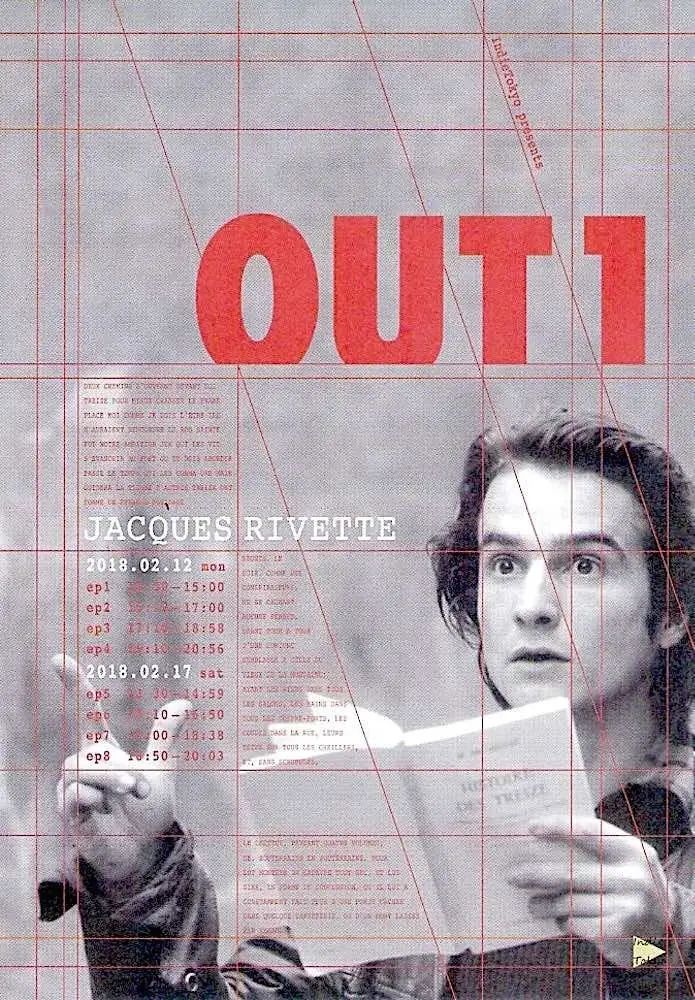

《出局:禁止接触》(1971)海报

《出局:禁止接触》(Out 1: Noli me tangere)是一部非常长的电影,但我可以在一年内反复观看,而且仍然会被每个情节和事情的组合方式所震惊。

基本上,戈达尔(Jean-Luc Goadard)的电影更容易理解,更容易重温。证据是:他对许多电影人产生了巨大的影响,这一点是显而易见的。

而里维特的电影仍然比较神秘,其中充满了美丽的东西,但往往非常不引人注目。例如,在《诺娃》(Noroît)中,有这样一个场景:人们在外面散步,伴随着电影的音乐,直到镜头随着他们经过那些真正在路边演奏的音乐家。

《诺娃》(1976)中的音乐家

这不是第一次音乐以这种方式介入电影,但只有里维特知道如何以这样一种难以辨认的简明方式进行。在节奏和空间分镜中,他不遵循常规的方式,对我有尤为特殊的意义。

让·厄斯塔什(Jean Eustache)呢?

让·厄斯塔什(1938-1981)

他是我心目中最伟大的电影人前三甲之一。他的作品实在令人印象深刻,尽管有几部影片让人费解。我会和我的朋友让-雅克·舒尔(Jean-Jacques Schuhl)时不时谈论到他。

让-雅克·舒尔(1941-),法国作家,2000年凭借小说《英格丽·卡文》(Ingrid Caven)获龚古尔奖(Prix Goncourt),中译本由译林出版社2008年推出,译者金龙格

您是如何与舒尔相识的?

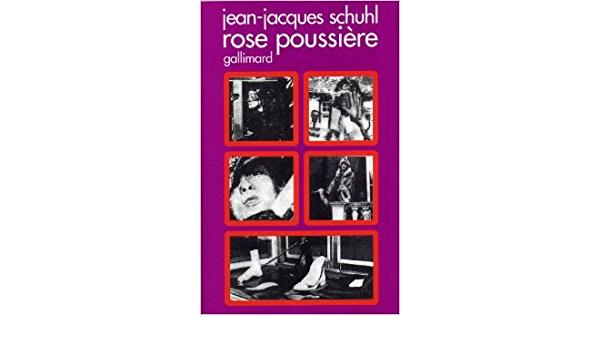

《布满灰尘的玫瑰》(1972)书影

帕斯卡·欧吉尔给了我一本舒尔写的《布满灰尘的玫瑰》(Rose Poussière)。她跟我说,我应该见见他,我和舒尔注定会有高山流水之谊。的确,我们一见如故。

之后,我每次去巴黎都会与他见面。他抽着雪茄,远眺窗外,我们在午后酌饮香槟,就这样目送着太阳下山(笑)。我太爱这位朋友了。但我已有一年未见过他了,时间真是漫长啊。

您和帕斯卡·欧吉尔很亲近,在大家眼里,这是一位极其神秘的人物……

帕斯卡·欧吉尔(1958-1984),法国女演员,曾在侯麦《月圆映花都》(Les Nuits de la pleine lune, 1984)里维特《北方的桥》(Le Pont du nord,1981)等影片中出演

帕斯卡是一个精妙绝伦的存在 :精致又野蛮,精明又单纯。

有一天,她领我去了一个酒吧,我已记不清是在巴黎哪了,但那儿的顾客居然都是流浪汉!她带我去那儿,是想让我观察他们用多么震耳欲聋的声音敲打桌上或者吧台上的酒杯。

在这些独有暗号和规则通行的腌臜之地,她穿梭自如。见到这一样一位纤细又胆大的人物闯入这样的地方,真是太迷人了。

您遇到过里维特、侯麦(Éric Rohmer)和戈达尔吗?

我从未见过侯麦,见过里维特两次。但我有幸在意大利见过一次戈达尔,能和他说上话真是开心极了。

他就站在那儿,我当时有许多问题想要问他,但当我们走到一家冰激凌店前他先开口了:“你吃过这儿的意式冰激凌吗?”

我回答吃过。

“那你尝过巴黎圣路易岛(Île Saint Louis)上的贝蒂咏(Berthillon)冰激凌吗?”

家族企业,百年老店贝蒂咏

地址 31 rue Saint-Louis-en-l'Île, 75004

“吃过。”

“你更喜欢哪家店的呢?”

我坦诚我更喜爱法式的冰激凌。他告诉我他也如此,并说,和我交谈真是真是有趣,接着他就走开了。

他能够这样认为,是我的莫大荣幸,而且,我们对于冰激凌的口味真是不谋而合!(笑)

兴许正是这次灵光乍现促成了《不法之徒》(Down by Law)里的经典语句“I scream/Ice cream”!现在我们回到正题,与您共庆电影手册创刊70周年!您与这份影评杂志有什么特别的缘分吗?

《不法之徒》中著名的“I scream, you scream”场景

我有一句很是喜爱的名言,我相信应该是戈达尔说的:“ 影评人就是向自己军团开枪的战士。(Un critique est un soldat qui tire sur son propre régiment.)”(其实原话为朱尔·勒纳尔 Jules Renard所说)

我和电影评论之间的关系颇为有趣。对于我自己的电影,我只爱读负面评论。因为正面评论与我自己的观点简直大同小异!从这些用审慎角度解读影片的言论中我得以学到更多。

当有人以负面角度解读你的的意图或设想时,会迫使你从另一角度看待自己的电影。

我记得多年以来,我的钱包里一直夹着一篇《不法之徒》的影评,那是我1986年从一份南法报纸上裁下来的。上面写道(贾木许用英语背诵道):

“法国知识分子充当着贾木许的保护伞,他们装聋作哑,放任这一位智障儿童拍摄电影。贾木许今年33岁,正好是基督被钉在十字架上的年纪:出于对他电影事业的考量,我们只希望他也受受这刑罚。”

你能想到我有多爱这个评论!最恶毒、最犀利的评论往往也是最有趣、最令人振奋的!

这种评论无法中伤您吗?

我的一些工作伙伴可能会看到关于我们电影的糟糕影评,并怏怏不乐地给我看。

我的第一反应是让他们想象一下撰写这篇文章的人:一周里他观看了好几部烂影片,他正要写影评时,两个孩子在他身边放声大哭,兴许还有个人问题夹杂……

所以我挺理解的,他们无非是在尽职罢了。

但对于我最感兴趣的影评人,我不会这样想,他们往往把这项工作当成一种分析:我对他们的工作有着更多的敬意,但如果我的观点与他们相悖,我就不会那么宽容地对待他们的批评。

实际上电影评论分为两种:电影观感(movie reviewers)与电影评论(film critics)。

乔纳森·罗森鲍姆(1943-),美国影评人,曾为《芝加哥读者》(Chicago Reader)撰写影评近二十年(1987-2008),和曾为《电影手册》撰稿

这第二种中藏着一些真正的艺术家:比如乔纳森·罗森鲍姆(Jonathan Rosenbaum),他的影评是我一定会读的。

还有常驻《纽约客》(TheNew Yorker)的影评人理查德·布罗迪(Richard Brody),他的影评总是令人意想不到,这让我很是喜欢。

理查德·布罗迪(1948-),自1999年来为《纽约客》撰写影评至今

在法国的时候,我爱读菲利普·阿祖里(Philippe Azoury)的文章,无论写的是什么主题。从某种意义上来说,我读他们的评论如同在欣赏一件作品。

菲利普·阿祖里(1971-),法国记者、影评人,1998年至2003年间曾供职于《电影手册》

曼尼·法伯( Manny Farber)和安德鲁·萨里斯(Andrew Sarris)的文集我也很是喜爱……

巴赞无疑也是那些塑造我观看、思考和创作电影的人之一。

曼尼·法伯(1917-2008),美国画家,影评人

安德鲁·萨里斯(1928-2012),美国影评人,理论家

而《电影手册》,我发现它的评论方式总是独一无二:与其说是评论,实则更像是赞扬。

年轻时,我第一次打开一刊《电影手册》,我对它很是着迷:“它想分享什么?”“到底是什么引起了它的注意?”“它的观念停留在什么层次?”

在我眼里,《电影手册》一直有着这种颂扬的力量,我非常喜欢这种形式。换句话说,我读《世界报》(Le Monde)的评论,这必然会让我受益,这种收获甚至无比珍贵,但与读《手册》的收获大不相同。

因为《电影手册》是在真切地赞扬电影的存在、在分析电影、从不同的角度看待电影。

我们觉得《电影手册》最具有标志的一点是,谈论电影时,我们所探讨的是整个电影业,即使是在最激进的时期,这一点也未曾变化。毕竟,每部电影都是电影艺术的呈现。

因此电影工作者并不孤立,他们从彼此的作品中相互汲取灵感,从而相互影响。所有的电影呈现方式都是飘荡在同一片汪洋大海中的滚滚波涛,优秀的影评正是认识到了这一点。比起诋毁,优秀的影评选择包容所有。

您如何看待美国电影业的现状?

我的看法比较消极。对于我这样没有在平台上输出主流(mainstream)内容的从业者来说,前景不容乐观。

我疲于听到“给我看点实质性内容(proposez-moi du contenu !)”这样的话,还有一些喋喋不休的语句:“我如何将我的内容‘变现(monétiser)’?”还有人在乎形式之美吗?

圣罗兰和贾木许合作的短片《巴黎之水》

我最近下定决心接受我人生中的头一笔变现交易。那是伊夫·圣罗兰品牌(Maison Yves Saint-Laurent)邀请我为他们拍摄一部短片。能与伟大的艺术总监、设计师安东尼·瓦卡莱洛(Anthony Vaccarello)一起为这个享誉世界的高定品牌工作,真是一种慰藉。

罗伯特·弗兰克(1924-2019),瑞士摄影师、导演,后入美国籍

我自然是无法与罗伯特·弗兰克(Robert Frank)或者曼·雷(Man Ray)这样长期为时尚业工作的艺术家相提并论的。但是,能与像安东尼这样的艺术家一起做我力所能及的工作已让我心满意足了,更何况安东尼为下一季的展示制造了许多精美的成衣。

曼·雷(1890-1976),美国摄影师、画家和导演,达达主义和超现实主义的领头人

曼·雷的作品《眼泪》(Larmes, 1930)

在得知了参演人员以及安东尼想要凸显的理念后,我用“迂回策略”构思了两部小影片。对我而言,这很是新鲜。我之所以接受这笔订单,是因为我能掌控自己的创作。

而在美国,一切事物都属于营销范畴,语言本身就是市场营销。我深知这不足为奇,时尚界也同样仰仗金钱的补给。

但现在,电影行业发生了天翻地覆的变化,我和电影业之间的联系也重新规定着我能够拍摄什么类型的电影。如今我亦如泰山压顶,电影拍摄的投入囿于预算,一旦超支,后果便不堪设想。我想,是时候该重新考虑事情的优先顺序了。

电影依赖于一个精确的日程安排,但这种规划无法决定电影该是什么样子。

您自己有遇到过相关的困难吗?

在拍摄我的上一部电影《丧尸未逝》(The Dead Don't Die)时,对于电影的总体日程规划并没有很好地与拍摄的节奏相适应,反而更多地限制了电影的制作,最终在那些条件下完成电影的拍摄成为了一件极其困难的事。

《丧尸未逝》(2019)

我不想责备那些为电影拍摄带来必要资金支持的制作人,但那确实不是一次美好的经历;对我来说,为了符合营销策略而拿电影故事来冒险,在这种情况下想要把影片做到最好,是相当困难的。

市场是存在的,但它并不与我直接相关。所以我不希望它来影响我的拍摄。我从来没有关心过市场的问题,在很长一段时间里,我也从来没有为此操心过。我从来没有拍过不是由我来负责和做艺术把控的电影。

从前我很幸运。如今变得大不一样了,这一切都使我的拍摄变得不稳定。我就在问自己我还想拍什么类型的影片……

《24帧》海报

我想到基亚罗斯塔米(即阿巴斯,Abbas Kiarostami)拍摄的最后一部影片《24帧》(24 Frames)。这肯定不是我最喜欢的他的电影,我觉得它有些过于“规整(calculé)”和被精心设计,但它仍旧是一部非常美的作品,以一种独立于所有叙述方式的自由形式被呈现。

看这部电影就像是一次精神药物下的体验。我谈到它,是因为如果要我说今天我所追求的电影和因其所为的而使我敬佩的电影人,那将是这种类型的经验最令我感兴趣,远超于那些商业故事片,而现在我也正害怕受到后者的限制。

您能再多讲一讲为圣罗兰拍摄的电影吗?

那是去年十二月拍的两部短片。

第一部是朱丽安·摩尔(Julian Moore),科洛·塞维尼(Chloë Sevigny),夏洛特·甘斯布(Charlotte Gainsbourg),茵蒂娅·摩尔(Indya Moore)和莱奥·雷利(Leo Reilly)出演的《巴黎之水》(French Water)。

夏洛特·甘斯布在《巴黎之水》中

第二部《夏洛特说》(Charlotte Says)就只有夏洛特·甘斯布和莱奥·雷利。这两部短片并不基于剧本,它们非常简单,甚至有些抽象。电影中就只有这几位演员变换服饰在一个晚宴后的宽敞的大厅内穿梭。

这两部影片的目的就是为此场景创造一种合适的氛围。这是我真心喜欢的两部电影。

您有在准备新的电影吗?

我有在继续做一些项目,写一些我打算搬上荧幕的作品,我试着不被营销策略捆住手脚。我不再想在没有感到一切都在向我们一起所制作的东西靠拢的情况下拍摄电影。

贾木许在《天堂陌影》(1984)片场

如果没有必要的资金和好的条件,我不会拍一部新的电影,否则对我来说会非常难过,因为我一生中四十五年都在构思电影,一点一点地打磨我的艺术。

当我在做一部电影的时候我是处在一种兴奋的状态的,但如果强迫我进到一个不属于我的,我的精神与其匹配的世界,我便会停下来。我已经不是能够假装的年纪。

SQÜRL乐队:贾木许(左),Carter Logan(右)

而且我也可以在其他的领域来表达我的想法:今年夏天我预计会出版一本关于拼贴艺术的书,我也在继续做音乐。我和我的乐队SQÜRL带着曼·雷的电影在美国做了一场巡演;也打算明年在欧洲继续做巡演。

您会为流媒体平台拍电影吗?

史蒂文·索德伯格1989年在戛纳

史蒂文·索德伯格(Steven Soderbergh)是一位我钦佩的导演,他说他只要别人不干涉他的想法,他要不惜一切代价拍自己想做的电影,哪怕必要条件是不在影院上映。

但我们怎么会到此境地呢?为什么我们一定得用在影院上映来换在流媒体平台的播出呢?我知道时代在变化,所有东西都开始变得与流量和“内容”相关……

我的一部分就想离开这一切,像乡野村夫一样去到丛林里生活,这正是今年我所做的!而我的另一部分则坚持想要做音乐和拍电影。

- FIN -

原采访者:菲利普·福维尔Philippe Fauvel、马科斯·乌扎尔 Marcos Uza,2021年3月15日电话采访。

原标题:Célébrer les films : Entretien avec Jim Jarmusch

来源:《电影手册》2021年四月刊

翻译:柳小笨 小茗同学 蔡沐颖 刘冰

校对:王千禾

排版:小航

审稿:Xavier

文中*处均表示编者注

图来自网络,侵删

本文仅供交流学习,严禁用于任何商业用途

原标题:《《电影手册》专访贾木许:电影是飘荡在汪洋大海中的滚滚波涛》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司