- +1

张辉谈“九零后”乐黛云先生:乐以成之,共祝眉寿

《乐黛云学术叙录》封面

2021年,是乐黛云先生的九十华诞之年,北京大学出版社、复旦大学出版社分别出版《乐黛云学术叙录》与《乐以成之——乐黛云先生九十华诞贺寿文集》,两地同心,遥相应和,共祝眉寿。北京大学中国语言文学系教授、博士生导师,北京大学比较文学与比较文化研究所(以下简称“北大比较所”)所长张辉为两本新书都撰写了前言。

乐黛云 文本图片由北京大学比较文学与比较文化研究所提供

在《乐以成之——乐黛云先生九十华诞贺寿文集》前言中,张辉介绍说,庚子年的疫情改变了计划好的一切。“对我来说,最遗憾的,是没能按原先的设想为乐老师过九十岁生日……聊可安慰的是,按照我们老家的习俗,生日是可以‘补’的,而且延后时间补生日,甚至更加吉利。我们‘分解’了原定在未名湖后湖畔朗润园举行的户外生日会,大家以更具精神性的方式为老师庆生。”

《乐以成之》书影

张辉介绍说,文集取名《乐以成之》,也正与北大出版社2011年出版的《乐在其中——乐黛云教授八十华诞弟子贺寿文集》形成序列。“这是时过十载之后,北大比较所同仁以及海内外乐门弟子的再次雅集。‘兴于诗,立于礼,成于乐’,乐老师是我们学术和精神上的领路人,是我们心中永远永远的老师。诗云:‘乐只君子,福履绥之’‘乐只君子,福履将之’‘乐只君子,福履成之’。文集的封底上用我们所有人的名字组成 ‘100’字样,谨以此书为敬爱的老师祝寿,谨以此书期盼十年后再为老师编辑百岁华诞贺寿文集。”

近日,张辉在北京接受了澎湃新闻记者的专访。他介绍说,这本《乐以成之——乐黛云先生九十华诞贺寿文集》,正是迟到的生日活动的重要一环,是另一本贺寿之书《乐黛云学术叙录》的姊妹篇。“前者由复旦大学中文系的刘耘华教授和我联合组织编辑,作者主要是乐老师的弟子及北大比较所的老师。后者则是我在比较所的同事、也是我的师弟张沛教授负责编辑。《叙录》介绍了乐老师数十年的学术志业,以及别人对她的评述和同她的对话,同时也‘挂一漏万’选择了几篇乐老师有代表性的文章。”

2021年,乐黛云与《乐黛云学术叙录》一书。

青年时代最喜欢陀思妥耶夫斯基

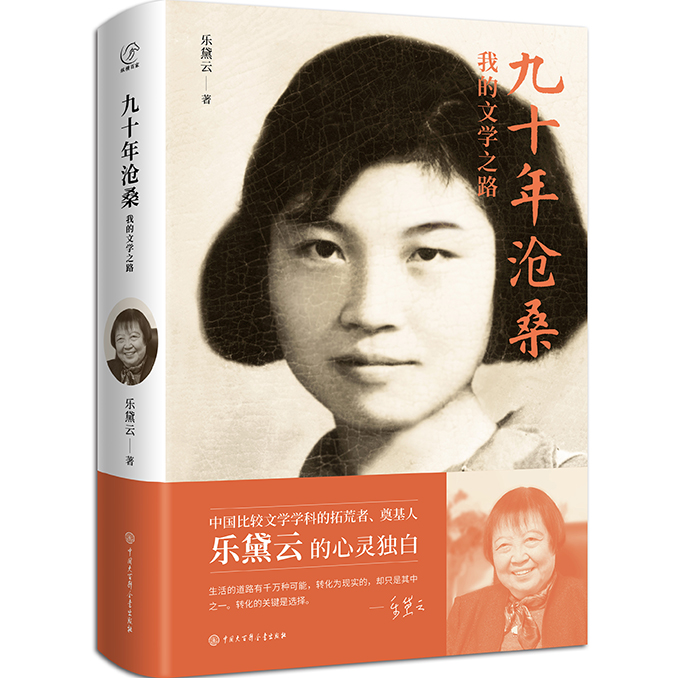

尤为值得一提,张辉介绍说,明年乐黛云将推出十卷本文集。而据澎湃新闻记者了解,早在今年3月间,中国大百科全书出版社推出了乐黛云的自传《九十年沧桑:我的文学之路》。在这本她最新的自传和心灵独白中,乐黛云夫子自道,“我写这本书的时候有两个原则:一个是真话不一定讲;一个是傻话和谎话一定不讲。大家看这本书的时候,看到谎话一定挑出来告诉我。这是我非常尊重的一个原则。真话一定要讲,可是讲得不好,有的应该讲的没讲,不应该讲的也许讲了。”

《九十年沧桑》书影

在其时的新书发布会上,北京大学中文系教授钱理群发言说,“乐黛云是中国比较文学学科的拓荒者和奠基人,也是北大最有故事的人之一。” 1931年1月,乐黛云出生于贵州贵阳,有苗族血统,祖母是苗族人。乐黛云之父乐森玮是贵州大学英文系教授,受到家庭影响,她从初级中学起阅读外国文学,例如《德伯家的苔丝》、《简・爱》、《三剑客》、《飘》、《圣经》和《查泰莱夫人的情人》等等,深受西方文化影响。

在《九十年沧桑:我的文学之路》一书出版后,今年6月间乐黛云在接受媒体访问时,曾系统地介绍了塑造自己人生的几本书。她介绍说自己在花溪的贵阳女中念完了三年初中。从北方逃难南来的朱桐仙老师教国文课,“朱老师很少照本宣科,总是在教完应学的单词、造句和课文之后,就给我们讲小说。一本英国托马斯·哈代的《德伯家的苔丝》,讲了整整一学期。在三年国文课上,我们还听了《微贱的裘德》《还乡》《三剑客》《简·爱》等。这些美丽的故事深深地吸引了我,我几乎每天都渴望着上国文课。”

初中毕业后,乐黛云考上贵州唯一的国立中学——第十四中(抗日战争胜利后,第十四中迁回南京,复原为中央大学附属中学)。“高中三年,我被美国文化深深地吸引。20世纪40年代那些美国的所谓‘文艺哀情巨片’简直使我如醉如痴。当时的《魂断蓝桥》《鸳梦重温》《马克·吐温传》等影片在我心中烙下了深深的印记。”而在美军驻地的小地摊儿上,乐黛云从简装缩写本上结识了一批美国作家,“霍桑、海明威、辛克莱、斯坦贝克,我都是通过这些读到的。当时,傅东华翻译的美国小说《飘》刚刚出版,真称得上风靡一时。同学们都在谈论书中的人物,我和母亲也时常为书中人物发生争论。”

礼乐化人。乐黛云自道整个高中时代,自己都沉浸在西方文化的海洋中。“每个星期六一定参加唱片音乐会,听著名的音乐史家萧家驹先生介绍西洋古典音乐,然后系统地欣赏从巴赫、贝多芬、舒伯特、德沃夏克、柴可夫斯基到德彪西、肖斯塔科维奇的乐曲。在这一时期,我的业余时间几乎全部用来看外国小说,包括英国 D.H. 劳伦斯的《查泰莱夫人的情人》,法国安德烈·纪德的《田园交响乐》和《伪币制造者》,俄罗斯陀思妥耶夫斯基的《被侮辱与被损害的》《卡拉马佐夫兄弟们》,等等,真是无所不看 !”

2021年5月9日,《九十年沧桑:我的文学之路》北大内部读书会上,乐黛云老师作引言。

而真正影响乐黛云走上文学之路的则是俄国文学。“那时候流行的俄国小说,要么是托尔斯泰,要么是屠格涅夫。我那时很喜欢屠格涅夫,反而不太喜欢托尔斯泰,他的有些思想我不太认同,而且他的小说太长了,我也不是很喜欢。那时出了一套屠格涅夫丛书,一共六本。我喜欢他的《父与子》和《前夜》。这些小说都完全是讲革命的,像《前夜》就是讲俄国19世纪革命的,女主人公和她的父亲曾被流放到西伯利亚,从那时起,我就比较喜欢屠格涅夫。我觉得我受革命的影响大概就是从屠格涅夫开始的。”

整个高中时代,乐黛云最喜欢的作家是陀思妥耶夫斯基,“特别是《罪与罚》和《被侮辱与被损害的》。它们让我第一次关注到社会底层可怕的贫困、痛苦和绝望,并深感如果对这一切不闻不问,漠不关心,那确是人生的奇耻大辱。20世纪40年代末期,我有幸接触到车尔尼雪夫斯基的《怎么办?》。职业革命家拉赫梅托夫和作者本人成了我最崇拜的偶像,也成了我在生活中追求的最高目标。”

在乐黛云看来,人的个性可能有一些先天的因素,但归根结底是决定于社会和家庭的影响;对一些人来说,读书更是起着十分重要的作用。“我在初中二年级读了《简·爱》,女主人公那种自尊自爱、自我奋斗、鄙弃世俗成见、忠实于自己的心的性格无形中成了我的摹本。”而后来人生的一连串逆境,也使她深深爱上了《庄子》,“庄子辽阔豁达的胸怀使我有力量去漠视生活对我的不公,尤其是他的名言‘不累于俗,不饰于物,不苟于人,不忮于众’成了我在逆境中做人的准则。与此同时,《陶渊明集》则陶冶了我浮躁而尚不能脱俗的情怀。再后来,甚至对生死等大问题似乎也都有所参透了:‘纵浪大化中,不喜亦不惧,应尽便须尽,无复独多虑。’一旦连生死都能听其自然,还有什么放不下的呢?”

1951大学时代

1952毕业照

事实就是事实,“别求新声于异邦”中“审己”“知人”

自1948年考入北京大学中文系,后担任北京大学现代文学和比较文学教授,乐黛云执鞭杏坛,桃李天下,教过的学生开枝散叶、横跨数代人。“乐老师70岁才退休,距今也有二十年了。以她的硕士生而论,我肯定不是最早的,上世纪90年代,她开始招比较文学博士,我是第一批,同学三人,一位已经离世,另一位现在美国教书。她的学生不少都在北京和上海的高校教书,另外社科院也有不少。乐老师的教学理念是百花齐放,非常尊重学生的自主性,你看我们当年的毕业论文方向就知道。她晚年还曾在北京外国语大学执教过一段时间,也招了十来个学生。我是六零年代生人,现在也带博士生,‘学生教学生’,乐老师的学生就太多了。”张辉说。

1994年,张辉从南京大学中文系考入北京大学比较文学专业读博,“我们那时候博士要三年,之后就一直留在北大任教。我的博士论文是做二十世纪德国美学东渐史,后来成书《审美现代性批判——20世纪上半叶德国美学东渐中的现代性问题》(收入北大青年学术文库)。肯定是受到了乐老师当年那篇《尼采与中国现代文学》的影响。”

“(上世纪)八九十年代,乐老师出国访学比较多,经常带回一些外文学术书籍,我当年读博看的书很多都是她给我的。”张辉告诉澎湃新闻记者,跟随乐老师读书是自己最幸福的时光,“我最早读哈贝马斯,特里·伊格尔顿的《审美意识形态》、刘若愚的《中国文学理论》,都是乐老师带回来的,包括《陈寅恪的最后二十年》也是乐老师送给我的。除了上课布置书目以外,其实乐老师的言传身教更在课堂之外,她的家就像个图书馆。我记得刚入学没多久,她和汤一介先生去新西兰讲学,索性就让我来看家。我那时正好在做博士论文,那简直就是‘老鼠掉进米缸里’,二老藏书极多,供我随便参阅。”

1981年,乐黛云的《尼采与中国现代文学》在《北京大学学报》上发表,引起了相当强烈的反响。她事后回忆说,“在教条主义者看来,尼采从来就是一个帝国主义走狗、反马克思主义者、极端个人主义分子,怎么能将鲁迅、郭沫若、茅盾等进步作家的名字和这样一个恶人联系在一起呢?然而,事实就是事实。客观地说,这篇文章不仅引起了很多人研究尼采的兴趣,而且也开拓了西方文学与中国文学关系研究的新的空间。”

摄于1985年

1985年,同季羡林先生的合影

今年出版的《乐黛云学术叙录》前言,张辉以《和而不同,多元之美——乐黛云先生的比较文学之道》为题撰文。开篇先就提到真正标志先生自觉进入比较文学研究领域的最重要文章,应该就是《尼采与中国现代文学》,“三十年后(2010年),她这样回忆起自己当年惊奇的‘发现’:当进一步研究西方文学对中国现代文学的影响时,我惊奇地发现很多作家都受到德国思想家尼采很深的影响。这位三十年来被视为煽动战争、蔑视平民、鼓吹超人的极端个人主义者,竟是20世纪初中国许多启蒙思想家推动社会改革,转变旧思想,提倡新观念的思想之源。无论是王国维、鲁迅、茅盾、郭沫若、田汉、陈独秀、傅斯年等都曾受益于尼采思想。”

在张辉看来,乐黛云的这个回顾,“是平静而低调的。”“这恰恰与她当年发表这样一篇突破常规的论文所需要的勇气,形成对照。尼采,在上个世纪八十年代初期,依然还是一个危险而反动的名字。肯定他的思想价值就已是大逆不道,何况还要将他的名字与‘鲁郭茅巴老曹’中的几位相提并论?”

摄于1987年

摄于1992

“这当然与先生所一直推崇的鲁迅,特别是写作《文化偏至论》《摩罗诗力说》《破恶声论》的早期鲁迅有很大的关系。‘掊物质而张灵明,任个人而排众数’,是先生所看到并服膺的鲁迅精神的内核,同时也是先生否弃‘超然无事的逍遥’、热爱‘被风沙打击得粗暴’的‘人的灵魂’的生命底色。或许,这也是先生后来要把在海外出版的传记命名为《我就是我:这历史属于我自己》的原因之所在。但与此同时,我们也或许可以说,鲁迅既是先生‘后来学术生涯的起点’,也是她得以‘看见’她心目中的尼采的最重要依凭。”张辉在前言中写到。

尼采与鲁迅

在张辉看来,正是这种“交错的眼光”,使得乐黛云的学术研究不仅与多重生命体验紧密相关,也在观念层面得以摆脱胶柱鼓瑟、故步自封的教条,突破一元化的思想惯性,与同质化、本质化的从众思想势不两立,从而保持思考的活力与开放性。“这是她的‘任个人’的一面。而我们现在回看这篇短文,它至少有一个不该忽视的‘后效’——乐先生在80年代的启蒙语境中、在现代化和理性主义的主流话语下,提示我们注意尼采的意义、注意生命哲学的意义,实际上已经包含了对启蒙现代性的深刻反思。这一反思,一方面表明了先生‘洞察世界之大势’的胸怀和眼光,另一方面则也真正体现了一种比较文学与比较文化的立场。”

张辉认为,先生通过她的研究,既试图让我们在“别求新声于异邦”中“审己”“知人”,从而完成第一层意义上的“比较”,即看到人与己的同或异;与此同时,她也在努力进行更深一层次上的“比较”,那就是,在权衡中放弃非黑即白、非此即彼的偏颇判断。这种既看到中西之别,又充分认识到彼此内在复杂性,因而并不匆忙与取与舍的思维逻辑,或许正包含了比较文学与比较文化研究的真精神!

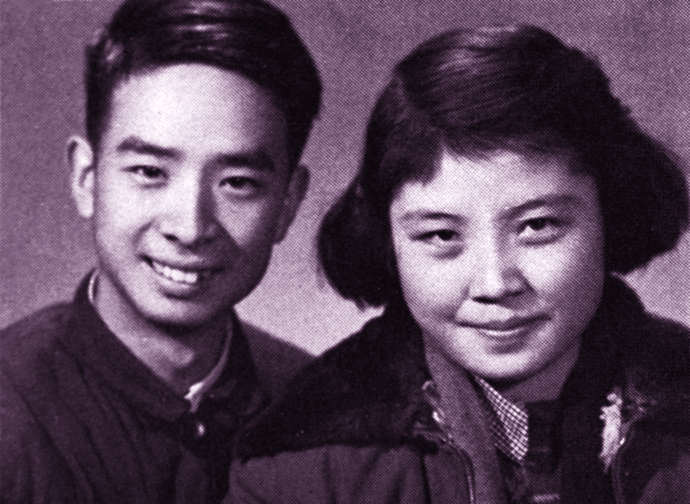

1952年的结婚照

和而不同,反对“文化霸权主义”,同时不落入“文化部落主义”窠臼

在《九十年沧桑:我的文学之路》一书中,乐黛云说:“我很庆幸选择了北大,选择了教师这个职业,选择了文学研究作为我的终身事业。我从小就立志从事文学工作,最大的愿望是把美好的中国文学带到世界各地,让各国人民都能欣赏到优美的中国文化,进而了解中国。我努力做着,虽然做得还不够好,但我一直是这样做的。”了解她的人都知道,在她五十岁后,这个一般人以为“人到中年万事休”的年纪,毅然决然选择了重新开始——因为她,北京大学有了中国第一个比较文学研究机构;中国有了自己的比较文学学会;全国各高校有了一个又一个比较文学硕士、博士和博士后培养点;因为她,中国比较文学学科从无到有、走向世界,成为整个人文研究灿烂星河中活跃而耀眼的明星。

1993年,乐黛云先生在北大同“独角兽与龙——在寻找中西文化普遍性中的误读”国际研讨会参会者合影,中间者是著名作家艾柯。

1993年,乐黛云组织召开“独角兽与龙——在寻找中西文化普遍性中的误读”国际研讨会。参会者中就有意大利著名学者安伯托·艾柯(Umberto Eco,1932-2016 )。会上艾柯提交了《他们寻找独角兽》的论文,提出两种不同的文化相遇有三种可能性:征服——教化和毁灭、文化掠夺和交流。在“交流”一项,艾柯颇为风趣地举例说,直到今天意大利人和中国人还在争论,是谁发明了“意大利面条”(spaghetti),“至于我本人,深信它是从中国传到那不勒斯的。”

艾柯文中的西方视角,恰恰同乐黛云在会上提交的论文《文化差异与文化误读》相映成辉。后者也在文中提出“物之不齐,物之情也”,“文化差异性是始终存在的。历史上对待这种差异性曾经有过不同的态度。”

1993年同艾柯合影

在《乐黛云学术叙录》前言中,张辉回忆道,2010年底,万卷出版公司出版的“当代名家学术思想文库”《乐黛云卷》带有总结意味的最后一部分(第五部分)——《展望世界》,由六篇文章构成,标题分别如下:《文学转型与文化冲突》《世界大变局与文化自觉》《和谐社会的追求》《美国梦•欧洲梦•中国梦》《全球化时代的多元文化发展》和《文明冲突及其未来》。

“这个组合,以‘文化冲突’开头,以‘文明冲突’收尾,凸显了冲突的现实;又以‘世界大变局’、‘全球化’标识我们的时代特征;以‘文化自觉’、‘和谐社会’、‘中国梦’、‘多元文化’指向中国和世界的未来。也许是不经意的安排,却事实上彰显了乐先生直面时世、心忧天下的精神境界和思想主题。这并非偶然巧合,而恰恰提示了我们进入先生比较文学世界的一个极其重要的通道。”张辉说,“乐先生甚至尖锐地指出,多元化这个命题的提出,本身就是全球化的产物。而相互影响与保持纯粹,则本身就是一对矛盾。因而,重要的不是简单站队的问题,而是如何在一个日益‘统一’的‘文化霸权主义’世界中依然保持文化的丰富多样性、独特性,同时又不落入‘文化部落主义’窠臼的问题。”

2005年在未名湖

从根本上说,“和实生物,同则不继,以他平他为之和,故能丰长而物归之。若以同稗同,尽乃弃矣”(《国语·郑语》)。“先生说得好,‘中国传统文化的最高理想是,万物并育而不相害,道并行而不相悖。‘万物并育’和‘道并行’是‘不同’;‘不相害’、‘不相悖’则是‘和’,这种思想为多元文化共存提供了不尽的思想源泉。也正是在这个意义上,我们可以归结起来说,先生所做的一切——她的比较文学研究实绩;她对北大精神的阐发和继承;她对和与同二者关系的深刻思考,都朝着一个最终的目标:和而不同,多元之美。”张辉说。

鼓励多讲心里话,“准备用十年时间来写作另外一部书”

谈话中,张辉深情地回忆起10年前在香山为乐老师举办生日会的往事:“当我们全体集中在饭店大堂准备送乐老师和汤先生回朗润园家里时,却下起了大雨。过了不一会儿,来接二老的车到了。我们全体起立,一起欢送他们上车。二老上了车,从窗户里向我们招手,我透过窗玻璃看到了乐先生的眼睛,像往常一样,深情而专注。大家都有些依依不舍,这时,车开动了,我猛一抬头,看见,雨骤然停了,太阳把天空和绿树照成了金色。”

转眼十年过去了,张辉告诉澎湃新闻记者,今年年初《九十年沧桑:我的文学之路》出版后,北大比较所和北大中文系联合北京大学人文社会科学研究院,在5月9日母亲节当天举行了一场别开生面的内部读书会,“大家一起研读乐老师的新书,也与我们的‘九零后资深青年’乐老师一道回忆往昔、思考现在、瞩望未来。”在这次读书会上,乐黛云鼓励与会的每一位学者多讲心里话,她自己在发言中提到如果有可能,准备用十年时间来写作另外一部书。“一般而言,人们在自传中都是愿意写写正面的故事。记录真实自我的负面生活与思想,不愿让我们的后人打开书本,就只看到一些并不完全真实的好话。人不可以辜负历史,在写作中,要追求真实,也要动自己的感情。即使是那些曾经非常痛苦、耻辱、冤屈的真实感受,也应尽心尽力去写好。”

1976年同王瑶先生合影

在“北大比较所”的微信公号上,还可以找到张辉的《我的老师乐黛云先生》一文。文中提及,1988年北大90周年校庆时,乐黛云专门写作了《我的选择,我的怀念》一文。“最能体现先生精神风骨的是,在这篇纪念文中,她却很少回忆母校的辉煌历史,而是对我们能否真正理解并传承‘北大精神’直接提出了问题。”张辉写到,“她这样问自己:‘1948-1988,40年北大生涯!生者与死者,光荣与卑劣,骄傲与耻辱,欢乐和喜,痛苦和泪,生命和血⋯⋯‘四十而不惑’,40年和北大朝夕相处,亲历了北大的沧海桑田,对于那曾经塑造我、育我成人,也塑造培养了千千万万北大儿女的‘北大精神’,那宽广的、自由的、生生不息的深层质素,我参透了吗?领悟了吗?”

(本文写作参考了中国作家网,《乐黛云:塑造我人生的几本书》一文)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司