- +1

反乌托邦

摄影:费尔南多·蒙铁尔·克林特(Fernando Montiel Klint)

采访/撰文:周仰

20世纪以来,文学和电影中对未来的想象趋于悲观,乔治·奥威尔(George Orwell)那个阴冷灰暗的大洋国大约可以算是“反乌托邦”的1.0版本,读者可以轻易地辨识出,那个用监视与恐惧来统治大洋国的“英社”是个体幸福的大敌。与之相比,阿道斯·赫胥黎(Aldous Huxley)在《美丽新世界》(Brave New World)中描述的未来世界似乎预示着一种“反乌托邦2.0”的到来(虽然此书的出版时间比奥威尔的《1984》还早17年),故事中是一个稳定而和谐的社会,人从胚胎开始就被划分为五个“种姓”等级,依靠人类试管培植、睡眠学习和心理操控,严格控制各等级人类的喜好,让他们用最快乐的心情,去执行自己一生已被命定的消费模式、社会姓和岗位。情绪问题可以通过娱乐和无副作用的致幻剂“唆麻”来解决,甚至连身材变形和衰老都被控制了。表面上看,这仿佛一个完美的世界,没有痛苦,只有快乐。而这正是“反乌托邦2.0”的危险之处,身处其中的人甚至并不感受到自己受到了某种压迫。

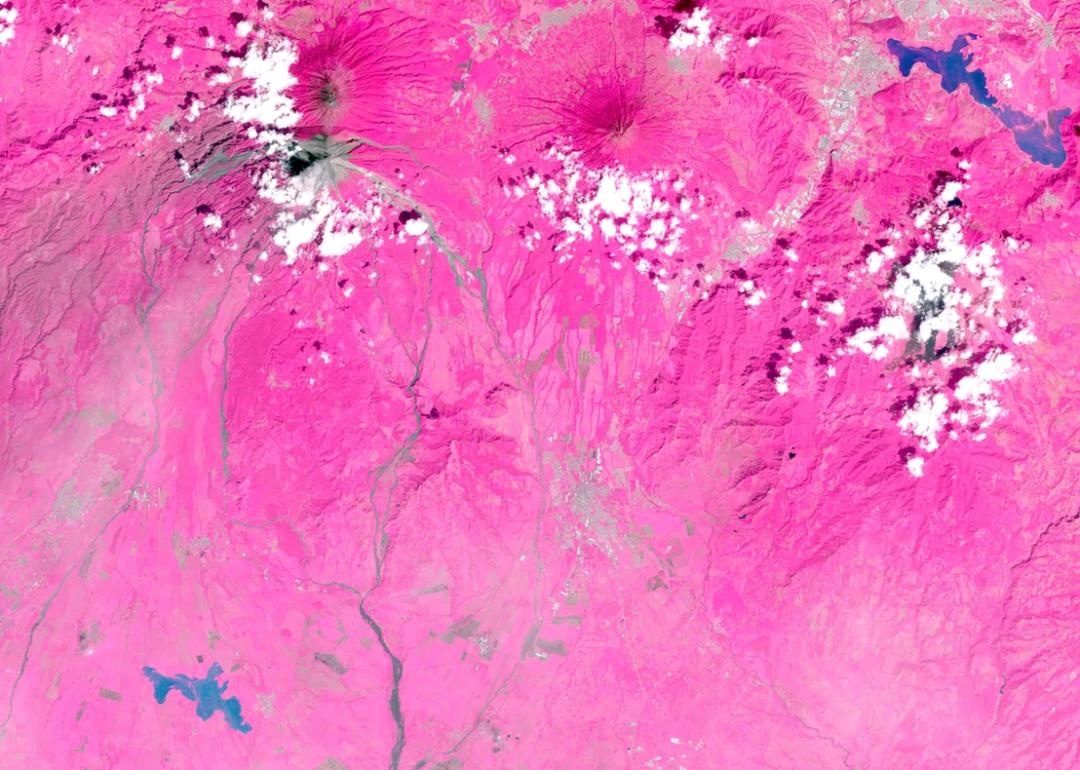

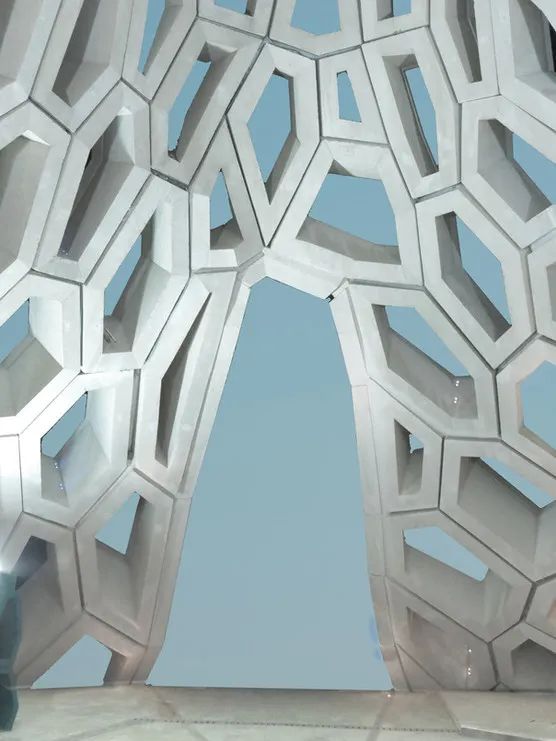

墨西哥艺术家费尔南多·蒙铁尔·克林特(Fernando Montiel Klint)在过去三年中创作的摄影项目“反乌托邦”(Dystopia),也让人联想到“美丽新世界”式的魅惑。从视觉上看,克林特创造的未来景象十分迷人,粉红色的沙丘躺在粉蓝色的天空下,人们穿着炫彩的服饰,一切都如实验室般整洁,但正如克林特自己对他想象中未来的描述,“甜蜜而有毒”——粉红色可能是由于化学污染,而人甚至可能不再是真人,他用迷人的视觉语言描述悲观的未来,“这象征不确定的未来中我们将会遇到的矛盾”,克林特这样说道,创造这样一种矛盾的未来,也是源自摄影师自己对当下的焦虑。几年前,他发现自己变得非常依赖科技和网络,甚至五岁的女儿也会花很长时间对着屏幕。与许多人一样,他也怀疑这种现象会将我们引向何方,“一个反思被直接上网搜索答案代替的世界,一个人际交往转为线上的世界,由此发展下去,我们将在联不上网络的时候完全迷失,我们将无法识别没有信号的世界”,克林特这样说。

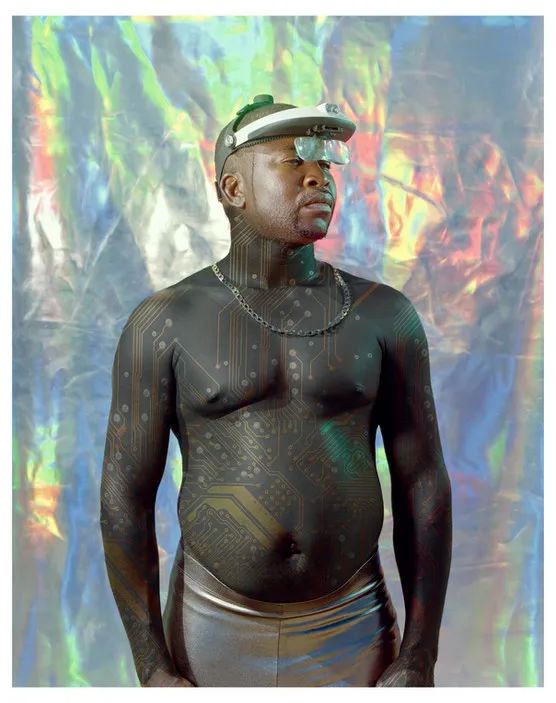

当然,对当下网络时代各种怪象的观察许多人都有,他们也会一闪而过地产生怀疑,但克林特却沉迷于这个问题——或许听起来颇为讽刺的是,他由此坠入了网络搜索引擎的“兔子洞”,从伊隆·马斯克(Elon Musk)到“火星一号”(Mars One)的虚假承诺,再到后人类理论。克林特读到了关于尼尔·哈比森(Neil Harbisson)的新闻,这是世界上首位“半机械人”(cyborg),先天色盲的他选择将特殊组件植入脑中,这一“机械眼”能将颜色转换成声音,为他带来独特的色彩体验,这一机械眼的体外部分呈现为从头顶垂到额前的一根金属探测器;克林特也了解到由香港一家公司开发的机器人索菲亚(Sophia),网络图片中,这位机器人有着绿色的双眸,皮肤散发着柔和的光泽,头上和肩部露出的透明塑料和金属则宣告了她非人类的身份,2017年,沙特阿拉伯予以她该国公民的身份。除此之外,克林特还在网络上看了许多不辨真伪的生物黑客视频,其中民间发明家自己将芯片植入身体。

在将这些网络上的资讯转换成摄影项目时,克林特并没有直接去记录这些已知现象,而是选择从荒芜中想象未来。他花了超过20个月的时间驾车穿越中南美洲的沙漠,将食物、气罐和摄影器材装在租来的房车中,从美国、墨西哥到南美洲沿海,避开那些带有强烈时代印记的前殖民地城市,进入荒无人烟的土地,在他看来,沙漠地貌的亘古不变是搭建未来最好的舞台——比如秘鲁的沙漠绿洲瓦卡奇纳(Huacachina)、阿根廷的拉里奥哈(La Rioja)和智利的阿塔卡马沙漠(Atacama)——在无人之境,他会停下来拍各种东西,黑色的秃鹫、太阳能板、老旧的加油站,等等,但克林特不会直接展示这些照片,在回到家之后,他在电脑上对图像进一步加工,经过一些调色,这些成了“会飞的监控机器人”、“全景式监视摄像机”以及“戒备森严的人类信息数据库”。“我不想仅仅去呈现我们所知道的事物,”克林特这样解释自己的创作,“我更感兴趣的是去改变眼前见到的东西,将它转变成能够表达观点的照片。”

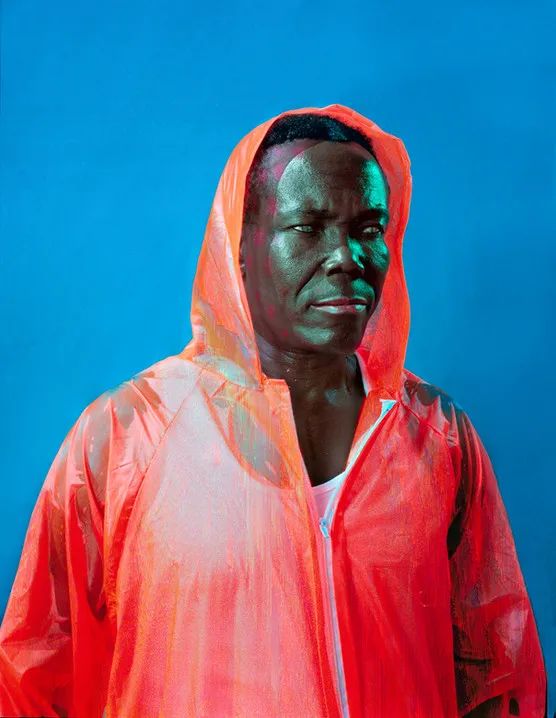

一个未来的社会终究还是有“人”——无论是仿生的还是半机械。“反乌托邦”项目中的肖像都源于克林特与路上遇到的不同社区的人的合作,他在墨西哥北部边境城市蒂华纳(Tijuana)和墨西加利(Mexicali)遇见一个移民社区,他们是来自海地的移民,因无法进入美国而滞留墨西哥的城市,他们说法语、西班牙语和一些英语,融入了当地社区。克林特发现,他们对于未来的想象更为乐观,认为有可能出现一片每个人都能获得个人成长的新土地,融合不同的国籍,形成新的传统。但克林特本人的想象显然更为悲观,而且那并不是遥不可及的未来,就是几十年后的世界。

要透过镜头前的当下去呈现想象中的将来,克林特也从不少经典的赛博朋克影视作品中吸取灵感,比如两部《银翼杀手》(Blade Runner)以及大友克洋(Katsuhiro Otomo)的《阿基拉》(Akira)等,但他的作品中并没有充满末日感的暗黑都市,而是一个明亮、洁净的世界,生活看起来极其轻松且高效,在令人印象最为深刻的一幅照片中,一位女性置身于浅蓝色的背景前,炫彩的服装与炫彩的桌面相得益彰,我们看不出她的年龄,虽然盘着一头银发,脸上却没有一根皱纹,有着桃红色指甲的手握着筷子,夹起一枚药片,而面前的盘子里还分颜色放着好几组药片。她用灰蓝色的眼睛直视镜头,似乎在问,这是我们想要的未来吗?

对于这样的问题,或许不是每个人都会斩钉截铁地回答“不是”,克林特地“反乌托邦”最发人深省的启示恰恰在于,他呈现的未来充满诱惑力,甚至完全有可能被当作真正的乌托邦,一个理想中的完美世界。90年前,赫胥黎在《美丽新世界》中提出了一个颇具哲学意味的问题:一切物质欲望都满足之后,人是否就幸福了?相隔近一个世纪,克林特用照片再次发问。我们似乎离那个美丽新世界越来越近,此刻或许是时候重温赫胥黎在他的寓言前引用的俄罗斯哲学家尼古拉·别尔嘉耶夫(Nikolai Berdyaev)的话——「看来乌托邦要比我们过去所想象的更容易实现。事实上我们发现自己面对着一个更痛苦的问题:怎样去避免它终于实现……乌托邦是会实现的,生活正向乌托邦前进。一个新的世纪也许可能开始,那时知识分子和有教养的阶层会梦想着以种种方式逃避乌托邦,返回非乌托邦的社会——那儿并不那么“完美”,却更自由。」

关于创作者

费尔南多的作品指向超现代性状态,一种充满矛盾、充满向后人类过渡的反思的状态。科技引发的新行为模式会是什么样的?当生活在数字化产生的变化中时,我们面对的新范式带来了多屏幕,行为定义通信平台。我们停止认识自己并开始有机地了解他人。

他曾在la Escuela Activa de Fotografía和Centro de la Imagen学习摄影。作品被中国广东美术馆、匈牙利的Kenyérgyár Siofok 320、美国的SD MOPA摄影艺术博物馆、智利的当代艺术博物馆;法国的欧洲摄影之家;西班牙的Nave Ka;智利的国家美术馆和康塞普西翁市立美术馆、美国德克萨斯州立大学的Wittliff收藏馆、墨西哥的Televisa、法国的阿尔勒国际摄影节等收藏。最近,他的《Obtained》与《Dystopia》项目一并入选2021年瑞士Verzasca摄影节,2020年雅典摄影节。其个展《Dystopia》于2019年在乌拉圭Centre Fotográfico de Montevide,智利圣地亚哥的Flach Galerí等地举办。此外,他还曾在国际范围内举办个展,如法国阿尔勒摄影节、美国的圣安东尼奥艺术博物馆,以及新西兰、澳大利亚、西班牙、乌克兰、阿根廷、哥伦比亚和墨西哥等国家。他还曾参加印度、韩国、德国、新加坡、英国、意大利、中国、阿根廷、智利、西班牙等国的群展。

艺术家网站:www.fernandomontielklint.com

原标题:《反乌托邦》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司