- +1

李凯航评《鹤见俊辅传》︱“异端”的挑战

《鹤见俊辅传》,[日]黑川创著,夏川译,广西师范大学出版社2021年7月出版,592页,88.00元

1942年夏天,满载日本侨民的“格里普斯霍尔姆号”游船在太平洋上摇摇晃晃。游船客舱分为六个等级,级别最高的是包括驻美大使在内的日本帝国要员,而最底层则住了很多留学生。他们之所以会同船归国,是因为太平洋战争爆发后,美日成为敌国,但按照日内瓦公约,双方仍可以通过中立国家交换侨民。于是,“格里普斯霍尔姆号”经由南美洲,驶向了东非城市洛伦索马贵斯(葡萄牙殖民地)。在那里,也有从日本出发的美国侨民等着被交换。

在最底层的那个船舱内,有一个戴着眼镜、身材瘦小、面有鼠相的年轻人鹤见俊辅。他刚刚拿到哈佛大学哲学系的本科学位,在船上迎来了二十岁生日。他姐姐鹤见和子也在船上。因为战乱,她不得不终止在哥伦比亚大学的博士课程回国。姐弟二人此时陷于未知的命运之中。

左:后藤新平;右:鹤见祐辅家庭照

鹤见姐弟二人出生于一个官僚世家。弟弟俊辅出生的1922年(大正十一年),其外祖父后藤新平正担任拓殖大学校长(历任台湾总督府民政官、满铁总裁、递信大臣、内务大臣、外务大臣、东京市第七任市长,享有爵位正二位勋一等伯爵),其父亲鹤见祐辅正作为铁道省运输局总务科科长(历任众议会议员、内阁政务次官、厚生大臣,享有勋一等瑞宝章),在广东拜会刚刚建立政权的孙中山。“俊辅”的名字源自后藤新平任职满铁总裁期间的密友——朝鲜总督伊藤博文。据说伊藤的乳名是“俊辅”。对后藤而言,这个名字不仅寄托了对老友的哀思,也是对家族后代的希望。讽刺的是,俊辅长大以后,不仅没能像长辈所期待的那样,成为内阁总理大臣式的人物,反而站在政治家与官僚的对立面,成了一个以自由主义与民主主义而闻名遐迩的知识分子。

日文原著封面

在新著《鹤见俊辅传》(以下引用仅标注页数)中,作者黑川创揭示了鹤见俊辅人生中奇妙的转变。事实上,作者与传主渊源颇深。早在越战期间,黑川的父亲和俊辅就是反战的“战友”。自那时起,黑川就已经知道了俊辅。后来,两人分别在著名的基督教教会大学同志社(Doshisha University)求学和执教。黑川毕业后,开始为俊辅创刊的《思想的科学》担任评论与编辑工作。或许是感到眼前这个人日后肯定会在日本思想史上光芒四射,黑川很早就有为俊辅立传的想法。在这几十年的接触过程中,黑川一直有意识地搜集俊辅的素材。只有这样,我们才能在书中看到俊辅十五岁的艳遇、床头柜上摆了什么照片、爱吃些什么之类生动细节。更难能可贵的是,尽管两人亲密无间,但黑川在书中始终与俊辅保持距离,几乎没有夸耀俊辅的任何功劳,只是如纪录片一般尽可能地还原细节。此书获得2019年以非虚构类作品闻名的大佛次郎奖,可谓实至名归。

正如很多学者指出的一样,战后思想与“战争体验”是不可分割的(福間良明:『「戦争体験」の戦後史 : 世代・教養・イデオロギー』、中央公論新社、2009年)。鹤见俊辅在美国期间,大体上过着一种自由散漫的生活。在哈佛,他享受了当时最好的教育资源。他的老师是《西方哲学史》的作者伯特兰・罗素、战后的驻日大使埃德温・赖肖尔(Edwin O. Reischauer)以及夏目漱石的俄国学生、精通六门外语的谢尔盖・叶理绥(Serge Elisséeff)等。他的阅读内容也非常庞杂。虽然为生活所迫,他也需要去图书馆打杂赚钱,但总的来说,他在美国的学生生活还是无忧无虑的。

罗素、赖肖尔与叶理绥

然而,这样的日子随着战争爆发而结束了。不用等到返回日本本土,在洛伦索-马贵斯登上日本的船时,鹤见俊辅就立刻感觉到了气氛的转变。侨民们被要求每天遥拜皇宫、合唱《君之代》、奉读天皇敕语等等。船到横滨港后,侨民们立刻被宪兵轮番审查。看到此情此景,鹤见俊辅不禁感叹道:“日本社会比美国的监狱还可怕。”事实上,在太平洋战争爆发后不久,他就被关进了美国监狱。那时他最担心的是如何完成优等毕业生论文。哈佛大学随即以学术自由为名,要求监狱方给予他写作条件。最后,他在“马桶上完成了论文”,在监狱中通过了答辩。

回到日本以后,鹤见俊辅做的第一件事,是去接受征兵体检。虽然他患有肺结核,肺部留有明显的阴影,但仍然被定为“二等乙种”,合格,随即被编入海军,派往南洋。他接到的任务是监听同盟国的短波电台,将其中宣布的战果及受损、粮食情况、士兵的士气状态等材料,做成每日“报纸”,供战地司令官参考。这是因为,如果仅仅依靠日本大本营的信息源,就会偏向于相信不合理地夸张已方战果的消息,无法帮助制定基于现实的作战计划。除此以外,一些包括慰安妇在内的杂七杂八的事情也需要他去处理,比如,他曾接到“去买个避孕套”的命令。战争的荒诞,由此可见一斑。

鹤见俊辅在爪哇当海军翻译

对这场莫名其妙的战争,鹤见俊辅始终非常冷漠。他并没有同时代的竹内好听闻太平洋战争爆发后的那份“感动”。竹内们因为对侵华战争抱有负罪感,企图通过与美国开战解决自己的道德焦虑(子安宣邦,《何谓“现代的超克”》,董炳月译,生活读书知新三联书店,2018年,93-108页)。但鹤见俊辅只是认为,“我自己心里是无政府主义者,所以这种帝国主义战争中我哪个国家都不支持”。听到自己的父亲赞美珍珠港偷袭是“神风吹起了”的时候,他简直难以置信——他从一开始就不觉得日本有胜利的可能。他在战场笔记中写道:“此战结束之时,那个时候,我对美国的战争就开始了。他们的race-snobbishness, self-satisfiedness, materialism & capitalism, spiritual uniformitarianism,disregard of other cultures [种族自负、自我满足、物质主义和资本主义、精神同质化、无视其他文化]。”换言之,他并不关心这种身临其境的现实战争,他选择的战场是文化。就这个意义而言,他属于道尔(John W. Dower)所谓的“拥抱战败”之人(《拥抱战败 : 第二次世界大战后的日本》,胡博译,三联书店,2008年)。

1944年初夏,鹤见俊辅因为胸壁结核恶化,在雅加达完成手术后,于年底送回日本疗养。就在他静养期间,日本的局势越来越危急。不久,他躺在热海的病床上迎来了战败。虽然他逃脱了日军的征兵,却未能逃脱美军的“征兵”。美军占领日本后,发现他是哈佛大学的毕业生,立刻要求他为美军从事翻译工作。虽不情愿,但是他也从这份工作中得到了当时属于管制物品的纸张,办起了梦寐以求的杂志《思想的科学》。

1951年,鹤见俊辅在京都

《思想的科学》编辑部最开始有七个人:鹤见俊輔、鹤见和子、武谷三男、武田清子、都留重人、丸山真男、渡边慧。武谷三男战时在理化学研究所从事原子弹研究,但被怀疑有反战思想,两度遭到逮捕。丸山真男在一高读书时,因前去听唯物论研究会举办的长谷川如是闲的演讲而被抓捕、羁押,从此一直受到特高警察监视,亲历过广岛核爆炸。除了物理学家渡边慧以外,鹤见姐弟两人是与武田清子、都留重人乘侨民交换船一起回国的。大家一起商量,很快将创刊号的关注点放在“语言”这一问题上。这是因为,战后的日本人不仅仅身处现实的废墟之上,同时,由于战时的谎言铺天盖地,人与人之间的不信任也使得日本成为一片“道德的焦土”(《“民主”与“爱国”:战后日本的民族主义与公共性・上》小熊英二,黄大慧等译,社会科学文献出版社,20-54页)。鹤见俊辅自己在军队时就亲眼见过长官如何不相信东京大本营的战报。

此外,对他而言,父亲鹤见祐辅在战争前后的表现也是一个很好的观察对象。他父亲以前在东京帝国大学念书时就是辩论部的选手,此后又经历政党选举成为议员,在1932年还专门拜访过纳粹宣传部长戈培尔(但求见希特勒未果),可以说对政治宣传颇有心得。战后,他也信心满满地去参加美国主持的民主选举,就在这之后,被解除了公职。这一现象,让鹤见俊辅不得不对作为“宣传”手段的“大众传播”(mass communication)产生怀疑:

现代化的大众传播的媒介是收音机、电视机、电影这些东西,但它们在20世纪才开始在世界所有地区被应用,而这将给20世纪后半期的人的思想带来特别巨大的影响。我觉得20世纪的大众传播有两个面向:同时向无数的人传达同一思想的面向,以及综合使用声音、画面、文字等传播信息的面向。……迄今为止,我们的思维生活都是依靠文字的。但是,这种熟练使用文字的能力被电影、电视消灭。于是,每个人自己彻底思考这件事将变得非常困难。那样的话,我想20世纪的特征,应该有作为大众自发性思考阻力的大众传播的登场吧。

鹤见俊辅对大众传播究竟是促进了信息的自由沟通还是阻碍了思想的交流抱有疑问,这使得他的学问出发点不同于丸山真男所关注的精英思想史领域(竹内洋:『丸山眞男の時代 : 大学・知識人・ジャーナリズム』、中央公論新社、2005年, pp.301-302),而是非常庶民化的。例如。他花了很大的力气去研究属于大众文化范畴的漫画、相声、通俗小说等等,对“日常”充满好奇心(《战后日本大众文化史,1945-1980》,四川教育出版社,2016年)。加藤周一就此评论道,“他(引者注:鹤见俊辅)文章的独特经常表现在日常用语和思想语言的紧张关系上,触及日常会话的发展道路,展开缜密的思考。用日语写抒情散文并不是太困难的事,但是要创作用日语思考的文体,则并不是对谁都是容易的。显然,鹤见的文章是对现代日语散文的一大贡献。”(《日本文学史序说·下》,叶渭渠、唐月梅译,外语教学与研究出版社,2011年,486页)

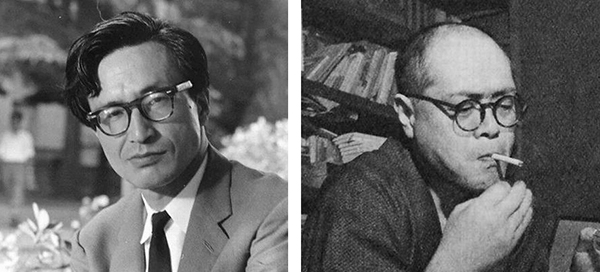

丸山真男与竹内好

1954年,鹤见俊辅主持了非常有名的“转向研究”。他想看看:“在自己年少时以自由主义者、和平主义者、社会主义者而知名的大部分人,战争期间都在主张国体之尊、否定欧美文化。接下来,在要来临的战败之后,这些人会怎么变化呢?”而事实是,“日本的军人、军队文职人员,特别是在中国,无缘由地抢夺、欺骗强奸、杀人、行暴”,“做这些事情的日本人,现在都一个个回到家,变成家里的慈父,过着与往日相同的生活”。(245-246页,263页)

他对“转向”问题的关注,并非要去指责这些人,让他们难堪,而是觉得,“如果我们将1931年至1945年日本所发生的转向现象,一律都以‘背叛’的恶名统称的话,我们就会丧失从谬误中发掘真理的机会。我认为研究‘转向’的价值在于,错误中包含的真实部分,比真实中包含的真实对我们更为重要;当然,前提是真实中真的存有真实的话。如果我们能对错误中包含的真实,更用心地加以深入定义,我们就能具备通过错误探寻真理的方向感”(鹤见俊辅,《战争时期日本精神史,1931-1945》,邱振瑞译,北京日报出版社,2019年,18-19页)。

换言之,有过战争经历的他明白,具体历史环境中个人处境有多么微妙。在战争期间,他就不停地追问自己,如果被命令去杀人该怎么办?因为病弱,且很快撤离前线,他在现实中幸免于这样残酷的选择,但这个问题折磨了他一生。

1960年,规模巨大的安保斗争运动爆发。这一方面是因为战争结束才不过十五年,当年在对美开战的诏书上签过字的岸信介就要强行通过协议,引发了民众的极度反感,另一方面也是因为,电视的普及加深了整个日本的共同命运感(鹤见俊辅,《战争留下了什么:战后一代的鹤见俊辅访谈》,邱静译,北京大学出版社,2015年,187-192页)。当时,竹内好曾代表文化人团体面见岸信介,但仍然无济于事。事后,他以“无法在不负责任的内阁中当公务员”为由,辞去东京都立大学教职。

鹤见俊辅追随竹内好的步伐,不仅辞去了大学的教职,还加入了游行的运动。他批判道:“如果考虑到这些自民党议员正是在过去十五年间强行推动日本向中国及美国发动战争的当事人,就会觉得他们今天做的事情极其自然,为了过去骂作鬼畜美英的国家,现在全力在肉体上打杀同胞,要给前者送去礼物,真是历史的讽刺。”鉴于已经发生警察杀害东京大学女学生桦美智子的事情,他甚至也考虑过自己的生死问题,“从我自己的情感上来说,那个时候决定在那里死去也挺好的。没有感觉到害怕。在之前的战争中非常害怕。我受不了为了那种讨厌的、自己不相信的战争目的而死,所以非常害怕。但是在安保的时候,比起那场战争,它更符合自己的目的,因此死了也可以”。

“反安保”斗争中,鹤见俊辅被警察带走。

最终,岸信介在强行通过安保条约后,以内阁总理之身辞职,结束了此事。接任的总理大臣池田勇人为了安抚国民情绪,制定了著名的“国民收入倍增计划”,日本进入经济高速增长期。但是,安保条约的负面影响并没结束。因为它规定了双方在战争状态下相互支持的义务,因此越南战争爆发后,日本就成了美军的后勤基地。这场战争在美国和日本社会都不得人心,因此双方都爆发了抗议示威活动。此时期,鹤见俊辅离开了东京,成为京都同志社大学新闻学院的教授。他在那里组织了“越平联”(给越南和平!公民・文化团体联合),除了去美国领事馆示威抗议以外,还积极展开营救美国、韩国、日本逃兵的行动。作者黑川创的父亲北泽恒彦此时是“越平联”事务局局长。“越平联”一共坚持了八年,他后来回想道:“在日本能进行这样的运动,我很吃惊。就觉得,我评价那么低的日本人居然能做到这样的事情。我觉得做了真好。不过真的很累。”(《访谈》,265页)

进入1970年代后,日本人对战争的记忆逐渐淡化。“经济大国”逐步取代“战败国”,成为战后一代日本人新的自我认识。或许是出于某种担忧,鹤见俊辅开始写作《战争时期日本精神史》,回顾了战争时期的灾难与恐怖。他回忆道,由于最开始“满洲事变”“上海事变”“支那事变”及“大东亚战争”的消息是零零散散传过来的,因此日本社会主观上容易认为这些都是个别的战斗行为,战败后才逐渐认识到,这些战争事实上是互相联系的。这种分割战争时段的做法,正是统治者麻痹人民的手段(《精神史》,114页)。战后,鹤见俊辅首先使用了“十五年战争”这一说法,将两场战争合二为一,揭示出日本对外侵略扩张过程中的整体性(江口圭一,《日本十五年侵略战争史》,杨栋梁译,江苏人民出版社,2016年,第1-3页)。他之所以执着于安保斗争,就是因为强烈意识到,只要岸信介开了这个口子,官僚权力往后将无止境地自我扩张。

本文部分参考资料

另一方面,对贫弱的日本和强大的美国开战,不论是在当时还是现在,他都觉得不可思议:“我曾得到当时最年轻的参谋军官,陆军的林三郎与海军的高桥甫亲口证实,当我问及日本对英、美开战是否有胜算时,他们当时都提不出肯定的答案。尽管从参谋部官员仅得到这种消极的预测,太平洋战争还是爆发了。其宣称的理由是石油存量不久即将告罄,倘若再延缓开战的时间,对日本将更为不利。而隐藏在这判断背后的理由是,已经持续十年为总体战所做的努力,不能因为政府机构受到打击而停顿下来。”(《精神史》,42页)

丸山真男曾经对东京审判的调查报告做过仔细分析,发现日本领导者的无知不仅让日本民众感觉惊讶,甚至在盟国检察官看来也是不可思议的:“对美宣战不是根据对世界形势、生产力状况以及其他国内条件的细致分析与考虑得出的结论,相反毋宁说是由那些连慕尼黑协定与集中营都不知道、对国际知识惊人缺乏的实权人物们在极不一致的心境下决定实行的。”“他们不能依据明确的目的意识来控制手段,作为手段的武力行使就一点点糊里糊涂地扩大开来,直到把自身也目的化。”以至于当这些当权者作为战犯被送到审判庭上时,都觉得战争莫名其妙地打了起来,自己没有任何责任。(丸山真男,《现代政治的思想与行动》,陈力卫译,商务印书馆,83-125页)

晚年的鹤见俊辅

晚年的鹤见俊辅积极地参与了许多政治活动,其中最重要的就是“九条会”。冷战结束后,日本右翼势力抬头,对宪法修正的呼声也越来越高。随着经历过战争的那一代日本人越来越少,对战争的惨痛记忆逐渐淡化。年轻人被狭隘的民族主义吸引,以鹤见俊辅为代表的众多有识之士——包括大江健三郎、加藤周一、梅原猛等——都觉得有必要采取措施保护和平宪法,阻止右翼领导人修改宪法第九条,即放弃战争作为国家权利的条款。在鹤见俊辅看来,战争与民族主义的谎言总是紧密关联的,“领导者对日本与假想敌国在军力和经济力上的差距,一直提供给国民相反的资讯,导致自己也因此陷入自我欺骗的境地。对国家的领导者而言,要从对国民的持续欺骗中,保持自我的清醒,是非常困难的”(《精神史》,42-43页)。这无疑是他留给战后日本人最好的箴言。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司