- +1

钢铁丛林中的游击运动如何兴起,又为何式微

近来,拉丁美洲发生了两件全世界关注的大事:第一,盘踞在哥委边界安第斯山脉中的“哥伦比亚革命武装力量——人民军”(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo)宣布与哥伦比亚政府签订永久停火协议,哥伦比亚境内长达半个世纪的武装冲突终于告一段落;第二,游击队员出身、素有“铁娘子”之称的巴西总统罗塞夫在参众两院的弹劾投票中被罢免。两件事情看似毫不相关,却共同指向了二十世纪六七十年代拉美那段武装革命岁月——哥伦比亚人民军自1964年起就卷入了与政府的武装冲突之中;而罗塞夫曾是一名信奉马克思主义的游击队员,1970年因反对政府而坐了三年大牢。

那一代的拉美左派武装革命分子,基本都是在卡斯特罗、切·格瓦拉、托洛茨基、毛泽东的影响下逐步成长起来的。在他们心中,完全的公平与正义是人类社会所追求的终极目标,而在他们眼里,现实的拉美在“体制性暴力”的压迫下,只剩下武装革命这一条唯一的出路。一时之间,《游击战》、《论持久战》、《革命中的革命》成了这批人手中的圣经,哈瓦那、莫斯科、北京、河内则成了他们心中的精神圣地。他们希望有一天,自己能如同卡斯特罗那样,成功地在拉丁美洲各国建立起完全摆脱美国操纵、独立自主的左派政权,抑或是不成功便成仁,效仿格瓦拉为了革命理想而血洒疆场。

当然,除了对革命前辈理论与精神遗产方面的继承之外,一波主要兴起于六十年代末七十年代初南锥体各国的游击热潮也做出了不少异于前辈的调整与改变,在此基础上,拉美的游击战争延续了下去,几乎贯穿了整个七十年代。

钢铁丛林中的游击战是如何兴起的

首先,这批人与革命前辈不同,不再过分地纠结于发动革命的自然地理环境,而是将目光更多地放在“人”这一因素之上。具体说来,如果按照卡斯特罗等的经验,游击战发起的最佳地点当然是在广阔的乡村或者崇山峻岭之中,因为山岭与乡村广阔的纵深和复杂的地形能够充分发挥游击战的机动性与隐蔽性,而这正是游击战的精髓。然而在当时的南锥体国家中,人口集中于各大城市、乡村山林地广人稀,“乡村游击战”或是“丛林游击战”模式根本无法执行下去。早在1966年“拉丁美洲团结组织”(Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS)分析拉美各国情势时就说道:“在智利或者乌拉圭这种地方谈论游击战,就像拒绝在哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁和玻利维亚开展游击战一样,是一件荒谬的事情。”

也正是基于这样的分析,格瓦拉来到了玻利维亚,开始在丛林中打起了游击。不仅如此,在那段时期,智利、阿根廷与乌拉圭的一批左派分子也追随着他的脚步,来到了玻利维亚的丛林中。 然而1967年格瓦拉的战死与其麾下玻利维亚“民族解放军”(Ejercito de Liberacion Nacional, ELN)的溃败使大家对游击战有关地理论述的态度有了一定的变化。

阿根廷革命家乔·巴克斯特(John Baxter)在之后的一次左派集会中便说道:

“战争从来不仅仅是一个简单的地理问题。哪里有做好斗争准备的民众,哪里就能发动战争。我们不会去潘帕斯大草原搞游击战,不是因为那里太过平坦,而是因为那里没有足够的民众。如果那里有数量可观的居民,我们早就在那里展开行动了。”

无独有偶,乌拉圭游击队“图帕马罗”运动的领导人吉列(Guillen)也说道:“由钢筋水泥构建起来的丛林比那些由树木组成的丛林要安全多了,同时,城市中所有的运输系统也是乡村地区所无法比拟的。”

正是在这种结合了当时南锥体各国具体情势游击理念的指引下,七十年代这批新涌现的游击队员主要活动于人口众多、商业繁华的大都市中。其中比较典型的代表包括格瓦拉牺牲之后重组的玻利维亚“民族解放军”(Ejercito de Liberacion Nacional, ELN)、智利的“左派革命运动”(Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR)、阿根廷的“人民革命军”(Ejercito Revolucionario del Pueblo, ERP)以及乌拉圭的“国民解放运动——图帕马罗”(Movimiento de Liberacion Nacional- Tupamaros, MLNT)。由于没有属于自己的“根据地”,这些散居在城市房屋、公寓中的游击队员便只得时不时地通过非常规的方式来获取支持自己行动的资金。在这些行动中,就包括之后一再被人诟病的抢劫与绑架。虽然这些行动基本上都是针对政府部门或是外资企业高层,但行动中对平民或是政府员工的误伤却也是难以避免的,也正是因为这一原因,在社会中一部分人将其视为“英雄”的同时,政府、媒体与部分中上层人士经常将他们斥为“恐怖分子”。

“冷战”不冷:游击队联盟的兴起

由乡村山林到城市的转变之外,这批兴起于南锥体各国的游击队也逐步意识到相互交流、相互合作的重要性,并开始构建遍布南锥体各国的游击队联盟。虽然早在1966年,作为拉美革命中心的古巴就曾经建立过“拉丁美洲团结组织”(OLAS),然而这一组织实际上的主要话事人是古巴以及其背后的苏联政府。该组织希望通过协助有可能发动革命的国家建立游击队来扩大古巴和左派在拉美的影响力与控制力,因此也可以被视为古巴“输出革命”事业的一部分。之后,格瓦拉南下玻利维亚,一手组建了玻利维亚“民族解放军”,乌拉圭、智利、阿根廷等国的部分游击战士也慕名而来。可以说,这些外籍成员的加入奠定了之后南锥体游击队相互交流的基础。1967年格瓦拉牺牲后,“民族解放军”原有的外籍成员中有很大一部分回到了自己的国家,并运用在玻利维亚的斗争经验,在南锥体各国建立整合游击队。这些新出现的游击队拥有比较大的自主性,基本不再受到哈瓦那或莫斯科的影响。当然,这一事态的变化也与古巴七十年代的战略收缩与冷战中美苏进入相持阶段有关。

然而,在当时的南锥体,“冷战”并没有丝毫冷却下来的迹象。阿根廷“人民革命军”的领导人桑杜秋(Santucho)期望通过这种游击队之间的联盟,遥相呼应地在南锥体各国同时制造多个“革命焦点”,并通过相互支持、相互保障的联合行动给各国政府带来更大的杀伤力、引起社会动荡并最终达成全民革命的目标。从1968年开始,上述的几只游击队之间就开始有了情报交换、人员往来以及财政支持等方面的相互合作。1972年11月,这些游击队的领导人更是齐聚智利圣地亚哥,打算将之前的相互合作与支持常规化与制度化,“革命协作委员会”(Junta de Coordinación Revolucionaria, JCR)由此诞生。在随后发表的联合宣言中,这些领导人表明了他们建立这样一个联合组织的目的,那就是:“将那些革命的先锋团结起来,以便更加坚定地走武装革命对抗帝国主义的道路,并在拉美各国最终达成社会主义。”

如果我们结合七十年代初拉美传统左派意欲通过和平选举来获取权力的意图以及智利阿连德最终成功当选总统的事实,就不难明白这一宣扬针对的对象以及用意了。随着阿连德上台之后智利政局的恶化,在拉美左派内部,“和平选举派”与“武装革命派”由来已久的分歧也在进一步地加深。

1973年9月皮诺切特的政变以及阿连德的殉职,宣告了和平选举之路的失败,同时也更加坚定了这批游击队员武装革命的决心。凭借之前绑架行动所获得的巨额赎金,“革命协作委员会”在安第斯山脉中建立起了兵工厂,开始生产弹药、手榴弹、迫击炮甚至火箭炮,并花重金购买了小型飞机和卡车,负责将生产的武器秘密运送到南锥体各国游击队的手中。1975年,这一兵工厂成功地造出了第一挺自产重机枪,并起名为“JCR一号”(JCR Uno)。在武器后勤得到了有力的保障之后,阿根廷的、智利的“左派革命运动”与乌拉圭的“国民解放运动——图帕马罗”开始在各自境内开展武装活动。布宜诺斯艾利斯、罗萨里奥、科尔多瓦、圣地亚哥与蒙德维的亚都成了他们行动的场所,“人民革命军”中的一部分人在桑杜秋的带领下,还在阿根廷的土库曼省暂时建立起了一小块的根据地。不仅如此,从1974年前,这些不同组织中的成员便经常跨越国境,与友军一起策划并实施各个游击任务了,比如,1973年阿根廷游击队领导人和纳尔多·阿尔特(Gerardo Alter)在乌拉圭弗罗里达地区的牺牲、1974年Tupamaro战士休果(Hugo)在土库曼的事迹以及巴克斯特参与阿根廷绑架菲亚特高管的事件等。

第二波游击战:超越左派的武装革命

上世纪六七十年代,武装革命的概念已不仅仅局限于左派联合的游击队中,而是蔓延到了整个社会之中。甚至在原本最为保守的拉美天主教会里,都能闻到一股“革命骚动”的气息。

实际上从五十年代开始,拉美天主教会中的传教士便在对中下层民众的传教过程中遇到了很多亟需解决的现实问题,并产生了一些全新的观念。在诸多现实问题中,贫穷以及社会不公首当其中。著名的阿根廷神父卡洛斯·穆希卡(Carlos Mujica)曾对朋友叙述过自己在一个贫民区的见闻:

“那天刚下过雨,贫民区的泥巴路十分泥泞。我走到一户棚子前,一位怀抱幼儿、骨瘦如柴的母亲看着我问道:‘我的孩子都要饿死了,上帝为什么视而不见?’”

现实与义理之间的矛盾与张力使得很多传教士不仅无法回答上述问题,还开始使传教士中的一部分成员开始思考能够解决这些问题的思路与方法。

1965年梵二会议的召开使得拉美教会有机会提出“优先拣选穷人”的口号,并得到了梵蒂冈的支持。不过在之后的具体行动中,一部分传教士开始感受到真正使得穷人陷入这种绝望境地的是那些“不公平的制度”,而要消除它们,仅仅靠“传教以及精神上的慰藉是根本无能为力的”。在这种两难的情况下,古巴革命和上述左派游击队的活动似乎让部分传教士和天主教徒看到了另一种可能:那就是用武装革命来回击“制度性的暴力”,并最终建立一个“《圣经》中所描绘的人间天堂”。

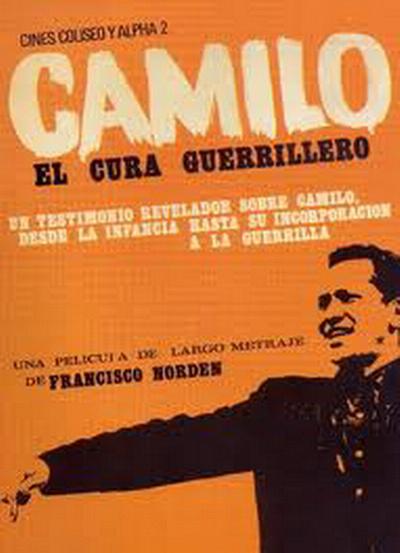

抱着这样的信念,哥伦比亚神父卡米洛·托雷斯(Camilo Torres)加入了游击队并最终战死沙场;阿根廷基督徒胡安·爱洛尼奥(Juan Elorrio)在布宜诺斯艾利斯创办《基督教与革命》(Cristianismo y Revolución)并宣扬武装起义;众多拉美神学家开始在著作中运用马克思主义、“依附理论”等左派话语来解释拉美的现状;智利由中下层传教士与教徒组建的“为了社会主义的基督徒”(Cristianos por el Socialismo)的团体组织运动也开始运行壮大起来。种种事例,一方面反映出当时革命理念对拉美天主教会的巨大影响,另一方面,天主教的加入也给拉美的革命运动带来了一股新鲜的气息,使得不少左派人士头脑中“宗教是人民的鸦片”这一宗教观所带来的对宗教的负面印象慢慢改变。在这样的背景下,左派人士与天主教下层之间的交流慢慢增多,双方开始了在社会运动(罢工、游行,游击战)等方面的合作,而这一系列合作则又为之后学理化、系统化“解放神学”的出现奠定了经验实践方面的基础。

正是在这三种变化的影响下,这波兴起于六七十年代的“第二波游击战”才避免了重蹈覆辙,存活了下来并贯穿了整个七十年代。随着1976年阿根廷民主政府的沦陷,整个南锥体国家都进入了军人当政的阶段。面对这一波具有全新特征的游击队,新上台的军事政府也加强了各国军队和情报机构之间交流和联合,并最终在智利皮诺切特的倡导下,建立了横跨各国的联合军事情报机构——秃鹰行动(Operacion Condor)。在各国军事政府的配合镇压下,上述的几支游击队逐渐在七十年代后期丧失了组织活动的能力,剩余的流亡分子一部分到了古巴,开始参与在中美洲地区的游击革命运动;另一部分则流散到欧洲,与之前的拉美传统左派政党汇合,试图在人权民主的旗帜下向军事政府施压,并期望通过此举使得自己的祖国重返昔日的民主轨道。

南锥体的游击队运动虽然逐渐式微,但这种不屈革命斗争的精神以及对建立一个更好社会的向往却留存了下来,并随着剩余成员的流动逐步地传播开来。上世纪八十年代的尼加拉瓜革命,“桑地诺阵线”中就有不少之前阿根廷与智利的游击队队员。而那些前往欧洲的游击分子,在南锥体各国逐步重返民主后,回到祖国,与传统的左派政党一起通过政治竞选的方式,继续着自己的斗争历程。也正是后者中的精英,在二十世纪初纷纷上台执政,共同促成了“拉美左转”的历史事实。

时至今日,不论是哥伦比亚游击队停火协议的签订还是拉美大部分政府的和平右转(包括罗塞夫的下台)似乎都在向世人宣告左派执政的告一段落,某种程度上也暗示了武装革命的终结。时代在进步,今日的拉美似乎不再需要通过兵戎相见来解决昔日同样的问题了。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司