- +1

艺术开卷 | 汉代的艺术纹样与意识形态的建立

战国至汉代的数百年,是中国绘画传统的“轴心时代”。其发生、发展、确立的过程,仍未被充分讲述。

近期,浙江大学教授缪哲所著的《从灵光殿到武梁祠——两汉之交帝国艺术的遗影》由生活·读书·新知三联书店出版。该书讲述了绘画传统在两汉之交确立的经过与制度机制。通过辨认、撷取山东平民墓葬画像中的“皇家因素”。本文为该书导言,澎湃新闻授权摘选刊发。

如50年前罗越观察的,作为制度化的文化传统,中国绘画源于战国,确立于汉代。从大的节奏说,这所体现的,乃是商周纹样传统向汉唐状物传统的革命性转折。如罗越所说:

这转折非自动而有。它是文化苦搏的成就。在这里,艺术家须与先前的成就做理性的、批判性对话,始可确立其自身。

这“苦搏”的成就,不仅是中国艺术史、也是中国认知史的革命性事件,在体现于艺术的同时,也体现于当时的社会、思想、文学与科技,故可谓中国文明史上最大的创新与转折之一。罗越对这转折的发露,虽过去半个世纪,但辨析其形式的转折之迹,揭示转折背后的社会、政治、与文化机制,如今仍是早期中国研究的基本问题。本书收录的文字,便是在后一方向上所做的初步尝试。

〔图 I〕殷墟漆器雕板印影,纵约12厘米,横约90厘米, 安阳侯家庄第1001号大墓出

一、纹样与状物

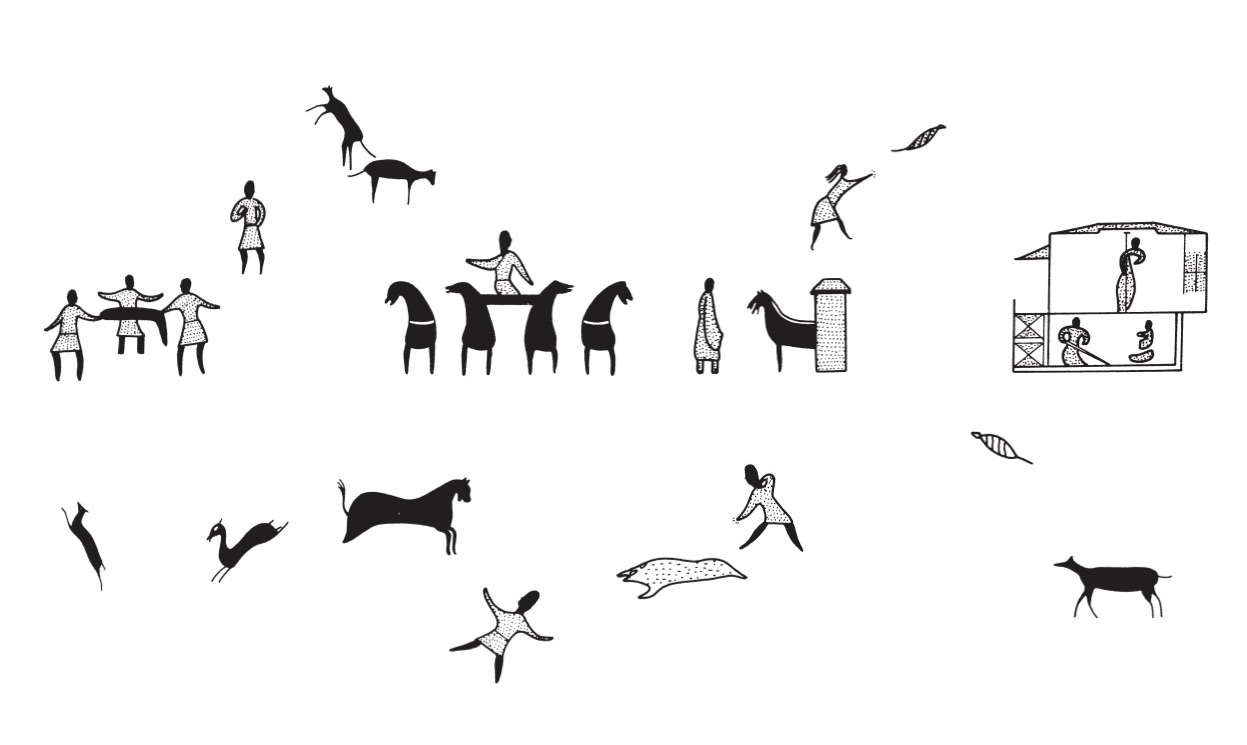

纹样是自成秩序的艺术。在艺术家心里,其施刻或施绘的面乃二维性平面;形式要素的组织,主要遵从对称、平衡、重复、呼应、连续、 中断等抽象的设计原则,不意图与现实相匹配〔图 I〕。状物绘画—— 或西方称的再现艺术(representational art)——则相反 :其施绘或施刻的面被想象为空间;除平面二维外,它又试图——或成功,或不成功——“虚拟”一深度之维 ;形式的要素与组织,亦旨在匹配现实, 如狩猎、采桑、乐舞等〔图 II.1-2〕。对未因社会分工而个人化(individualism) 的古代社会而言,由纹样向状物的转折,意义固远甚于现代西方艺术由写实向抽象的转折。盖后者所代表的,主要是艺术的内部事件, 前者则是一文明集体认知的转向,即力图使人造的秩序与经验的观察 相匹配。

(图 II.1)宴乐狩猎豆,战国早期,河北平山出土, 河北省文物研究所藏

(图 II.2)宴乐狩猎豆线描

但任何艺术传统的建立,都不仅是心理认知事件,或形式的自我演化,而必然通过与具体情境的协商展开。这种协商,又或强化、或弱化、或改变、或扭曲形式的内在动势。从考古遗物看,状物绘画在战国秦汉间的发展,似也体现了类似的模式。如纹样向状物的转折, 虽始于战国初,然迟至西汉中叶,或因社会情境的约束,状物与纹样始终是相纠结的,如杂合二者于一图〔图 III.1-3〕,或状物的纹样化 〔图 IV.1-2〕,或纹样的状物化〔图 V〕。关于后者,我们可借罗越的观察来描述 :

仔细观察,便知这图样其实是一条龙......但不同寻常的是, 它部分是生物,部分是纹样的 ;其形象虽含混,却仍有充满生命的外观......从本质上说,这是一个获得了生命的纹样。

(图 III.1)漆酒具盒,战国晚期, 湖北天星观2号楚墓出土, 湖北省博物馆藏

(图 III.2)漆酒具盒线描

(图 III.3)漆酒具盒纹样中插入的 状物形象

描述虽针对具体的龙纹,但解作对这一时期艺术性质的总归纳,亦无不可 :创作的动机,仍摇摆于纹样与状物之间。这一点,或又与当时艺术的功能相适切。盖战国艺术的赞助者,或列国的统治者,原无甚意识形态,惟以“力政”、陵越为追求;故除维持老的礼面外,艺术的主要功能,便是显示地位与财富,亦即包华石总结的 :

人造品(artifacts)从不是中性的。材料有贵贱,花费的劳动有多少, 所需的技巧、知识与匠意有高低。这便为社会价值的尺度,提供了物质的模板。通过风格的提炼,社会价值便投射于物质尺度了。

(图 IV.1)彩绘人物车马出行图圆奁,战国晚期,湖北包山2号墓出土, 湖北省博物馆藏

(图 IV.2)车马局部展开

即材料的珍稀、工艺的复杂与风格的繁复,乃是显示地位与财富——或资源控制能力——的重要手段。而这些,也恰是战国艺术的主要倾向。如仅就装饰图案而言,由于纹样不受“模仿必加的羁绊”,有“师心自运的自由”(罗越语),最易呈现工艺的复杂与风格的繁复,因此也最易成为“投射”地位与财富的物质尺度。状物绘画源于春秋战国之交,但终战国二百余年,始终未脱其纹样倾向,揆情度理,原因或在于其功能所加的摩擦。

(图V) 四龙纹镜,直径14.2厘米, 战国晚期, 上海博物馆藏

战国艺术以楚风格为主导。其摇摆于纹样与状物的倾向,并未随西汉的建立而亡,而转为汉初的艺术所继承。原因固是高祖与功臣皆楚人,好楚风, 但尤为重要的,或是朝廷尚无为、崇黄老。按黄老是统治术,与狭义的“意识形态”,性质原不尽同;而且按黄老的逻辑,艺术也只有消极的意义,即“奢靡多事”。这样汉初的艺术,便主要延续了楚艺术的惯性(从这一角度说,“汉 代的艺术”又不必与“汉代艺术”同义)。尽管如此,战国以来不断积蓄的状物“动势”(momentum),仍持续有发舒。如原抽象的纹样,便往往应其流动之势, 变形为不同的状物要素。如罗越《中国大画家》所观察的一例〔图 VI.1-2〕:

纹样与状物形象的奇异组合,也见于几件青铜管的嵌金银装饰。传统的“云纹”,在此担当了(人物活动)的风景背景。如东京艺大所藏青铜管的一节装饰,便刻画了一虎猎山中的场面。其中构成台地或山丘的线条,便抽绎于纹样,唯被重新改造,并赋予了新的功能。

(图 VI.1)错金车盖柄, 约西汉武帝时期, 河北定州三盘山出土

(图 VI.2)线描展开图

在之前的《中国艺术中的纹样之命运》一文中,罗越也谈到了此例 :

在呈现为悬崖与植被的曲线间,设有奔鹿、野兔、熊、孔雀与飞翔的鸟,有骑手作“安息射”状,方持弓瞄向马后袭来的虎。......动物是全新的,山坡则抽绎于战国的龙纹......这一迷人的设计,尽管目的、效 果仍是纯装饰的,但再现的程度,已稍稍超过了纹样之所许,——尽管还未远到“状物图画”的程度。 这一设计,可谓暴露了中国艺术在刻下(西汉初)的处境 :战国 的纹样传统,已来日无多也。

然则至西汉初中叶,或因形式的内在动量,由纹样向状物的转折, 已进入了其“破局点”。惟一欠缺的,乃是“合法性的东风”。

二、 意识形态

综合考古与文献记载,可知由纹样向状物的转折——或中国绘画传统的确立,乃是西汉中后叶始告完成的。这一新的传统, 是战国以来所积蓄的再现动量与此时期政治、社会需求相趋同的结果。盖武帝黜百家、尊儒术为 “官学”后,汉代始逐渐获得其意识形态。不同于汉初推尊的黄老, 意识形态并非隐秘的、为君主独占的统治术,而是一种贯穿性的“文化系统”(cultural system)。由于目的是塑造、整齐全体社会成员的价值, 意识形态的首要特征,便是内容的公共性,与阶层的贯穿性。这两个特点,又赖传播而得。这是古今中外一切意识形态的共有特征。传播的主要手段,则无外两种 :言说的,与物质—视觉的。故随着意识形态的建立,艺术便于武帝之后,渐获得了新的功能:意识形态塑造、呈现与推广的手段。

武帝启轫的意识形态,是一套庞大、复杂的语义结构。它的目的,乃是通过宇宙—历史框架的构建,呈现作为其中心的汉帝国。概略地说,这框架由众多要素所构成,不同的要素之间,则呈结构—功能主义的互文关联 (intertextuality)。结构的主体,是天与历史;二者一从本体论、一从现象学角度, 定义了作为其中心的汉家统治。结构的其他要素,又悉由中心延伸而来,如:1) 君主的宇宙与人间义务(“则天”与“稽古”);2)以君臣、父子、夫妇为核心的人伦关系 (“ 天 ” 与 “ 古 ” 定 义 的 社 会 规 范 ) ; 以 及 3 ) 帝国的中心与四方关系(天命权力的应用)。从构建的目的说,这体系在于提供一套抽象的 原则,以整齐价值,创造共识。但与任何权力—意识形态体系一样,它只有人格化,方可被看到 ;只有被象征,才可被热爱 ;只有被付诸视觉的想象, 始能被理解。而这一要求,又恰与这意识形态的基础,即五经阐释学的性质相趋同。盖五经虽曰“五”,各经也有不同的阐释流派,或汉称的“家法”, 阐释的策略,却大体如一。据经生自己的说法,这策略乃孔子所亲定,所谓:

我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也。

“空言”指抽象的原则,或经学称的“大义”,“行事”则指古之行为。然则据孔子自述,他的作经(《春秋》),原是以拟象和叙事为策略的。扼要地说, 不同于宋明理学之言玄理,或清代经学之考字义,汉代的经学,无论今文、古文或谶纬,莫不以叙事为其主要策略。《春秋》公羊家的“借事明义”“借 事托义”等阐释原则,所言皆此。这样经学意识形态的呈现方式,便纯然是拟象与叙事的。如天被拟人为(anthropomorphize)与人间朝廷对应的权力 结构。其中北极为帝,列宿为臣,次要的星宿,则或为“帝”的礼仪设施如 宫庙,或其礼仪用具如车马等。历史也如此:由于被理解为“天”通过其“世 俗对跖”(secular antipode)——即君主——实现天之意志的时间过程,经学理解的历史,便归约为不同家族的代表——三皇五帝——“应期”统治的叙事。至于如今人所理解的,历史乃非人格化的社会力量——如制度机制、社会结构、经济基础、上层建筑——相互动的结果,是汉人所不知的。晓谕此义, 始足与言汉画像中的古帝王。盖如罗马的克里奥一样〔图 VII〕,汉代古帝王画像所表现的,并非今理解的历史故事,而是本体意义上的历史本身。至于二者外的其他要素,则又呈现为以君主的政治—礼仪身体为中心的仪式演出,如祭祖先(君主义务)、亲蚕织(后妃义务)、服四夷、化远人等(帝 国中心与四方关系),可知皆有叙事的特点。要之不仅形式上,战国以来的“再现意志”与汉代意识形态的呈现方式相趋同,在内容上,也获得了连贯的、 可辩护为“正当”的图像志方案。张彦远称“画者, 成教化,助人伦,穷神变,测幽微”,即是以此。这“形式的趋同”与“内容的正当”,便是商周纹样传统向汉唐状物传统转折的首要动力。

(图 VII)克里奥(Clio)雕像,2世纪, 艾尔米塔什博物馆藏

汉代意识形态的构建,原非一日之功。概略地说, 这构建始于武帝(前 141—前 87),加速于元(帝)成 (帝)(前 49—前 7),完成于王莽(前 1—23),并为东汉诸帝所继承。根据意识形态的“利益”(interests theory)与“张力”说(strain theory),武帝的努力近于前者,即以意识形态为武器,确立汉家统治的神圣,并有效推行其内外政策。元成的构建近于后者,即纠正武宣以来因过度“有为”所蓄积的社会—心理的失衡。王莽的构建,则近于二者之杂糅,即一面释放因篡位所导致的社会—心理之紧张,一面推进其篡位事业。由于与武帝或元成不同,王莽遭遇的,乃政治的经典难题——合法性,故无论强度还是 系统性,王莽的构建皆甚于以前。上举以“则天—稽古”为中心的经学意识形态,以及作为其体现的礼仪与制度,便悉完成于王莽之手。 构建如此,呈现、传播也一样。如本书《王政君与西王母》一章所说的:

与他的同代人——罗马执政奧古斯都一样(前 63—14),王莽(前 45—23)是古代世界最致力于物质兴作的君主之一。盖两人遭遇的,都是“合法性”这一经典难题,故如何令人信服其篡汉之合法,便构成了王莽物质兴作的重点。如亚里士多德所说, 一套有效的说服,须同时诉诸三种因素:人格(ethos)、情感(pathos) 与论据(logos)。设我们把元始以来王莽自任周公、自我神化及自命古圣人后裔的种种行为,定义为其“人格”的塑造,其兴作的物质, 便一方面可定义为“论据”,另一方面,亦可定义为他(ethos)与观众 (pathos)作主体互动(inter-subjective interactions)的空间。这使得其无形的合法性辩说,获得了可见的形态 ;原粗鄙的、挑战观众认知的政治难题,也被物质所散发的美学光晕(aura)柔化并消解。总之,王莽之前的物质兴作(如从高祖至武帝),若我们称为一套“语义系统”(semantic system),以传达、申明、肯定为目的,王莽的物质兴作,则是一套“修 辞系统”(rhetoric system),其目的是提出问题,并作说服性解答,以推进其政治与意识形态事业。

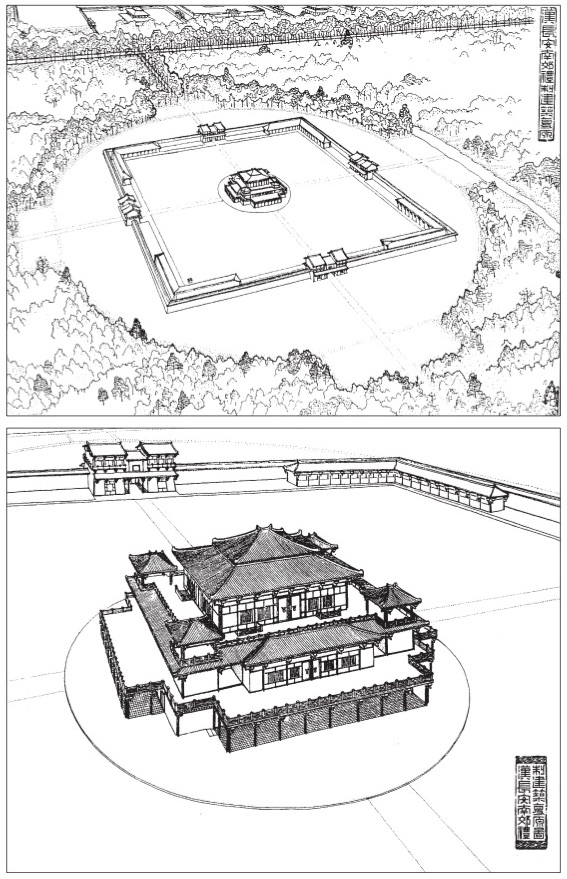

(图 VIII)王莽明堂复原图

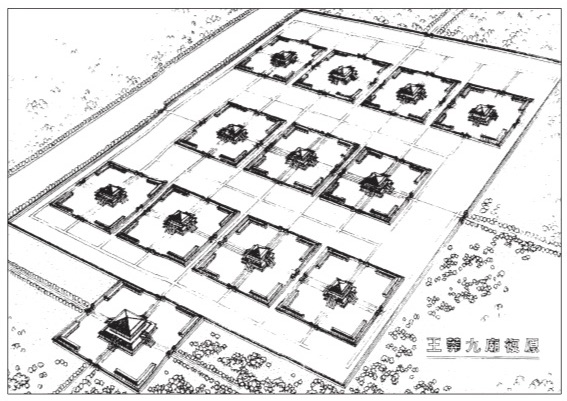

(图 IX.1) 王莽九庙复原图

(图 IX.2)九庙遗址瓦当,分别为18.1厘米、18.4厘米、 19厘米、18.5厘米; 中国社科院考古所西安站惠予

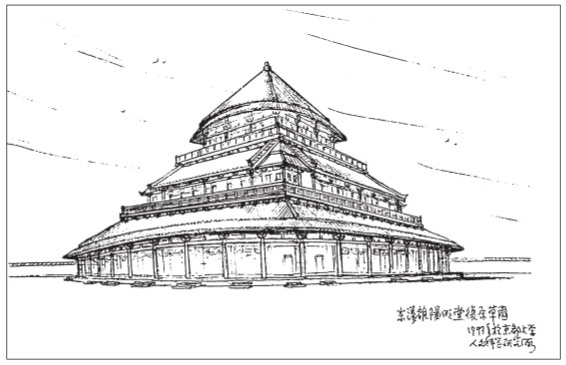

据《汉书》,为推进其事业,王莽兴作的礼仪建筑与设施,竟多达一千七百余所〔图 VIII、图 IX.1-2〕!其规模与精美程度,可方驾他的同代人、罗马皇帝奥古斯都。王莽败后,其礼制与意识形态的遗产,仅被洗去浮色,实质的框架与内容,则一并为光武、明(帝)章(帝)所继承。由于新都洛阳原属一地方城市,设施不周用于国都的政治、行政与礼仪之需,故从光武即位起,东汉便逐步启动了新都的大规模营建。如建武元年(公元 25 年)起郊 坛,四年立太学,十四年起南宫前殿。建武二十年后,随着天下底定,营建 便日趋繁密 ;至明帝作南宫,起明堂,立辟雍、灵台、世祖庙等大型礼仪建 筑的时代,新都洛阳的营建便抵达高潮了〔图 X〕。总之,从王莽至明帝近一 个世纪间,中国经历了秦皇汉武之后、隋唐统一之前最大的建筑兴作浪潮。可想见的是,为凸显、强化或清晰地表述寓于建筑中的政治与意识形态信息, 其中的重要兴作,当必伴以大规模的装饰与绘画 ;武帝以来的绘画,亦必应当时礼制与意识形态之需,被改造、整合并系统化。或许从这一刻开始,汉代始获得了与其伟大相匹配的艺术,中国也因此确立了其状物性的绘画传统。

(图X)洛阳明帝明堂复原图

三、宫殿与坟墓

汉代状物绘画的首要载体,是宫室(或礼仪设施)之墙壁、内设的屏风与可折卷的丝帛等。其见于史载者,有武帝为晓谕霍光命制作的“周公负成王”,刘向父子命黄门画署制作的列女、列士屏风与王延寿所观览的灵光殿壁画等。由考古遗存可推知的朝廷制作,则有两汉之交的“三皇五帝图”“周公辅成王”“孔子师老子”“西王母图”与“浪井图”等。无论形式、内容、 品质还是数量,这类制作必代表了当时绘画的“正典”(cannons)。惟土木、丝帛不耐久,汉朝廷的绘画制作,今已扫地无余。

在汉代,死亡是生理的事实(biological fact),而非仪式—心理的事实 (ritual-psycological fact)。如亲属,尤其长辈如父母之死,在仪式心理上,便不是“死”,而是“如生”。从认知角度说,“如生”并非真实的“生”,而是虚 拟的“生”。由于“如生”,亲人的瘗骨之所,在仪式心理上,便应“如宅”。 对君主而言,由于其身体不仅是生理的,也是政治—礼仪的,故“如宅”之宅, 即大体对应于其身体的两元 ;这样便有掩埋其生理身体的墓,与祭祀其政 治—礼仪身体的寝 ;二者合称“陵寝”。其中“寝”又由两部分组成 :其名 “寝”者,“如”他办公的殿;其称“便殿”者,“如”其燕居之寝。由于是“如” 或伊利亚德意义上的“模仿的”(mimetic),宫殿的用具、装饰、绘画等,或便根据“如生”的原则,在重新组织、调整后,被移置、移绘于陵寝。就绘 画而言,其最易想见的调整之一,当与君主的身体有关。盖宫殿绘画的意义, 乃源于君主生理身体与礼仪身体的合一。换句话说,其政治—礼仪身体所依 存的生理身体,乃是宫殿绘画所呈现的视觉—语义方案的焦点。但在“如宫” 的陵寝中,其生理身体是“不在”的(physical absence),为维持陵寝绘画的意义, 或防止其意义结构的溃散,这不在的身体,便当虚拟出来。由考古出土与文献记载看,这虚拟似可通过两种途径:1)设帷帐或几坐;2)图绘君主形象。这“如”宫殿之绘画惟略有调整的陵寝绘画,便当是宫室之外汉代绘画的主要 类别。惟与宫殿一样,陵寝亦多为土木构,其中的绘画,今也扫地无余了。

陵寝“如”宫之意,汉代既体现于帝陵,也以较低的礼仪尺度,体现于 诸侯王陵。承战国余绪,汉代诸王俨然君主,故从礼面说,其身体也有生理与政治—礼仪的两元。除此外,则无论官阶高低或有无,都只是私人而已, 只有生理的身体,无政治—礼仪的身体。如与巨公显卿有关的礼仪,便皆与 其暂时所据的“制度位点”(institutional loci)有关,而非与其身体有关。尽管 如此,或师陵寝“如”宫之意,巨公显卿死后,也往往墓上作祠。祠之所“如”,尽管应为其宅,而非帝王之宫,但如人类学在归纳不同民族的墓葬礼仪时所发现的,墓葬中的象征,往往是对死者身份的理想表达(idealised expression),殊不必指向其实际的社会地位。换句话说,“张皇”(to aggrandise)死者的社会地位, 乃人类不同文明墓葬传统的常数。汉代也不例外。故巨卿显公造祠时,适度参照帝(王)陵寝的设计,以自我“张皇”,固不难想见——只要程度不越礼。如具体到壁画而言,公卿的生宅虽未必有,其祠堂或阴宅则未必无。 这一类制作,当是宫室、陵寝之外汉代绘画的一次要类别。惟公卿祠堂也多木构,历两千年而下,亦悉吞噬于时间的牙齿了。

〔图 XI〕济南长清孝山祠堂

公卿之于帝(王)如此,中下层平民也一样 ;其身体是生理的, 并无政治或礼仪性。其中较奢侈的祠堂,亦当为木构,资力不及的中产之家,可做小型的石祠。金石寿久,故考古所获中,便数见东汉的小石室〔图 XI〕。或师帝陵、王陵与公卿祠设绘画之意,这些石祠中, 亦偶有刻绘的画像。画像的原则,也与上举人类学的归纳符同 :尽可自我张皇,以表达其理想的社会地位。如山东孝堂山石祠画像中, 便有驾乘皇家卤簿,或服四夷、来远人的祠主形象。若云祠堂的画师 所以作此,乃因亲见过这些皇家的礼仪演出,我料读者必斥为“无稽”。 那么问题是 :这类画像是哪里来的?最易想见的答案,便是或直接、 或间接剿袭于皇家的制作。若此说通,汉代的朝廷绘画——或汉代绘画的“正典”——固无遗存,然借助其在中下层祠堂的遗影,其大致的轮廓,或可抵掌一谈。

邹城画像石拓片

(本文摘选自《从灵光殿到武梁祠——两汉之交帝国艺术的遗影》导言。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司