- +1

最风骨|苏州府学,江南文脉源流

很多人因为王稼句的这一支生花妙笔,而了解苏州,爱上苏州,王稼句也因此有了“王苏州”的雅号。将这篇文章托付给王老师有一种要让当代文人为先贤立传之意。维吴有学,苏州府学千年,开辟了中国官办学校的苏式样板,成为了苏州文脉的源头和炽盛之地,那是苏州留给中国最宝贵的财富。

自“孔门十哲”之一的言偃(字子游)“道启东南”后,吴地文风日渐炽盛。汉晋时特别注重儿童早期教育,“陆绩怀橘”就是一个成功的事例。顾恺之曾编《启蒙记》,就可知当时蒙学的普及。自汉至六朝,人才辈出,如朱买臣、张俨、陆机、陆云、张翰、皇侃、陆云公、顾野王等,都以博闻多识著名于史。

《地理图》:

朝代:南宋1247年

我国现存最古老的石刻地图之一

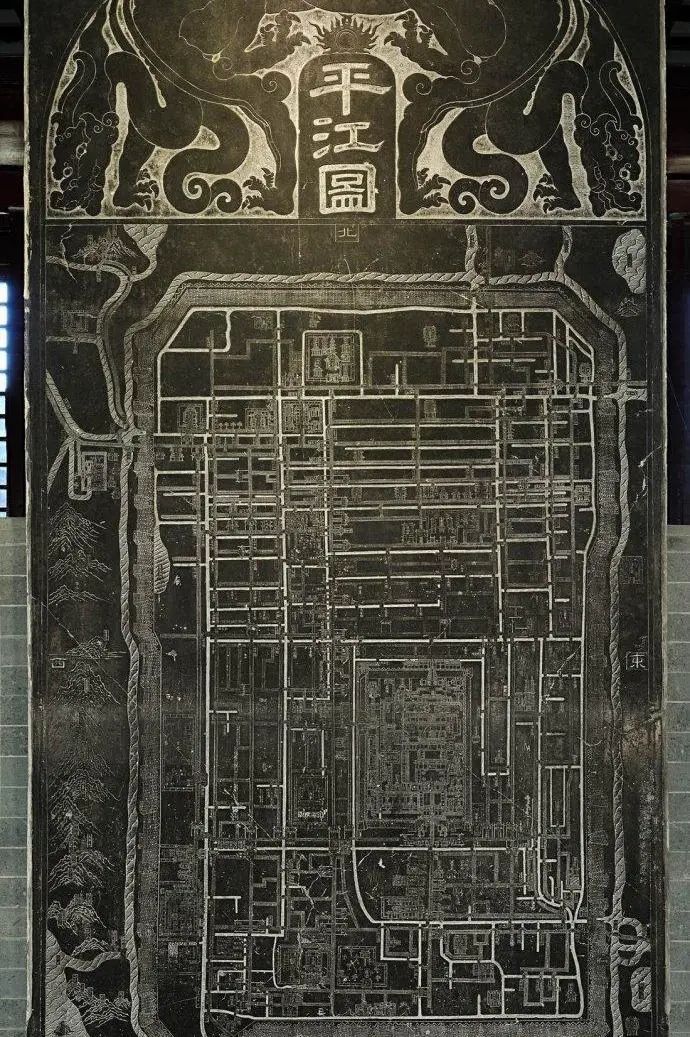

《平江图》

朝代:南宋1229年

目前世界上最古老的石刻城市平面图

《天文图》

朝代:南宋1247年

世界上现存最早的大型石刻实测星图

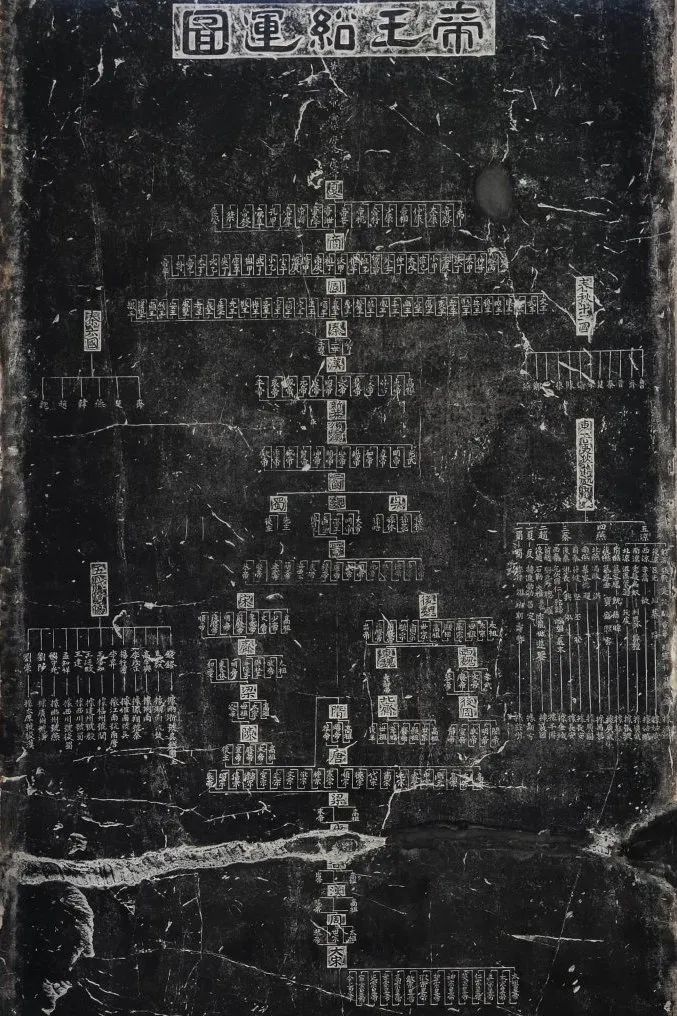

《帝王绍运图》

朝代:南宋1247年

我国古代唯一仅存的石刻帝王世系图

苏州立官学,始自唐肃宗时浙西观察使李栖筠,《新唐书》本传称其“又增学庐,表宿儒河南褚冲、吴何员等,超拜学官为之师,身执经问义,远迩趋慕,至徒数百人”。又据梁肃《昆山县学记》记载,大历九年(774年),王纲兼任昆山县令,“大启室于庙垣之右,聚五经于其间,以邑人沈嗣宗躬履经学,俾为博士,于是遐迩学徒,或童或冠,不召而至,如归市焉”。这种“左庙右学”的建筑格局,后来为天下所效法。

01

文脉:圣人先贤的继承与传扬

北宋景祜元年(1034年),范仲淹诏知苏州,因朱公绰等人之请,始为奏闻,明年立州学于南园一隅。有一个故事,说这南园之地,风水极好,堪舆者对范仲淹说:“公若卜筑于此,当踵生公卿。”范仲淹回答:“吾家有其贵,孰若天下之士咸教育于此,贵将无已焉。”州学规制初备,五十多年后,“学者倍蓰于当时,而居不加辟也”。元祐四年(1089年),在范仲淹第三子范纯礼的支持下,扩建修葺,期年而成。“公堂廓如也,廊庑翼如也。斋室凡二十二,而始作者十。为屋总百有五十楹,而初建者三之一。立文正公、安定先生祠宇。迁校试厅于公堂之阴,榜日‘传道’。庖厨澡堂,莫不严洁”。范仲淹延请的州学首任长教胡瑗,字翼之,世称安定先生,泰州人,乃是重要的教育思想家,他提出并实行的分斋、讲习、游息、考察的教育方法,史称“安定学法”,宋仁宗下令在全国推广。

政和三年(1113年),苏州升平江府,始称州学为府学。南宋建炎四年(1130年),平江府城遭金兵焚毁,府学亦荡然无遗,绍兴至淳熙间陆续重建。宝庆三年(1227年)又遭大风雨,建筑大都摧圮,绍定初重建。在绍定二年(1229年)镌刻的《平江图》上,“府学”占地广大,体制完备。此后屡经重建、修葺,至今遗规仍在。如果将《平江图》与清乾隆《姑苏城图》比较,府学的标识范围几乎重叠,占地约十万平方米。当范仲淹创建州学时,建筑整体已作“左庙右学”,即文庙和泮宫并列,坐北朝南,文庙在东,泮宫在西。后世不断扩建、修葺,明清时大致形成这样的格局。

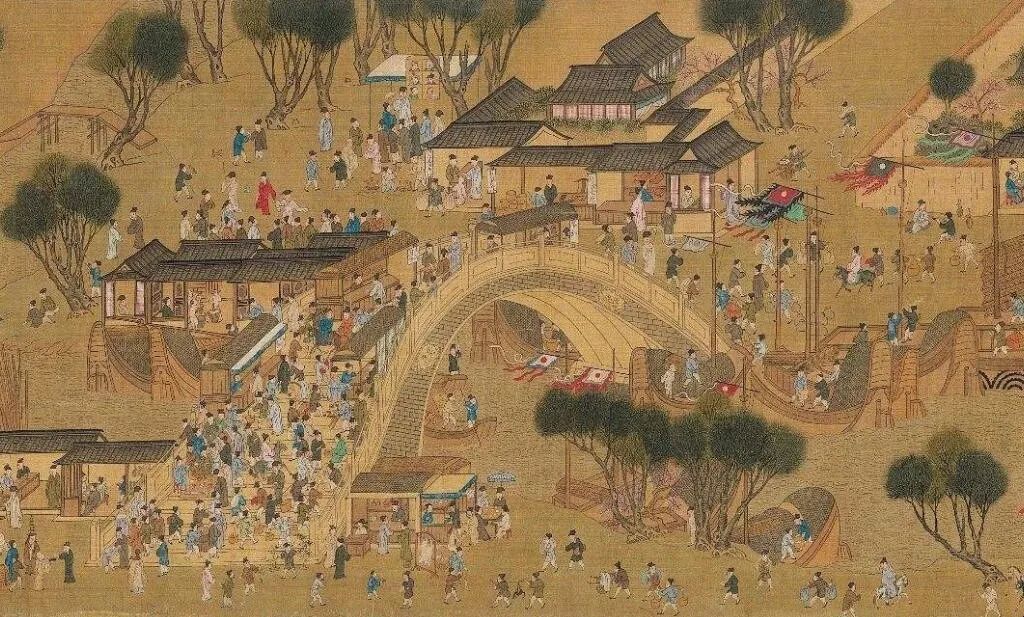

现藏于辽宁省博物馆的《清明上河图》,由明四家之一的仇英创作,描绘的是明朝苏州城的优美风景,以及江南民众的生活市景图像,整幅画卷共有两千多人,男女老少,市民、商人、农夫在市井街区摩肩接踵,两侧店肆林立,这大约是明代最繁荣的步行街之一。

范仲淹立学,本占钱氏南园之地,水木清华,景物明瑟,好事者题有“苏学十景”,风景之佳丽,遂脍炙人口。明洪武六年(1373年),贡颖之《苏州府学之图记》说:“一郡之胜,学实擅之。交流汇于前,崇山峙其侧,缭以坚墉,引以通衢,飞甍峻桷,俯瞰阘,亭池射圃,左右映带,林木蔽蔚,清风穆如,真足以昭圣德于无穷也。”王鏊《苏郡学志序》也说:“由今观之,大成之殿,明伦之堂,尊经之阁,高壮巨丽,固已雄视他郡,其间方池旋浸,突阜错峙,幽亭曲榭,穹碑古刻,原隰鳞次,松桧森郁,又他郡所无也。”今除泮池一带外,道山、春雨池、碧霞池等均在苏州中学范围没,尚存遗规。

姑苏区,文人渊薮之地,

不仅是物质生活的乐土,更成了精神生活的天堂。

苏州古城,是古代江南最大的城市之一,自2500多年前春秋时代吴人选址,苏州城的位置至今未变,而姑苏区可能是苏州版图上文化密度最高的区域,京杭大运河从其西侧穿过,这里有历干年犹存的府学与园林、双塔、文庙,有经百年风雨仍在的古桥与街巷,说不尽的风骨与风雅、道不完的风情与风物。

在中国古代教育史上,苏州府学向以历史悠久、规模宏大、制度规范闻名天下。南宋淳祜六年(1179年),李起《苏学重修记》说:“吾乡学宫甲于浙右,仪门正殿,授经之堂,肄业之室,若直庐,若廊庑,莫不雄深巨丽。前者规,后者随,殆非一人一日之力起。”元至正五年(1345年),郑元佑《重修平江路儒学记》说:“维吴有学,肇自范文正公父子。更宋渡南,而吴之文庙与学宫始大备。至国家大一统,兴学劝士,累诏郡国。六七十年之间,所在学校,诵声相闻。”明成化四年(1468年),徐有贞《苏郡儒学兴修记》说:“苏为郡,甲天下,而其儒学之规制亦甲乎天下。是盖有泰伯至德之化、子游文学之风、安定师法之传在焉,不徒财赋之强、衣冠之盛也。”又说:“使世之论者,谓吾苏也,郡甲天下之郡,学甲天下之学,人才甲天下之人才,伟哉!”王锜《寓圃杂记》卷五“苏学之盛”条也说:“吾苏学宫,制度宏壮,为天下第一。人材辈出,岁夺魁首。近年尤尚古文,非他郡可及。自范文正公建学,将五百年,其气愈盛,岂文正相地之术得其妙欤?”

02

郡学:苏州教育的源头与繁炽之地

上世纪30年代,清华大学校长梅贻琦有一句名言:“大学者,非有大楼之谓也,乃有大师之谓也。”苏州府学不但有宏丽的建筑,更有一代代“大师”。胡瑗当然是第一位的,继之者层出不穷,如宋之王逢、章粢、朱长文、陈造、倪千里、汪亨泰,元之李淦、徐震、郑元祐、周伯琦、魏观,明之贡颖之、王汝玉、陈孟浩、刘谕、黎扩、林智、钱德洪、陈琦,清之程邑、陈菁、朱端、浦起龙、俞昌言、蒲忭、吴履刚等,都是历史上有名的教育家和学者,他们相率推明安定之教,师严道尊,英才辈出。

府学培养了一批又一批优秀人才。如宋之范纯佑、范纯仁、范纯礼、朱长文、滕元发,范成大、钱公辅、元之干文传、王燧、明之吴宽、王鏊、蔡羽、唐寅、文徵明、张灵、王宠、申时行、归有光,顾九思、韩世能、顾炎武,清之钱谦益、金圣叹、徐乾学、叶燮、沈德潜、朱骏声、潘世恩、彭启丰、钱大昕、王鸣盛、翁同毹等,都是历史上的一流人物。

同时,苏州各县学、书院、社学、义塾、私塾等,构架了苏州古代教育的完整体系。就以书院来说,自宋至清,在今苏州范围内,府城(元和、长洲、吴三县)有17所,常熟(含昭文)有13所,太仓(含镇洋)有6所,昆山(含新阳)有11所,吴江(含震泽)有9所。以紫阳书院为例,清康熙五十二年(1713年)巡抚张伯行创设于府学内尊经阁,圣祖御书“学道还淳”额,高宗御书“白鹿遗规”额。在清代办学的191年里,先后有掌院27人,皆进士出身,如冯昺、朱启昆、王峻、沈德潜、彭启丰、蒋元益、钱大昕、石韫玉、王珔、翁心存、俞樾、邹福保等,他们都是素孚众望的博学鸿儒。

其中彭启丰、石韫玉是状元,邹福保、冯桂芬是榜眼,蒋元益是会元,其他掌院也都是进士出身,钮琇《觚賸续编·物觚》“苏州土产”条说,汪琬在词馆日,同僚都各夸家乡土产,惟汪琬默无一言,众共揶揄之:“苏州自号名邦,公是苏人,宁不知苏产乎?”汪琬说:“苏产绝少,惟有二物耳。”众问:“二者谓何?”汪琬答:“一为梨园子弟。”众皆抚掌称是,汪琬遂止不语。众复坚闻其一,汪琬徐徐地说:“状元也。”苏州确实是以“状元”为特产,自唐至清一千三百年间,共出状元(指文状元)596名,苏州有45名,尤其是清代,苏州有26名,可谓全国所无也。

东吴大学的发展,成为了中国教育近代化的缩影,

也是西学东渐的产物。

苏州大学的红砖孙堂是东吴大学的遗迹,建筑风格以英国哥特复兴式为主,门洞上部缀有精美石雕花饰,是为纪念东吴大学第一任校长孙乐文而建。有人说:双塔是苏州的两支笔,清代诗人袁学澜在写双塔的诗下注道:“钟双塔在吴郡巽方,为主阖郡文秀之气,所以苏城屡出大魁。”下图中双塔距离非常近,塔刹占塔身四分之一,全国独有。

苏州府学暨紫阳书院,就出了八位——吴宽、彭启丰、潘世恩、石韫玉、钱棨、吴锺骏、翁同龢、陆润庠。因此在文庙东墙外的街上(今人民路址),自北而南立有三座碑坊,依次是状元坊、会元坊、解元坊。状元坊,“明天顺四年知府姚堂为历科状元立”;会元坊,“明弘治十二年知府曹凤为历科会元立”;解元坊“明天顺四年知府姚堂为历科解元立”。可见这三座牌坊,乃为全府状元、会元、解元而立,属于集体表彰。明代苏州就有“三元坊”的地名,延续至今。

及至晚清,废除科举,兴办新学,先后在府学旧址创办江苏师范学堂、省立第一师范学校、省立苏州工业专科学校。1927年,组建苏州中学,迄至于今,仍是全国著名学校,为国家输送了一批又一批优秀人才,包括前沿科学理论、工程技术、生物科技、社会科学、国家行政管理等各个方面。有人说,这是府学钟灵毓秀之气所使然,想来也有一点道理。、

府学的前世今生,仅是苏州古今教育情况的一个缩影,如果将各县学、各书院、各试院以及教会学校、社会民众教育等一一道来,那是说不尽的。

视 觉 / 喜玛拉雅北坡的鱼、呆呆龙

文字摘自于《中国国家地理》“江苏苏州特辑”

— FIN —

原标题:《最风骨|苏州府学 江南文脉源流》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司