- +1

一个古典宪政主义者的家国理想| 人物 · 萧公权

萧公权生于1897年11月29日,先后毕业于清华学校、密苏里大学和康奈尔大学,分别师从乔治·萨拜因和弗兰克·梯利,1926年取得博士学位,后回国任教,1949年再度赴美,执教西雅图华盛顿大学,直至去世。萧公权一生著述颇丰,有《政治多元论》《中国政治思想史》《中国乡村》《翁同龢与戊戌维新》《近代中国与新世界:康有为变法与大同思想研究》等,横跨政治学、思想史、历史学等学科,以及回忆录《问学谏往录》、文集《宪政与民主》《迹园文录》和诗集《小桐阴馆诗词》,身后由其弟子汪荣祖主编《萧公权文集》九卷,收录了他绝大多数作品。1981年11月4日,萧公权在西雅图家中去世,享年83岁。

萧公权的宪政观

——《宪政与民主》评述

文 | 羽戈

一、“是亦为政”

好象是伯特兰·罗素说过,一个人,如果在青年时节就能知晓他的一生事业之所寄,那将是十分幸福的事情。1920年前后的萧公权,无疑正为这束源自命运之神的幸福阳光所照耀。那时他刚刚二十出头,还在清华大学读本科,便深切意识到古训“学而优则仕”的涵义,以及如何摆正乱世之中个人与政治的复杂关系。所谓“仕”,投放于现代性的知识视野,不必狭义解释为“投身政治”,而应当广义解释为“服务社会”。因此,尽管他毕生都在从事政治学的精湛研究,却未尝从政实践一日。他采用学院教育的静寂方式,即马克斯·韦伯定义的“以学术为志业”,重新诠释并且拓宽了“仕”的边界。与此同时,他作为一个普通公民,用他自己的表达,叫“匹夫”。他还继承了中国古典士大夫的议政风气。

据萧公权先生回忆,在他壮年时期,曾遭遇过从政与入党的良好契机,最终却被他毅然推却。1939年,国民政府决议设置“国防最高委员会”,以便应付非常时期的重大问题。当时此项事务的主持者张群先生力图延揽若干专业学者入会,以充实人事与门面。萧的旧友,清华大学政治系教授浦逖生与王化成都应邀出任参事,他也在被邀之列。后来经吴国祯等人的转达,他又到重庆亲见张群,表示愿专心求学,谨守教育岗位,因而只得辞谢美任。至1943年,萧公权出席宪政实施协进会的时候,与蒋介石的高参陈布雷会面。陈问他,是否有意加入国民党,并可请适当的人介绍,言下之意是,他愿作保。萧氏婉拒。

萧氏不愿过深地涉入政治之河,并不能简单归结为行政能力不足,在我看来,更多的原因在于他祈望坚守“学术独立”的底限。打破这一脆弱的底限,比起舍弃那些通往荣华富贵的政治机遇,对萧氏而言则远为致命。

鉴于以上种种思虑,萧公权的“是亦为政”,主要指针砭时事,写作政论,谏言人民与政府。既坚持“学术独立”的原则,又恪守公民的基本职责。这一段议政的历史,从1932年执教清华起始,亘越至1949年远赴美国为终,长达17载之久。而在此望穿秋水的17年,正是近现代中国历史转型的湍急时期。国家一统、政府建制、宪法修订、地方自治、民智开发等,构筑一个前民主国家宪政建设的几乎每一项元素,都成为迫在眉睫的必需品;而任何一者的贫血或缺席,都可能误导苏醒未久的老大帝国走入险峻的岔道。如此危急存亡之秋,以胡适、张君劢、萧公权为代表的第二代宪政人如何应对政治难题的挑战,其意义不仅及于彼时,更及于未来。这正构成我们今日考察萧公权之宪政观的重要原由。因为他们既是历史的见证者,同时也是历史的书写者。而呈现在我们面前的宪政史书写之标本,即萧氏的17年政论集《宪政与民主》,虽然没有促成中国走向“世界上民主重镇之一”,却在这块苦难深重的土地播撒下“宪政与民主的种籽”(汪荣祖语)。

宪政与民主/萧公权文集

萧公权 / 中国人民大学出版社 / 2014-6

二、宪政观初探

既然以宪政为题就先来概述一下萧公权的宪政观念。“宪政”一词的现代起源,与“宪法”、“自由”、“民主”等时髦的政治概念一样,都来自日本的转舶。中与西、古与今之间无法抹销的歧异,难免造成语词本原涵义的断裂。如严复考证,将“宪法”译Constitution,就“于辞为赘”,因为在中国古义,“宪”即是法。但萧氏却依此诠释宪政:“宪,法也;政,治也;宪政者,法治也。国民治立大法以定制,政府依据此法以行权。全国上下咸守此法而莫有或违,则宪政之基础大定。”就在这篇名为“宪政卑论”的文章,他指出“宪政思想至少包含三义”:“一曰国家当有至尊无上之基本大法以规定政府之职权。二曰人民之权利当受此大法之保障,不容任何人士或法令之侵削。三曰国家治权当以法律为最高之形式。”——要而言之,法治是宪政的根本形式,是宪政区别于专制等其他政体最显著的标志。如果对《宪政与民主》做一次统计,那么“法治”必定是使用最为广泛的词语之一,尽管萧氏对其的理解还停留于相当朴素的层面。

除刚才谈到的法治以外,《宪政与民主》所热切关注的因素,主要是民主与分权。他曾提出“民治为体,宪政为用”的说法,认为两者的结合正构成现代民主国家的实质。但以今人的眼光看来,这种表达——将民治与宪政截然断开——却有些粗糙,我们或许能稍作篡改,以复原萧氏的本意:民治为体,法治为用。因为民治并非与宪政相对,相反,它是宪政的根基,正如法治是宪政的外形。

比照前两者,萧氏的分权理论深受特殊的时代环境之刺激波动,恐怕很难为习惯了和平氛围的我们全面认同。我所理解的分权,大致可分为纵、横两面:纵向指地方与中央适度的权力分治,地方自治与中央集权相互制衡;横向指西方经典政治学说划定的三权分立,各司其职的立法、行政、司法三权相互制衡。但萧氏针对他所处的语境——外有日本入侵,准备鲸吞中华,内有军阀割据的痼疾纠缠,中央空有统一的表象,实则国民政府的政令行不出十省——如果一味照搬照抄西方的联邦理论,则亡国与亡家的厄运都近若咫尺。所以他赞成以杂糅的“均权”(在单一制与联邦制之间,中央与地方通力合作,产生一种合宜的“中央地方权责划分纲领”)替代联邦主义的“分权”,既要充足国家的整体实力,又要防止中央集权的专政。而作为一种成熟的妥协,他特意预设了两个前提:推行地方自治,消除地方专制;地方政府必须军民分治,军令必须统一于中央。这样就可保证宪政的列车多走两百里的冤枉路,却不至猛然脱轨。

萧氏在分权一途的不够彻底,更多的属于时代病。转型时期的中国,自身四分五裂,再加上外敌虎视眈眈,注定需要一个强力型的中央政府,攘外而安内,平乱而止争。否则,国家化为历史的灰烬,还谈什么宪政大厦的建设呢?所以萧氏若过分讲求分权,便绕开了时代抛过来的棘手难题,而走入理念的苍白迷宫。当然,此一时彼一时,今日的我们理应注意到萧氏的视野局限与思想困境。

关于宪政的四大要素(法治、民主、分权、自由),《宪政与民主》惟独缺少对自由的评论。只有一篇朴实无华的“说言论自由”,滞留于冷寂的角落。此书于1948年出版。是年六月,萧氏应邀到上海光华大学演讲,以自由为题,前后三论:“自由的历史基础”、“自由的误解与真解”、“自由秩序与道德”,后来结集为《自由的理论与实际》,由商务印书馆推出。于此,萧氏创制出“遂生达意”的自由观。这一命名却无什么出奇的地方,我推测萧氏的意图,就在于与中国的儒道传统自然牵系起来,证实(“遂生达意”的)自由并非如时人认为的那样,是中国历史的稀缺之物。

自由的理论与实际

萧公权 / 商务印书馆 / 1948

我们必须同意,捍卫个体的权利,即自由,是宪政的终极目标。纵观萧氏对自由的评论,他虽然没有高喊“个体自由神圣不可侵犯”的口号,却不否认它的重要地位。他所偏重论述的是自由与权威、自由与民主之间的剧烈冲突。这些政治学上旷日持久的争论,依我浅薄的判断,其实只是一个“度”的问题。我可以从萧氏对自由度的把握,窥见他的宪政思想之趋向。萧氏看重自由的程度,远不如同时代的自由主义者(如胡适),甚至还不如那些转向追求平等之维的新政自由主义者。尽管宽泛而言,萧氏可以被纳入自由主义的雄壮行列。但在宪政的四大要素当中,他无疑更为青睐民主与法治。《宪政与民主》一书对民主的高举,以及萧氏在1947年发表的《二十世纪的历史任务》一文对“自由社会主义”的精彩阐发,使他看上去近似一个温和宽容的左派,或许可以说,他是经济上的社会主义者。同时,他对中国传统的淳淳恋情,又使他作为一个文化上的保守主义者而流传后世。

三、制宪、行宪与修宪

下面我们将以关键词的形式,剖解萧氏宪政观的深层次内涵。首要讨论的是他在宪法、修宪与行宪等方面的具体论述。在《制宪与行宪》一文,萧公权指明制宪的意义:

制宪是国家的百年大计,这是今日颇为流行的一句话。这句话可能包含两个不同的意思。(一)离开了法治不能有真民治,除却宪法的保障不能有真民权。所以宪法是民主政治的永久根基,(二)宪法是一切法制的本源。所以宪法良好,则一切法制才能够良好。前一义指出立宪之必要,后一义说明制宪之须精。……有精美的宪法当然比有不精美的宪法好一些。有不精美的宪法又比根本没有宪法要好些。因为一个国家没有宪法,她就连民主政治的起码条件都没有了。在没有宪法的时候高谈完善的宪法,其可笑有点像对没饭吃的人说:何不食肉糜?中国是宪政未立的国家。我们的急需是“百年大计”的奠基,不是百年大计的落成。

制宪之后是行宪,是对宪法精神的落实,而不是将其架空为一纸具文。“民国宪法镜中天”,我一再引用吴佩孚的这句诗歌说明民国肇兴之后凄惨的司法状况。萧氏有同等伤感的慨叹。所以当时人争论1946年民国政府修订的宪法是不是“伪宪”的时候,萧氏却苦心孤诣地告诫:

宪法之是否成为今后的万法源头,其关键在于多数的中国人是否能实行宪法,而使它发生可亲的效果。我们不必在这时候断断于宪法真伪的争辩,我们只有从实行的效果来作最后的判决——能行的就是真宪,无效的就是伪宪。这不是玩弄逻辑的诡辩。这是划分中国民主政治成败的真理。

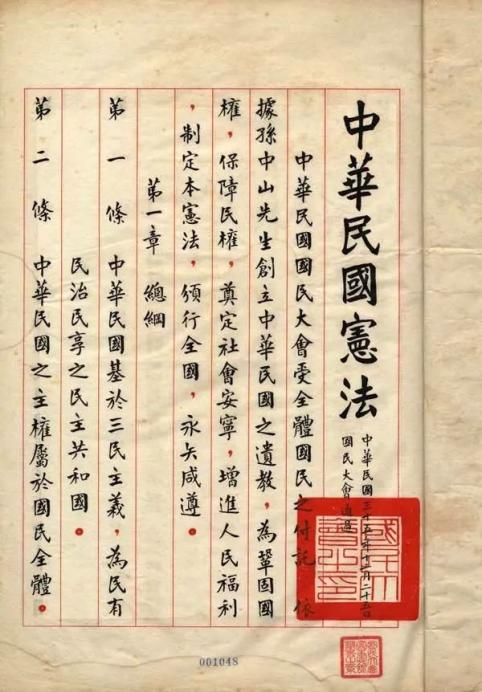

国史馆 中华民国宪法正本

萧氏说这番话,是在1947年。两年以后,他带着对民国政治的深重失望远赴美国。所谓“万里寄踪”。直到60年后的今天,我们依然得直面“知易行难”的践履宪法权利的难题。

制宪与行宪以外,还有修宪的问题。萧氏对修宪的态度不置可否,理由却逾越时代的局限而极具普世性:“宪政的成立,有赖于守法习惯的培养。在缺乏守法习惯的中国,严守宪法的习惯远比条文亮美的宪典为重要。如宪法可以轻易修改,任何人都可以借口条文有缺点,企图以修改宪法为名,遂其便利私意之实。现行宪法纵不完善,似乎还不至恶劣到开始行宪,即需要修宪的程度。”

萧氏论修宪,最看重妥协的精义。他认为民主精神(借用民盟二中全会政治报告里面的定义来说)“第一是容忍,第二是互让,第三是妥协”。所以我审查萧氏的宪政现,最大的收获之一,就是发掘出他对妥协精神的阐释,正如我阅读美国制宪会议史而叹服于汉密尔顿们高明的妥协手法——萧氏也承认:美国宪法的制定就曾遭受过艰难微妙的妥协历程。

四、民主与训政

或许是那一代宪政人特定的政治情结在鼓荡心气,读民国后期的时评与政论,我们可以清晰地看到,时人对民主的追求热情要远远超过其他政治理念(前期表现为共和至上)。萧公权的《宪政与民主》概莫能外。尽管只有两篇文章的标题直接谈民主,但可以断言,该书的几乎每一篇文章,都少不了民主与其他近义词(如民治、民权等)龙腾虎跃的踪影。萧氏更是冀望历经波折的中国能成为屹立于世界先进政制之林的“民主重镇”。推想起来,民主必定是那一时代至为稀缺的政治物种,因为饥渴太久,期盼就尤为狂热,乃至有“民主万能论”的幻影闪现。这之于中国宪政建设的益损算计,恐怕难以定于一尊,但我们必须明确:民主在宪政有机体的内部可以奔腾万里,却有其驰骋的界限。当然,没有民主是万万不能的,对于萧公权所处的时代更是如此。

在《说民主》一文,萧氏将面目模糊的民主划分为两面,一种是政治民主,一种是经济民主:前者注重个人自由,后者注重人类平等;前者注重人性的解放,后者注重物质的满足;前者的拥趸多半为自由主义者,后者的拥趸多半为社会主义(共产主义)者;前者的政治理想偏于自治,后者则接近独裁。其实这一区分尚且有些武断。两种民主之间,并没有一条明晰的分割线。自由主义者照样可以追求经济民主,社会主义也可以高扬政治民主的旗帜。如萧氏所言,两者的区别仅在于对“民”的看法不同。就两者的目标而论,却有调和的可能,途径就是民治与民享、自由与平等的兼顾并重。

在萧氏生活的时代,孙中山的政治学说属于主流的意识形态。他对孙中山的批评或修正,主要表现为质疑“训政”理论包含的民主色彩,及其转向“宪政”的可能性与可行性。众所周知,孙中山提出“军政—训政—宪政”三步走,一是鉴于民国以后极端恶劣的国际与国内政治环境,二是鉴于“民智未开”,刚刚从帝制传统的阴影之下走出的国人,政治意识相当低落,还不配享受先进的民主待遇。这一说法不断遭到学者们的批评,要么从内部否定(如批评孙氏低估了民智),要么从外部攻破(如认为中国根本不需要宪政,更别提军政或训政)。萧氏近于前者。1937年,张佛泉与胡适在《独立评论》杂志发表论宪政的文章,批判的矛头直接指向训政论。张认为:宪政应该是一个活的过程,绝不是死的概念,宪政随时随地都可以起始,实在用不着训政来承接。战积极响应,重申数年前的观点:宪政不是什么高不可攀的政治制度,最适合训练缺乏政治经验的民族。萧公权无疑会认同他们的立场。

同时,萧氏承认,民智需要提升。于此他极为用力,不但并出训练理智的具体措施,还特意区分独裁国家与宪政国家教育民众的相异手段:前者“以培养信仰、激发感情为国策中之要图”,后者“既非径在传授知识,更非培养信仰,而在养成各人之思想力、理解力、评判力,俾其学成之后,不独于事理之是否得失能有独立之见解与判断,而又能根据真理无止境之认识,对于一切异己之主张,持宽容之商榷态度,不人云亦云,亦不必强人同己。既不任感情蒙蔽理智,亦不以信仰替代思想。”

这委实不失为开发民智、孕育公民精神的好路径。但我们必须注意到相关的现实难题,即训政的自我矛盾:训政者以高高在上的姿态教诲芸芸众生,在此过程当中,他们天生的权力欲必然得到激发,他们紧握在手头的权柄必然得到巩固,而训练民智,就是培养权力的敌人,因为民众成熟起来,将要分他们的权。宪政的基础是自治,但作为过渡阶段的训政是“领导人民去自治”,实际上还是“他治”,是训政者的统治。没有理由保证训政不沦为“独裁的变相”,而萧氏依旧心存幻想:训政尽可以做民主的先驱,“关键在乎主持者是否出之以诚,行之得当”。但古往今来,好的“主持者”,“好人的政治”出现过几次?萧氏不愿以不可救药的乐观遮蔽惨淡的现实,最后他针对那些整天将“民主”“自由”等口号挂在优雅的嘴角,背后却施行独裁专制之罪恶的“假民主”者,提出通往民主宪政的训政之路:

真民主的人不需要人骂,真不民主的人却不怕挨骂。我们何必说许多动肝火、乏理性、无效用的废话呢?读者也许要问:假民主的人(这与真不民主的人有别)应当怎样对付呢?笔者个人的建议是:用真民主的言行去使得他弄假成真。能投票,就投票;能主张,就主张。凡宪法所赋予的权利都认真合法运用而不轻于放弃。假装民主者的罪恶毕竟比阻挠民主者要小一些。因为假装民主者还给人民以弄假成真的机会。阻挠民主者甚至把这个机会都要加以剥夺,这才是民主最大的敌人。

萧氏朴实的民主观以及对训政论的批评,均为本人所赞成,但是仍有两点异议需要补充声明。其一。张灏先生论中国转型时期的民主观念,曾经分辨出“高调的民主观”(民主是为实现一种道德理想而产生的制度)与“低调的民主观”(民主是针对人性的有限而构想的一种制度),并指出中国知识分子多半倾向于接受前者的洗礼。他们从民族主义的观点去认识民主,从传统道德的社群取向去认识民主,从集体主义、全民主义的乌托邦理想去认识民主,惟独没有从幽暗意识、从人性不可避免之恶的角度去认识民主。中国文化传统一直潜伏着乐观主义的认识论,向往人性至善的大同梦。因此不难想象,在转型时期,国人对高调的民主观致以热烈的掌声,而对低调的民主观弃若敝履。这种激进思潮所导致的灾难,在今天仍未止息。

萧公权的宪政观相对低调,但考量他的民主思想,尤其是比较他的同时代人,他固然不算高调,却对张灏定义的“低调的民主观”缺失足够的洞察。萧氏倡言以教育培养民智:“有了民主的习惯,一切政治问题的解决和宪政实行的完成,便可同时实现。”——类似的乐观论断并不寡见于他的文本。而我们从来寻觅不到他对幽暗意识的议论。套用张灏的话,萧氏可能不乏中国式的“忧患意识”,而其底色却是乐观主义的。这便决定着他的民主观的趋向。难怪他会对“自由社会主义”情有独钟。

本文另一点疑问,牵涉到一个更为本质的问题:无论萧公权,还是胡适等宪政人,他们纷纷从内部批评孙中山的训政论,自己却落入被批评者预设的窠臼,如同政治学家列奥·施特劳斯指责卡尔·施米特,他如此猛烈地批判自由主义,实则未能冲破自由主义的罗网,仍然属于内部批判。这里的理念窠臼,我以为就是精英主义思想。训政者总认为民众的智力不足,他们却严重剩余,因此才有训政之必要。实际上,中国的老百姓是否真正“民智未开”呢?这就意味着话语权与历史书写权的争夺:谁来定性民智?标准是什么?如果让民众自己衡量,则是另一番良辰美景。

五、一个古典宪政主义者

对萧公权先生的宪政观的评述中止于1949年。此后他寄踪美国华盛顿大学,议政的旧业便再也没有重操过。这是否暗示着他以慧剑悍然斩断与现实政治的情丝呢?很难说。限于我接触的文字资料,我倾向于认为,萧氏只是转换了关怀政治的方式,历史评论替代了时政评论,厚重的专著替代了精短的投枪。未曾改变的是那颗“是亦为政”的恒心。萧氏在后半生写作《中国乡村》《翁同龢与戊戌维新》《近代中国与新世界:康有为变法与大同思想研究》等煌煌巨著,其中并不乏对他所亲见的政治思潮的评析。这些间接的文献,正有助于我们将萧氏的宪政行旅缓慢延宕开来:他的政治生命,不是铭刻于1949年的破折号,甚至不是铭刻于1981年(萧的亡期)的句号,而是指向无边际的未来的省略号。

近代中国与新世界 : 康有为变法与大同思想研究

【美】萧公权 / 汪荣祖 / 江苏人民出版社 / 2021-9

在我看来,萧氏晚年转向对维新巨子康有为的研究,是一个耐人寻味的思想史事件。阅读《近代中国与新世界》,一再感受到萧氏在借他人(康有为)之酒浇自我心中郁积的块垒。张允起先生论萧氏的康有为研究,认为这两个人的文明观——“只有通过普遍化的道路,致力于文化综合,才是最终解决中西方文化论争的正确方法。”——比较相似。我以为还可以推进一层:他们的政治观与宪政观同样具相通之处。他们都赞成渐进而非激进,讲求过渡时代的妥协而非全盘推翻重建,主张地方自治是民主政府不可或缺的基石等。萧氏对康有为“君主立宪论”的精彩诠释隐含着他对民国初年流行的政治思想的批判。而他对20世纪上半期鱼龙混杂的民主观的重审,对照以前的结论,我们可以发觉他的理念反思或转向。此书中,萧氏一改二十年前的乐观,而无法掩饰他对中国民众政治迟钝、政治水准落后的失望。

鉴于这种对历史、对人性的悲观气息的弥散,萧氏在晚年愈加趋向保守。何况他本来就不够激进。他不像严复(第一代宪政人之代表),也不像殷海光(第三代宪政人之代表)。他们早年都是引领时代风潮的“新学家”,或点燃自由火炬的反叛者,都反传统而亲西方,但最终,却猛然浪子回头,转向亲近中国的古旧文化。这多少有些令人不可思议。尽管萧氏在五四运动的热风热潮当中行至成年,他还曾编辑刊物为火烧赵家楼的同伴呐喊助威,但赵家楼废墟上的激进火光,“打倒孔家店”的彻底口号,却没有蛊惑地的年轻心智。

同样,西方文化对他的冲击更为巨大。他的几乎所有著作,都深深扎根于西方的政治学理。他的硕士与博士导师,分别是大名鼎鼎的乔治·萨拜因(《政治学说史》的作者)与弗兰克·梯利(《西方哲学史》的作者)。他从不否认两位教授对他的决定性影响。但他亦从未像时人那样连西方的月亮都要盲目崇拜。

正是这种不中不西、亦中亦西,或者说兼通中西的成熟的思想姿态,才成就了《中国政治思想史》的出产及其在专业领域的赫赫地位。

中国政治思想史 : 120年纪念版

萧公权 / 商务印书馆 / 2017-12

依照我的定义,萧公权先生可谓一个中国特色的古典宪政主义者。在宪政主义内部,古典与现代的差异,主要表现为以下三点:对待传统的态度;对历史进步论的信仰或批判;宪政建构的路径依赖。晚年的萧公权先生,正缓缓走向古典宪政主义的怀抱。无法判断他是变得悲观或乐观,或许两者兼而有之。通过对康有为思想的重审,他悲观于幽暗的人性,乐观于现代中国的建设。汪荣祖眼中的萧老师“身短而瘦,重仪容,性淡泊,与世无争,言辞多机智,有远旨,暮年衰病,虽多故国之思,终未能重履故土”——“久已渴望民主宪政的实现”,想必正是“故国之思”的一个投影。但“未能重履故土”,却说不上是缺憾还是幸运,因为今日中国的政治影象距离他设想的“大同世界”,可能尚有不小的落差。

(本文原载《政法论坛》2006年第6期,有删节,经作者授权后发布。完整版见https://www.aisixiang.com/data/93295.html。)

原标题:《一个古典宪政主义者的家国理想| 人物 · 萧公权》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司