- +126

一份嵊州小笼里的八万人生计

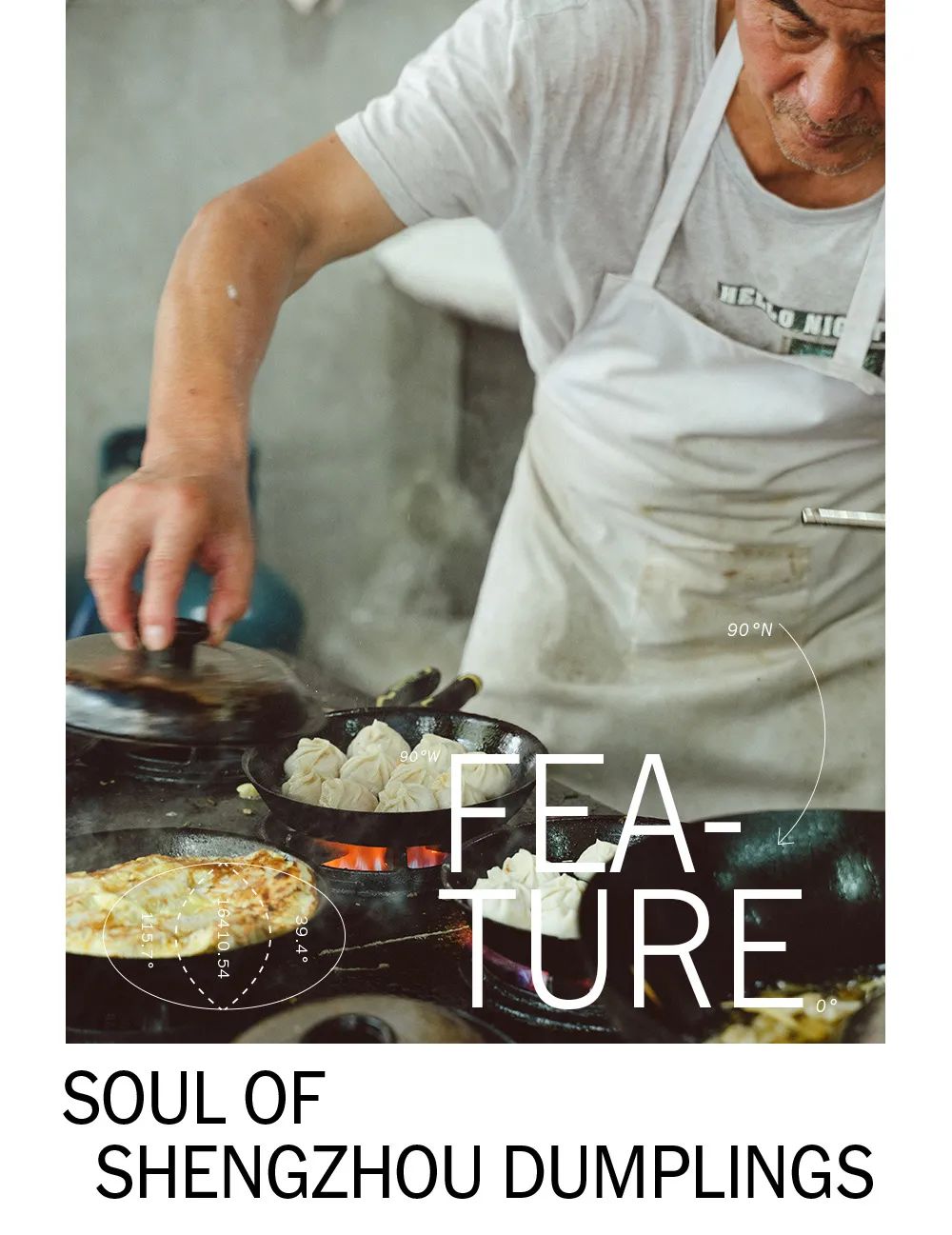

一屉鲜肉小笼包,是中国人最常见的早餐之一,而很少人知道,“杭州小笼包”其实源自另一座城市嵊州。这座城市很小,约68万人,其中约有八万嵊州人在外地做小笼包,开了三万家门店。为了理解小笼包产业如何从个体的奋斗,到集体的出走,我们前往嵊州,和包子铺的食客和老板,和培训学校的老师们聊了聊。

——编者按

下午两点,午饭结束的食客们非常满意,懒懒散散地顶着七月的烈阳回了家,胖大姐黄泽豆腐馒头店内开始倒班。只是电闸时断时续地跳了三次,头顶的风扇开始无精打采,抽油烟机也不情不愿地抗议,有点像站在后厨里汗流浃背的伙计们,他们已经从早晨6点忙碌到了现在。但老板娘陈春燕还是守在案台前,条分缕析地组织着大家继续为晚上的食档准备。

“豆腐馒头要耐着性子去包。”陈春燕告诉我,这种食物放不长时间,必须现做,豆腐馅儿要新鲜的,面皮儿也要新鲜的,馒头就是要趁着这股新鲜劲儿上蒸笼。陈春燕解释到一半儿忽然笑了:“哎呀,别说啦,有点矫情。”

嵊州人自古不分馒头与包子,在当地,人们习惯把小笼包叫做“小笼馒头”,“豆腐馒头”则是其中最有风味的一品,它的内容很简单:豆腐、些许肉末,和一丁点儿特制的辣椒酱,其精髓在于豆腐和汤汁儿的融合,以及滑入口中的那一瞬间,人们能够体验到的纯粹的食物香味——它太过于简单了,不劳动用繁琐的烹调,这恰恰证明了老百姓的发明是物尽其用的智慧。

豆腐小笼一笼八只,只卖 10 元,是当地人最爱吃的早餐。

而胖大姐黄泽豆腐馒头店从2003年开业到现在,已经在嵊州经营了十八年。“胖大姐”是2017年起就能被查询到的注册商标,“胖大姐”本人却是陈春燕的婆婆,她和老公龚潇从婆婆的手中接过了这家位于嵊州市区越秀路的店面,和已经做了三十多年包子的婆婆一样,开始经营他们口中所谓的“小生意”。

但胖大姐黄泽豆腐馒头店在社交媒体时代却获得了本地关注之外的曝光,千万次的短视频播放让许多外地人慕名来到一个他们可能连名字都读不对的小城,只是为了吃上一笼“胖大姐”的豆腐馒头。然而,水泄不通的店面里,伙计们包包子的速度却一点也没有加快。

陈春燕的帮厨是熟悉的家人,婆婆站在外间操持着灶台,公公擀面皮,而家里的小辈则忙忙碌碌打下手,到了晚上,换陈春燕的老公带领另一帮人站晚班——“毕竟更辛苦的事情要留给男人。”陈春燕笑着说道。而坐在店面里的食客为了吃上一枚现做的豆腐馒头,只能耐着焦躁等待。“他们只能慢慢等咯。”“胖大姐”说道,“吃完这一笼,才有下一笼,我的笼屉有数。”

食客在店内静静等候, 偶尔点一盆羊骨头搭配豆腐馒头。

其实“解放前”就有豆腐馒头。在“胖大姐”出身的嵊州黄泽镇,想要找到一名做不了豆腐馒头的家庭主妇相当困难。不过二十多岁的“胖大姐”觉得只给家里人做馒头没意思,她期待外面的世界。

上世纪90年代,她成为江浙沪率先掀起的外出务工大潮中的一员,先后在新疆、甘肃、海南等地经营小笼包店,最后落脚北京,把店开在了东二环。然而,2003年的“非典疫情”让走南闯北的“胖大姐”内心生出几丝忧虑,她终于觉得自己老了,决定搬回老家,重新做起“豆腐馒头”,接受严格的嵊州同乡的检验。

陈春燕在店里不疾不徐地打点一切。

但让嵊州在全国范围内变得名声大振的食物却是另一种“鲜肉小笼”。此时此刻,如果你在搜索引擎上输入“嵊州”,那么跳出来的词条里大多数都有关“嵊州小笼包培训学校”。作为中国的一种常见早餐,小笼包已经成为国内传统食品产业的中坚力量,而很少有人知道,通常和沙县小吃、兰州拉面开在一起的“杭州小笼包”却其实源自嵊州——“嵊”字太生僻,像“胖大姐”这样在外闯荡的嵊州人害怕别人不认识,于是借用“上有天堂,下有苏杭”的民谚,把“嵊州小笼包”换成了“杭州小笼包”,以此招揽顾客,从此便将错就错。

“现在外面有五万嵊州人在全国各地做鲜肉小笼包。”龚潇告诉我,“胖大姐”在外经营时也和这五万嵊州人一样,只做“鲜肉小笼”:这种包子采用肉馅儿,皮厚,南北皆宜,而且易于保存。一方面是平易近人的“鲜肉小笼”,另一方面则是过时不候的“豆腐小笼”,它们构成了嵊州食物谱系的两大脉轮,只不过嵊州人把挑剔留给了自己,把方便留给了大家。

上图:陈春燕的婆婆端来豆浆,这是与豆腐馒头最相配的早餐食点。

下图:陈春燕的公公正在找照看后台。

在距离胖大姐黄泽豆腐馒头店一小时车程的嵊州甘霖镇,沈红平也开了一家“两头门小笼包”。沈红平的店只做“鲜肉小笼”,和“胖大姐”一家相似,沈红平的手艺也是传自她的叔叔,她们家包子皮儿上的褶子就很有讲究,要控制在20道左右,还得留出“鲤嘴巴”,让包子“透气”。

沈红平已经接受了不少电视采访,她每每形容,“像这样会‘呼吸’的小笼包才好吃”。沈红平位于甘霖镇的店面每天可以做到上万流水,而这还不算她在深圳、广州等地陆续开起的其他五家加盟店。“两头门小笼包”的发展连接着嵊州地方政府对当地小笼包品牌化的希望,毕竟小笼包已经成为嵊州第三产业中的重要支柱。在沈红平的身上,所有人都看到了欣欣向荣的未来。

全家人在后厨忙碌。

政府的介入是循序渐进的。2014年,嵊州市举办首届小笼包大赛,沈红平的包子就是从数十名参赛选手中脱颖而出的。这样的比赛目前已经发展出了“邀请赛”,地方政府邀请全国各地的小笼包专业人员前来参观和比试,将小笼包从单纯的“食品”演化为某种具备组织性和观赏性的“生态”;从业人员的培训也逐渐形成了规模。

在嵊州市农民培训学校,“嵊州小笼包制作”是一项被专门划分出来的课程。而教室门口则张贴着“免费培训,政府买单”的标语,欢迎着从18到60周岁的男女老幼——但戏剧性的,更多的嵊州小笼包培训学校却并不在嵊州。它们散落在佛山,昆明、长沙和武汉,散落在祖国的各个角落。我们无从想象,或许在某个意外的场景中,某个没有来过嵊州的异乡人做出的小笼包甚至可以比从嵊州人桌上端出来的还要地道。

而嵊州小吃行业协会则负责黏合起所有的小笼包店,他们组建工作联络站,只要是嵊州小吃集中的城市都会设站,如果当地小吃从业人员遇到困难,工作联络站就会帮助解决困难。这样的现实提醒我们,人、食物和世界的关系从来超乎想象,我们正在绘制一张没有人能看清全貌的地图。

入夜,包子铺外取外卖的快递员。

比起鼓浪喧天、名声在外的“嵊州小吃”,嵊州本身却是一座安静的小城。这里和遍布江浙的其他中小城镇没有任何区别,一条雨天浑浊、盛夏承接暴雨的河流蜿蜒而过,划分出小城的基本区划,新区里耸立着还在出售的住宅高楼,崭新的街道公园里停落着不锈钢的巨型雕塑,仿佛对都市的幻梦被物理性地保存了下来;而老城里则散落着按摩店、摩的店和许多风味各异的饭馆——比起小笼包,嵊州人明显乐意拥有更多的选择,一家新开业的韩国烧烤在点评软件上风头正高,而重庆麻辣烫几乎开遍了街头巷尾。

关于小笼包,除了那些四平八稳、仿佛永远不会被揭下来的招牌,我们似乎察觉不到任何端倪。这宛若只是一个和人有关的故事,七嘴八舌的讲述总是引发众说纷纭,娓娓道来的隐秘独白却显得落寞。

而陈春燕对外界发生的一切都看得非常平淡,她只知道“现在外面有好几万嵊州人在做包子”。此时此刻,她关心的问题只围绕着她的家人。“三餐不正,有时间才顾得上吃饭。”陈春燕一边挑拣新葱一边向我抱怨。店里的生意越来越好,每天能用光100盒豆腐,节假日甚至可以用光150盒——等在桌边的却永远是包子还没有入口,仍然冲着后厨催单的食客,他们三教九流,无论如何也奈何不了春燕包包子的节奏;只是婆婆和公公年事已高,受人手限制迟迟不能完全退休;而自己的儿子已经十五岁了,不知道是不是叛逆使然,“他最不喜欢吃的就是豆腐小笼”;春燕的丈夫龚潇对生意还有更大的期待,店面现做的小笼包供不应求,他正在着手实验生产速冻小笼包,打算用更便捷的方法,把包子买到更远的地方去。春燕知道丈夫想走出去,她想陪着他,默默地支持他。

上图:忙碌一天后的歇息时间。

中图:晚班的师傅在做煎豆腐包。

下图:夜晚,关店歇息的包子铺,陈春燕正在清扫餐堂。

但他们依然对诱惑保持着警惕。“我们只是想做点小生意。”龚潇向我说起他的母亲“胖大姐”对他从小唠叨的话,“包子简单,人也要简单。”他们没有渴求某种或许看来如同使命般的事业,烈火烹油的未来不是他们的梦想,因为“豆腐馒头”从一开始只是一份朴实的生计;“胖大姐”从来不喜欢山珍海味,她选择最白嫩的豆腐,最新鲜的肉糜和地里刚摘的新葱,然后料理成并不复杂的东西。仅仅只是这样,就能让食客们感到开心——自己做的包子好不好吃,她当然是知道的,也从来没有一刻对此感到怀疑。

她说:“因为我们最熟悉老百姓。”

原标题:《一份嵊州小笼里的八万人生计》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 第六次“太空会师”

- 财长蓝佛安在美谈关税问题

- 杭州“六小龙”五家已晋级独角兽

- 国内商品期货早盘开盘,集运欧线跌约4%

- 富时中国A50指数期货开盘涨0.4%

- 动物体内的一种脂类化学物质,能引起动脉硬化或胆结石

- 中国的一位著名建筑学家,是林徽因的丈夫

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司