- +1

城记|叶广芩笔下的老北京

【编者按】近日,小说家叶广芩推出了新著《去年天气旧亭台》,在这本记载北京生活的小说集里,作者回忆旧事,写下了自己儿时的生活、街坊、玩伴,更铺展开了浓浓的老北京风情。她在《后记》里写道:“记忆中的胡同,一棵老槐,两只寒鸦,几堆残雪,半街房影”,“如同母亲站在家门口的张望”。那是一代人关于城市的记忆,即便“胡同沉寂了,但是在这座城市里蕴藏的无处不在的大气底蕴,却依然荡漾在我们周围,浸润着我们”。

本文摘编自其中的《太阳宫》一篇,由澎湃新闻经北京十月文艺出版社授权发布。

我们家住在北京戏楼胡同,在雍和宫东边,是和国子监的成贤街相对应的一条胡同。胡同东西走向,安静、宽展,邻里街坊都熟识,关系处得都很好。胡同西口卖香烛的赵大爷,胡同中间柏林寺的和尚广玉,东口打烧饼的刘大大,对门的小裁缝孙顺儿都是我的好朋友。他们都喜欢我,管我叫“小丫头片子”。

日子过得有一搭没一搭,挺憋闷,主要是没有“事情”可干。我的活动范围就是院里,到胡同都得征得妈的许可。妈说胡同里有拍花子的,拍花子的专门逮小孩,手上抹了迷魂药,往小孩脑袋上一拍,小孩就迷迷瞪瞪跟着拍花子的走了,走到乡下被卖了,再也回不了家。按现在说法就是拐卖儿童,想法子哄着小孩跟他走罢了。可是搁六十年前,就有了太多的诡异色彩。院里的活动是有限的,跳皮筋没有伴,玩拽包没有对手,只好对着猫歌唱,什么“苏三离了洪洞县”,什么“三轮车上的小姐真美丽”,想起哪出唱哪出,搜肠刮肚,一直唱到“弹尽粮绝”。花猫不会欣赏,趴在台阶上睡了一觉又一觉,呼噜打得很美。

有时候也在看门老张的带领下到胡同东边的柏林寺去转转。柏林寺是元朝大庙,曾经是北京八大庙之一,有先有柏林寺,后有北京城之说。据说曾经有过十里柏林的称谓,后来柏林逐渐消失,名字没变。在我记忆中,柏林寺很大,有大殿几重,高台阶,还有精美的砖雕影壁和老得说不出年龄的榆树,以及“万古柏林”的大匾。大匾的印嵌在正中,当是哪位皇上的作品。柏林寺给我的感觉有两个,一是大,二是破。庙里边阴森森的,有很多柏树,都跟老爷子似的,一副不苟言笑的模样,一点儿也不好玩。

夏天到了,北京每年的夏天都要下暴雨,那雨下得像大盆子往下浇。我寂寞地坐在窗户后头看下雨,东西厢房的房顶上有云彩在跑,像是一股股的烟。云彩都降到房顶了,可见它飞得有多么的低,我最向往的事情是坐在高高的,白白的云彩上,棉花堆一样柔软厚实,在云彩上打滚、翻跟头。从高处往下看,看爸爸去上班,看妈做针线,还看什么呢?没了。在我的日子里,再没什么可填充的了。这天的雨下得很大,时间也很长,房檐下哗哗地流着水,成了一道雨帘,院子里也积满了水,像是公园的水榭。在百无聊赖中,我看见老张戴着草帽在院里蹚水,我立刻兴奋起来,隔着玻璃对着老张大声喊:“下雨喽,冒泡喽,王八戴着草帽喽!”雨声太大,老张没听见,我就再喊,一遍一遍的,喊得脖子上青筋蹦得老高。

妈出来了,站在廊下,递给老张一根捅火炉的铁通条。原来是沟眼堵了,秉妈的命令,老张在通沟眼,让院里的水快排出去。妈说照这样再下,水就进屋了。老张撅着屁股在水里掏,整出不少枯树枝烂树叶什么的,其中最重要也是最精彩的要数我的小布人儿了。老张拎着已经不堪入目的小布人儿,愤怒地一甩,啪,小布人儿上了北屋房顶,趴在房脊上,真正地居高临下,看爸上班,看妈做针线去了。

妈和老七说要到太阳宫住两天。

去太阳宫,我简直要高兴死了!

太阳宫是北京过去、现在都不太有名的地方。小时候我很自豪地跟别人谈论太阳宫,却几乎没人知道。现在跟人说起太阳宫,会有人哦一声说,地铁十号环线上的一个车站。除此之外再说不出更多。当年那美丽、快乐、神秘的地方竟让人不为所闻,仅成为我的个人收藏,这点让我什么时候想起来什么时候觉得遗憾。为纪念太阳宫,所以我才给你们写下这篇文字。这是我世俗的宿命,也是我对这一地方的感念和期许。

太阳宫是乡下,妈到太阳宫去得做好几天准备。去太阳宫对妈和我来说,是件很大的事,不是站起来拍屁股就走的简单。在我单调寂寞的院落生活中,那是一种放开了的张扬,是可着心的撒欢,这样的机会一年也就一次。

上世纪40年代,去太阳宫出东直门坐三轮车得走半天。不似现在,坐公交车十几分钟就到了。每回去,妈把时间都掐算得很准,不多不少,两天,还得是没风没雨的两天。那时候没有天气预报,我真不知妈是怎么掌握天气的。

去太阳宫的季节多是夏末秋初,早晚天气渐渐转凉,各种瓜果开始上市,气候不冷也不热,是个敞开了玩,敞开了吃的季节。

我喜欢这样的季节。

太阳宫也是我和农村接触的初始,从这里我知道了什么是“乡下”,知道了什么是沤粪、浇地、除草、打尖。以致我长大后到农村插队,当农民,望着异地的河沟水渠,黄狗白杨才并不觉得生疏。

我们出发那天,老张叫来了三轮车,停在大门口,母亲得跟蹬车的讲半天价。因为人家不愿意去,老张只跟人家说“出东直门”,并没详细交代上哪儿去。及至知道上太阳宫,蹬车的就不想去了,嫌太阳宫偏远,回来拉空,挣不着钱。妈不住给人家说好话,还答应送他十个芝麻火烧,蹬车的才勉强答应了。原本上太阳宫是可以骑驴的,东直门外有驴窝子,有许多驴歇在门脸儿,供人雇用。讲好价钱,驴主在驴背上搭条褥子,在前边拉着,雇主上去骑就是了。那驴我跟妈骑过两回,妈教给我说,女人家骑驴得偏身坐着,不能叉腿骑,那样不雅。还说骑驴不比骑马,马是骑腰,驴是骑屁股……

跟蹬车的谈好价儿,我已经迫不及待上了车,妈还在台阶上磨蹭,给看门老张请了个蹲安说,您看家,受累了。老张回了礼,让母亲走好。老北京人的这种礼数忒多,繁杂得让我反感,我巴不得老张们快点进去,好让我们蹬车走人。妈上车后,我们的三轮车走得连门口都快看不见了,老张和老七才转身进院。妈说这是送人的规矩,没有行人还没动身,送行的就不见了身影的道理,那样会让人笑话。

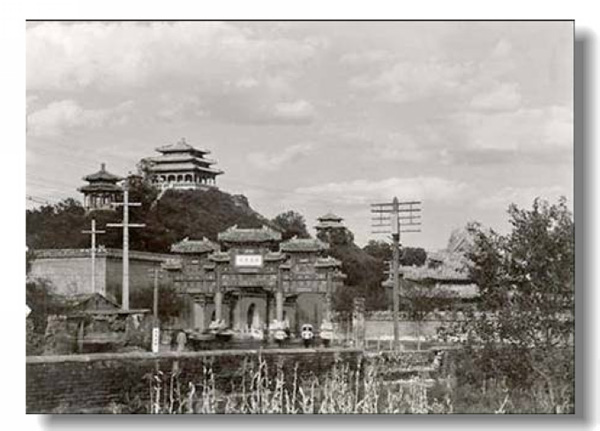

三轮车三拐两拐到了东直门,那时候的东直门还有门楼,非常气派。钻过城门洞,里头嗡嗡的,回声很大,我喜欢在里头哇哇地喊两嗓子,听听自己的回音儿,是件很好玩的事情。想着东直门那些消失了的进了汤锅的驴,我想学着胡同里推车卖驴肉的二头喊一句:“驴肉——肥呀!”结果刚喊个“驴——”就被妈拍了一巴掌,下边的憋回去了。妈说,闺女家家的,当着众人喊什么驴肉!

闺女家家的不能做的事情真多啊!

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司