- +1

西域小唐朝的灭亡:于阗佛教王国的最后盛世和毁灭

西域小唐朝的灭亡:于阗佛教王国的最后盛世和毁灭 原创 鹰眼荷鲁斯 历史心发现

和田达玛沟托普鲁克墩1号佛寺中的于阗守护神

开头

随着强大的吐蕃帝国的崩溃,于阗的尉迟家族趁势复国。不久之后,远在中原的唐朝崩溃,但是之后无论是中原还是其他地区,还是有一些势力自称唐的余绪或者继承者。除了南唐或者后唐,在西域还有一个小政权,也自称唐朝的继承者。于阗国王尉迟僧乌波继位后仍声称“唐之宗属”,因此改名李圣天。他在位时间是公元912-966年,长达半个世纪,管理制度效法唐朝,境内划分为十州,都城为以和田为主城的安军州。李圣天极力恢复吐蕃退潮后的混乱,在塔克拉玛干沙海的和昆仑山的保护下,这里演化出了绿洲城邦的最强盛形态:当地灌溉农业、手工业和商业都有了很大发展,尤其本地的纺织业更为兴盛;绿洲水利也是欣欣向荣。为了打造一个安全区,李圣天还与南方的吐蕃,还有东面的敦煌归义军结盟,特别是作为同属唐文化余绪的归义军两任节度使曹元忠,曹延禄,都和于阗公主联姻,以维持国防安全和贸易路线的稳定。

公元938年,李圣天派遣检校太尉马福荣等带着玉石、红盐、牛尾等物品,前往东京汴梁入贡。后晋高祖石敬瑭,对从遥远西域来投诚的于阗使团十分欢喜,他派遣供奉官张匡邺为鸿胪卿,与彰武节度判官高居诲于当年年底出使于阗,册封李圣天为“大宝于阗国王”。这次册封活动的行程录,就是高居诲写的《于阗国行程录》,里面记载了喀拉汗王朝进攻之前,丝绸之路南道上的美好光景,于阗在继承唐朝遗产的同时,还保有繁荣的古典文明。

在李圣天之后,这个坚韧而倔强的斯基泰佛教王国,顽强地和信奉伊斯兰教的喀拉汗王朝进行了几十年的宗教战争,而她地没落,则预示着印欧人在西域创造的灿烂文明时代就此画上了句号,塔里木盆地不仅进一步突厥化,而且开始了伊斯兰化的进程。

身穿铠甲的于阗多闻天王形象

漫长的旅途

高居诲的使团从灵州度过黄河之后,使团走了30里,就进入了党项人的地盘,使团陆续经过了一些沙漠和无人区之后,来到了甘州城---甘州回鹘的牙帐所在,这些人是回鹘人大流散中,迁徙到河西走廊的回鹘后裔。在甘州以南百余里的山地中,有名叫鹿角山沙陀的沙陀遗族,姓氏是朱邪氏,而他们其他部族的同胞们已经在中原建立起了若干个沙陀王朝。从甘州往西前进,就是茫茫戈壁滩了,商旅和军队经过这里,需要用骆驼驮着大皮囊装水才能通过,否则无法通行。在通过流沙之前,甘州的回鹘人教中原人制作了一种四孔大马掌,这种工具面积较大,增加马蹄与沙接触面积,以防止马匹在沙漠中下旋;骆驼蹄则用毡毛布包裹,以防止在流沙中下陷。直到后来的北宋时代,西北地区的羌族和回鹘人都以善于制作精良的马鞍和马蹄而闻名于世。

张义潮统军出行图中位于队伍中间的,就是吐蕃族舞者在前后拜舞;画面右下角的花衣骑马鼓吹手是回鹘人,体现了当年河西走廊丰富的民族构成

使团西出玉门关之后,就进入了吐蕃人的地盘,这些人是曾经强盛一时的吐蕃帝国留在河西和西域地区的残部,现在的吐蕃人大都以部落为单位分散着征战,虽然能够成为地方上的恶霸,但是已经无法作为一个强大的政治实体对各方势力产生影响了,他们只能为归义军,甘州回鹘或者于阗等各方势力作为雇佣军而战。这些男子喜欢穿戴汉式的冠帽,但是妇女系着编发,因为生活在高原地带的原因面颊红扑扑,女子还喜欢佩戴名叫瑟瑟的绿松石宝珠,一旦他们发现了一颗上好的宝珠,就愿意用一匹良马来换它。

当后晋使团来到了瓜州和沙州时,他们遇到了敦煌归义军统治下的唐朝遗民,他们的统治者是曹氏归义军的第三任节度使曹元深,在听说后晋使团到来之后,这些中原遗黎都很开心的出城迎接使团,还委托使团向中原天子问安,在敦煌城南十里有一处名叫鸣沙山的名声,这里的流沙在风中会发出如同闷雷一般的轰鸣声,在冬天和夏天都是如此,高居诲觉得,这里大概就是《禹贡》里所说所谓的流沙吧。

在鸣沙山东南十里,就是舜帝驱逐三苗族的三危山了;而在离开了沙州之后,就是仲云族的部落领地,这些人是没有追随大月氏西迁的小月氏的残部和羌族的混血后裔,骁勇好战,归义军节度使对他们敬畏有加,现在。他们又占据了鄯善和若羌等西域城邦的旧地,其都城位于胡卢碛,他们的生活用水主要是将雪山水烧开然后使用,听闻晋朝使者到来后,他们派出宰相四人、都督三十七人候晋使者,并且向东遥拜天子。

吐蕃赞普礼佛图,绘制了吐蕃首领和西域各国王子的形象

接下来一行人就要进入戈壁沙漠了。只见大漠中风沙蔽日,黑烟漫天,而且很难寻找水源,人们只能通过有经验的骆驼找到地下水源,然后挖地,将湿润的沙土涂抹在胸口来止渴。接下来一行人又渡过了名叫“陷河”的河流,也许描述的是岸边的流沙具有极强的吞噬力,为了渡过这里,人们需要砍伐柽柳作为桥梁渡河;经过陷河之后,一行人到了于阗国设置的地方行政机构绀州,最后来到了位于和田附近的于阗王城,此地距离后晋国都已经有九千五百里了。

在公元8世纪末于阗被吐蕃人攻克之后,于阗王族没有被征服者废除,他们被吐蕃人赐予二等金字告身,面对只有铜字告身的吐蕃使者,他们只能低三下四,忍气吞声;于阗人被吐蕃人划为奴隶,女子被吐蕃人随意欺辱,敢于反抗者纷纷退入山地地带和吐蕃人游击作战,最终等到吐蕃帝国崩溃,于阗王室终于驱逐了境内的吐蕃军队,成功复国,并将自己打造成了塔里木盆地西南部和葱岭地区的区域强国,并和高昌回鹘,还有敦煌归义军建立了外交联盟。

9-10世纪的于阗公主

唐朝遗产和多元文化

戴着唐式衣冠冕旒的尉迟僧乌波(李圣天)

因为是汉人,所以高居诲很留心自己熟悉的汉文化元素,并对能证明于阗心向中原的证据十分关注。在于阗的宫殿里他看到,李圣天的冠冕形制类似于中原,依旧采用唐式冕旒,地方行政区划分上有银州、泸州、湄州等10个州;在李圣天的居所,常年都有50个紫衣僧人相伴。在于阗历法中,使团到访的当年的于阗年号,是具有汉文色彩的“同庆二十九年”。

作为佛教寺庙供养人的于阗女贵族

于阗王城地宫殿建筑都是向东修建,有金册殿和七凤楼,表示于阗王室对东方的依赖和膜拜;城市街道种满了植物和花卉,以对抗风沙的侵袭。在饮食方面,当地人的烹饪非常讲究,他们喜欢以葡萄酿酒,此外还有一种用不明水果或者粮食酿造的紫酒与清酒,但是口味甘美;在主食方面,除了水果和牛羊肉,当地人喜欢甘甜或者浓郁的咸味,他们会在在粳米饭上浇蜂蜜、或在粟米饭上浇乳酪做盖饭来食用。

在经济方面,除了广泛存在于西域列国的绿洲农业、畜牧业、商业和寺庙经济之外,高居诲特别提到了于阗的重要财政来源:采玉业。在于阗王城周围,有白玉河、青玉河、乌玉河三条河流,每年6月,雪山融水会导致河道中水流暴涨,高山上的原玉就会被冲刷下来,雪水的流量越大,带来的玉石就越多;等到每年秋天水位低的时候,于阗人就会去采集大自然的馈赠。和后来占据此地的喀拉汗王朝、叶儿羌汗国类似,王室有优先权,于阗王室会先组织人去采玉,等把上好的玉料采集完了,平民们才能去捡漏,然后将这些价值悬殊巨大的玉石卖到东方去,高居诲很清楚历代中原贵族们使用的美玉,有相当大一部分,就产自脚下的几条河流中的玉矿。

玉龙喀什河的上游

事实上,于阗人也深知这种宝石的文化属性和外交价值,在五代末和北宋初期的外交中,玉石是于阗王给中原朝廷,回鹘王和敦煌归义军节度使的重要礼物,玉石既可以当作旅途中的盘缠,还可以作为表达友谊的国礼。

敦煌壁画里的张骞出使西域

于阗人似乎也了解之前的西域历史和重要历史人物,他们告诉高居诲等外交官,汉代的张骞曾奉汉武帝之命考察黄河源头,而张骞最后发现黄河源就是于阗地区的几条河流。这个于阗版的汉代传说并非空穴来风,因为它对应的是汉代人对于黄河源头的认知,作为汉族的母亲河,历代汉人政权和后来入主中原的北族都对于黄河源头十分好奇,因为黄河源头的位置,直接关系到古代汉族的世界观和寻宗心理,所以历朝历代对于黄河源头都进行了猜想或者实地考察。

根据张骞的报告:“汉使穷河源。河源出于阗。其山多玉石采来。而天子案古图书,名河所出山曰昆仑”(《史记·大宛列传》);后来的《汉书·西域传》里也有类似的记载:“河有两源,一出葱岭,一出于阗。于阗河北流,与葱岭河合,东注蒲昌海,一名盐泽。其水停居,冬夏不增减,潜行地中,南出积石为中国河云。”在东汉,人们认为黄河源头是葱岭河和于阗河,两条河汇合后流入罗布泊,然后罗布泊的水以地下水的形式在地下向东流,最后成了黄河,这个观点,可能就是于阗人说法的来源。

这个传说,可能反映了当时于阗统治者对汉文化的了解,能够援引典籍论述于阗人和中原王朝同饮一河之水、用来维护于阗和中原王朝的关系,也有可能是高居诲为了论证中原王朝对于阗的宗主权而发明的历史神话。

除了采玉业,玄奘法师曾在于阗听到这样一段传说:于阗原无蚕桑,听说东邻小国已有蚕桑丝织,便遣使东国求获蚕桑种子,但被东国君主回绝,并严令关守,禁止蚕桑种出关。瞿国无计可施,便谦恭备礼与东国求亲。东国君主为了睦邻友好,就答应了这门亲事。瞿国国王派使迎亲时,嘱咐迎亲者密告东国公主,瞿国没有蚕桑丝绸生产,请公主自带蚕桑种子来完婚,今后方能自制丝绸服饰。公主离开东国时,将蚕桑种子密藏于头上的帽子内,出境时,守将搜遍了所带物品,只是不敢检查公主的帽子,从而使桑树和蚕种带入了于阗。

东国公主的传说,暗示这里有着发达的纺织业和缫丝业,这里的编织物在整个西域都很有名。其实同时代的王延德和稍后一些时代的旅行者,都记载新疆东部地区的野蚕也可以产丝,正是野蚕和本土的织工,支撑起了西域自己的土生纺织业。玄奘记载的故事,其实反应的是东疆或者河西走廊的地方政权将养蚕技术传入于阗的情况。

在文化上,除了典型的佛教信仰之外,这个斯基泰后裔建立的王国的文化面貌,主要是斯基泰文化+印度文化,从出土的文物来看,于阗人的精神世界中甚至不乏西方古典时代的文化元素。

首先于阗还是一个佛教国家,这里美轮美奂的佛教艺术和佛教寺庙令历代中原求法僧和使者印象深刻。在各种精致的壁画和上,人物面庞圆润饱满,线条富有弹性,但又具备充足的韧性,有利于展现人物动作的力度和动感,佛的项光、盘结环绕的首饰,还有女性的头发,则会用细线条精细勾勒,显得十分用心。每年到了佛诞节的时候,于阗王会请出一尊可以移动的圣像车,上面的佛像披挂丝绸帷幔,并用佛教七宝装饰,还有2个金银铸造的菩萨陪护在左右。在佛像即将进城时,宫女们会从城门上撒下花瓣。王族大臣也会换上新衣,赤脚持花朝拜大佛,十分庄重。

作为斯基泰后裔的于阗王族虽然信佛,但也继承了祖先的武士血脉,非常尚武,他们自认为自己是北方天王、军神多闻天王的后代,而且其王族姓氏也充满了军事色彩:尉迟(Vijaya)这个词本身起源于古印度,在梵语写作Vijaya( विजय),古东伊朗塞语读作bijaya,翻译成中古汉语被记音为”尉迟“,而这个词的含义就是:”胜利“;此外,尉迟(Vijaya)与victory、Victor、Victoria等词汇和名字都是同源词,体现了印欧语系内部遥相呼应的联系。

斯基泰遗风也在其他于阗遗产中有体现,比如在于阗语文书《尉迟达磨王颂词》中,于阗人这样写道:“凡是方位的守护神,即四象守护神,大鸟,龟,夜叉方位虎,然后是热舍,长生天女,女神;凡是天神,天界的守护神,他们将此王权授予他。”

上文中于阗人的“热舍”,就是斯基泰人的图腾格里芬,也就是古典文化中的狮鹫,但是这段话体现了于阗人也在使用中原的四神兽理论,并且将自己的狮鹫对应为汉文化的青龙。

于阗人虽然是佛教徒,但是依旧保留了杀生祭祀的传统,用鲜活的祭品讨好各种嗜血的鬼神。由于于阗人的祖先---古代斯基泰人崇拜骏马,这一风俗被后来的于阗人继承,比如在班超前往于阗的时候,亲匈奴的巫师就要用班超的坐骑祭祀,以此来表示敌视态度,于是后来被班超斩杀;到了唐代,当地还流传着于阗贵族献身于河中的龙女,嫁给龙女为夫,换取绿洲水源昌盛的神话故事,这正是古代斯基泰人殉葬风俗的变体。

不知道高居诲是否留心到了,除了佛教之外,于阗人还有丰富的鬼神世界:比如于阗文医疗符咒《对治十五鬼护身符》上的兽头女妖,体现了古印度医学的影响,根据符文,梦见这些女神会导致小孩生病,但是祭拜她们则会带来好运。制作者先用汉语写符文,再用于阗文注释,这几张符纸张厚实,做工精美,鬼神肌肉线条生动细腻,色彩鲜艳,有利于病患随身佩戴。

于阗境内还有一个带着金冠的鼠王受到于阗人的崇拜。于阗人崇拜鼠王的信仰传统得到了文献和出土文物的双重支持:

根据玄奘的记载,在于阗与匈奴(更有可能反映的是南北朝时代的吐谷浑对于阗的侵略)战争前夕,老鼠许诺帮助于阗人击败游牧民族的骚扰,它们恋夜撕扯了匈奴人的军事装备,使之武力无法施展,从而帮助于阗取得了胜利。从此老鼠成为了于阗国崇拜的灵物,其实这对应的认识,应该是老鼠会大规模传播鼠疫,或者骚扰牧民的生活,对于进犯绿洲的游牧民族而言是一个微不足道但又难以摆脱的敌人。战后,于阗人不但为老鼠建祠设祭,经过鼠穴喜欢下马礼拜,在《北史》和《隋书》之《西域传》中,便有于阗王头戴“金鼠冠”之记载。1900年斯坦因在于阗附近之丹丹乌里克发现一块木版画,其上绘有头戴金冠之鼠王形象,就是文物对传说的呼应。

木版画里的于阗鼠王

使团经过两年时间才从中原到达于阗,然后用几乎一样的时间才返回中原都城,耗时将近四年。到了北宋初年的961年,李圣天又派遣摩尼僧带着琉璃瓶和胡锦,前往东京朝贡。高居诲看到的人间胜景,将是这个西域大国在覆灭之前的最后胜景。因为接下来的,就是于阗-喀拉汗战争的连天烽火。

王国的覆灭

到了李圣天在位的后期,宋太祖建隆三年,于阗国就遭到了来自喀喇汗王朝的持续性进攻,让李圣天的盛世成为了回光返照,这也是西域丝路西南部分的最后盛景。

喀拉汗骑兵

虽然喀拉汗王朝的具体民族构成尚有争议,但是比较公认的说法是:这是由葛逻禄人吸纳了一支西迁葱岭以西的回鹘人建立的政权,他们实行双王制,大汗为狮子哈喇可汗,驻地在八剌沙衮,副可汗为公驼哈喇可汗,驻地在达罗斯城,这两个图腾对应的可能是两个部落集团,两个可汗下还有各种王和特勤,以及宰相、大臣、武士等职位,他们最早不是伊斯兰教徒。

还在公元893年的时候,尚未信奉伊斯兰教的喀喇汗国遭到萨曼王朝大举入侵,在战争压力下,喀拉汗王朝丧失了重镇白水城,在轮番打击下,奥古尔恰克和巴兹尔兄弟被迫将驻地迁徙到葱岭以东的喀什噶尔地区。随后萨曼王朝的王族内战中,奥古尔恰克收容了战斗败落的一方的一位王子,这个王子不仅修建了新疆最早的清真寺之一,而且还将喀喇汗王朝的重要贵族:奥古尔恰克的侄子苏图克归化为教徒,随后在中亚游牧民的支持下,苏图克组织的中亚系武装力量发动政变,将奥古尔恰克杀死在行宫之中,随后苏图克开启了汗国的全面伊斯兰化:国内相继有20万帐突厥语牧民皈依伊斯兰教。

而喀喇汗国阿尔斯兰汗在实现伊斯兰化,巩固统治地位后,也像萨曼王朝一样扩张,他稳固了塔里木盆地西部的疆域,此外还远征到了七河流域和费尔干纳地区。除了深刻影响过自己的萨曼王朝,他将信奉佛教的于阗国,还有新疆东部的高昌回鹘,定为新的征讨对象。

相较于其他国民流散、或者被回鹘人鸠占鹊巢的西域国家,于阗是硕果仅存的早期印欧后裔的独立邦国,与之同时代存在过的莎车、龟兹、焉耆、温宿、车师早就国破家亡,人民流散。当时在位的李圣天,他对喀喇汗国推行强迫佛教徒改信伊斯兰教的做法非常不满。因此,当喀什噶尔的佛教徒发生反抗强制改宗的暴动时,于阗国对受迫害和暴动失败的佛教徒给予收留和庇护。这让喀喇汗国有了借口,于是至少从956年开始,喀喇汗国发动了旨在征服于阗的宗教战争。虽然喀拉汗王朝多次发动对于阗的入侵战争,但是一直没能彻底攻陷和田绿洲,绿洲地区依旧是佛国一片,但是战火的喧嚣,已经危机了这里的经济发展。

于阗马钱

966年,于阗国王李圣天去世,他的继任者们听从李圣天的遗教,巩固国防,时刻警惕着喀喇汗国的威胁。与此同时,于阗人还在喀拉汗王国境内扶持了一群反对伊斯兰教徒的佛教徒势力,渴望有朝一日能派上用场,让敌人后院起火。

3年后,趁着伊斯兰教徒举行宗教庆典的时刻,喀什噶尔突然爆发了佛教徒反抗的起义战争,并和于阗取得了联系,于是于阗人主动出击,将军队开到了喀什噶尔附近,在内应的协助下,全副武装的具装骑兵率先冲入城内,在佛教徒的指点下血洗了当地的喀拉汗驻军,于阗人不仅虏获了大量喀拉汗人的家属,还缴获了战象、宝马、良马、金银财宝等丰厚的战利品,兴奋的于阗人还派出使团带着一头舞象前往汴梁报捷,并被《宋史》所记载,此时是公元970年的事情。

身着全套护甲的于阗多闻天王,于阗军人有类似的护具

根据壁画和绘画复原的回鹘武士形象

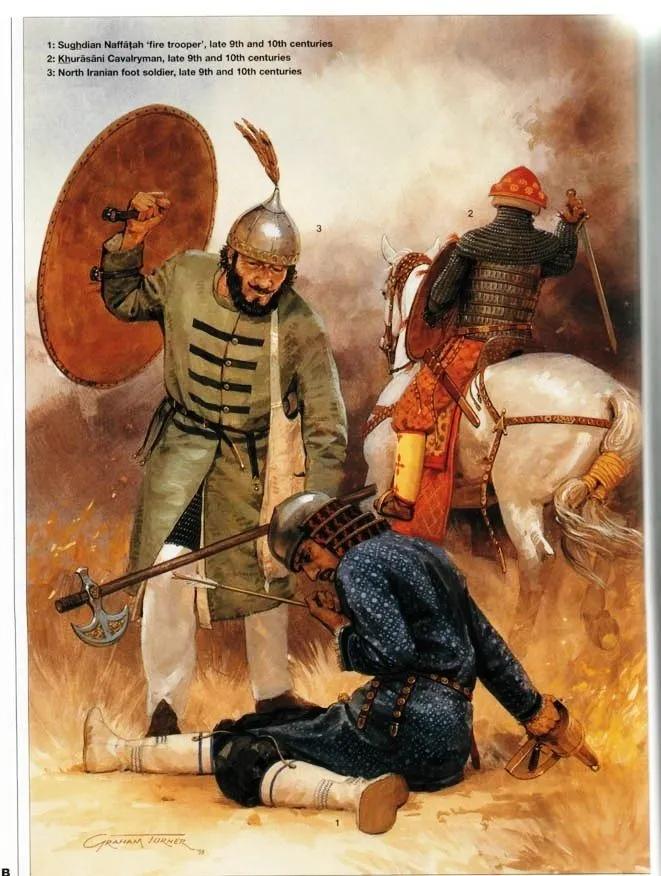

在一度攻占了喀什噶尔之后,于阗举国上下一片欢腾,庆祝自己占据了南疆盆地的西部出口。但是阿布-哈桑在逃亡回国之后立即集结起大队来自中亚的军队,这些装备混乱但是斗志高昂的狂热信徒不顾一切的发动反扑。于阗人自己的武装力量,其实还是吐蕃+回鹘风格的骑兵,附加一点少量西域唐人后裔和归义军组成步兵部队,充当长枪手或者弩手。军队的主力依旧是西域风格的步兵部队,类似于当时其他的西域国家,他们的军队核心也是少数封建主组成的具装骑兵部队,这也是军队中最有战斗力的部分,其他人则是雇佣兵、牧民或者城市工商业者充当的城市民兵或者轻骑兵部队。

来自中亚的突厥骑兵

对面的喀拉汗王朝则有更加多的具装骑兵,而且由于宗教优势,他们可以获得来自波斯、中亚还有北印度的军人和装备,此外喀拉汗王朝还有少量的披甲战象部队;而且在组织上,伊斯兰教徒比对面的佛教徒更加极端剽悍。在一次次碧血黄沙的交锋中,于阗因丝路贸易积累起的国力受到了严重的损耗,长期的混战极大削弱了他们作为贸易中转站的地位。最终于阗军队寡不敌众,体力不支,人数渐少,导致重镇很快就被对方的杂牌军夺回了。

随着哈桑被阵斩,各地的信徒暂时将注意力转移到了争夺王位上,最后是撒马尔罕城的最高长官阿布-哈桑的侄子玉素甫-卡迪尔汗率先登基,并宣布继承王位。到了公元999年,卡迪尔汗招募了来自印度、波斯、中亚的雇佣军,率部越过葱岭,决定再次夺取喀什噶尔。这次他还随军携带了不少伊玛目,以便在沿途地区传教,以武力强行归化被征服地区的臣民。面对这些入侵者,尉迟达摩在沿途派斥候节节抵抗,并在一次沙漠突袭中,用长矛突袭刺死了卡迪尔的大将穆罕默德-夏尔克的胸口,但是玉素甫的大军提前赶到,将数百名顽强狙击的于阗斥候杀死。在前线抵抗不利的败讯传回之后,于阗人在前往国都的路上设置的防线也被层层突破,敌军直接冲到了和田绿洲的主城下。经过了数日激战之后,由于于阗人寡不敌众,所以全部守军在于阗将军乔克和努克的指挥下,只能通过城中的孔道退到了昆仑山山地中继续作战,凭借着对本地地理的熟悉,和敌人人数众多造成的后勤劣势一度击溃了对手,并依托山区坚持作战,转战到了策勒南部山区,当时于阗人在山区顽强抵抗的堡垒遗迹依旧历历在目。

中亚的部队

为了庆祝胜利,卡迪尔下令在策勒地区举行盛大的祭拜仪式,结果很多来自中亚的雇佣兵在没有携带武器的情况下做礼拜。在发现这一情况之后,于阗残军兵分两路,一路去占领敌人的武器库,一路冲向了手无寸铁的敌军,这些征战多日的雇佣军早已疲惫不堪,于是在于阗人的奋力反击下兵败如山倒,这一轮冲击起到了诺骨牌的效应,结果卡迪尔因此受到了重大挫折,只能暂时放弃入侵的企图,此战史称“殉教者岭之役”,时间为公元1000年11月11日。这一次惨败让喀喇汗国在于阗的胜利化为泡影,不得不下令撤军。

虽然这一次喀拉汗王朝的远征还是没有成功,但是由于有意识地让伊玛目传教,所以,伊玛目归化的信徒越来越多,其势力悄然做大,相比于军事上的胜败,这种人心上的导向,才是真正值得于阗人担心的事情。之前无论是臣服于唐朝还是吐蕃,因为强大的征服者也信奉或者包容佛教,所以尚且能共存,但是对于喀拉汗而言,于阗是不折不扣的异教徒,两者绝对不能共存,这就更意味着这是一场有你无我的斗争。

1005年,卡迪尔汗再次挑起了战端:他先向阿姆河流域的萨曼王朝的残余势力开战,但是两次进攻未果之后,双方决定以阿姆河为边界划分疆土,在获得了原萨曼王朝的部分领土,装备了更丰富的武备和军人之后,西征的喀拉汗大军再次将战火烧向了于阗,此时于阗经过了前番浩劫,国中兵力大减,只剩下了数千人的抵抗力量垂死挣扎。这一次于阗人的残余抵抗力量再次失败,于阗王室最终被迫屈服,接受成为喀拉汗王朝的附庸。远方的北宋鞭长莫及,对于于阗的求救只能保持道义上的支持;而近在咫尺的敦煌面对日益兴起的定难军党项,也是泥菩萨过河。

而于阗人的最后残兵,则退缩到了今天喀拉喀什河附近、乌加特村附近的坚固城堡中顽强抗战,按照当地人的传说,于阗人顽强地使用各种办法对付围困自己的喀拉汗人,比如于阗残兵曾经趁着夜色出城,将城外围困者的弓弦挑断,将马鞍和马镫弄坏,让对手无法正常作战,让围攻这里的伊玛目和他麾下的士兵们死伤惨重。这个传说非常类似于《大唐西域记》中,于阗鼠王带领群鼠咬断匈奴人马具,帮于阗人作战取胜的故事。

遭到了伏击的萨曼王朝武士

而喀喇汗王朝的军队为了攻破城堡,一度想到了用果子飘入水渠,然后堵上城堡的供水渠道;但是城堡中一直战鼓不断,战火彻夜不绝。在喀拉汗王朝的战士们爬上城堡悬崖之后,才发现敌人将一头骆驼绑在战鼓前,以蹄子敲打战鼓鼓面。在发现城中似乎空无一人之后,正当守军准备继续追击时,于阗伏兵趁机大举出击,将围攻者一度逐出了他们最后的城堡。

麻扎塔格唐代戍堡遗址,于阗唐代的防御工事遗址

最终这里还是没有继续坚持下去,1006年,喀喇汗王朝在国内开始了对于阗佛教的大规模清洗,大大小小的佛教寺院里的雕像被推倒,壁画被涂抹破坏,喀拉汗人甚至还在雕塑上包裹新剥离下的兽皮,一大批不愿意皈依的于阗佛教徒向着吐鲁番盆地乃至甘肃地区逃亡。与此同时,卡迪尔汗向于阗故地派出了传教人员,到于阗人传教,废除了之前的于阗塞语和文字。

在创作于11世纪后期的《突厥语大辞典》中,就有喀拉汗王朝对西域佛教徒的诗歌,回忆了这段惨烈的历史:

我们竖旗于马上,

我们去征讨(信佛的)回鹘人和塔特人;

我们像飞鸟一样,扑向贼人和恶狗。

红旗招展,尘土冲霄,

奥格拉克人突然到来,

我们的战斗因此来迟。

坐在小船上,我们渡过伊犁河,

我们杀向回鹘人,

我们劫掠了孟拉克人。

我们向潮水一样涌出,

我们席卷城市,

我们破坏佛寺,

我们对着佛头像拉屎。

我们发动夜袭,

我们从各方出击,

我们斩去他们的额发,

我们杀死孟拉克人......

为了在对外关系上稳固自己的地位,在1063年喀喇汗王朝试图和北宋建立外交关系,在向中原王朝祈求获得的封号中,有一个封号就是佛教中的妙音之鸟“金翅鸟”。可见在外交中,已经是伊斯兰政权的他们依旧将自己伪装成佛教国家,希望用信息差,谋求北宋的外交认可,并对外断绝于阗佛教徒的复国希望。但是随着北宋前往西域求法活动的终止,西域地区的动乱越发频繁,这个佛国永远都没有恢复过来。

于阗的陷落,意味着西域最后一个由印欧人主导和统治的王国没落,印欧人在西域创造的灿烂文明时代就此画上了句号,塔里木盆地不仅进一步突厥化,而且开始了伊斯兰化的进程。西辽的西征和蒙古人的西进在调和当地宗教关系上起到了一定的缓冲作用,各种宗教尚能和平相处,但是随着占据新疆地区的东察合台汗国的伊斯兰化,以及进入新疆的蒙兀儿人对吐鲁番、哈密的畏吾儿佛教徒的战争,佛光最终湮灭。

而经过血与火的洗礼之后,古代佛教、拜火教和萨满教的很多风俗习惯以改头换面的形式隐藏在伊斯兰的外表下;古代于阗的坚韧,以另一种形式演变成了和田人的顽强和独具特色;而受到波斯、北印度和突厥传统影响的伊斯兰文化,则逐渐成为了塔里木盆地的主要文化面貌。

今天人们所知道的最晚的回鹘文佛教文献,是甘肃酒泉的裕固族佛教徒抄写于康熙二十六年(1687年)的《金光明最胜王经》跋文,此文本于1910年为俄人马洛夫发现,这可能是佛教西域的最后回音了。

原标题:《西域小唐朝的灭亡:于阗佛教王国的最后盛世和毁灭》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司