- +1

金大陆:在唐山的救援重建中,上海和唐山两座城市紧紧相连

40秒,一座城,一个国家的伤痛记忆。

1976年7月28日凌晨,一场7.8级的大地震使唐山这个有百万人口的工业重镇遭受灭顶之灾,23秒被夷为废墟,242769人在这场大灾难中丧生,164851人重伤,还有7200多个家庭断门绝烟,4202人成为孤儿……这场20世纪伤亡人数最多的地震,震惊了世界,但随着时间的流逝,关于这场灾难的记忆正变得日益珍贵。

在唐山大地震40周年之际,在中共上海市委党史研究室的主持下,上海社科院历史研究所研究员金大陆联合上海文化出版社,共同组成了课题团队,历时半年,采访了近百位参与唐山大地震救援的医疗、工业、建筑、规划及解放军指战员及众多地震幸存者,讲述他们当年的亲历。

7月27日,在课题组阶段性成果《上海救援唐山大地震》(口述实录卷)刚刚出版后,澎湃新闻对主编金大陆进行了专访。

金大陆介绍,在唐山救援和重建的过程中,上海和唐山两座城市紧紧相连。“在第一时间,上海不仅派出了大量医疗团队,还动员社会各界进行物资支援,为‘新唐山’建设规划了方案,派出工程团队重建了‘新唐山’的一个区……”但是,这段历史却因种种原因,没有得到应有的发掘和整理。

“40年过去了,大地震留给人们的不仅是沉痛的记忆,还有深刻的教训和反思,更有让人感到鼓舞和感动的大爱和大勇。这些都不应该被忘记。”

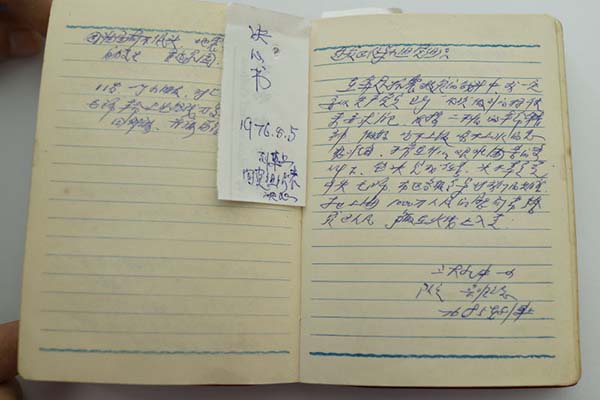

访谈中,金大陆特别强调这次课题研究在学术研究和社会效益上的双重意义。因为经过40年,很多亲历者都已经年逾花甲,他们所保存的实物资料和记忆史料都在逐渐流失,急需抢救。另外,在上海、唐山各单位沉睡了40年的档案资料,首次得到了开发和整理,其携带的历史信息不仅仅对于唐山大地震研究弥足珍贵,更有助于其他多种学科和领域研究的开展。

而这次课题开展过程中,与传媒的及时有效互动,使得很多鲜活的记忆和故事得以在社会传播,带给今人以感动和思考,同时也逆推了课题往更深和更广的维度开展。

从萌生开展“上海救援唐山大地震:口述、史料及其研究”之初,金大陆就很清楚,这不应该是一个简单的纪念、描述,或是为了完成一本书,而是“从历史学工作者的角度,要为这两座城市整理和留下一批可供持续研究和发掘的史料”。

因为除了解放军系统的医院外,在救援唐山大地震的医疗团队中,上海派出的最多,持续时间最长,技术最精良,也是最快的之一(另一批来自辽宁),所以课题组一开始自然把目光主要锁定在医疗团队上。

但在与上海中医药大学、上海交大医学院的接触过程中,不仅得到了热烈的响应,医疗系统亲历者口述规模不断扩大,而且由这些亲历救援的医务工作者口中,又不断听闻解放军的巨大贡献。于是课题组又通过微信、电视等媒体手段,开始了对军队系统中上海籍救援官兵的寻找,“青浦兵”、“铁道兵”、解放军38军上海籍官兵不断进入到课题组的视线(参见:澎湃新闻《“我们没有工具,都是用手去挖去刨”》http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1503753_1)。

另外,金大陆多年前在唐山开会时,曾听唐山市民介绍,某某区的整个重建工作是由上海设计、规划和完成的,“这在唐山人中是有普遍认知的。”所以上海对唐山的工业救助和家园重建也被纳入到课题中来。实际上,课题组完成的第一篇口述,恰恰就是来自1976年赴唐山参与城市重建规划工作的原上海市建交委副主任谭企坤。(参见:澎湃新闻《谭企坤:规划“新唐山”的上海方案》http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1503646_1)

而在多年科研过程中,尤为注意档案资料利用的金大陆,这次也自然不会忽略。在着意从上海、唐山各单位搜集了大量尘封已久的档案后,课题组发现,这批档案详细而完整地呈现了作为后方的上海对唐山各个方面的支援。

就这样,一个线索接一个线索,一个故事寻找另一个故事,原本只是一本书体量的课题滚雪球似的增加到目前的五卷本,包括口述实录卷(已出)、上海中医药大学卷、上海交大医学院卷、档案史料卷以及研究卷,并且后续仍有扩大的计划,形成了“医疗、工业、军队、后方支援的立体性史料的汇聚”。

尽管不涉及利害关系,叙述者没有必要修饰或遮蔽什么,这次口述部分的真实度不存在大问题,但由于口述难免带有视角上的偏差和记忆上的模糊,因为参与救援的组织者、领队年事已高,在这种情况下,档案史料的互证就尤为重要。

在以往的研究中,金大陆对档案史料的利用就非常注意,这次也不例外。课题组请求上海虹口、静安、宝山等区县,上海铁路系统、建工系统,唐山档案馆等各个方面的档案馆、党史办公室协助提供有关上海救援唐山大地震的档案。这些包括了通知、简报、电报、会议记录、总结报告等各种类型的档案,它们沉睡了40年,在过去从来没有公开披露和系统整理过。

其中,唐山档案馆提供的档案尤为珍贵。从中课题组看到,唐山大地震救援总指挥部不断地给上海发去电报,“需要上海生产多少止痛药、净水剂、消毒片、压缩饼干、塑料袋、棉帐篷,以及导尿管等医疗器械。上海这边接到单子马上往工厂分配任务,连压缩饼干每天都是要生产上万斤,所以工厂都是三班轮流转,运输车就停在工厂门口。从接到通知、组织生产、调运原料、运输,全部都记录在档案里。”

如此大量的人力物资投入生产支援,对上海本市生产生活的影响可想而知。“但上海当时的指导思想是‘唐山的灾难就是我们的灾难,唐山人民的困难就是我们的困难’,一点都不虚伪,也没有夸张,当时的话语体系和人们的思想就是这样子。”

从集体的尸骸中挖掘具体的每一个人

除了从学术上考虑,希望留存下一批可供持续研究的史料外,课题组还希望通过对每一个具体参与救援以及幸存者的口述记录,复原历史的细部纹理,让每一个个人的记忆产生价值,让当年的感动也能感动今天。

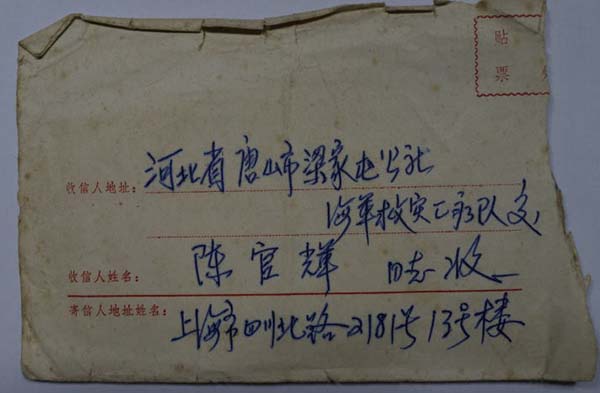

今年3月16日,在上海市青浦党校,课题组见到了通过网上接力寻找到的上海籍解放军官兵其中的8位。1972年入伍、今年62岁的海军第二炮兵学院倪永明拿了一盏玻璃台灯过来,这是大地震中一位幸存者送给他的。

当时,解放军进入唐山后看到的是一片废墟,遗体遍地。“但是他们发现整个唐山没有哭声。家家户户都有人罹难。幸存者见面后,第一句话就是‘你家还有几口啊’,挖出来的遗体就在路边、家旁边就地浅浅埋了。”

为了避免瘟疫,解放军又将很多已经腐烂的遗体重新挖出来,运到近郊集中掩埋。“所以活下来的人没办法知道自己的父母妻儿葬在哪里,只知道一个大概的区域。”只有少数人才有机缘安葬自己的亲人。

当时,倪永明在唐山的主要任务是为军报写简报。倪永明回忆,“(老吴)家是丰南县农村的,女儿在唐山市里工作。我记得地震大概十多天后了,我正好要出门采访,他骑了一个自行车,拿了一个塑料袋过来了。

“他跟我说:‘我要去找我的女儿。’我问他:‘你女儿在哪里?’他说地震后到现在还没有回来,不知道怎么样了。我就跟他去了那个地方,一栋三层的房子,都扑到地上了,当兵的正在那边挖了。我问他:‘你女儿还没回来,这么久了,你还认得她吗?’他说:‘我女儿有个特征,两个辫子特别长。’后来挖出来了,确实有这么一个长辫子的姑娘,但是已经腐烂了。战士就帮他把女儿装在袋子里,老人拿回去安葬了。这个老乡很感激我们,他是搞灯艺的,就做了个台灯留作纪念。”在金大陆看来,这盏台灯如今成了那场灾难的一个纪念碑,提醒我们仍有那么多必须被铭记,但又无法铭记的遇难者。

尽管无法铭记每一个遇难者的姓名,但这段惨痛经历不应该只是停留在伤痛、赞美爱和勇气的层面,对经验教训的总结和反思不应被遗忘。金大陆认为,40年里,“这方面我们做得还远远不够。”

当时正值“文革”,特殊的历史背景使得唐山大地震的救援工作既拒绝外援,也拒绝群众自发的内援。

更为遗憾的是,尽管1966年、1974年、1975年在河北邢台、云南大关、辽宁海城分别发生了数次强震,尤其是海城地震,伤亡人数达到了29579人,死亡2041人,但在唐山大地震的救援过程中,仍暴露出经验不足和救援水平低下的问题。

无论是解放军还是医疗团队,进入唐山时都已经错过了黄金72小时。没有专业团队,没有专业设备,解放军救人、挖掘遗体很多时候都是直接用手。“这一方面是当时生产力水平、技术水平比较低,另一方面也是当时特殊的历史环境。”

“但是经历了如此惨痛的经历后,时隔十年、三十年、四十年,我们的建筑抗震水平、救援水平、心理重建水平又是如何呢?我们是否做到了足够的反思呢?很遗憾,反思还是不够深,还是没有给予足够的重视。”

关于京津冀地震研究的相关会议,在唐山师范学院开了三次,主要是从自然科学角度研究对地震灾害预测,关于唐山大地震救援史是在金大陆他们提出后新增加的一块。

时至今日,全世界任何一个国家都无法对地震准确预测,但差别在于同样规模的地震在不同国家却造成了不同的伤亡级别。访谈中,不可避免地谈到日本对地震的整体处理机制,金大陆却想到了唐山规划馆前面的三栋建筑。

这三栋建筑当时是唐山的粮库,抗战时期是日本人的武器库,它们在大地震中几乎完好无损。“考虑到在唐山大地震后的40年里,我们仍经历了像汶川那样伤亡惨重的地震,怎么能不继续研究和反思?”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司