- +1

纪念科尔奈|专访许成钢:要警惕软预算约束卷土重来

一位匈牙利老人的过世,在中国的经济学界掀起了不小的波澜。

北京时间10月19日早晨,匈牙利著名经济学家雅诺什·科尔奈(Janos Kornai) 去世,享年93岁。斯坦福胡佛研究所客座研究员、帝国理工学院客座教授、香港大学名誉教授许成钢过去的一篇万字长文《我的导师科尔奈》第一时间在朋友圈中流传开来,而当时报道了这则新闻的只有匈牙利的两家媒体。

这位老人与中国有着很深的渊源。科尔奈是研究社会主义体制的集大成者,对中国在经济改革和发展中取得的巨大成就一直非常关注,也对中国经济学界产生了深远的影响。上世纪80年代初,中国已启动改革开放,科尔奈的思想正是在此时传入中国。短缺经济、投资饥渴症、扩张冲动、父爱主义、软预算约束……科尔奈对传统社会主义计划经济的描述词汇引起了中国学人的注意。

科尔奈与中国有着很深的渊源

最早接触科尔奈的中国学者是吴敬琏。1981年,51岁的吴敬琏前往雅典参加国际经济学会的圆桌会议。在这个会议上,他见到了来自匈牙利的科尔奈。吴敬琏不仅对科尔奈顿生“一见如故”之感,也把他的思想和观点分享给了其他中国学者。1985年8月份,科尔奈和夫人第一次踏上中国的土地,坐上了前往重庆的一艘游轮,参与了“巴山轮”会议。当时参加这次会议的还有参与制定国家经济政策的重要人物。“巴山轮”会议后来成为了中国改革史上一次意义重大的会议。1986年的春天,科尔奈在哈佛大学授课,很多中国同学选修了这门课。

科尔奈与吴敬琏

科尔奈已逝,他的理论还会对中国有怎样的启示?我们将如何怀念这位老人?北京时间10月22日晚间,澎湃新闻对许成钢进行了电话专访。许成钢与他的老师科尔奈一样,专注于对制度的研究。他的论文《中国改革和发展的基础性制度》(The Fundamental Institutions of China’s Reforms and Development)曾荣获第十五届孙冶方经济科学奖——中国经济学界的最高奖项。

许成钢将科尔奈称为“一位严父一般的老师和导师”。在一次许成钢与钱颖一的获奖现场,科尔奈发来了长篇贺信说:“尽管天各一方,我们的友谊和学术关系却一直维系着。”

许成钢将科尔奈称为“一位严父一般的老师和导师”

在与科尔奈三分之一世纪的亲密交往中,许成钢评价科尔奈是一个“从来不对政界、学术界和社会上任何歪风邪气低头的人,永远不低头,永远都是勇敢、坦诚、直率的。他从来不会因为苟且小利而丧失原则,他是以他的人格来带动学术的。《思想的力量》是一个为真理为社会正义而奋斗的人为自己的人格所写的记录。”

许成钢非常郑重地提出,应警惕软预算约束卷土重来,当前正是中国改革遇到新挑战的时候,人们需要回去看一看科尔奈教授的基本理论,因为软预算约束的卷土重来,会给中国经济带来严重的后果。

值得一提的是,中国人民银行行长易纲在《金融研究》2021年第9期上刊发的题为《中国的利率体系与利率市场化改革》文章中就提到,“当前深化利率市场化改革的一个重要矛盾在于市场化利率在‘形得成’和传导方面存在障碍,其原因包括监管套利、金融市场不成熟等造成的市场分割,以及融资平台预算软约束、存款无序竞争等财政金融体制问题。下一阶段,要继续加强监管、优化营商环境、硬化预算约束、化解金融风险,为进一步深化利率市场化改革提供更有利条件。”

澎湃新闻:有评论认为科尔奈教授迅速被中国的学者遗忘,很大程度上在于中国改革开放的成功。对此你如何评价?

许成钢:你的提问中既包含问题也包含一些事实陈述。这些陈述反映了一些现象,有的并不正确,或者说会引起争论。你的陈述中有两个部分,一个部分说的是科尔奈的学说已经为人所遗忘,这个陈述一部分正确,一部分不正确,至少仅仅反映了一部分事实。另一个部分说的是,科尔奈教授的学说或他的思想被人们遗忘的原因是中国改革的成功。不仅科尔奈教授如果还在世,他会认为这是个错误的说法,很多参与到中国改革中的人都会认为这个说法是错误的。

中国经济之所以在21世纪初期有过非常快速的发展,主要得益于两个最重要的改革:第一是遏制了软预算约束,这当中最大的贡献就来自于民营企业。中国的民营企业从无到有成为中国经济的主体,就是在遏制软预算约束的那个时期发展起来的。第二是加入WTO,与国际社会广泛展开合作。正是这两项重要的改革,才有了中国经济在那一段时间中较好的发展。

许成钢、王一江、科尔奈、钱颖一与李稻葵(从左到右)

可是上世纪九十年代时只是遏制了软预算约束。后来伴随着国有资产重新大规模扩张,现在软预算约束在一定程度上以新的形式出现。房地产行业面临的问题只是例子之一。所以,你刚才相关的那部分陈述是基本错误的。当前正是中国改革遇到挑战的时候,人们需要回去看一看科尔奈教授的基本理论——理解软预算约束的卷土重来,会给中国经济带来极其严重的后果。

澎湃新闻:在中国的学界,40岁以下的经济学者似乎都不太知道科尔奈。应该如何理解这一现象?

许成钢:这里边有多重的原因:比如经济学学科本身的状态。科尔奈教授的理论已经进入了经济学的主流,包括刚才提到的软预算约束理论,但走得还不够远。国际上经济学科有一个很重要的特点,经济学家的多数都特别赶时髦。老早以前凯恩斯用“选美理论”解释投资。经济学其实更像选美,非常赶时髦。当整个行业都在赶时髦,那就不仅仅是科尔奈的理论被现在多数年轻学者放弃,年轻的经济学者们普遍学习理论少,多数不关心理论。诺奖得主梯若尔(Jean Tirole)不久前在聊天时抱怨,很多过去成熟的公认的理论,现在的年轻学者们普遍不知道,不关心。因此不单纯是科尔奈的理论不受关注,而是经济学整个领域越来越不太关心理论。相对来说,比较资深的经济学者积累的知识较多,知道有什么东西是重要的,但年轻的学者甚至已经很有名的年轻学者,有大量的理论似乎是不知道的。在这种情况下,学术界的国际环境就会反映到国内的教学里。这是其中一个原因。

既然说到了国际上经济学界的问题,我这里还想借题发挥谈一谈。在国际经济学界,许多经济学家都认为科尔奈获得诺贝尔经济学奖只是时间早晚的问题。这是许多著名经济学家公开表达过的,比如当年科尔奈在哈佛经济系的同事拉里·萨默斯。马斯金(Eric Maskin)也告诉我,他每一年都向诺贝尔委员会提名科尔奈。后来他自己在2007年获得诺贝尔奖之后,他仍然每年都提名科尔奈。1999年,诺贝尔奖委员会在斯德哥尔摩举办了第五次诺贝尔经济学论坛,主题就是经济转轨。诺贝尔经济学奖已经颁发了几十年,而诺贝尔经济论坛只举办五次,可见其规格之高。这说明诺贝尔奖委员会充分认识到了经济转轨这个命题的重要性。而科尔奈是被这次论坛邀请的唯一主题演讲者,可见科尔奈在学术界、诺贝尔奖委员会眼里的地位。当时经济学家们普遍猜测,这次论坛是为科尔奈获诺贝尔奖做准备的。

但是,最终诺奖委员会还是没有把这个奖颁给他,在我看来,这是诺奖委员会的一个判断失误。我们必须知道,诺奖委员会常会有判断失误。我认为这是一个重大的判断失误。这与年轻人不太知道科尔奈教授的工作也是相关的。问题超出某个人是否得奖,而在于研究的大方向。因为年轻经济学者非常受每年的诺贝尔奖的影响。对于有独立思考能力的资深学者,诺贝尔奖对他们的影响不是很大,但是对于年轻人,诺贝尔奖颁给谁,年轻人往往就会去追逐那些获得诺贝尔奖的方向的工作。

澎湃新闻:你在《我的导师科尔奈》中提到,软预算约束这个概念的重要性和深度远远超过了计划经济和转轨经济,这是资本主义市场经济中也都基本存在的问题。科尔奈教授还写过文章讨论资本主义世界的软预算约束问题,但是被主流的经济学杂志退稿了。这是否与诺贝尔奖最终没有颁给科尔奈有关?

许成钢:没有直接关系,因为诺贝尔奖委员会并不会去数候选人发表了几篇文章,发表在什么地方。不过,作为一个整体的气氛是有关的。它不与具体的某篇文章有关,但与整个的气氛有关。当我说诺贝尔奖委员会丧失判断力时,指的就是科学不是选美,诺贝尔奖更不应该是赶时髦、选美,而现在的诺贝尔经济学奖却有“赶时髦”的倾向。

澎湃新闻:是什么直接原因致使西方的主流期刊看不到这篇文章的价值?

许成钢:科尔奈教授的工作是围绕对制度的研究展开的。在经济学作为一个研究领域的早期,也就是从亚当·斯密起的100多年间的,这个领域叫“政治经济学”。一直到了19世纪末20世纪初,马歇尔发明了一个词叫经济学,才把“政治经济学”这个名称替换掉。进入了20世纪以后,“经济学”这个名字慢慢变成了主流。

在原本还被称为“政治经济学”时,这个领域讨论的问题都以制度为主。马歇尔之所以把它称成“经济学”,是在有意学习物理学,试图将经济学变成一门严格的科学时的做法。任何一个学科变成严格科学的第一步,就是要用抽象和分析的方法将复杂的问题简化,目的是为了要能够定量。这是经济学试图学习物理学的方法论的一个方面。还有一个重要的事实——到了19世纪末,市场经济已经发展得相当完善了。当市场经济已经如此高度发达的情况下,经济学便把支持市场经济的一些制度当作假设,作为理论发展的第一步,这没有问题。可若将一些不得已的简化假设,当成了是天经地义的研究范围和对象时,就会出毛病了。

从20世纪上半叶以来的几十年里,经济学的主流逐渐收窄,不再关心制度问题。正如我刚才讲的,最初的发展是为了让这个学科能够定量化,于是经济学便被定义成研究资源配置的学科。如此定义经济学的一个重要的含义就是(经济学)不再关心制度问题。可是,即便只讨论资源配置的问题,实际上也是离不开制度的。这样的趋势在很长的时间里成了经济学的主流,直到上个世纪70-80年代。

这个过程中,只有少数了不起的经济学家还仍在研究制度问题,科尔奈是最重要的代表人物之一。其他的主要代表人物,有的获得了诺贝尔奖,例如哈耶克、诺斯和科斯。他们获得诺贝尔奖直接原因就是他们对制度问题的研究。当时的诺贝尔奖委员会比现在有判断力,认为经济学不可以不关心制度问题,就在很少的关心制度问题的人选中,给了诺斯和科斯诺贝尔奖。非常不幸的是,诺贝尔奖委员会对制度问题,只关心了很短的时间。话虽这样说,经济学对制度的研究也并不是不存在。如今以非常技术性的方式去研究制度,在经济学里也已经形成了力量,并已在经济学的主流当中,只是相对而言还不够强。而且,还有相当多的人有一个错觉,误认为经济学理论要能成为理论,必须非常数学化,而科尔奈讨论制度的理论不是高度数学化的,因而它不算是理论。这也是很多年轻人不知道科尔奈的工作的一部分原因。实际上任何的重大的理论突破,一定首先要有观察和直觉,然后才是构建模型。比如诺奖得主哈耶克、科斯和诺斯都是没有数学模型的,他们都走得相当远。与他们相比,在科尔奈的理论基础上,已经有了很多数学模型。继续发展,会走得更远。

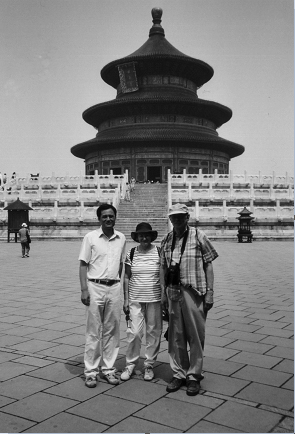

钱颖一(左一)与科尔奈夫妇在北京天坛

澎湃新闻:你将科尔奈教授称为“社会科学家”,也提到“他的授课和研讨会风格完全不限制在主流经济学之内,而是跨学科的,把经济学、政治学、社会学甚至历史学都融为一体”。对他的这一特点,你作何评价?在中外的经济学者中,像他这样的“社会科学家”是不是少之又少?

许成钢:社会科学的划分是人为的,可以分成几个领域:经济学、政治学、社会学、人类学,历史学有一个部分是属于社会科学,有一部分属于人文。这种人为的划分只是为了讨论问题方便,一开始时有一些帮助,但当每一个领域都为自己筑了高墙,不可随意跨越出自身领域时,这种人为的划分就会成为学科发展的障碍。

道理很简单,因为这个划分是人为的,只是为了方便,而真实的世界里并不存在这些界限。在真实的世界中,经济现象、政治现象、法律现象等等都是一同出现的,往往不能分开。所谓的分开只是为了在认知和研究的过程中,为了方便而做的假设。举一个特别简单的例子,经济学里讨论的基本问题之一就是产权跟合同的问题,所有的合同理论都有一个重要的假设——只要合同设计是合理的,合同的执行不是问题。这个假设放到任何一个发达的国家都大体上行得通,美国、英国、德国、日本等等。但是放到像中国、匈牙利这样的国家就是大错特错。在这些国家不可能只单纯地讨论合同设计,而不用去考虑合同的执行。对产权与合同的保护和执行产生的问题,原本是社会科学应该研究的重大问题。但这些不是主流经济学通常所讨论的问题。其中一些关键的部分,多数经济学家是不讨论的,甚至不了解。若是不面对现实,不研究,就会搞错。因此就要讨论跨学科的问题——要跨过经济学的狭窄界限,去讨论法律的问题、政治的问题、社会的问题,甚至要讨论人的意识与认知,比如人与人之间如何建立信任。要对这些现象进行理论探讨,就一定要打破经济学、政治学、社会学和法学之间认为设定的界限。

澎湃新闻:你的职业生涯中,很大一部分也是在从事教学工作。你提到过,科尔奈在学术上对学生的要求很严格。他的哪些批评让你受益,并对你的教学也造成了影响?

许成钢:严格是所有杰出的学者必备的特点。我在哈佛时是两位导师,一位是科尔奈,另一位是马斯金(Eric Maskin)。2007年马斯金获得诺贝尔奖后很快就到了北京。记得那时我问了他一个问题,我说你作为阿罗的学生,当时他怎么对你的,他对你做了什么,怎么培养的你?(编者注:肯尼斯·阿罗,1972年因对一般均衡论的贡献,与英国经济学家约翰·希克斯共同获得了经济学诺贝尔奖。)马斯金笑着说,“你应该已经知道答案。我都是学的他。他对我做了什么,我就对你做了什么。”这句话背后是什么意思呢?马斯金作为老师是出了名的严厉,很多学生选择他做导师都会中途放弃,因为他太过于严厉,永远都在挑刺,而且挑的都是“大刺”,不是“挑小刺”。我的另一位老师,老朋友奥利弗·哈特(2016年的诺贝尔经济学奖得主),他要显得温和一些,他还会告诉你文献在哪,但在即便学术问题上也很严厉。与他们相比,科尔奈没有什么不同,他们都是最好的学者,任何好的学者都必须是这种态度。

科尔奈不一样的地方在于,他更关心学者的道德问题;他更关心经济学不能只限制在很窄的范围里,以及经济学家不能完全没有价值观。与此相比,很多经济学家认为,经济学作为科学,应该价值中立。可是科尔奈反反复复强调,在把社会问题作为研究对象时,研究者不可能完全没有基本的价值观念。所以我们作为社会科学家,我们作为社会科学的研究者,正确的价值观是研究起点。这是科尔奈区别于很多其他经济学同仁的地方。

澎湃新闻:科尔奈本人的出身非常特殊,他跟这些美国学者的出生是完全不一样的,经历也更复杂。你去美国后对他一见如故,是不是因为都亲身经历过制度的剧烈变迁,对这一类的问题会更敏感?(科尔奈出身于犹太家庭,他的家人在二战期间丧生于纳粹对犹太人的大屠杀,他本人从大屠杀中逃出,在苏联红军解放匈牙利之后,成为一名共产党员。1968年,匈牙利成为社会主义阵营中第一个进行全面经济体制改革的国家,科尔奈是这场改革的设计者和策划人,在这场改革中,匈牙利经济改革全面放弃了计划经济。)

许成钢:我们的共同点是我们都关心社会主义制度。那么美国的学者,哪怕是极为出色的学者,他们因为根本没有在这样的制度里生活过,哪怕是有些了解,也是抽象的,并不是真的了解,更不用说多数人不了解。

我们作为社会科学研究者,思想来源于从实际来的感觉,当你没有这个感觉的时候,就没了研究和思考的源泉。因此,不是在这样的社会里生活过的人,是不知道当中的社会现象的,也就很难真的去研究那些制度。就如同中国人若根本不了解发达的市场经济制度,去研究发达市场经济,往往就限于通过学习到的一点数学,在已有的模型上做些微修改,很难有原创性的研究。因为对自己没有生活过的社会根本不会有基本的感觉。

澎湃新闻:如果设想科尔奈教授还在世,你认为他会对今天的中国有什么建议?他的理论放到今天,对中国还有什么启示?

许成钢:他一直很关注中国,其中的一个大问题他会关心的,就是要防止软预算约束的大规模的、以新形式卷土重来。过去科尔奈说的软预算约束可以简单应用到以人为的方式把国企变得很大。就像吴敬琏老师当年所说的,把许多小船给焊在一块,连着一块变不成航母,这样是弄不成的。人为地做大做强,就可能将软预算约束问题变大变坏。

而新形式的软预算约束例子包括一些在证券市场上市的国有企业,及地方融资平台产生的问题等等。这些融资平台注册为地方国企,却其实质并不是真正的企业,而只是地方政府希望从银行等金融机构借钱所建立的一个融资平台。它的融资方式就是地方政府将土地划拨给融资平台,然后由融资平台拿土地做抵押,再到银行等金融机构去借钱。过去软预算约束问题讨论的是真正的国有企业,而这些融资平台算不上是真正的企业,它们只是通过拿土地做抵押去借钱的机构而已。为什么这些融资平台产生软预算约束问题?道理很简单,之所以有的地方政府在借贷方面胆子如此大,银行也愿意大规模贷款,都是因为地方政府不会因为借钱过多,在资不抵债时破产。而这正是软预算约束的定义。

按照软预算约束理论,这些问题会产生一系列的后果。如今很多人不知道科尔奈的理论,不知道软预算约束会带来灾难性的后果。所以说,第一,科尔奈的理论没有过时;第二,这正是眼前的现实;第三,这个现实需要得到“诊断”和“治疗”。

澎湃新闻:最后你能否用一到两句话总结科尔奈教授的贡献?

许成钢:简短的总结需要认真考虑。十多年前我为他的自传的中文版写的推荐语,在经历了十年后,尤其是目睹他在最后两年的作为后,我更感到那是准确的总结。学术与人格的统一,尤其对于我们所面对的研究对象来说,特别重要。我只需要把那句话里面的时间改一下。

“在我与科尔奈三分之一世纪的亲密交往中,我见到的科尔奈是一个从来不对政界、学术界和社会上任何歪风邪气低头的人,永远不低头,永远都是勇敢、坦诚、直率的。他从来不会因为苟且小利而丧失原则,他是以他的人格来带动学术的。” (编者注:原文为“在我与科尔奈四分之一世纪的亲密交往中……”)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司