- +1

董少新读《礼仪之争中的中国声音》︱“见证曾经发生的讨论”

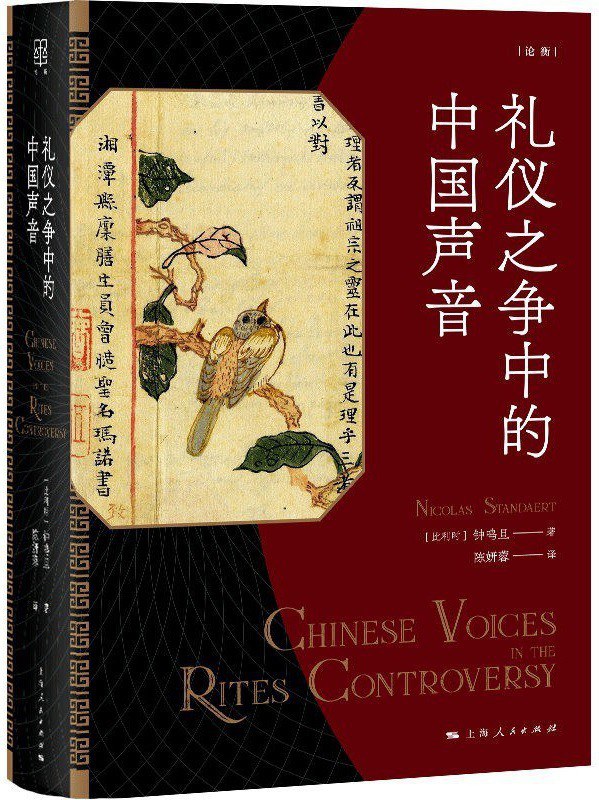

《礼仪之争中的中国声音》,[比]钟鸣旦著,陈妍蓉译,上海人民出版社2021年9月出版,555页,98.00元

2001年冬,我慕名前往比利时鲁汶大学,向汉学系系主任钟鸣旦(Nicolas Standaert)教授问学。钟先生送我一部由他主编的、刚刚出版的《中国基督教研究手册》(Handbook of Christianity in China, 635-1800)。这部书成为我此后学术研究中的案头必备参考书,几乎所有明末清初中国天主教史及中西文化交流史方面的题目,都可以在这本书中介绍的原始文献和前人研究成果的基础上开展。此后,我读了钟先生的《杨廷筠》《礼仪的交织》《传教中的“他者”》《可亲的天主》等著作,以及关于文化相遇的方法论、科学分科、帕雷解剖学的中译本、耶稣会士对中国历史的研究、传教士对邸报的翻译、耶稣会士对中国舞蹈的研究等专题论文,每一部、每一篇都令人深受启发。2012年,钟先生的《礼仪之争中的中国声音》(Chinese Voices in the Rites Controversy: Travelling Books, Community Networks, Intercultural Arguments)出版;同年11月19日钟先生在复旦大学文史研究院做了题为《礼仪之争中的中国声音:一个地方问题的全球化(1701-1704)》的演讲,我有幸主持了这场演讲并获赠该书一册。当然,我也再次被此书中外史料之丰富、视角之独特、对文献解读之细致所折服,而该书使用“间”(in-betweenness)的理论对一批极为特别的文献的阐释,尤其具有启发性。但该书英文版出版九年来,似并未在中国学界引起应有的讨论,成为“中国礼仪之争”研究中被中国学界忽视的“声音”,这是令人遗憾的事。个中原因是多方面的,但语言的隔阂可能是原因之一。现在该书的中译本终于由陈妍蓉博士翻译、上海人民出版社出版了。我相信该书中文版的出版会在中国学界引起更多的讨论,产生更大的影响。

如果要在十六到十八世纪中西文化交流领域选出一个一等一的题目,我认为非“中国礼仪之争”莫属,这不仅是因为该题目涉及来华天主教各修会之间的冲突,葡萄牙、西班牙、法国、中国与教廷之间王权和教权的复杂矛盾,更为重要的是,这场持续长达三个世纪之久的有关中国礼仪的争论,触及了中国文化和西洋文化的最深层,表现为天主教教义、礼仪与中国占统治地位的儒家思想中敬天、孝亲、尊师礼仪、观念的冲突,催生了儒家经典的西译和欧洲早期汉学的发展。不仅如此,对这个题目的研究还具有很大的现实意义,尽管1939年教宗庇护十二世颁布《众所周知》谕令,允许中国信徒祭祖祀孔,中国礼仪之争宣告结束,但是中西文化的深层次矛盾并未彻底解决;当前中西之间在意识形态、价值观念方面的冲突,在一定意义上可以说是“中国礼仪之争”在政治、思想观念领域的延续。1939年中国礼仪之争的最终解决,是西方天主教从绝对的排他性向一定的包容性发展的进步表现,而这种包容性是否能够、何时能够扩展到包括意识形态、价值观念在内的各个领域,是需要我们在全球化深度发展的当下不断思考的。十七世纪来华耶稣会士对待中国礼仪、文化的包容性态度和调适性策略,对我们今天面临的中西文化、观念冲突问题,仍具有借鉴价值。

对于十七至十八世纪的“中国礼仪之争”,学界已有一些研究,西方学者如库敏士(Cummins)、南木(George Minamiki)、孟德卫(David Mungello)、柯兰霓(Claudia Collani)、鲁保禄(Paul Rule)等,中国学者如李天纲、韩琦、吴莉苇、谢子卿等,或对三百年“中国礼仪之争”史全面梳理,或做某一个案研究。但整体而言,学界对礼仪之争的研究远未完善,仍有大量的档案文献未曾被发掘利用,很多重要议题尚待深入研究。研究不足的现状可能是由这样几个难点导致的:首先,“中国礼仪之争”问题时间和空间跨度大,牵涉面极广,涉及的人物、组织、政权多且复杂;第二,有关礼仪之争的档案文献不仅数量庞大,而且语种众多,且大多数文献都是未曾出版的手稿,分散于欧洲、中国、日本等地的图书馆、档案馆中;第三,恐怕也是最重要的,从事该题目的研究,不仅要求研究者对欧洲基督教教义、历史、政教关系等有深厚的学识积累,而且对中国传统文化、儒家思想、明清政治观念、社会习俗等,也要有深入的了解,中西两方面的知识背景缺一不可。在这些困难的挑战下,选择个案研究是一个可行的办法;学界的个案研究多了,对礼仪之争的整体性研究才有可能推进。

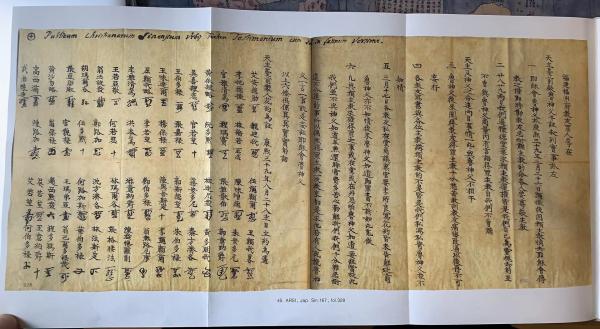

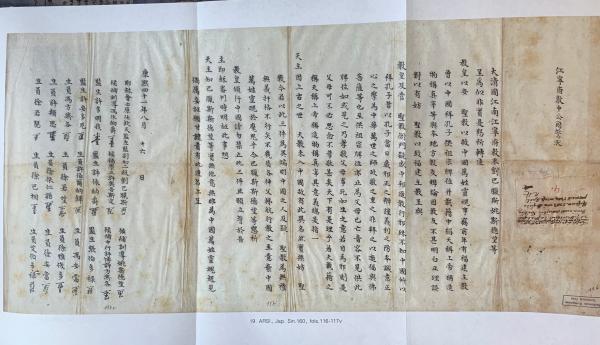

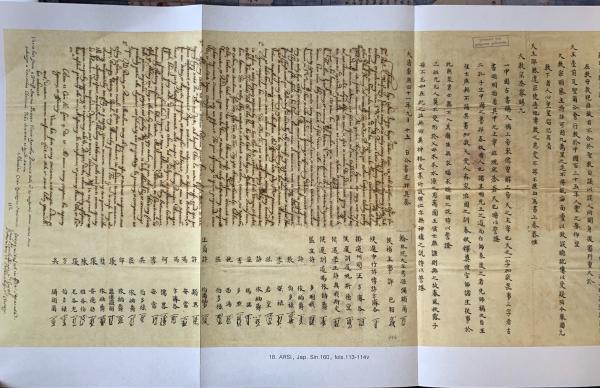

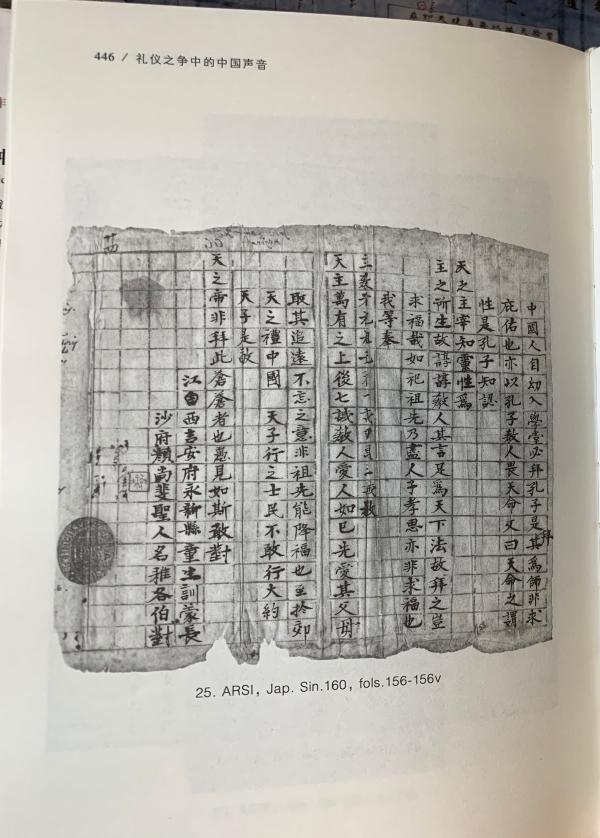

一般认为,“中国礼仪之争”是来华的耶稣会士与多明我会士、方济各会士之间就中国的祭祖、拜孔、葬俗等礼仪问题以及“天主”“灵魂”等核心概念的译名问题的争论。但实际上,这场争论的对象是中国礼仪,而争论的结果将影响中国奉教者的行为和身份认同,甚至影响到中国信徒的仕途和其在中国传统宗族社会中的地位,因此中国信徒、文人、士大夫乃至皇帝本不该缺席,而实际上他们也的确发出了自己的声音。在罗马耶稣会档案馆(Archivum Romanum Societatis Iesu, Rome)保存着一批中文文献(主要集中在Jap.Sin. 157, 160等编号中),是中国各地信徒、文人、官员写给教宗的书信、证词,表达了中国人对中国礼仪的看法,呼吁教廷允许中国信徒践行中国传统礼仪。尽管其中部分文献的“格式化”痕迹明显,说明在华西洋教士曾发动、组织中国人按照耶稣会的意见来书写这些文件,但细读后不难发现,这些文献在“形式和内容方面显示出丰富的多样性”(11页),而非千篇一律;它们是中国人对礼仪问题的真实意见表达,“是中国人的声音在礼仪之争中的回响”(第6页),从不同角度体现了文化本位主义特征,而不仅仅是在耶稣会士的授意下为完成任务而撰写的文本。这些文献是中国人站在中国传统文化和礼仪的立场上,对这场争论发出的中国声音,因此弥足珍贵。以往学界对这批文献关注不多,1995年黄一农先生发表《被忽视的声音》一文,对这批文献做了介绍;2003-2005年韩琦、吴旻伉俪先生发表《“礼仪之争”中教徒的不同声音》《奉教天文学家与“礼仪之争”(1700-1702)》《礼仪之争与中国天主教徒》等论文,从不同角度探讨了这批文献。而钟鸣旦先生《礼仪之争中的中国声音》则是目前为止对这批文献研究得最深入、最全面的专著。

1693年3月26日,福建宗座代牧颜珰(Charles Maigrot, 1652-1730)颁布《训令》,谴责耶稣会的译名政策和对中国礼仪的态度。该《训令》于1697年抵达罗马教廷圣职部,不仅在教廷内部,而且在欧洲,特别是巴黎,引发激烈讨论。1700年耶稣会总长冈萨雷斯(Tyrso González, 1624-1705)发出致中国传教士通函,向传教士、中国教徒文人和非信教官员征求与礼仪之争各项议题相关的证词,以作为在这场争论中耶稣会的论点的证据。时任耶稣会中国副省会长的安多(Antoine Thomas, 1644-1709)接到通函后,积极地开展此项工作。他于1701年冬命卫方济(François Noël, 1651-1729)和庞嘉宾(Kaspar Castner, 1665-1709)带着一批此前收集的中文书籍和文件前往罗马;稍后,安多向在各省传教的耶稣会士发出请求,收集中国教徒的证词,1704年初,一批有四百三十多人签名的六十多份证词文件,分别通过法国、英国、荷兰等国商船寄往罗马。1703-1704年的大部分时间,卫方济和庞嘉宾在罗马为耶稣会的立场做辩护,而先后抵达的这两批中文文献便成为他们的重要论据。他们从中文书籍(尤其是儒家经典和中国教徒的著作)中摘取支持本会立场的文字,翻译成拉丁文,并形成各类文件(会议记录、摘要、备忘、请求书、书信、答复等),刊印发行,以供枢机主教们传阅。也就是说,这些中文材料由卫方济、庞嘉宾根据辩论需要而摘录、编辑、翻译、出版,在罗马以及布拉格、伦敦、巴黎等地形成了一个复杂的文本系统,并在欧洲的教会内外流传。其中两份最重要的文本,也是钟先生该书中主要讨论的两种拉丁文文本,是卫、庞编辑的《证言摘要》和《更新证言摘要》。前者于1703年3月27日呈递教宗,8月公开出版,除了在华各修会传教士证词外,占主要篇幅的是对中国籍神职人员、教徒所写的书籍和儒家经典的摘录;后者于1704年8月刊印并呈递给教宗,主要是中国教徒、文人和官员的证词的拉丁文翻译。

1704年11月20日,教宗克莱芒十一世批准了反对中国礼仪的法令《至善的天主》,这不仅标志着耶稣会士在这场争论中失败,也标志着安多、卫方济、庞嘉宾等耶稣会士以及数百名中国人的努力付诸东流。也就是说,来自中国的、代表中国声音的这批文献,没有达到其预期的目的。但历史学家不以成败论英雄,一些事件、文本在历史上所发挥的作用往往与其发起、产生时的目标并不一致,无心插柳柳成荫的例子在历史上比比皆是。钟先生认为,直到十七世纪末,罗马的档案中所发表的大部分论证都是基于欧洲人的意见,而这批中文材料的价值就在于“它们是第一次大范围地把中国人的意见纳入文本”(30页),“将中国人的发言带入这场辩论”(40页)。钟先生此书主体部分分为三章,分别从“旅行的书籍”“群体网络”“文化间的争论”三个巧妙的角度,来研究这批文献,从而“探讨关于中国礼仪的知识是如何在一个18世纪初、位于中欧之间的智识世界里生产、分配和交换的”(第6页)。

书籍(也包括任何形式的文本)由于具有时间上的稳定性和空间上的灵活性而成为人类保存和传播知识的最主要媒介。书籍的跨区域流通是文化的跨区域传播的重要手段。在十六至十八世纪中国与欧洲文化交流的早期阶段,书籍在中、欧之间的长途旅行扮演着重要角色,其中包括西洋传教士带到中国的欧洲书籍,也包括他们从中国带回欧洲的中文书籍。以欧洲书籍为基础,面向中国受众,传教士在中国用中文编译、撰写了一批书籍,这一做法一般被称为“书籍传教”策略,也是这一时期西学东渐的主要形式;抵达欧洲的中文书籍,不仅回应了欧洲人对新鲜事物的好奇心,而且也被编辑、分类、摘录、翻译和出版,从而“向欧洲人打开了一个新的世界”(106页)。在“旅行的书籍”这一章,钟先生以丰富的史料和细致入微的考证,首先向读者展现了《证言摘要》中所征引的中国经典和天主教徒著述,包括《日讲易经》《四书日讲》《诗经说约集解》《家礼》《五经异议》《文献通考》《礼记集说》《孔庙礼乐考》《周礼》《谐声品字笺》以及传教士和中国教徒的中文著作如李九功《慎思录》《问答汇抄》《礼俗明辩》《证礼刍议》,严谟《辩祭》《祭祖考》《木主考》《条问集答》等,总计达数十种。这些书籍都在罗马耶稣会档案馆中,《证言摘要》中的大部分引文都可以在这些书中相应的位置找到原文,而且原文的这些位置上常有卫方济、庞嘉宾做的圈点、标记和旁注。钟先生的研究为我们呈现出当时卫方济、庞嘉宾等人在罗马的工作程序和细节。接着,钟先生研究了这些中文书是如何到达罗马的,“今天保存在耶稣会罗马档案馆日本中国文献部(Jap.Sin. I-IV)的大部分汉语文献,都可以追溯到(卫方济、庞嘉宾)两位代表员到访罗马的历史”(102页),这些书也成为他们编写、翻译中国证言的主要参考,而其中耶稣会士方济各(Francesco Filippucci)在广东、澳门长期收集的中文书,更是发挥了重要作用。钟先生进一步把罗马耶稣会档案馆中的汉籍视为一座图书馆,探讨它形成的历史过程,其中主要包括卢安德(Andrius Rudamina, 1596-1631)、金尼阁(Nicolas Trigault,1577-1629)、柏应理(Philippe Couplet, 1623-1693)、余天明(Giovanni da Leonissa, 1656-1737)、白晋(Joachim Bouvet, 1656-1730)等人带回的汉籍。在礼仪之争和启蒙运动的背景下,这些汉籍不仅“干扰了”欧洲图书分类系统,“缩小了中心与边缘之间的距离”,更重要的是,从这些汉籍中产生出新的文本,既简化了原汉籍中的信息,同时也对原汉籍中的信息有所扩充,从而“放大了中国人的声音”,“使得新的相遇成为可能”,乃至在启蒙运动中成为他山之石,被用作向传统欧洲思维方式提出质疑的武器(108-109页)。由此,钟先生发掘出这些书籍的历史价值,认为“这些书具备某种永恒的意义。即使它们的作者已逝去,它们在图书馆中物理性的存在仍然见证着曾经发生过的讨论”(109-110页)。

“旅行的书籍”这一章,以《证言摘要》及其所依据的中文书籍为核心,探讨的是书籍史中以往甚少被关注到的早期中国书籍传入欧洲的历史及其在欧洲的影响。而在“群体关系网络”这一章,钟先生转换了视角和议题,以《更新证言摘要》及其所依据的中国教徒、官员、文人的集体书信和个人文件为核心,探讨的是十八世纪初中国教徒群体的社会构成和关系网,以及这个网络由于礼仪之争而具有的跨国性质。中国教徒致函教宗或耶稣会总长反映教区存在的问题,尤其是控诉传教士内部的矛盾及传教士与教徒之间的矛盾等,以1651年严赞化和其他六名教徒写信给耶稣会总长为最早,此后半个世纪中国教徒也多次有此类举动,其中1680年建宁教徒写给教宗的一封信有一百十八个签名。但写于1702年、1704年抵达罗马的这批中国教徒、官员、文人信件,规模是空前的,包括约十四封集体书信和四十八份个人文件,有四百三十个签名,分别来自北京、南京、江西、湖广、福建、广西等省份。这次行动当然是安多等耶稣会士动员、组织实施的,但从收集到的文件之多、地域之广以及时间之短可以看出,中国教徒、文人和官员响应积极,且从这些书信文件内容和形式的多样性可以看出,中国教徒、文人和官员具有主动性,或者说,耶稣会士的立场与他们的立场具有高度一致性,他们完全站在一条战线上。钟先生首先根据这些文件以及相关文献所流露出的蛛丝马迹,重建了其策划、组织、模版、收集、翻译、寄送等产生过程,在此基础上以四百三十多个签名为中心,利用传教士西文文献、天主教汉文文献和地方文献(尤其是大量地方志的使用),尝试呈现十八世纪初期的中国天主教群体网络,这是一件十分不易的工作,因为大部分签名者在历史中默默无闻,文献阙载,信上的签名可能是他们留下来的有自己名字的唯一资料。但钟先生使用大量的不同类型的文献,勾勒出了各地信教、友教群体的关系网,分析了该网络中人的身份、位阶、受教育程度以及在关系网中发挥的作用。其中尤其值得注意的是教徒群体的宗族特征,这可以从很多地方的书信文件中签名者多有同姓这一特征中看出,就这方面而言,如果能够进一步发掘家谱文献,或许会有更多的发现。另一方面,钟先生还揭示出这一网络的不同层次,包括地方网络(有些地方网络之间有交集)、全国网络和跨国网络。通过对全国性教徒网络的考察,钟先生认为“基督宗教在18世纪初期的社会构成仍然与明末大致相同,不过是遍布于更广大的区域”(214页);而且“似乎在17世纪末到18世纪初期,取得较高功名的天主教徒比我们之前设想的要多”(216页)。这些看法无疑纠正了学界以往对明末清初天主教史的一般认识。而跨国网络的存在,“有助于扩大信徒的视野:他们清醒地意识到,自己是遍及整个中国乃至整个世界的传教事业的一部分”,换句话说,“耶稣会的信息网络促成了一个地方性问题的全球化”,正是通过这一网络,中国人的声音得以被收集、翻译和传递,最终得以在罗马发表(218页)。如果说前一章从书籍史的角度给予中西交流史以启发,那么这一章则从传教史的角度,加深了我们对清初中国天主教史的认知。

“文化间的争论”是全书最后一章,篇幅不长,却对《证言摘要》和《更新证言摘要》所使用的中文材料的内容,做了鞭辟入里的分析。以往学界讨论“中国礼仪之争”,一般会认为其本质上是来华的耶稣会士与多明我会士、方济各会士之间的“利益之争”。从这一章的分析来看,“利益之争”的看法还是肤浅了。钟先生首先引入其导师许理和先生提出的“cultural imperative”概念(中译本将这个词译为“文化强制性”,但“文化强制性”一词的主观性过强,而原词可能更侧重于一种客观存在的文化强势,因此如何翻译这个词或许可以再斟酌),将中国正统儒家思想和欧洲天主教均视为在各自地区的“文化强制性”,包括天主教、佛教、道教等在内的中国境内的所有宗教,都必须证明自己是与正统站在一起的,否则就会被视为“邪”;而天主教所具有的“文化强制性”更强,不符合天主教的要求即被视为“异端”。在天主教与儒家思想相遇后,两者中均有一些部分为另一方所难容纳,罗马教廷和中国皇帝均不肯作出让步,而处于两者冲突之中的中国教徒,显然是最为难受的一个群体。因此,有关中国礼仪的争论“可以从某种意义上理解为两种文化强制性之间的对抗”,而本书所研究的这批中文材料则可以被视为中国教徒面对两种文化强制性所发出的回应。而处于争论漩涡中心的来华耶稣会士又何尝不感受到双重压力下的痛苦?因此他们综合中文材料和其他传教士的西文证词编辑而成的《证言摘要》,亦可被视为对两种文化强制性的回应。因此,无论是来安多、卫方济等华耶稣会士,还是严谟、夏大常、焦秉贞等中国教徒,在中国礼仪问题上持有相同立场,即天主教与儒家思想(尤其是“古儒”)是相合相通的,而不是相违相斥的。耶、儒本不相同,我想大部分耶稣会士也知道这一点,因为在征引中国典籍时,他们有意回避了与他们的主张相背的内容(292页),但从发展的眼光看,耶稣会士的合儒策略具有超前意识,两种文化若要共存、相合包容乃至融合,必须对各自原文化作出新阐释。正如卫方济后来在布拉格出版的书中写道:“关于祭祖的礼仪,真的是政治性的和民俗性的;其次,他们所含有的唯一崇拜,是人类对自己的终点和目标所怀抱的观望。”(306页)这也是耶稣会的传教策略留给我们的宝贵遗产。

而中国教徒、文人和官员的证言,一方面阐述祭祖祀孔礼仪的世俗性,另一方面亦强烈维护中国传统的正当性。例如一位南昌教徒写道:“今若专称天主,并不称上帝,则中国之经书皆为无用矣。然而中国经书断不可易。现在劝导外教之人,必然援引经书,作证人始信服。”(283页)被耶稣会士当作证言的康熙皇帝御批这样写道:“敬天及事君亲师长者,系天下通义,这就是无可改处。”(273页)“天下通义”有类我们今天讲的“普世价值”,是人之为人的一般准则,因此是不能改的。有些教徒和官员的证言,以类比的方式反问教廷,表现出对罗马教廷“文化强制性”的挑战。例如湖广省的教外学者写道:“今闻贵国将帝王宰官大人及有名望者刻画其像以识之,他人且然,况我祖乎?若疑魂在木牌上,则贵国帝王宰官大人等之魂亦在纸画上乎?今敝国不疑贵国之画人,而贵国又何故疑敝国之木牌位耶?”(286页)五位北京教徒在证言中说:“今有一比喻,设如中国十余人侨寓西洋,见其国中所行之礼,自思于理不合,亦不究其所向原意之美好,即欲更变其定例,不知西洋通国人肯服与否?”(239-240页)这些来自中国人的反问和质疑,以今天的眼光看,何尝不是一种反对文化强权、争取文化平等的强烈主张?我们非常想知道,中国人的这类证言是否被准确地翻译并编辑到《更新证言摘要》中,更想知道教廷的枢机主教、神学家们对这些反问的看法。但钟先生在本书中似未做详细阐述,有些可惜。钟先生只是在最后笼统地说,“中国天主教徒和不信教人士所作的解释变成了传教士们发表神学观点的主要依据。在卫方济和庞嘉宾准备的文档里,中国教徒和没有神学背景的不信教者与主教们、训练有素的神学家和宗教人士一起出现在同一论坛上。《证言摘要》清楚地表明,‘被忽略的声音’不是像我们之前所想的那样被忽略了,而是被引用为权威意见。换言之,‘被忽略的声音’变成了‘被拒绝的声音’”。(292页)然而,“中国声音”只是被耶稣会士引为“权威意见”而已,而且这种引用也是根据需要做了摘录和编辑,但从最终结果来看,“中国声音”也好,耶稣会的申辩也罢,都没有被教廷采纳,因此“中国声音”也基本等同于“被忽视”了。但起码卫方济没有忽视来自中国的声音,而且他“在努力争取的是,扩大中国人的声音所能抵达的范围,并向他们在礼仪之争中扮演的重要角色致敬”(306页)。钟先生这本书,也没有忽视这些中国人曾经向罗马教廷发出的声音,而是揭开尘封的档案,剥掉历史的面纱,再现了这些声音。钟先生说:“我将本书献给所有参与书写历史的无名者。”(第9页)

本书所研究的核心对象,是一批特殊的文献,包括耶稣会士编辑的《证言摘要》和《更新证言摘要》以及这两个拉丁文本所主要参考的一批中文材料。钟先生从三个独特的角度来研究这批文献,但是就全书而言,对这批文献的探讨仍留下了很多空间。首先,这批文献是是用于正在罗马进行的有关中国礼仪的争论的,但全书对这批文献在礼仪之争中所发挥的作用涉及不足。书中没有告诉我们罗马教廷的哪些人阅读过这些文献,以及他们对这些文献的内容持有什么样的观点;罗马教廷为何没有采纳这些来自中国的声音,参与争论的另一方提供了什么样的资料以支持他们的相反意见,他们所提供的资料又是从何而来的。钟先生书中说,因为鲁保禄先生正在从事礼仪之争的研究(第7页),所以本书便有意回避了对礼仪之争本书的讨论。但缺少这一讨论,有关这批文献的很多问题便无法回答。第二,这批文献及其衍生出来的一整套文本系统,在欧洲到底有多大的流传范围?这也是本书没有回答的问题。钟先生在书中说,“卫方济的手稿和刊印后的著作遍布整个欧洲。他创造的知识构成了文人共和国学识的一部分,由共和国中的探索者和学者们共享。”(95页)但我们非常想知道,这批文献在欧洲到底产生了哪些影响,引起了哪些争论。比如,有哪些启蒙思想家阅读过这些文本,以及哪些人针对“中国的声音”发表过什么样的评论,这些我们在这本书中还看不到。第三,本书虽对这批文献的内容做了初步分析,但是仍留有很多余地,例如对中文文本和拉丁文译本可以进一步做对比分析,以检视耶稣会士翻译得是否准确,是否有故意曲解的情况,一些专有名词是否找到了合适的拉丁文译词,等等。书中提到中文本的“邪”被译为superstionis,“异端”被译为superstitiosa & idololatrica(287页),但并未评价这种翻译是否贴切。再如,在提交给教宗的拉丁文本中,哪些中文本中的内容被省略了,被省略的可能的原因是什么;哪些中文本并无的内容或意思被添加进去了,添加的原因又是什么,等等。钟先生这部著作从一定意义上讲,是为这批文献做了一篇长长的“导论”,扫清了有关这批文献的产生过程、传递过程、编辑过程等的大部分基础问题,并把这批文献的大部分以高清扫描的形式收入在该书中,还提出了从中西文化交流的角度对这批文献加以研究的指导方向,但同时也留下了许多需要进一步探讨的问题。即使仅就这批礼仪之争文献而言,本书也不应该被看作是研究的结束,而应该被视为进一步研究的开始。我们期待学界,特别是中国学界在不久的将来,能够在钟先生开辟的这条研究路径基础上,做出更多的相关成果。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司