- +1

打游戏|玩游戏的都是男的?女生不可能成为大神?全是偏见!

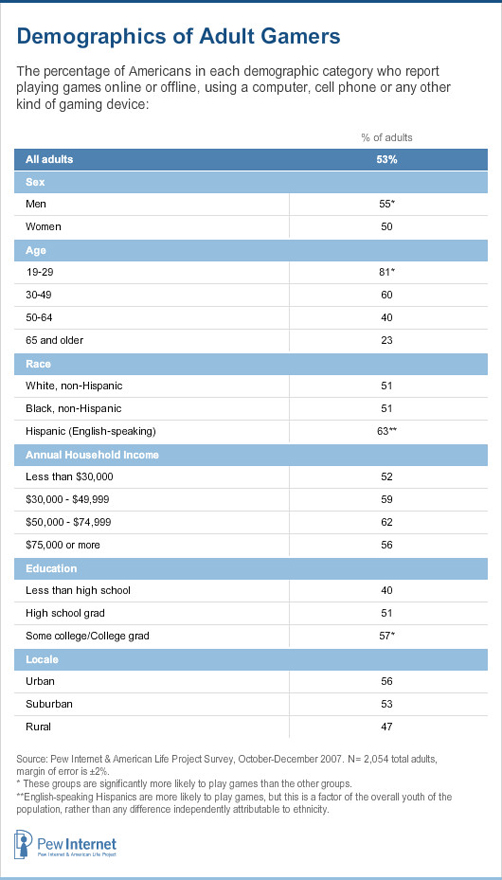

皮尤研究中心2008年12月7日公布的《成年人与视频游戏》(Adults and Video Games)数据报告显示,在美国,55%的男性玩游戏,而女性中的这一比例也达到了50%,考虑到美国的实际性别比例,男女玩家在绝对数量上差别并不大。

经过之后几年的发展,到2015年,皮尤的《游戏与玩家》(Gaming and Gamers)报告显示,这一数据变成了男性50%,女性48%,男女的玩家数量差异在缩小,而且数据也显示,主机玩家中女性要多过男性。

报告同样显示,有接近60%的美国人认为大部分玩游戏的人是男性。当参加调查的2001名美国人被问到“游戏是否在表现女性方面表现不佳”时,14%的人选择了“大部分游戏如此”,27%的人选择了“一些游戏如此”,而最多的人(40%)选择了“不确定”。乍一看似乎问题不大,考虑到实际玩家数和玩家刻板印象的投票比例差别只有10%的话,而那些认为大部分游戏存在性别主义问题的人可能是挑游戏的眼光有问题呢。

如果我们将目光转移到女玩家、女性游戏开发者所受到的歧视和性骚扰上,那么这个数据可能会产生不同的意义。2012年,一名《铁拳》战队的美国教练,在为卡普空公司举办的“交替袭击”比赛选拔队员时,对一名女性玩家实施了性骚扰。在采访中,他询问了该女玩家的胸罩尺码,要求她脱掉上衣,还用摄像头拍摄她的胸部和腿,嗅她的体味,并在比赛直播中评论她的外貌。而卡普空一开始并没有对此事做出回应,在孤立无援的情况下,这位女玩家只好放弃了比赛。而教练在随后甚至发表了性骚扰和格斗游戏社群是“一回事儿”(one and the same thing)。

而最近的例子是6月18日“时空杯”韩国区UW Artisan、Dizziness两战队在漓江塔地图进行的《守望先锋》8强赛中,UW Artisan选手Geguri在不到一秒的时间内,使用查莉娅准确瞄准了4名队友的位置。这段画面在inven直播后引发了质疑,网友怀疑这名玩家使用了“瞄准器”。还有网友八出Geguri的过往胜率达到了80%,而在得知Geguri是女性后,性别歧视言论更是不绝于耳。

在随后自证清白的inven直播中,Geguri手持麦克风的双手不停颤抖,显示她遭受了相当严重的精神压力,而在直播中她的出色表现,暴雪的背书,瑞典知名玩家Mendokusaii的鉴定都证明她的确具有这样的实力。

Geguri短时间内旋转视角并精准地为四名队友套上了护盾。

针对女玩家的侮辱和谩骂并非个例,而很可能是系统性的。

一名美国研究生艾米丽·马修(Emily Mathew)设计了一份21个问题的问卷,发放一周后收回874份答案。这其中79.3%的回答认为游戏中的性别歧视非常严重,63.3%的女性称自己受到过谩骂或骚扰,这个比例是男性玩家的四倍,20%的女性受访者表示她们曾经受到男性玩家的跟踪和骚扰,35.8%的女性承认曾因为歧视而短暂告别游戏,67.5%的女性还承认她们在玩游戏时会隐藏自己的性别。

而有趣之处在于,艾米丽的调查还发现使用不文明语言的人群一直延伸至39岁的年龄段,并且使用者的男女性别分布大致相同。承认曾经对其他玩家做出过带性别歧视的言论、威胁或者骚扰的男女玩家比例大致相同,都是12%。而不管是男性攻击女性,还是女性攻击其他女性,她们最先出口的词都是“荡妇”(Slut)。很显然,不论是PC端、主机端还是线上,游戏玩家群体还是更像充满霸凌的男孩俱乐部。

这或许是一种历史的延续。1982年,社会学家西德尼·卡普兰(Sidney J. Kaplan)对当时刚刚兴起的街机游戏厅进行了调查,并写成了《街机厅图景与男女在玩视频游戏上的差异》(The Image of Amusement Arcades and Differences in Male and Female Video Game Playing)一文,他给出的数据是街机厅的玩家中80%是男性,女性只占20%。

而第二年研究者约翰·崔考斯(ohn W. Trinkaus)的研究表明,男女玩家的比例大约是8:3。这个数据保持到了1980年代末。1988年,《玩物》(Playthings)杂志发表数据显示,主流游戏玩家中女性只占21%。

同年,任天堂的数据显示27%的NES玩家是女性。正因为在最初游戏的确更像是男孩子的玩意儿,所以才形成了更为男性化的游戏文化。更何况男性玩家长期以来承受了“玩暴力游戏的人本身更为暴力”“玩游戏是浪费时”“玩暴力游戏会导致犯罪”等等偏见,所以在女性主义者跳出来继续指责他们时,他们的怒火被激发出来。

但考虑到女性在游戏业中参与时间之早,开发者之间也存在这种情况就有点不可思议了。

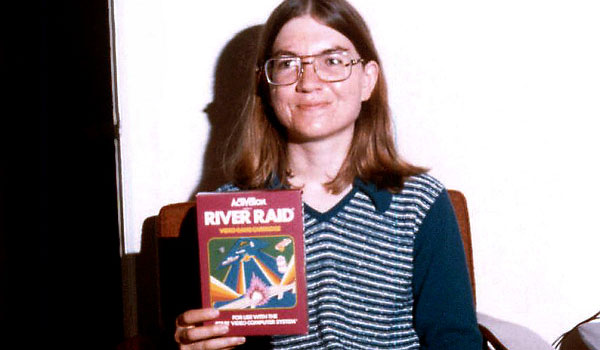

1978年,加州大学伯克利分校计算机系的女生卡罗尔·肖(Carol Shaw)加入雅达利,成为世界上第一个女性游戏开发人员。在那时,她要负责图像、音效、编程等全部开发工作,而加入雅达利六个月后,她做出了第一个游戏《3D圈叉》(3D Tic-Tac-Toe)。

这款游戏的意义就在于肖在内存非常有限的情况下做出了非常出色的人工智能,以致于这部作品成了很多计算机科学家的研究对象。

在为雅达利工作了两年后,她被迫离开了游戏行业,进入天腾(Tandem)公司成了一名汇编语言程序员。但十六个月,她决定重返游戏行业,这次她选择了动视(Activision)。她为动视做的第一款游戏就为她赢得了很多荣誉,那就是《河谷袭击》(River Raid),该作被《信息世界》(Infoworld)评为年度最佳动作游戏。

和肖一样为游戏行业做出杰出贡献的女性还包括布兰达·罗梅罗(Brenda Romero,参与了《巫术》系列的关卡设计、系统设计、脚本和说明书撰写等等),罗伯塔·威廉姆斯(Roberta Williams,《国王密使》系列制作人),艾米·亨尼克(Amy Hennig,《杰克与达斯特》系列和《神秘海域》系列的脚本和动画导演),西沃恩·瑞迪(Siobhan Reddy,参与了《小小大星球》的开发)等等。

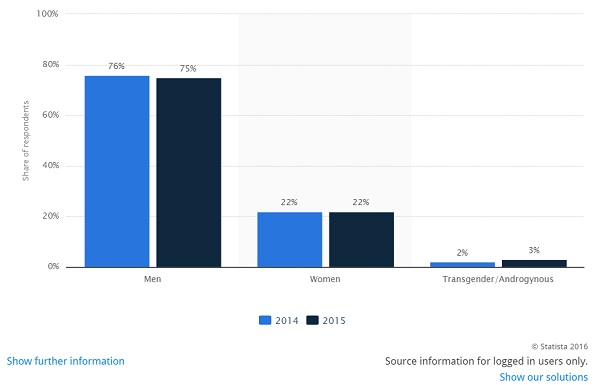

但这些女性的出色表现并没有能够帮助改善女性在游戏业的弱势地位。据Statista公司的数据,截止2015年,男性从业者占到了75%,女性只占22%,比女性更为弱势的是双性人和跨性别群体。

女性的弱势不仅体现在数量上,还体现在了环伺的来自男性的敌意和蔑视。

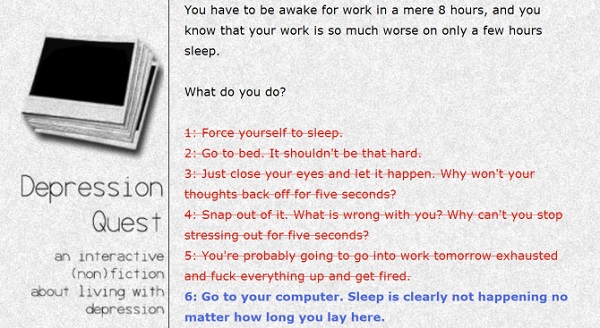

2013年2月,女游戏开发者佐伊·奎恩(Zoë Quinn)发布了一款互动式电子小说《忧郁任务》(Depression Quest),收到了非常正面的评价。同时,一些抵制者认为这款游戏受到了不应有的关注,评价虚高。奎恩开始收到仇恨邮件、匿名电话,这种骚扰持续了18个月。

2014年8月,奎恩的前男友安然·乔尼(Eron Gjoni)发布了一篇9425字的博文,罗列了聊天记录、私人邮件等证据,指责奎恩与小宅网(Kotaku)的记者内森·格雷森(Nathan Grayson)偷情以换取其对自己游戏的正面报道,而实际上格雷森从没有评论过奎恩制作的游戏。

这篇博文在4chan,Reddit,8chan上流传甚广,最终引发了一场有组织的骚扰活动。在演员亚当·鲍德温的倡议下,反对者们在推特上的#游戏门#(Gamergate)标签下发布了一系列仇恨言论,包括死亡威胁、谩骂、强奸声明等等。

而“战火”还波及到了在专门介绍游戏业动态的播客中持女性主义立场的女游戏制作人布莱安娜·吴(Brianna Wu)和专门针对游戏业和游戏内容进行女性主义批评的加拿大女评论员安妮塔·萨克伊西恩(Anita Sarkeesian)。

这场活动的参与者们明确表示他们就是不满于游戏业的媒体伦理、政治正确和那些女性主义者。

这次针对女游戏开发者的仇恨行动并不是孤例。

在2014年国际游戏开发者协会(International Game Developers Association)的调查(《开发者满意度调查—2014》,Developer Satisfaction Survey 2014)中,虽然在被问到“你是否遭受过歧视”和“你是否目睹他人遭受过歧视”时,分别有62%和55%的人投了“没有”,而且极少有人反映性别歧视问题,但在匿名访谈中,调查者还是收到了大量针对性别歧视的抱怨,虽然这些抱怨的描述通常非常笼统而无法量化。

抱怨的点包括录用时更倾向男性、男下属的顶撞、男上司(尤其是白人男上司)对自己创意的不屑一顾、以工作会议名义安排私人约会、对女性外貌评头论足(尤其是胸部)、荤段子等等。有趣的是,也有一部分男性认为自己在性别方面遭受了来自女性同事的歧视。而更多的男性从业者则表示多亏了他们的白人直男身份,他们可以躲开这其中大部分议题的讨论了。

很显然,性别偏见和刻板印象在游戏界广泛存在。而这种局面可能短期之内不会有所改变。

诺贝尔经济学奖获得者加里·S·贝克尔的个人偏好歧视理论认为,当歧视性的行为居于主流地位时,非歧视性的行为是违背社会规则的表现。违规就要受罚,就要为此支付成本。而只有当被歧视的一方的优势大到足以扭转观念时,局面才能有所改善。

目前的情况看,无论是玩家群体还是开发者群体内,都不存在扭转观念的人数、生产率、技能水平的足够大的差距。

而男性主导下的游戏亚文化颇为类似电影版《魔兽》中兽人的表现。一方面他们崇尚传统(游戏技术),企图耍诈或使用其他手段都会被兽人不齿(使用外挂或作弊器);而另一方面,这种古老的一对一决斗本来就是男性炫耀力量的形式,战士们不齿向比自己男性气质弱小的男性和女性发起挑战,而反过来,这构成了性别歧视。

而且男性玩家和兽人最类似的一点就是,他们都有强烈的“内团体”认同感。兽人忠诚于部落,体育迷们忠诚于他们热衷的球队或球星,而死忠玩家则忠诚于核心玩家的定义。

做一个核心玩家,需要每天几小时的投入,丰富的收藏,几千小时的练习,强大的技术和控制力,而越是喜欢游戏,男性(而不是女性)就会越热衷于将自己打造成死忠,有“死忠玩家”认同的男性比例是女性的大约三倍。

研究青少年游戏心态的作者Rosalind Wiseman说:“贴上爱玩游戏的标签除了会显得极客之外,更多的会形成一种负面影响,仿佛这人很易怒、对周围人没有耐心。”

同时,游戏对男生来说,从来不只是游戏而已,他们总是过分投入。

1998年,佐治亚州立大学的保罗·伯恩哈特(Paul Bernhardt)的团队就发现,在观看体育比赛时,男性观众体内的睾酮水平会随比赛结果而有所变化,女性则不会。这源于在观看时我们的镜像神经元被激活,因为镜像神经元并不只是在实际参与时才会被激活。而在玩游戏时,男性的镜像神经元可能被激活得更彻底,因为男性体内本来就有长期狩猎文化积淀下的狩猎本能。

游戏和游戏业中的性别歧视问题是一部分老问题和一部分新问题的融合,老是老在它源于部分男性不希望被女性击败的群体文化和男性自尊,新是新在原有的歧视因为网络的匿名性和沟通的方便被成倍放大。

在部落、村落、城市中你都不太可能被一个“厌女症”患者当面攻击,而仅仅因为你和他进了同一局游戏,又碰巧在游戏语音中说了一句话,你就可能被当做失利的替罪羊。

男性不相信女性玩家这么多,游戏可以玩得这么好,或者在制作游戏方面会有什么好的创意。这种刻板偏见让我想起一则新闻。interviewing.io是一个进行在线科技行业面试模拟的网站,研究者们发现,在该网站的受试者中,超过60%的女性倾向于假装自己是男性,而有差不多概率的男性也会假装自己是女性,他们大概误以为实际上女性在面试中更有优势,这是偏见的另一个方面。

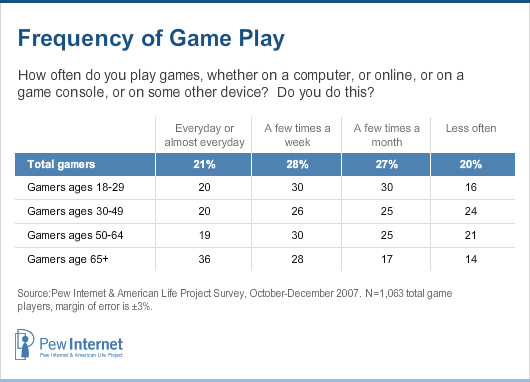

这使我觉得,大概问题的根源就在于接触得少,对女性的不了解导致的种种误解。据皮尤的数据,男性玩家每天都玩数小时游戏的比例要远远高于女性,而大部分女性的游戏时间通常为每周数小时。所以这个群体中的男性接触女性的可能性和时间都少得可怜。如果他们能够放下手柄,走出门去进行约会,也许就不会这么“厌女”了,当然前提是他们能够约得到。如果有男性玩家每月游戏时间和约会次数的数据对比,也许就可以说明这个问题了。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司