- +1

“八百里洞庭”如何失去第一大湖的宝座

八百里洞庭

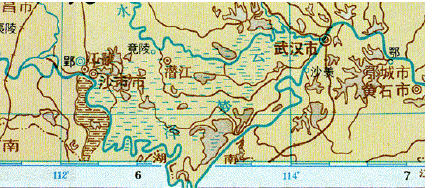

武汉市所处的江汉平原,在历史上曾是一片碧波荡漾。长江出三峡之 后,由于荆江河床难以通过汛期的巨大水量,而在如今的江汉平原地区滞留,形成了著名的古代大湖“云梦泽”。春秋战国时期,云梦泽是连绵不断的大湖泊,南自 “华容隆起”的山丘台地北侧边缘,北至汉江以南的广大地域,水面广达26000平方公里,成为一个浩瀚的长江吞吐型浅水湖。假若它存在至今的话,那将是仅次于贝加尔湖的亚洲第二大淡水湖。不过在中国历史上,云梦泽更以一场政治阴谋出名。汉高祖刘邦采纳陈平之计,下诏“驾幸云梦,会诸侯”,趁机逮捕前来谒见的韩信并贬为淮阴侯,以致“云梦游”日后成为阴谋诡计的代名词。

由于长江横穿云梦泽,泥沙淤积,逐渐形成荆江三角洲并逐渐向东伸展。至唐宋时代,云梦泽最终演变成宽广无垠的江汉平原,平原平均海拔高程23-25m。在江汉平原上,分布数量众多的湖泊,这些湖泊,多是云梦泽的遗迹。大湖多与长江相通,最大的湖泊是洪湖,面积438平方公里,湖区仍是一派水乡泽国风光。

云梦泽为江汉平原取代后,长江滞流的问题仍然没有解决。此时地势相对较低的荆江南岸就成了长江新的倾泻对象。按照《水经·湘水注》记载,东晋南朝时期洞庭湖己经形成,当时洞庭湖方圆五百里。唐宋时期,随着云梦泽的萎缩,荆江洪水继续南泄导致洞庭湖进一步扩展,此时,汪洋浩渺的“八百里洞庭”便形成了,宋代诗人姜夔称之为“洞庭八百里,玉盘盛水银”。

在华北地区,主要农作物是旱地作物,百姓无意主动争取水田,也就 不主动毁湖造田。而在南方,南北朝时期已有豪族巨室私占湖泽,称为盗湖及封略山泽,但其目的不在造田,而在养殖鱼类及水产,是利用天然资源,不损及湖体。后来人口增加,需要粮食增产,而汇入洞庭湖的河川上游尚经过有天然植被的地区,挟带泥沙在湖中淤积成洲诸,比平原、丘陵等地之农田肥美,于是人们围湖造田,趋之若鹜。

大体说来,围垦有两种形态。一种是在天然湖泊周边围垦,形成湖田,俗称垸子;一种是在河川两岸筑堤,堵塞穴口,垦种河滩地或支流汉河的河床地,也称为垸田。垸田之筑造,要以湖中淤积的沙洲诸滩之出现为前提。然后在沙 洲临湖水之各边,根据枯水线建筑高堤,以防高水位时湖水灌入。因为湖田近水,正适于种植稻米,其产量也较一般农田为高。

南宋时期是洞庭湖筑垸围湖的第一次高潮,官僚富豪“侵占湖沼淤 地,筑堤围田,广裹千里”,不久便堤垸比比皆是,“桑麻蔽野,稼墙连云”。因亩数一时无法统计,居然以粮种多少作为纳税依据,如岳州规定一石种粮“作七亩 科敷”。不过当时已经出现了垸子增加后,水患随之而来的情况,于是在蒙古人统治时期,元人认为围湖造田是“射小利,害大谋,急近功,遗远虑”,遂有退田还湖之举。

“湖广熟,天下足”

宋元以前,湖广(今湖南与湖北)大部地区处于人口相对稀少的状态,特别是湖区更是如此。自明代开始,众多的各地流移客户始向湖广流动,这里成为全国流民集结的中心之一。成化年间,仅荆襄山区一次招抚出流民即达一百五十余万。人口的急剧增加,一方面增加了农业的劳动力,另一方面也强化了对耕地的需求,洞庭湖的围垦运动遂进入急剧膨胀阶段。据史料记载,有明276年中,共筑堤33处,建垸134座,大部分坐落在北部的华容、安乡、和南部的常德、汉寿、益阳、湘阴等地,其中60%以上修建于明中期以后。随着沮洳水乡变为肥沃农田,湖广地区开始在全国的米粮市场中奠立起不可忽视的地位,正是在明代出现了“湖广熟,天下足”的谚语,取代了宋代的“苏常熟,天下足”。这时的江南在每年通过大运河向北京的帝国朝廷贡献四百万石漕米之 后,不仅不能像宋代那样“熟天下”,甚至连自己也养活不了了,由于“地阻人稠”,反而“半仰食江、楚、庐、安之粟”。

到了清代,在“务使野无旷土”思想主导下,实行了鼓励垦荒的政策,康熙年间,政府采取一系列措施,鼓励开发垸田:“赏助米粮人工之费六万两”,并且对新增垸田“免其升科”,遂令湖区垸田进入全盛时期。经过康、雍、乾三朝的持续围垦,长沙、岳州、常德等府,“堤垸多者五六十,少者三四十,每垸大者六七十里,小者亦二三十里”,环绕洞庭湖周围的垸田多达五百余区,已是“滨湖之地,尽皆筑垸为田,湖面已非昔比”。

这一时期,随着人口日益增多以及粮田为收益更高的经济作物种植被 挤占,长江下游的江苏、浙江一带,比之过去已经更加仰赖湖广的米粮供应。康熙三十八年六月皇帝谕云:“江浙百姓,全赖湖广米粟”;雍正帝亦曰:“楚本产米之乡,素为东南所仰给。”如果湖广米粮因故未到下江,则江浙粮食市场即刻感到紧张,价格上扬。

此时解决米粮问题,无论官方拨运、委员采买等皆以湖广为主要米谷货源地份。康熙皇帝南巡江浙,询问地方米贵的原因,“百姓咸谓数年来湖广米不至,以至价值腾贵”,而康熙皇帝派到江南的亲信李煦在1712年农历八月八日给皇帝的奏折中也说:“苏州、扬州,因湖广客米到得甚多,所以米价仍贱。” 作为当时东南最大 的米粮市场苏州,“湖广米日至者不可胜数”。这时的洞庭湖垸田已经成为整个大清帝国举足轻重的产粮区,“泽国皆成沃壤,因地之宜,顺物之性,阜国裕民”。 咸丰年间的南巡抚骆秉章讲到湖南产米区域时,更是直接指出滨湖之垸田农业区为省内生产米粮的主要基地。邻近洞庭湖区的汉口因此也成为当时全国著名的三大米 市之一,两湖产粮州县及都运集于此,并从这里经由水路交通,销往全国各地。

与水争地之势

成为“天下粮仓”并不是无代价的。“自康熙年间许民各就滩荒筑围 垦田,数十年来,凡稍高之地,无不筑围成田。湖滨堤垸如鳞,弥望无际,已有与水争地之势。”不少围垸已是直接围垦湖、河水面而成的。首先在湖河水面中人为 地制造淤积,然后围筑成垸。在湖南,“废水利而图田功”的形式应有尽有,水道的湮塞、湖泊的萎缩以及陂塘的填垦,导致了无路通泄、无湖消纳、无水灌溉现象 的出现,引起了频繁的水患。康熙一朝历时61年,湖北竟发生洪涝灾害50次,累计受灾县分达到283个。雍正朝只有短短13年,湖北虽只发生9次洪灾,受灾县分居然达到78个。在有识之士的建议下,乾隆十二年(1747年),清廷下令“沿湖荒地未经圈筑者,即行严禁,不许再行垦筑”。乾隆二十八年(1763年),弘历又在朱批里表示,“洞庭一湖,为川黔粤楚众流之总汇,必使湖面广阔,方足以容纳百川,永无溃溢”。

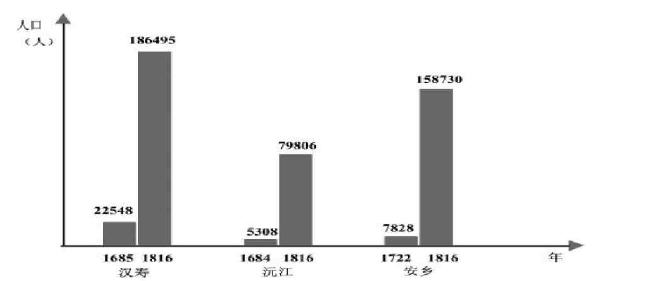

只不过,明白道理是一回事,执行起来就是另一回事了。自康熙末期以来,“生齿甚繁,田土未增”已成为清廷统治者经常忧心忡忡的议题。在清朝初年,湖广还是人口密度相对较低的地区,康熙二十四年,湖北、湖南的人口密度分别只有每平方千米9.76人与5.44人,远逊全国平均的21.92人。到了乾隆十四年,湘鄂两省的人口密度(每平方千米约40人)第一次超过了全国平均水平(每平方千米33.15人),而两省之中人口增长最快的,正是洞庭湖区,其中的安乡县人口在1722年到1816年间竟增加25倍。这就出现了“或有言开垦者,不知内地实无闲处”的困境。雍正二年(1724年),全国在册赋地为7.23亿亩,经过近百年开发,到了嘉庆十七年时也只达到7.91亿亩,仅增长9%。由于“郡无不垦之土”,“而农民蕃衍,多苦田有未足”,河湖海滩自然成为围垦的主要目标,其势不得不为,又岂是朝廷的严刑峻法所能阻遏的呢。

结果,“愚民惟利是图,或因准其存留辄复私行加筑”,而地方官为了继续获得那些未报垦的私围垸田税收,同样百般推延和隐瞒。因此清政府的禁令始终收效甚微,围垦风潮愈演愈烈。自乾隆至咸丰时期,汉川县堤垸由44加到300余处,益阳县也由109处增加到137处。 咸、同年间,荆江大堤溃决,形成藕池、松滋、调弦、虎渡等荆江四口分流入洞庭湖的局面。从此,泥沙源源不断地从四口入湖,使湖区淤积速度明显加快,以致 “洲渚日高,湖底日浅”。而湖区西北部的水下三角洲因迅速淤积,至光绪初年,竟淤成高洲,名曰:“南洲(即今南县)”。此时的清廷干脆宣布,“已淤洲地, 势不能以人力强为疏浚复还为湖,流寓民人,亦断难驱逐资遣致令失所”,竟决定划疆定界,招民围垦。到了清末,湖南当局为了解决财政困难,更是开始正式以发 售“垦照”的形式,在洞庭湖招民纳资承垦,使围湖造田合理、合法化。

于是乎,清后期至民国初的洞庭湖,恰如1932年编撰的《湖南地理志》所述:“湖身渐淤渐狭,田垸更推更广。昔之渺渺洞庭,今以南阡北陌,一望皆田。”在1825年仍广达6000平方公里面积的洞庭湖,到1896年已经减少到5400平方公里,1932年只剩下4700平方公里,1949年时更是仅余4350平方公里,已经远远落后于在1953年时仍然保有5053平方公里面积的鄱阳湖,将中国第一大淡水湖的宝座拱手相让,距离范仲淹笔下“衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯”的胜景也越来越远了。

参考文献:

李跃龙等著:《洞庭湖的演变、开发和治理简史》,2014年,湖南大学出版社

张建民:《对围湖造田的历史考察》,《农业考古》,1987年第1期

张建民:《清代江汉——洞庭湖区堤垸农田的发展及其综合考察》,《中国农史》,1987年第2期

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司