- +1

一个城市规划师的自我修养

做城市规划师的这些年来,第一次感悟到自己的职业意义,还是在某高端酒会上。

当时,跟随一个在金融街工作的同学,参加了一个据说汇聚各行业精英的高端酒会。到场的一个个西装革履、礼服长裙,男的叫Kevin、George,女的叫Rachel、Emily。

作为整天和政府部门特别是乡镇干部打交道的城市规划师,我很少有机会来到这种场合。一时间诚惶诚恐,我问同学,是不是走错地方了,这里该不会是海天盛筵吧。同学说,别紧张,虽然这里可能没有你们的同行,不过应该会有一些对你们有业务兴趣的人。

果不其然,但凡席间遇到的人,只要一听说我是城市规划师,就都马上显示出强烈兴趣,一边递上名片一边问我:“城市规划是什么呢?听起来很高大上啊!”我略微解释之后,接下来便是接受质问的时间:“北京那么堵,是你们的责任吧?”“城市里雾霾这么重,你们怎么解决?”“那个哪哪的立交桥,简直是迷宫啊,每次开车都迷路啊。”“地铁太拥挤了,你看怎么办?”“我家那一片房子都盖得那么丑,是不是你们行业审美不行?”这种前后态度的落差,让人尴尬,就好比网友见面时,前一秒还可劲夸你是志玲,见了面马上说你像贾玲。

这对我而言,可谓一次“批判大会”,对那次酒会中和别人聊了什么,我已经没有印象了。但我还是从中深刻意识到两个问题。第一,城市规划确实与每个人的生活息息相关,大家实际上对该领域都挺有兴趣。第二,城市规划确实一直在背黑锅,但同时规划从业者们的关注点也一直局限于自己阳春白雪的小圈子,距离大众的话语非常遥远。

特别是,近几年城市问题不断涌现。城市规划这个原先不那么主流的领域,出现了许多热度颇高的话题。不过,由于行业并没有很高的技术门槛,谁都可以随意谈论。例如,我们和政府开会时,总会有领导喝一口茶水,慢慢点上一根烟,然后清清嗓子说,“嗯,你们这个城市规划我不懂,我就在这简单说两句。”基本上两个小时后,他还是滔滔不绝。我想,如果换成是集成电路或量子力学,外行人怕是不敢这么说了。

城市最终成为我们眼前的这个样子,涉及规划、开发、建设、运营和管理等一系列复杂的过程。但城市规划总像一个过于显眼的靶子,完美掩护了其他领域的撤退。因此,城市规划师,也成了职业背锅侠。这多少有些尴尬。

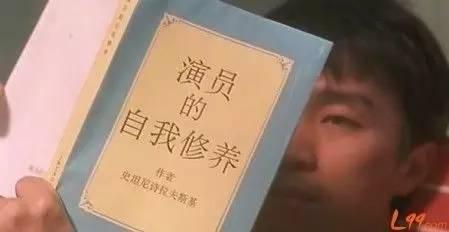

周星驰的电影《喜剧之王》中,主人公尹天仇一直是个跑龙套的小演员,一直不受重视,一直被拒绝,却一直珍视自己的职业理想。受到质疑时,也总是能坚定地说,“其实,我是一个演员”。

或许这都是源自那个自己发明的、充满情怀的词?

那个词,叫做公众参与。

此中有真意,欲辩已忘言。

浓缩咖啡与亢奋的城市

如果用一种咖啡来形容当下我们的城市。我想,那应该是星巴克的浓缩咖啡。你可以想象出众多白领们手里拿着它,步履匆匆走进写字楼的样子:标准化、简单、高效又直接。这与欧洲人慢悠悠在咖啡馆待上一个下午、享受悠闲时光的节奏全然不同。

类似的,我们的城市化历程,也将欧美上百年的剧情浓缩在短短三十年间。这让人很难三言两语将个中情节说个明白。在我并不算很长的从业期间内,已亲身目睹了太多乡村的凋敝、人口的迁移、园区的圈地、新区的疯狂扩张和老城街区的瓦解的故事。

我清楚记得,做一个园区规划的项目时,开车经过华北平原上一片待开发的土地。农地上的庄稼已被收割,土地已被平整,偶尔能看到路边的几棵树,远看好似非洲一望无际的草原。视野之内,除了一个放羊的老大爷,便是空无一人。随着汽车的行驶,最终他孤零零的身影消失在雾霾之中。

那片土地即将用于一个数千公顷的产业园区建设。巨大的工业怪兽,瞬间吞噬掉了农业文明的空间,将其转化为现代城市的一部分。这种变化有如地理学上的海陆演替,只是时间被压缩在了一个规划期内。

后来,我参加了这个园区和一个企业的对接会。在会上,园区领导向企业老总介绍我们团队,说我们这个规划设计单位在全国行业内领先。当时我心想,岂止全国,在世界都是领先的。因为,欧美早已没有像我们这样大规模的规划建设实践了。

那个企业的老总听了这话,马上对我们大为夸赞,然后说,希望与我们合作愉快,尽量配合我们的规划工作。接着,他拿了一包速溶咖啡,倒进装满热水的被子里,一边快速搅拌,一边介绍自己公司在园区内的项目意向。

我看了一眼,那是一包雀巢浓缩黑咖啡,高热量,低胆固醇,提神醒脑,足以让人亢奋一个下午。

“向权力讲述真理?权力根本不鸟你!”

上学时,一个学公共管理专业的同学对我说:“我这专业啊,理论上说对社会非常重要。但真想要实现专业理想,最合适的工作是当市长。”后来我发现,其实这对规划师同样适用。

一些学院派的规划师总爱居高临下、一本正经地说一些大词儿,尤其是总体和战略规划,动不动就是发展、目标、战略、抓手、愿景、路径、行动计划……但规划成果,却总沦为“纸上画画,墙上挂挂”。于是乎,往往一厢情愿地把自己的理念融入规划,还往往“用力过猛”。好比挖空心思写一封情书,结果只是感动了自己,最好的结果也只是让人“十动然拒”。

而一个个市领导,则在“城市建设,规划先行”的语言中挥斥方遒。大手一挥,上百个宽马路、高楼房、大广场的崭新的新区不断涌现。

规划界流行的一句话是“向权力讲述真理”。一位朋友戏言:向权力讲述真理?权力根本不鸟你。而我想到的另一个重要的问题是:我们所讲述的,真的是真理么?

城市看似有机的生命体,看似杂乱无章,实际上是两种力量复杂交织下的产物:政府领导要出看得见的政绩,开发商需要真金白银的回报,谁都没耐心慢慢等。规划师夹在中间,扮演尴尬的角色。再加上,城市规划本质上是公共政策,但规划师又得靠编制规划吃饭,于是只好在情怀与现实之间纠结反复。

身在美国的著名规划学者张庭伟说,美国的规划师是这样一个平均状态:白人男性,42岁,中等收入。而我们二三十岁的年轻人,就能对着一张A1的纸画出城市的总体蓝图,指点江山激扬文字,个个看上去都是老司机一样。

从事这个行业的,多半有些理想主义,但现实往往没效果图那样美妙。现实往往给年轻规划师当头一棒。这绝非一个轻松的行当:加班多,压力大,频繁出差,项目反复折腾,收入却比较呵呵。规划师们白了头发弯了颈椎,为事业付出了那么多,最终结果却还是背黑锅。

这真让人感到沮丧。规划师的吐糟和牢骚,往往是爱之愈深、责之愈切的表现。这些老司机们常常一言不合就想转行,但再仔细想想,还是放不下自己的初心。

现实中的城市是如此宏大又如此复杂,远非硫酸纸上画的快题所能理解。

于是,懂得那么多道理,却依然过不好这一生。

城市规划师陈奕迅

刚入行时,在一次行业大会上认识了某同行单位的陈哥。他小眼睛、自来卷,文艺气质十足,据说是个麦霸,于是江湖人称陈奕迅。那一阵子,我很喜欢和他聊天。一方面能从这个规划老兵身上学到职业经验,一方面又很欣赏他的快人快语。工作中有时不得不说些言不由衷的假话,因此陈奕迅的真话就显得特别有魅力。

“过几天我要去南方一个城市做生态规划。你说我住在这个这么不生态的城市,还要去给那边那么山清水秀的城市做生态规划,是不是有病?”

“我一个师弟做建筑的,最近在设计一个高档别墅区。一个住天通苑群租房的人,去设计高档小区,去考虑高端人群的生活需求,概念又是法国普罗旺斯又是意大利托斯卡纳。你说这搞笑不?”

“我给你说我们专业学生啊,进大学时数学都是最好的,大学毕业时数学是最差的。虽然号称是工科,可是数学课是和艺术生一起上的啊。”

“给你说一下哥的辛酸房事吧。刚毕业那会和你嫂子去亚运村看房子,觉得太贵没买;第二年去看望京,还是觉得贵;第三年只能去看回龙观了,正准备出手,结果被限购了。到如今,只能去昌平县城了。你说哥当年可是专做居住区规划的啊,规划了那么多小区,自己却没地住。”

陈奕迅总是能点破我们行业的尴尬。让我有时觉得,我们这行就是做时尚杂志的,整天策划出高端洋气新潮奢华的内容,自己却完全和那种生活绝缘。

“好在还有对明天的幻想嘛。”陈奕迅说。可不是嘛,规划不就是基于不满意的现在,去畅想美好的未来么。但如果规划的内容到了明天不能实现怎么办?那就做个评估,然后再做规划修编,或者做一个新的规划嘛。业务不就这么来的?

“你说为啥我总是对现状不满,但是却总还是对未来抱有强烈的期盼?就像刚被一个项目虐了千百遍之后,马上就又憧憬下一个未知的项目?”有一次陈奕迅这么问我。

“因为,得不到的总是在骚动。”我这么回答他。这话不是我说的,是真的陈奕迅在歌里唱的。

三个老头的总规课

多年前参与过中部一个县的总规。当时的项目负责人突发奇想,搞了几百份调查问卷,让我们在县城大街上发放,并对居民们做访谈。

在某个路边的麻将桌上,我找到了几位打麻将的大爷,给他们分发问卷,并解释我们工作的目的。第一个大爷迅速浏览了问卷的几十个题目,然后把问卷还给我,对我说:“你们整的这,都没用啊。我看你们这么年轻,还是学生吧,等你们毕业进入社会了,就都知道了。”

第二位大爷倒是认真填写了问卷。在我们问他对规划有什么想法和建议时,他说:“你们能让涨工资么?”接着,他给我们诉苦,说他在一个学校看大门,但好多年都不涨工资了。我们刚一解释规划其实管不了这么细的问题。他有点疑惑地说:“你刚才不是说你们这啥总体规划还管社会经济?经济不就是钱吗?”

第三个老大爷则悄悄把我拉到墙角,给我说他在乡下某村的亲戚因宅基地纠纷和村里人打起来了,问我认识县政府的什么人,他想找人送礼解决这事。我说,其实我不是这里的人,也不在政府工作,他有点不高兴的说,“你们干的不就是政府的事吗?”

几位大爷的话让我一时语塞。脑海里想到的都是小品里,赵本山拉着崔永元问:“来时的火车票谁给报了”的情节。小品是搞笑的,现实工作则让人笑里带泪。

那次调研让我第一次真正体会到了无力的感觉。看过的几百本专业书籍,在全国各地做的许多规划项目积累的职业经验,以及汇报中侃侃而谈一两个小时的语言表达能力,在这几个普通的居民面前,竟然全然用不上。

规划与普通人的生活息息相关,但生活中有太多事情,真不是作为规划师能解决的。在出规划图时,我们潜意识里总把自己想象为无所不能的上帝。可现实中,我们却多么苍白无力。城市总体规划看似无所不包,社会空间全部覆盖,但在普通市民的具体生活感受面前,并不是我们所想象的那个样子。

现实中,城市发展的过程更像一个黑箱,有着太多复杂因素,远非规划可控。自从那次访谈之后,我对规划的宏大叙事不再像曾经那样热衷。调研时首要关注的,也不再是某领导的讲话,而是基层干部、民营小老板、厂弟厂妹、建筑工人和普通农民这样鲜活生动的案例。听他们讲自己的人生历程,那就是一个个生动的、人的城镇化的故事。城市是他们选择的人生的舞台,作为外来者的我们,远没有他们感受的真切。

在这样的过程中,更让我着迷的,是那些基层人民,身处底层,却积极乐观、活力蓬发的生命力与烟火气。在所谓的“城里人”在为城市病而抱怨时,他们正在通过自己的努力,尝试改变自己的人生,在不知不觉中塑造着我们的城市。这种笃于实践、入世奋斗的浮士德精神,恰恰是这些年城市化翻天覆地改变的根本力量。

同样在《浮士德》中,还有这样一句台词:“理论是灰色的,而生命之树常青。”

“你们搞城市规划的赚钱多吗?”

我不是最正统的工科城市规划专业出身,有时可凭借跨界的视角,冷静远观这个行业的生态。

金融街的同学曾问我,干嘛不和我一起做金融,你们搞城市规划的赚钱多么?他不知道的是,前些年城市建设最为火热时,很多规划院都是通宵应付忙不过来的项目。彻夜灯火下的收入也在各行业中名列前茅。但随着城市扩张放缓,地产市场冷却,城市规划行业也进入了冬天。

其实我们整个行业规模很小,全行业的年产值也就200个亿,而一个滴滴打车的市值就200亿,还是美元。这话我没对那个每天都在忙着处理十几个亿业务的同学说,反正他们圈里也不会有做城市规划行业研究的。不过尽管我和他的行业截然不同,但我们这两年也都谈几个相同的词,比如“新常态”,比如转型。

我想起十年前,我和他都在学校选过一门叫转型经济学的课程。当时的老师给我们推荐了吴敬琏的《当代中国经济改革》。我清楚记得,那本书封底引用了狄更斯最著名的那段话:“这是最好的时代,这是最坏的时代;这是智慧的时代,这是愚蠢的时代;这是信仰的时期,这是怀疑的时期;这是光明的季节,这是黑暗的季节;这是希望之春,这是失望之冬;人们面前有着各样事物,人们面前一无所有;人们正在直登天堂,人们正在直下地狱。”当时,我们以这样一种批判的视角来研读中国经济的转型。现在回过头来想想,其实同样可以这样理解城镇化的发展历程。

或许,这就是我们这世界原本的样子。

故乡到底在哪里?

在国外时,一旦遇到有人问我家乡在哪里,我会觉得不知所措。籍贯、出生地、户籍所在地、居住地等中国特色的概念,有时会让满腹乡愁无处诉说。就拿我自己来说,生在农村,又经历了从小镇到小城市、大城市的一路移居。自己的人生就是国家人口城镇化大潮的一个缩影。

中国人一贯安土重迁,如今却在进行如此宏大的城镇人口集聚。我常常想,我们这代人,乃至我们的父辈,在这场人类史上最大规模的迁徙中,一个个生命是怎样的颠簸与飘零。或许每个人都只是一滴水,都随着时代的大潮向前奔涌。

与之相对应的,是西方有很多在小城市和乡村世代居住的居民。曾经参加过国外一个小城某社区的规划研讨会。社区的居民对规划非常热心,积极参会,踊跃发言。给我留下最深印象的是一个老头,他说自己爷爷那一辈就移居到这里,自己的孩子和孙子也居住在这附近。他能记住社区的绝大部分人和这里的每一棵树。那种对乡土的热爱和眷恋让人动容。

因此,在规划工作中我更喜欢和基层的乡镇干部和村干部打交道,因为他们都是“本地人”,展现着本土情结。对乡里乡亲的眷恋,会让人培养出一种在地营造的哲学。就好比搞装修的人,即便装修遍了全城的房子,再回到家整自己的房子的时候,还是会投入不一样的感情。

其实,对家乡的眷恋深藏在每个人心底。每到年底时,同事们总会是在微信上晒一下航旅纵横,本年度又出差了多少里程,都去哪里哪里。然后又毅然踏上回家过年的路。

行走那么远,终究是为了让自己不忘故乡。

让人血脉贲张的中国式奋斗

在这个加班是家常便饭的行业,常常晚上很晚才回家。坐夜间公交车到达城市外围居住区时,路两边灯光暗淡很多,高楼大厦消失在黑夜中。而XX村、XX店、XX营的站名,告诉你在空间上已经经历了一段城乡变迁。这时车上基本是两类人:戴着耳机盯着手机追剧、同时手里还拿着编程书籍的码农,和叼着烟头、露出胳膊上文身的城乡结合部杀马特青年。

在这个夜深人静的时候,反倒有心情仔细打量公交车站的广告。许多广告牌都展现着各创业公司的“中国式奋斗”。一般这样的广告都是几个西装革履的白领,举起握紧的拳头,做出奋斗的姿势,他们背后是拔地而起的摩天大楼。这类广告总让我想起路过一些地产中介的门店时,看到店长带着店员一起跟着动感的音乐,振臂高呼本季度要完成的业绩口号。这样的广告如同咒语,让一个个忙碌了一天的青年人再次充满鸡血。城市正是凭借这样的年轻人源源不断前来,而得以维持繁荣和不断扩张。

这些数字听上去真让人热血澎湃。中国的城镇化,就像一辆动力十足的火车,轰隆隆呼啸而来,张牙舞爪又让人血脉贲张。每个人都按捺不住自己那颗不安分的心,从人山人海中涌入这辆开往远方的列车。我们也随着人潮被挤进去,并和车上的每个人一样,幻想着下一站的梦想。尽管车厢中无比拥挤、摇晃且喧嚣嘈杂,有时候也难免磕磕碰碰,但内心深处总有一个声音在对自己说:其实,我是一个城市规划师。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司