- +1

国际思想周报 | 杰姆逊:今天写理论书犹如策展

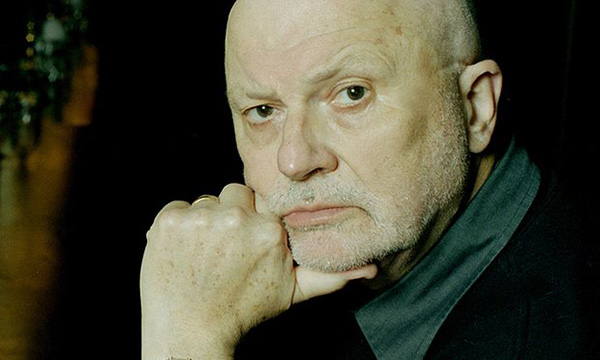

2014年是马克思主义文学批评家杰姆逊的《后现代主义,或晚期资本主义的文化逻辑》在《新左派评论》上发表三十周年。就此,他接受了一个采访,回顾三十年前的文章,并讨论了当下的资本主义、理论、艺术和文化。最近一期Social Text推出“当代资本主义文化逻辑”专号,全文刊发了这次访谈。

后现代性和后现代主义

回头看三十年前的文章,今天,杰姆逊首先想要区分“后现代性”(postmodernity)和“后现代主义”(postmodernism)这两个术语:“后现代性”是一个历史阶段,“后现代主义”是一种风格。1980年左右,随着里根/撒切尔时代的到来,经济管制被放宽,全球化进程加速,一个叫做“后现代”的新时代开始了。在杰姆逊看来,时至今日,后现代性,或者说资本主义的第三个阶段还没有结束,尽管作为艺术风格的后现代主义,可能已经不复存在了。

曾经风靡一时的后现代主义艺术,因其轻松娱乐的特点,与严肃的现代主义艺术泾渭分明。不过,这种风格已然离我们远去。杰姆逊发现,当下艺术的一大特征是:人人都是政治的(political)。为什么会这样呢?还是与资本主义本身有关。今天,一切事物都被资本以前所未有的程度吸纳(subsumption)。80年代的时候,还有社会主义阵营(尽管它未必是成功的资本主义替代者),还有暂时抵制商品化的艺术形式,但如今一切都被商品化了,所有人都必须面对这种资本吸纳无处不在的社会经济结构。于是,许多艺术便呈现出对抗和否定的样态。然而,如今我们却不再清楚对抗意味什么,到底什么可以颠覆这个总的系统。甚至否定本身也被资本主义系统所吸收,因为系统需要一些批评来维持其运行。杰姆逊将今天这个时代称为一个普遍犬儒主义的时代:每个人都意识到资本主义,都知道系统的实情,却见怪不怪了。

杰姆逊在三十年前写道,历史消失了,一切都被化约到现在(present),化约到身体(因为如果只有现在,你就只剩下身体了)。杰姆逊认为,后现代性的现在主义(presentism)在今天亦十分突出,一个重要的例子就是策展人(curator)策划的展览。这样的展览犹如一个秀场,把不同的元素、不同的实体放置在一起,持续很短一段时间,然后迅速撤展——单一的一件作品再也不重要了。这些当下的短暂联系对应了一种新的集体形式:诸众(multitude)。此外,如今写理论书也像策展一样:从过去选取一些不同的文本——比如亚里士多德或者康德——然后把它们短暂地结合在一起;这毋宁是一场理论秀。可以说,在这个意义上,如今的展览和理论体现出的集体性都类似于诸众在埃及解放广场上的短暂聚集:作为政治事件,它不会产生持续的制度后果。事件在当下发生,不久就烟消云散。显然,这种“现在主义”与金融资本主义有关,与当下的各种传播手段有关。

理论和哲学

当被问及最近十年来的形而上学转向、“伦理学”转向,以及“理论”一词的式微,杰姆逊做了这样一番回应:首先他区分了哲学和理论。对他而言,哲学一定会是形而上学,不然它就仍旧是理论。尼采的著作之所以那么暧昧不清,因为很难判断它们究竟是不是哲学;在这个意义上,或许尼采是第一个理论家。所谓形而上学一定要回答两个问题,即什么是生活的意义,什么是自然或世界的意义。任何回答此类问题的企图都是形而上学,换言之,都是意识形态。理论试图避免如此,但这可能只是一种徒劳。德里达逃避形而上学的方法是:从来不真正采取某种立场。他的著作总是寄生于别的文本,将后者解构。但如果你把德里达的术语,把“逻各斯中心主义”这样的词变成一种口号,你就重新把它们变回了形而上学:这是智识的物化,是难以抗拒的商品系统的逻辑。

曾经,哲学家总想把他们的哲学变成体系。黑格尔是第一个成功做到的,他发明了“黑格尔主义”。接着恩格斯和斯大林把创造了马克思主义(辩证唯物主义)这种哲学。而马克思本人和弗洛伊德则是一种理论和实践的统一,他们不是哲学家,尽管他们各自都有形而上的环节。

就本体论而言,杰姆逊认为他更接近萨特而非海德格尔。他相信确实有一种存在的经验,即萨特所谓的“恶心”,也有非存在的经验,即焦虑或自由。杰姆逊认为我们无法了解自然,也就是说,生命和自然世界都是没有意义的,是偶然的,但我们可以了解历史,历史、社会、事件、人类世界是有意义的。

阐释和阅读

在这个没有深度的时代,相应地,艺术也变得流于浅表,面对这种艺术,过去那种深度分析的解释学(hermeneutics)就不管用了。但杰姆逊认为,我们依然能够阐释(interpret)艺术,诊断艺术。这种诊断该如何进行呢?其实,发现艺术和潜在的社会情境间的关系仍旧是可能的。杰姆逊坚持他在《政治无意识》中对阐释的三个层次的区分:首先是关注艺术作品中的历史事件;其次是探测更普遍的不同群体、不同阶级之间的斗争;最后是辩认出生产方式本身。而所谓传统的“意识形态分析”——以某种唯物主义的名义来攻击唯心主义——则不再是意识形态分析在当前的含义了。

杰姆逊说,过去的艺术品或文学作品总带有某种自足性,人们能够在单一的作品中锚定一种根本矛盾,但晚近的艺术生产则更关乎一个领域(如装置艺术,把各种对象装配在一起),而非一部孤立的作品。所以,尽管考察镶嵌在艺术中的形式矛盾仍是必要的,但这与过去解释现代主义小说,或解释希腊悲剧很不一样——解释学的挖掘式方法不再有效。

近来,文本细读(close reading)也受到了广泛的挑战。有一股要打破基于文本的阅读方法的趋势,如弗朗哥·莫雷蒂的通过数据库而实践的“远读”(distant reading)。文本还是文学分析的首要对象吗?杰姆逊表示,要开展真正的批评,还是要从一个文本,或几个文本开始。而比较几部作品肯定比困在一个特殊的文本中来得更安全,更能获得启发。无疑,今天,批评应当采取一种更自由的形式,我们需要从不同的方法中得到助益。但是,学术体制总会强制人们使用或不使用某种方法——比如如今西方学术界已经不允许出版单个作家研究的书了。杰姆逊感到,文学研究的后继者,文化研究,在今天已经被极大地削弱了。把很多不同的东西混在一起固然很方便,但杰姆逊不确定,是否还存在“文化研究”这种东西。显然它已经不再是一场运动,也不再扮演一个先锋的角色了。

随着Kindle这样的电子阅览器的普及,阅读本身也发生了变化。在Kindle上读书会让人越来越难把握故事情节,越来越难记住发生了什么,尤其是,越来越不会读长句子了。文学批评会关注读者对句子和句子结构的记忆力的历史,而当今天的人们不再接受保持注意力的训练时,杰姆逊觉得,一些重要的东西便失去了。

杰姆逊说他同情大学里的旧式人文课程、作品精读课程。但更重要的是如何吸引年轻人去真正读这些书:教学不是为了制造规训,而是为了唤醒兴趣。

情动转向

“情动”(affect)是这些年西方理论界频繁使用的一个概念——酷儿理论、德勒兹或斯宾诺莎哲学、现象学或认知理论,都有关于这一概念的不同用法。杰姆逊在访谈中也讨论了这个概念。

在杰姆逊那里,情动与情感(emotion)对立。前者是一种紧急的、意外的、身体性的感觉(feelings)计算尺,它反对各种被命名的情感,反对这些情感构成的系统。情动的同义词是强度(intensity),它是暂时的、转瞬即逝的。

传统意义上的情感,在如今的叙事中扮演一个较为次要的角色。如果一个人在当下感到孤独,他意识到的是情动和强度,他不再受某种基本情感支配。今天,什么是具有支配性的情感?或许是怨恨(ressentiment),但怨恨也未必是一种情感,因为它是间歇性的。然而情动很难被组织进叙事。现代主义的艺术家面对再现的难题时,觉得自己能够克服再现的不可能性,但到了后现代主义,所有人都知道再现是不可能的,继而没有人在乎这个问题了:如果资本主义无处不在,那就没有描述它的紧迫性;而如果资本主义和别的生产、生活方式并存,人们会对它感到新鲜、感到恐惧,人们就有想要描述它的冲动。

全球化和金融资本

在全球化的时代,发达国家和发展中国家的内部都有不均衡的发展,都有资本青睐的地区和被资本抛弃的地区。杰姆逊认为,今天,民族的框架仍十分重要。首先,组织全球化的正是各个民族。如果资本家想要削减工人工资,他们会说:“我们在世界上竞争不过别人了,所以要降低成本。”这里的“我们”指的正是某个民族的劳动力。此外,全球化还有一个表征的问题,即每个国家都会无意识地、粗暴地想象谁是自己的敌人,谁是自己的朋友。当然这种想象会随着国际、国内的语境的变化而发生变化。

杰姆逊还指出,旅游业在全球化时代发生了深刻的变化。在19世纪,旅游总是意味着回到过去,你想去亚洲看看古老的生产方式。或者又有一段时间,旅游意味着去看看未来的样子,比如人们在20世纪90年代去日本旅游。但这种作为时间之旅的旅游业已经一去不复返了,如今一切都看上去差不多:机场是一个样子,酒店是一个样子,所有这些地方都是无地域特征的(non-places),它们既不是全球的,也不是当地的,而是寓言的。

究竟该如何为我们这个时代命名呢?后福特主义,去组织的资本主义,知识经济,认知资本主义,晚期资本主义,全球化——杰姆逊最喜欢的,还是后现代性这个说法。在美国,卡特政府是最后一届在设想着种种乌托邦计划的政府,之后就是后现代了,金融的自主性压倒了生产的自主性。

无疑,金融资本以及与之伴随的抽象化是这个时代最重要的特征,它在文学和艺术中的等价物是拟象(simulacrum)。杰姆逊说,拟象看上去像现实,但同时又是抽象的。此外当代文学中还盛行着一种第一人称文学:这里,不再有人诉说自己的感受、自己的意识流,而仅仅是在为自己体验的流动作证。主观性没有了。

逝者

英国诗人杰弗里·希尔(Geoffrey Hill)6月30日去世,享年84岁。他曾被誉为“健在的最伟大的英语诗人”。

诺贝尔和平奖获得者埃利·维赛尔(Elie Wiesel)7月2日去世,享年87岁。他是奥斯维辛集中营的幸存者,在战后促进反思大屠杀的教育,著有回忆录《夜》。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司