- +1

摄影收藏⑭|映画廊:影像艺术收藏最终一定会走向大众

海报设计 澎湃新闻记者 周寰

2007年,是中国当代艺术收藏市场最红火的时候。同年,一家以“销售摄影作品”为核心定位的专业摄影画廊——映画廊,在北京798艺术区成立了。虽然名字叫“画廊”,但映画廊“没有跟任何一位摄影家签过代理协议”。在艺术总监那日松看来,“在中国没有任何一家画廊有能力真的买断一位摄影家作品的独家代理权。影像收藏市场应该是开放的,如果大家只想着互相限制,这个市场反而会越来越小。”

相较于大机构的系统性和厚重感,映画廊参与摄影收藏似乎更“小而美”,更贴近大众的日常生活。从2019年开始,除了传统的展览、出版等工作,映画廊还陆续举办了多场映·PHOTO影像艺术博览会(小集)和线上影像拍卖,效果出乎意料的好。这些活动吸引了大量“新藏家”,大部分是都市白领、文艺青年、艺术爱好者等。那日松认为:“如果他们能花几百块钱或上千块钱买一张影像作品的话,就能慢慢养成一种习惯或风气……中国的影像市场其实是巨大的,只是我们并没有去很好的培育和开发。”

日前,就映画廊影像收藏与交易、中国影像艺术市场等相关问题,笔者对那日松进行了采访。

2019年,映画廊“春季小集”。

2019年,“冬季小集”现场。

澎湃新闻:关于影像市场的交易和收藏,映画廊具体是怎么做的呢?

那日松:映画廊2007年成立的时候,核心定位就是销售摄影作品。因为那是中国当代艺术收藏市场最红火的时候,同时也带动了影像收藏市场。但我自己其实是一个特别不喜欢卖照片的人。我是媒体人出身,还是对做展览和出版比较感兴趣。所以,2008年影像市场冷下来以后,映画廊就开始更多地做展览和出版,把定位转换为传播影像文化。

所以,虽然我们是画廊,也卖过很多照片,但几乎从来没有跟任何一位摄影家签过代理协议,包括吕楠、任曙林、桔多淇等。因为我认为,在中国没有任何一家画廊有能力真的买断一位摄影家作品的独家代理权。我觉得,影像收藏市场应该是开放的。不管是摄影家还是画廊主,都不容易,所以更应该保持一个开放的态度,一起把市场做好。如果大家只想着互相限制,这个市场反而会越来越小。

在小集上观看作品的收藏家。

2019年“夏季小集”,王争平的作品《马语者》受到欢迎,两天销售58幅,获得“努比亚最佳销售 奖”。

澎湃新闻:您最近一段时间在持续做影像作品的线上拍卖,能讲讲这件事的缘由吗?

那日松:2020年新冠疫情,让映画廊每季度一次的影像小集无法延续,于是就改为在线上举办。为了配合宣传,我从小集里拿了一些作品,在我们微信群里做了一次线上拍卖。本来是为了宣传,没想到拍卖很火,大家都很感兴趣。

这件事从2020年5月开始做,几乎每月一次,一直到现在。通过一年时间,很多对影像收藏感兴趣的人加入进来,我不断筛选,把真正的藏家慢慢筛选出来,建立一个新的VIP群,大约有200人。这其实挺出乎我的意料,因为过去我一直认为中国影像收藏市场很小。在很长一段时间里,我觉得自己认识的藏家也就10个左右,现在这个群里居然有200多人。而且在这些人里,可能有超过一半我都不认识,甚至都没见过面,他们都是通过各种渠道加进来的。所以,其实这十多年,影像市场在潜移默化中还是有了很大的发展,很多人开始对影像收藏感兴趣,也认为照片是可以收藏的了。

80年代“心理视像派”代表摄影家于晓洋的经典作品《梦开始的地方,1988》参加了2020年7月拍卖,以13000元成交。

已故摄影家程玉杨的作品《高原圣地》在2020年5月的第一场线上拍卖中,以27000元成交。

摄影家袁学军作品《我们劳动去》(曾获1982年第十二届全国影展金牌奖)在2021年4月被拍中,以3万元成交。

吕楠作品《盲童,北京,1989》在“映PHOTO影像艺术博览会”的第一场线上拍卖中,就拍出了41000元的价格。

澎湃新闻:您觉得国内影像收藏市场的整体状况如何?

那日松:90年代末、2000年初,中国的影像市场以外国藏家为主,那时候基本上还没有形成国内藏家市场。2007年以后,华辰影像拍卖做起来一个市场,吸引和培养了一些国内藏家,但他们主要是购买民国老照片、“文革”照片、红色影像,对当代影像不“感冒”。外国藏家虽然对当代影像感兴趣,但2008年金融危机以后,国外藏家越来越少,这对那些做当代影像的摄影家、艺术家来说影响非常大。之后很长一段时间里,中国的影像收藏市场都非常低迷。

到最近几年,国内影像市场才开始有些起色——出现了新的摄影画廊,规模虽然不大,但做得很专业,很有特点。一些摄影节也开始介入摄影作品的销售,比如鲍利辉最早在大理影会做了画廊博览会,据说卖得不错,很有效地保留了影像市场的一个热度。再比如张国田主持的平遥摄影节,在2017年也开始做画廊博览会,由我来帮他策划;我们把平遥画廊博览会定位在:买得起的画廊博览会。

在2018年平遥摄影画廊博览会上销售最多的于建兴作品,8X10银盐照片,500元一幅。

在此之前,我发现国内的影像市场和藏家之所以低迷,其中一个原因是2008年以前,大家把价位提得太高了,所以后来根本卖不动。有一个阶段,很多中国摄影家的作品卖得比外国摄影大师还要高。所以,在那次平遥摄影节上,我们要求所有摄影家把作品价格定在500元到3000元之间。我记得那次程玉杨带了很多自己做的手刷银盐作品,8×10的画幅。他自己想卖1500元或1800元,我给他定价800元,一开幕就卖出去50多张。

那次平遥画廊博览会给我的启发比较大,从2019年起,我就开始在映画廊做影像小集,每季度举办一次,希望把大家购买摄影作品的热情调动起来。我当时的想法,首先是要吸引普通人——都市白领、文艺青年、艺术爱好者等。如果他们能花几百块钱或上千块钱买一张影像作品的话,就能慢慢养成一种习惯或风气。经过这三年时间,这个目的基本达到了。至少在我的周围、朋友圈里,有太多过去从来没买过影像作品的人,现在都会去买一张照片挂在家里。由此来看,中国的影像市场其实是巨大的,只是我们并没有去很好的培育和开发。

郎静山的经典名作《临流独坐》在第一场线上拍卖中以94000元成交。

当代影像艺术家姚璐的作品《新山水》之《浅渚垂钓图》,在2021年3月“景观中国(第二辑)”线上拍卖中,以27000元成交。

摄影家、“四月影会”发起人之一王志平作品《家——东四三条35号,1979》在2021年4月线上拍卖中,以16500元成交。

摄影家贺延光在2003年“非典”疫情期间拍摄的名作《面对生命,2003年4月30日,北京地坛医院》参加了2020年6月的线上拍卖,以14000元成交。

摄影记者陈杰的作品《悬崖村》在2021年2月“景观中国(第一辑)”拍卖中,起拍价3000元,最终以33000元成交。

澎湃新闻:在您看来,影像艺术收藏最终是不是一定会走向大众?

那日松:一定会的。其实现在全世界都是这样,国外那些大型艺术博览会、画廊、艺术商店等,基本上都在卖影像作品。我们每季度举办的小集也是一样,很多人来买照片,有时候不是为了收藏,就是喜欢、觉得好看,可能就是为了装饰一下自己的房间。所以,我们为了这些初级买家,专门定制了很多不同类型作品,比如不限量名作,像任曙林的“八十年代中学生”、曾年的“崔健1988”、王争平的“马”、桔多淇的“蔬菜博物馆”等,几百块钱到几千块钱就可以买到一张摄影名作。

影像艺术家桔多淇作品《韭菜上的梵高》在2021年4月线上拍卖中,以3万元成交。

摄影师高原拍摄的《魔岩三杰,1994》参加了2020年7月的拍卖,以21000元成交。

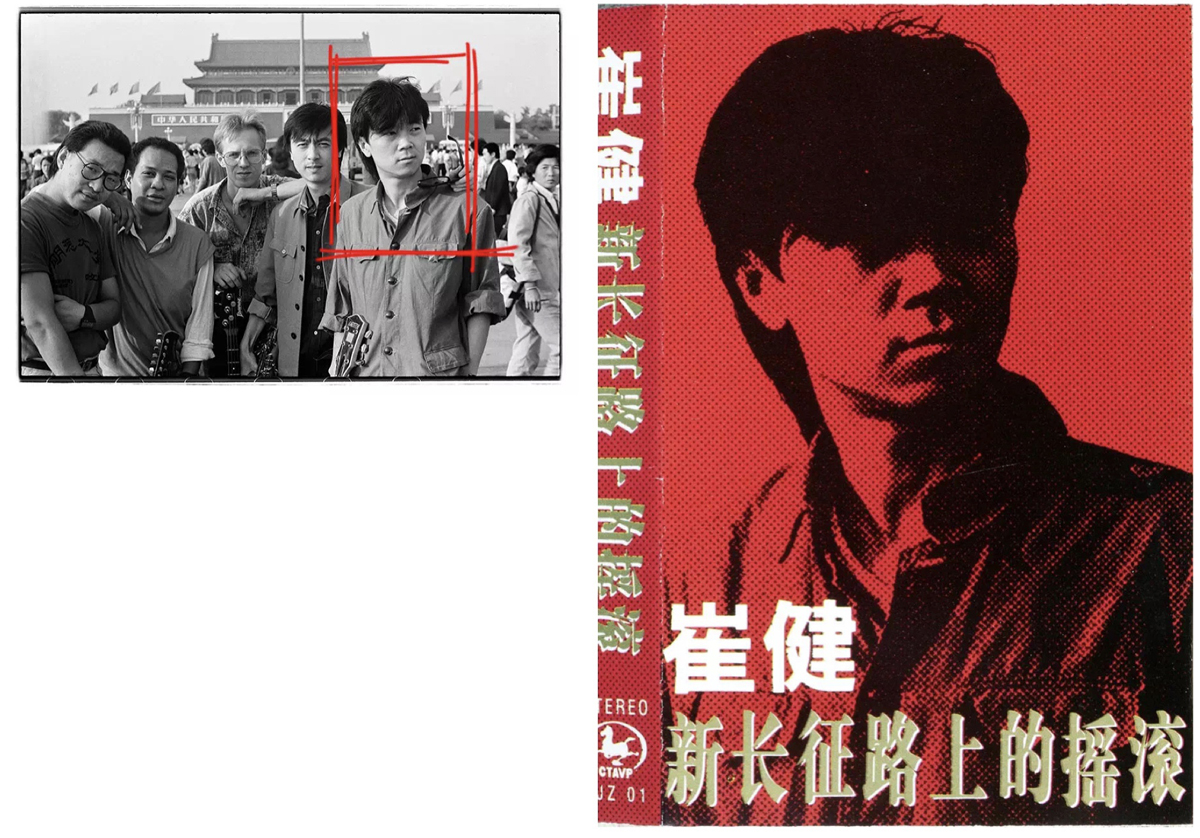

摄影师曾年的《崔健,1988》这张照片,在“映PHOTO影像艺术博览会”的第一场线上拍卖中,就拍出来55000元的价格。

郝蕾和畏冰作品《如是——恒河。2010年6月3日》在2020年7月拍中拍得26500元。

澎湃新闻:那此时我们所说的影像收藏,其实也可以是一个“艺术商品”的概念了?

那日松:可以这么说。其实,所有顶级的艺术,最后都会走到商品化这个阶段。所以,不必在意是商品还是艺术品,如果影像艺术能被商品化,某种程度上也是一个好事。现在本来就是一个商业化时代,任何一个艺术家和摄影家都无法回避这个问题。

2021年1月“红色中国”主题拍卖,法国摄影家阎雷作品《1985年,北京长安街 》以7500元成交。

海报设计 澎湃新闻记者 周寰

本文特约作者,马列,影像艺术写作者、媒体图片编辑

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司