- +1

周作人的“党同伐异”:整理唐人小说《游仙窟》引发的争端

川岛后来曾详述事情原委:1926年2月,他与鲁迅商讨整理事宜,“鲁迅先生听说我有此意图,就鼓励我”,“把所藏的《游仙窟抄》通行本借给我了”;可他随即发现“其中文字脱讹颇多”,“总想找到一个善本校订一下”;到1927年上半年,他把稿件“寄给在广州的鲁迅先生,请他再为我校订一遍”;接着从鲁迅那里听说北大新进获赠日本影印的醍醐寺本,就又把整理稿寄给周作人,“托他代我就近再校一遍”;而鲁迅另访得一种日本刻本,“亲笔正楷给我抄了一本寄来”;最后“经过了两年多的时间,几种本子的校勘,觉得大致可以说是没有什么问题,所以付印了”(《记重印〈游仙窟〉》,收入人民文学出版社1958年版《和鲁迅相处的日子》)。往返周折中,居然先后得到早已反目的周氏昆仲的鼎力襄助,令人甚感意外。

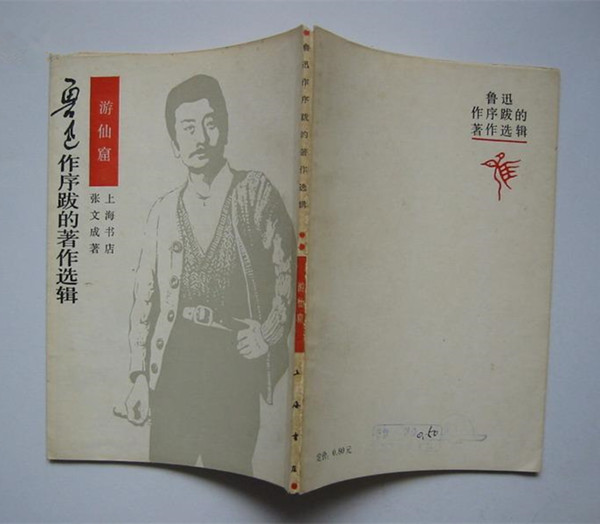

说到为川岛做广告,郑振铎只是无心插柳,周作人则是刻意为之。他在1928年4月的《北新》第二卷第十号上发表《夜读抄·游仙窟》,谈起“阅日本幸田露伴著《蜗牛庵夜谈》,第一篇是讲中国小说《游仙窟》的”,而“川岛君把它整理标点,不久就将出板”,并将幸田所述内容择要译出。此文后来作为附录收入川岛校点本中,宣传鼓吹之意不言而喻。

只是川岛并未如愿成为《游仙窟》的首位整理者,就在其标点本于1929年2月正式问世的十个月前,开明书店居然抢先推出了陈乃乾的校订本。始料未及的周作人毫不怠慢,立刻赶写了一篇《〈游仙窟〉》,发表在上述同一期《北新》上,提到“据我所见的翻印本已经有两种了:其一是川岛标点本,由北新书局出板单行,其二是陈氏慎初堂校印本,为《古佚小说丛刊》初集的第一种”;随后指摘后者多有讹脱,而这些“均已在川岛本照改”。不过仔细覆按,其中却多有蹊跷。首先,在他撰文之时,川岛校点本尚未付梓,但其叙述却让人误以为早已出版,且时间还在陈氏之前;其次,文中详述《游仙窟》的各种钞本、刻本,并据此纠正陈氏的错谬,也让人误会后者寡闻浅识,对此书的流传递嬗茫然无知。实则陈氏在叙录中早已缕述各种版本,并说“近闻日本山田孝雄氏古典保存会曾影印醍醐寺本,当取以勘之”(《〈古佚小说丛刊〉初集总目三种》),只是未能得便参校而已。为了维护自身利益而举贤不避亲,本是人之常情,但周作人却不惜为之诡言浮说而党同伐异,不免有违忠恕之道。德高望重的他在打击后生晚辈时也毫不留情,此文在1932年1月改题为《读游仙窟》并重刊于《燕京大学图书馆报》第二十一期上,后又收入《看云集》(开明书店1932年)中,不断地扩散影响。

毋庸讳言,陈氏的标校确有讹误,但正如周越然所言,“陈本出版最早,校印亦精,其卷首提要,虽只四百余字,实开后来研讨之门”(《谈游仙窟》,载1945年《文帖》第一卷第三期),首创之功仍不可没。而周氏的纠谬虽大多可据,也不无可商。比如他提到小说在传抄中混杂了部分日语,主人公在介绍自己时所说的“见宛河源道行军总管记室”就是一例,“这宛字也是日本字,意思是委付,交给”。他的日文造诣深湛,所言自然能取信于人。在川岛整理本及汪辟疆校录的《唐人小说》(神州国光社1929年)中就都作“见宛”,并未因文意不通而擅作校改。尽管后来汪氏修订本《唐人小说》(古典文学出版社1955年)和方诗铭校注本《游仙窟》(中国古典文学出版社1955年)此处都径改为“见筦”,但只是据文意所做的理校,并未深究周氏所说是否恰当。

时隔六十年,同样精擅日语的周一良对此提出异议。他早年购读的《游仙窟》正是陈氏校印本(见海豚出版社2012年版《周一良读书题记》),到晚年则专门写了一篇《说宛》予以研讨。他提到除了《游仙窟》,在唐代来华的日本僧人圆仁、圆珍的著作中,“皆有用作动词之‘宛’字,以汉文习惯绳之,甚不可解”。他注意到周作人的意见,但认为只是“强作解人,犹未达一间也”。在考察了诸多唐代及日本古代写本后,他发现“唐人写‘充’字有时与‘宛’字上部写法极为相似”,而日本“自平安时代即沿唐人俗体书风,写充字近似宛字,流行既久,先与宛无别,进而以宛代充矣”,因此《游仙窟》等书中的“宛”字,“若一一读为充,视作充当,亦无不文从字顺,厘然有当矣”(收入北京大学出版社1989年版《纪念陈寅恪先生诞辰百年学术论文集》)。简而言之,《游仙窟》中的“宛”并非周作人所说的日语,起初是因字形相近而造成的讹误,最后遂相沿成习。数年后,周一良翻译日本江户时代学者新井白石的自传,从其著述中发现早有“宛,俗充字”的记载,便在自己论文后补上一则附记(见辽宁教育出版社1998年版《周一良集》第三卷),进一步确证先前的结论。周氏的考证穷原竟委,足可信据——可惜近来出版的数种《游仙窟》校注本竟然都未提及——由此也可见古籍校勘并非如旁人所想象的那么简单,即便如周作人这样既坐拥善本又学殖深厚,在过度自信之余也难免郢书燕说。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司