- +1

你我于洪流——纪念阿尔贝·索布尔来华讲学四十年

有人把他塑造成那个时代矛盾和自身矛盾的牺牲品,他却将这次旅行视作个人生涯的完满。

拉雪兹神父公墓的肃杀吹过四十年。这四秩,有人想起那位“国家抚养的战争孤儿”为无套裤汉奏响的哀歌;有人忆起那位马克思主义者在1960年代受到来自修正主义史学的攻击;还有人重谈他在大革命历史研究中所作的独树一帜的贡献。

我想起他上承勒费弗尔、下启伏维尔与进步主义传统一派所执意要留下的纪念性的革命意识形态,这一阵革命的叙事记忆也曾漂洋过海,在老一辈中国学者的记忆和书写中留存,恍然发现,此时的我也在“纪念”中。

也想起2021年,是阿尔贝·索布尔教授来华讲学的第四十年。

一

初夏的丽娃河边,清澈而明朗,逸夫楼后咖啡厅的木质浮台,时不时闪烁斑驳树影,像颇具年代感的舞台,典雅可爱。我见到两位全程陪同索布尔在华讲学的先生,开始了“纪念”。老先生说,聊法国,怎能不喝咖啡?

索布尔来华,一直是得到确定的事宜。虽然在1981年年初时动过心脏手术,但经过休养,依然最终成行。索布尔教授对来到中国充满了向往和期待,郭华榕老师在追忆恩师的文章中谈到:“他曾对我说,‘在那些困难的年代,我始终认为中国人是同志和战友,我一向注视着中国(郭华榕:《回忆恩师阿尔贝·索布尔教授》,《法国史通讯》1983年第6期)。’”张芝联教授也讲,索布尔将这次旅行作为“自己生涯的完满结束(张芝联:《索布尔在中国》,《法国研究》1983年第01期)”。

“索布尔教授来上海,其实反而是一个振奋人心的临时决定。”承担此次讲学活动接待协调工作的华东师范大学历史学系洪波教授回忆到,“这件事最初由张芝联老师牵头,彼时我们学校与法方关系密切,于是华东师大自然而然地承担起了此次讲学的安排”。上世纪80年代初,华东师范大学历史系逐步成为中国“法国大革命史”研究的重镇,这得益于1978年开始筹划创立的中国法国史研究会,以及以王养冲、陈崇武先生为代表的多位学界前辈的努力。

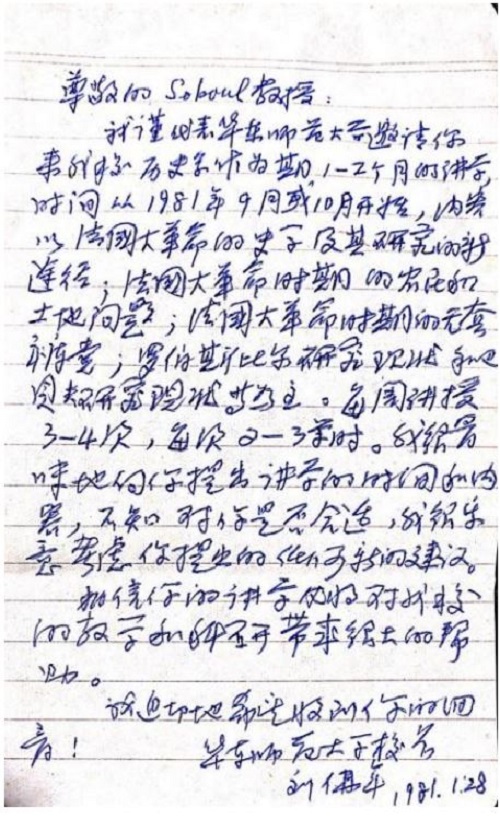

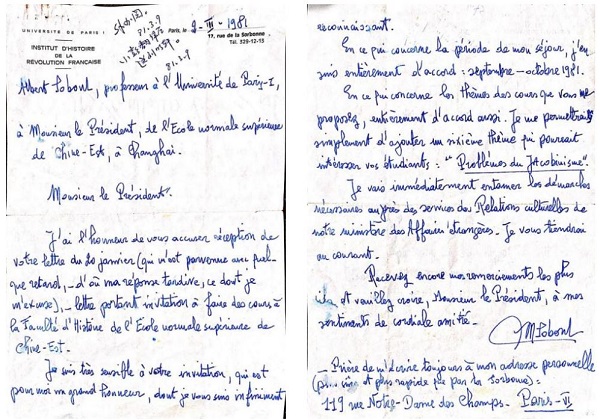

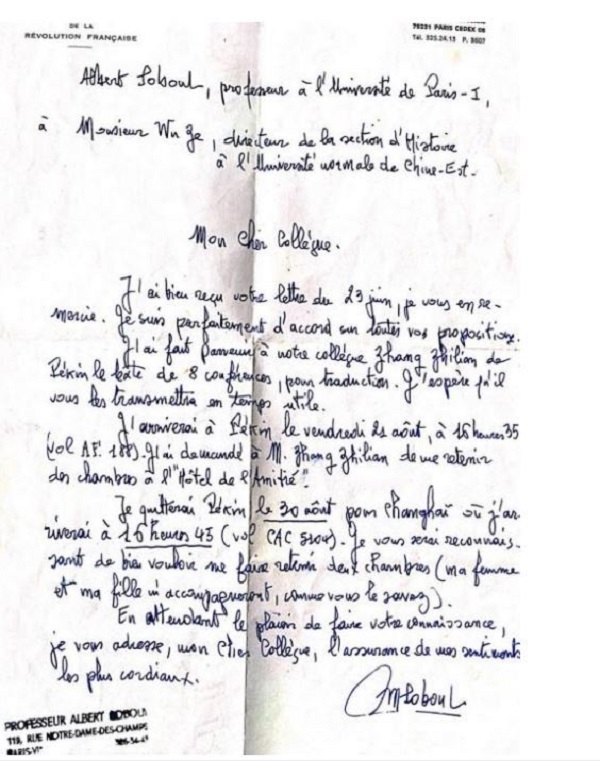

1981年初,华东师大正式开始筹措索布尔的此次中国之旅。刘佛年校长委托时任历史系主任吴泽先生向索布尔发出邀请,写信寄到巴黎一大,索布尔本人一直到3月才收到相关的信函。对于收到邀请,索布尔很是高兴,立刻就回信华东师大,之后这次交流就转到了历史系,以系主任吴泽先生的名义邀请索布尔。“八十年代的互信都需要通过纸质航空信件,巴黎与上海之间的通信一般都需要十二天,同时,所有的信件往来都需要通过外办,索布尔在第二封给到吴泽先生的信件中才确定了本次来华的具体行程,他会先到北京,见见张芝联教授,之后来上海。”

1981年1月,刘佛年校长致信索布尔

1981年3月,索布尔回信刘佛年校长

1981年7月,索布尔回信吴泽教授

八十年代初,“文革”落幕不久,改革开放初兴,在这样的背景下,邀请外国学者来华讲学并不容易,彼时全程陪同索布尔并任其在华生活翻译的法语教师何敬业教授说:“索布尔来到华东师大,除了运气,还应当归功于刘佛年校长的远见与卓识。”刘校长给予了师大的学脉足够充分的开放与包容,这对刚从沉寂中苏醒的中国高校而言,是一件创举。作为文革结束后第一批前往国外进行访问的教育家,在1978年以后的两年时间里,刘佛年校长先后前往法国、日内瓦以及美国参与教育专业会议并访问国外大学,这两年的出访,让刘校长捕捉到了世界潮流的变化,他着手大力支持外文著作的引进以及外语人才的培养。何敬业老师提到,刘佛年校长对国际学术界一直秉持博采众长的态度,“彼时陈崇武老师去法国,校长为他特批外汇储备供购置外文书籍”;同时,刘校长更注重自身外语教育的建设,对于彼时教育部派员对外语学科的轻视,校长厉言反对,他常说:“要办好一个专业可能二十年也做不到,但关闭一个专业只需要一秒钟。我们国家要搞社会主义现代化建设,正是需要大量外语人才的时候。”这是刘佛年校长视野的高度,是他眼界的独到之处。

故而,在初次接到洪波与尤天然老师对于索布尔来校讲学的提议时,刘佛年校长挥毫轻书八字:非常欢迎,多多益善。

二

1981年8月的北京,故宫午门开始修缮,在阳光的渲染下,红色漆木门的鲜艳与热烈纷至沓来。经过六个月的筹措,阿尔贝·索布尔教授于8月21日如期到达北京,来到了他向往已久的中国。

尽管在出行前尽可能地了解了中国的各种风俗习惯以及待人接物的方式,对于索布尔来说,中国的一切都还是新的。“在北京,他把他梦中多年神往的名胜古迹一一化为现实,长城、故宫、天坛还有明陵。”张芝联教授的回忆文章中讲到,“最后一天,索布尔在政协礼堂做了题为《法国大革命在近代世界上的地位》的报告,气氛之热烈,给他在北京的十天逗留划上了圆满的句号(张芝联:《索布尔在中国》,《法国研究》1983年第01期)。”

1981年8月,索布尔(前排左二)在北京

8月30日,索布尔到达上海,“他上课就在今天中山北路校区的文史楼,上楼梯左手边第一个教室,一次课基本上在2到3个小时”。在华东师大进行的9次专题演讲是他在中国讲学的主要部分。

1981年9月,讲学学员与索布尔(前排右五)在文史楼前合影

“我们都知道索布尔作为法共的老党员,参加人民阵线反抗法西斯,具有坚定的政治信仰,这一个月与他工作和生活的陪伴中,更能让人体会到一个世界优秀学者的情怀与操守。”何敬业教授回忆说。索布尔对自己来华的讲学报以极为严谨的态度,作为一名学者,他满怀着学术交流的激情和支持历史研究的责任感。在讲课之余,校方安排他到绍兴和杭州观光游玩,但索布尔并没有很大的兴趣,正如教授对郭华榕老师说的那样,“中国的山好水也好,简直是神话般的美丽,但我看得不多,我是为了学术交流而去的(郭华榕:《回忆恩师阿尔贝·索布尔教授》,《法国史通讯》1983年第6期)”。索布尔极为重视在中国的这短暂的一个月,他关注着中国同仁的研究,提出“重视原始资料的翻译以供后人利用”的期望,也时刻捕捉着中国社会发展的景观,他认为,“像中国这么一个如此博大精深的国家,很多人过来旅游了一两个月回国就能写出洋洋洒洒几十万字的游记,这群人那不是真正的了解中国”。他为80年代社会主义中国淳朴而活跃的社会氛围感到高兴。

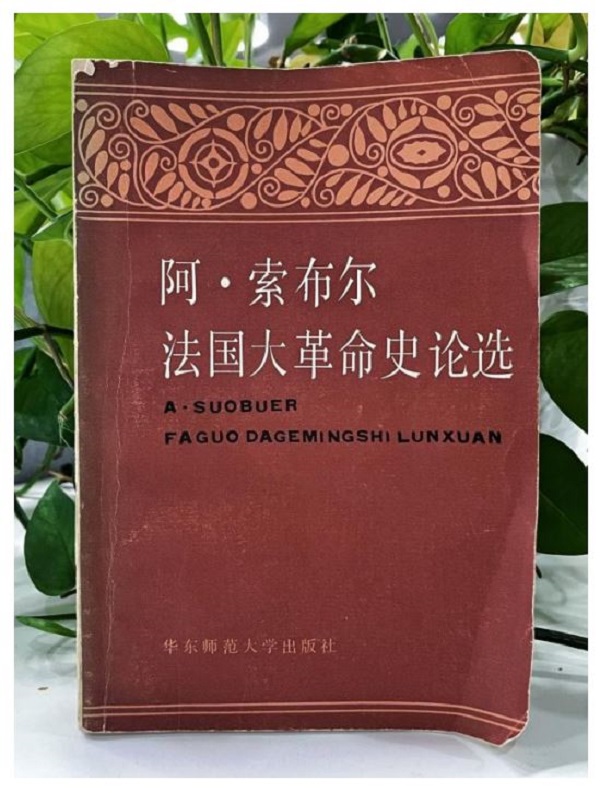

索布尔对学术的态度是如此谦恭,“他并不觉得自己是作为学界领袖来中国,他们那代人,有着普世而坚定的学术信仰,索布尔从不把本次讲学作为一项被安排好的工作,相反地,他认为是我们给予了他一分荣誉。”对他在华东师大的讲学,学校并没有支付任何除了衣食住行基本开销之外的报酬,同时索布尔放弃了所有此次讲学文章的个人版权,鼓励中国学者尽可能地翻译,这才有了于1984年成册出版的《阿·索布尔法国大革命史论选》(王养冲编:《阿·索布尔法国大革命史论选》,上海:华东师范大学出版社,1984年)。

他对中国文化的兴趣也是如此纯粹,“索布尔不看风景,反而喜欢和我聊中国历史,从古代到当代。”何敬业教授回忆说,“他很喜欢喝中国的状元红黄酒,临走的时候还留了小半瓶带不走,索布尔觉得很可惜。”学人常常沉溺于自己钟爱的事物,就如同索布尔对中国的探索和感悟。讲学结束时,何敬业老师原本计划赠送索布尔中国丝绸,但索布尔旋即提出了想要一套中式服装的想法,何老师心领神会,寻得白色棉绸,为索布尔定做了两身中国传统服饰,由家人亲手的对襟盘扣,彰显着对这位外国的马克思主义伙伴的期许和情谊。

索布尔婉拒了刘佛年校长托何敬业老师转达的长期在校讲学的邀请,一来身体欠佳,二来他认为“中法高校之间的工资差距决定了能够聘请来长期授课教师多数不会是好学者,而优秀的学者将会很乐于前来进行短期的交流与讨论。”

言之凿凿,他总打趣说“不到长城非好汉”,自己没有登上长城最高处,因而走过一生只能算“半个好汉”,但走进纪念,他就是存在于人们心中的“雄狮般的洪流”。

三

和这一股洪流一同走进纪念的,是中国法国史研究的先辈学者们。索布尔来华讲学,对于彼时刚成立不久的法国史研究会而言,是极具时代性的机会,更是可观的考验。

1978年,“四人帮”才将被粉碎,改革开放的南风尚未吹起,但社会已然彰显出迫切解放精神、解放思想的愿望。作为为数不多在七十年代便建立起来的学术团体,中国法国史研究会的成立揭开了时代大幕。“研究会的成立,有一个非常重要的背景,我国在解放后,对于世界范围内的革命运动,无论成功与否,都给予了很大程度的重视。”何敬业老师说,“法国大革命在国内舆论中的形象一直都是‘世界历史上最彻底的资产阶级革命’,自然受到重视,加之‘文革’结束,闭塞打开,所有人都期望可以放眼看世界”,在时代背景的先决条件下,沈炼之、戚佑烈、王养冲、端木正和张芝联等五位先生筹划了这一创举。端木美老师在一次访谈中谈到:“老先生们都拥有留欧背景,且在学界极具影响力,他们敏锐地捕捉到新时期的开端,站在中西文化的高度,不遗余力地为中国学术的发展而努力(引自与端木美教授的访谈《三代人的中国法国史研究会》,澎湃私家历史)。”1978年夏天,法国史研究会的筹备会议便在上海金山召开,1979年8月,中国法国史研究会在哈尔滨师范学院正式成立。这些老先生所在的高校,成为了中国法国史研究的文脉之源。

1979年8月,法国史研究会在哈尔滨师范学院成立

“文革”期间,我国单方面终止了自1964年建交以来与法国互派留学生的传统,而在百废待兴的年代,外事依然受阻,但与此同时,拨乱反正的开展促使中国社会重拾巴黎公社这一极具代表性的工人运动历史,对社会底层民众与国家革命之间关系的历史书写成为焦点,法国史研究会以此为契机,尽力促成了索布尔的来华。

张芝联老师曾在回忆文章中写道:“索布尔来华的时机很好,1981年,我们正在冲破教条主义和个人崇拜的束缚。索布尔用马克思主义史学的情况提到了这方面的经验教训,他强调历史研究的中的广博考证和批判精神,也时刻不要忘记对人民事业的关心和忠诚(张芝联:《索布尔在中国》,《法国研究》1983年第01期)。”

为期一个多月的讲学给研究会的学者们带来了不小的考验。首先,是进行学术翻译时所遇到的困难。洪波老师回忆:“索布尔的讲座,都需要事先对文稿进行翻译,分发给学员,但当时我们没有特别好的翻译人才,也没有充足的工具书,其中文稿翻译水平最好的要数中央编译局的顾良老师,其他参与了讲座翻译的同事,像马胜利、端木美老师,现在都成为了法国史研究的大家。”其二,资金上的缺乏对研究会的活动产生了一定的影响。“法国史研究会最初并没有稳定的经费支持,别说给全部来旁听讲学的人员安排食宿了,就连索布尔讲学论文集的出版,也在资金筹措上花了很大的力气。”

这其中,作为法国史研究会联络处所在地,华东师大历史系承担了大量的工作。“索布尔的讲稿在讲学结束以后都经过了重新翻译,并且交由王养冲先生统一修改,由索布尔回国后寄来的《什么是法国大革命》一文最后被收录后,《大革命史论选》的其余文章也都重新经过了王老师的亲自校阅”。索布尔的此次讲学打开了国内法国史研究的视野,在王养冲先生的影响与亲力亲为下,从《法国大革命史论选》开始,华东师大历史系开始逐渐开始翻译出版各种著作,包括1986年由王养冲与陈崇武老师选编的《拿破仑书信文件集》以及1989年的《罗伯斯比尔选集》,洪波老师提到:“特别是《罗伯斯比尔选集》,文字诘屈聱牙晦涩难懂,在翻译中遇到了极大的困难,这个时候,翻译组就会去找何老师等法语系的同志帮忙。”此外,受到索布尔的影响,历史系和法国史研究会对每年《法国史通讯》的刊发、定期学术讨论会的举行以及《法国史论文集》的出版更为重视,关注学术交流和学术成果的传承,是法国史研究会完成换代并持续繁荣的重要因素。

1984年版《阿尔贝·索布尔法国大革命史论选》

自研究会成立,划定各个学校主攻的研究方向以来,华东师大历史系在学校的支持及学界的协助下,在法国大革命史研究的道路上获得的成就斐然2007年,由王养冲和王令愉教授合编的《法国大革命史》出版(2018年再版),这部恢弘巨作凝结了历史学系三代法国史学者们自八十年代以来愈二十年的努力与心血。楼均信老师总结《法国大革命史》这部新著的时代意义:首先,它以马克思主义为指导,以法国进步的大革命编纂史为参照;第二,它观点具有创新性;第三,在于本书对大量新史料的运用,做到了论从史出,史由证来(参见楼均信:《史必有证,论从史出——读王养冲先生主编〈法国大革命史〉》,历史教学问题2006年第5期)。可见,此前索布尔的来华讲学对历史学系法国史研究的方法与视角产生了具有深意的影响。

2007年版《法国大革命史》

2018年版《法国大革命史》

1982年9月,也就是来华讲学才将一年整的时间,索布尔教授在尼姆逝世,王养冲先生在《大革命史论选》的前言中写道:“(索布尔教授的离世)是法国进步史学界的损失,也是国际上法国大革命研究的损失。在他同我们分别的来信中,知道他很关心这本论选的编印情况,如今,我们谨以此书的出版,表示对他最诚挚的悼念(王养冲编:《阿·索布尔法国大革命史论选》前言,上海:华东师范大学出版社,第3页)”。我忽然想起洪波老师在交谈中常说的一句话:如果索布尔没有如此突然地过世,各位倾注努力的法国史研究可能会发展得更加迅速。

天色渐晚,当洪流暂歇,杯中的咖啡见底,何敬业老师想起索布尔离开上海前,自己曾委托学生(据何敬业老师回忆,彼时请长于行书的学生唐乐峯题字,赠与索布尔。唐乐峯为唐绍仪之孙,现为旅美书画家。)挥毫,赠字于他,题写的是王勃的名句:海内存知己,天涯若比邻。

如今我们重提纪念,与故人在跨越时空的学术史中面见,同时也寻找着记忆的交汇,其中的盛况是独属于那个时代的光影。

我把老先生的话作为期许,提笔写下这篇侧记。不是年青的后辈纪念前辈,而是在这几年里,我目睹了许多饱满而进步的灵魂在文字和观点中显现。“这是怎样的世界呢,夜也长,路也长”,人们没有忘记,也静候洪流再起。

(诚挚感谢洪波教授、何敬业教授在本文写作过程中给予的帮助)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司