- +1

来自非洲大陆的他

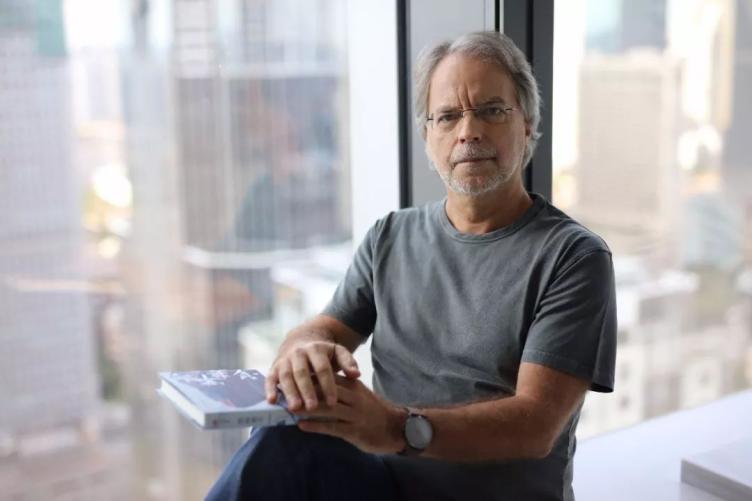

北京时间10月7日19点,也就是半小时后的今晚,2021年诺贝尔文学奖获奖名单将公布。来自非洲的葡萄牙语作者米亚·科托依旧是今年呼声颇高的候选人。

米亚·科托是莫桑比克国宝级的诗人、作家和生物学家。从出版长篇小说处女作《梦游之地》至今,米亚·科托斩获多项国际文学大奖。多丽丝·莱辛称他的作品不同于她以往读过的任何非洲文学作品,他是“非洲葡萄牙语文学响亮的声音”。

米亚·科托在创作中融合了葡萄牙语和莫桑比克的地域性词汇和结构,重新创造了语言,建立了一种新的非洲叙事方式。“我在寻求一种隐喻式的叙述方式。”米亚·科托这样描述自己的写作。他的小说,剥离了现代主义小说中典型的晦涩和含混,赋予了文字如同诗歌一样丰富的意象和强烈的陌生化效果。

大方曾在2018年引进米亚·科托的作品。他于同年的上海国际文学周期间受邀来到中国,与中国的读者见面并分享关于非洲大陆充满魔幻气质的故事。让我们在奖项公布前一起回顾他在首届大方文学节上发表的演讲。

诺奖候选人米亚·科托:

他从未上过学,却让我看到自己的无知

那一刻,我感到一种巨大的悲哀,因为我此前不懂如何在心中保持这样一种如此光明的信念。我承认自己的这种无知。

点击播放米亚·科托演讲视频

《每个词都是一场旅途》

��

01

我来自莫桑比克,一个位于非洲东海岸的国家。今天我来为大家讲一个故事,关于大约十年前我在莫桑比克内陆的一次旅行。

我是生物学家,那时在济纳福园区工作,一个自然保护区,位于莫桑比克的中部。这个园区里并没有什么人居住,只有一些不愿意搬走的人还住在这里。

我是生物学家,那时在济纳福园区工作,一个自然保护区,位于莫桑比克的中部。这个园区里并没有什么人居住,只有一些不愿意搬走的人还住在这里。

其中站在我旁边的这个人就是这样,他叫查伊萨·恩该济,是一个猎人,也是萨满,是马苏阿族的通灵者,完全隐居在丛林深处。他从没有上过学,几乎不懂葡萄牙语,却是我一生认识的人中,最与众不同的一个。我今天要讲的就是关于他的故事。

大家看到他穿了一件绿白相间的条纹T恤衫,这件T恤是一个足球队的队服,而他并不知道这支足球队,他从未去过城里,也从未看过球赛。但是他有一个侄子,偶尔过来看他,为他带来最新的足球赛事战报。他说他并不需要侄子告诉他结果,因为他早就知道了,他在球赛开始之前就梦见了比赛结果。所以他跟他的侄子说,他只是想确认一下侄子有没有撒谎。

他的侄子笑了,兼有怀疑和尊重的意味。因为在当地的语言中,“梦”和“飞翔”是同一个词。在那个地方,“现实”和“梦境”这两个词并没有什么区别,也没有词语来表示“自然”。

02

我第一次见到查伊萨·恩该济,是我和我的大儿子(他和我一样,也是生物学家)去济纳福园区干活。这位老猎人当时独自坐在自家的院子里,我请他向我们展示那些动物,那些他所熟知的丛林秘密。他让我第二天再来,他告诉我说,不必开车来,因为他有那些动物的魂灵,所以从来不能进入车内。

第二天,我很早就到了,我们两个人在森林中徒步穿行了一整天。查伊萨·恩该济向我展示着豺的脚印与猎狗的足迹,那些我所不懂的生命的秘密印记。于是,我发现了,在处理自身与世界关系方面,我们有一点不同。他的智慧是轻盈的,敏感的,是同与他共存的造物之间私密美妙的恋爱;与之相反,我的智慧严苛而又枯燥,需要有种近乎清教徒的态度,为了拥有某种“理智”,我耗掉了自己的感知。

感到有些累了,在一棵大树的树荫下,这位猎人讲起了他狩猎的故事。而他又一次让我惊讶,因为在这次讲述的过程中,他不单单只用语言,而是用他的整个身体,那不仅仅是一次讲述,那是他的一支舞,仿佛他带我身临其境去探访那个故事,仿佛他的身体里被注入了另一位猎人的灵魂。

有时我会想,我成为一名作家,是因为我不会跳舞,因为我不知如何用身体来表达,因为我的肉体看不见也听不到。我不得不借助诗歌让文字从书本上一跃而起,让我、书本和诗歌一起翩翩起舞,直到世界尽头。

当猎人讲述他冒险故事的那一刻,我体会到了狩猎与写作,猎人与作家之间一个大的相似性。因为狩猎与写作都喜欢寻找那些试图躲藏而有时又故意留下踪迹误导追踪者的对象。而且,在狩猎过程中,猎人会变成自己的猎物,作家也会变成自己笔下的人物。

与今天的我们相比,早在我们还是猎人的数十万年前,这种特质就融入了我们。在这段漫长的历史中(带着些许高傲,我们将其称为“史前史”),狩猎从来都是一项伟大而重要的活动,它从来都不只是一项简单的活动。这种“行为”意味着一种“存在”方式,这种“存在”则需要与看不见的世界建立神圣的联系。而与狩猎同样重要的,是知道了如何去讲述这样的猎取过程。我将结束这段漫长的插话,回到查伊萨·恩该济身上。

03

接下来我将继续讲述关于他的故事。为了回馈他的慷慨,我邀请他到我们的营地吃晚饭。

这就是我们的营地。

他到我们的营地时已经有点晚了,我们在那里做了饭。之后已经是深夜了,在那里,晚饭之后便是深夜了。我的儿子要先离开去睡觉了。我同他道别,就像之前在家里那样,我跟他说,再见,我的儿子。这番道别让我的客人感到不安。他跟我说,永远不要跟一个将要睡觉的人说再见。相反的,你应该向那些将要在睡梦中拜访我们的人致意。我第一次反思了一件每晚都会在家里机械重复的事情——对一个甚至没有离开我身边的人说再见。

恩该济的提醒可以简单地看作是社交礼仪的不同。但远不止如此。很明显,我们有不同的方式来定义“在场”与“缺席”的边界。在非洲乡村文化中,睡着的人与清醒的人同样在场。睡在我们身边的人依然同我们一起,因为他正在做梦。而梦是与意识同样具体的表现。

晚餐期间,我请查伊萨·恩该济把杯子递过来,方便给他倒酒。他于是做出一番意想不到的声明:你什么都不知道。我是瞎子。

我笑了,觉得他是在开玩笑。

他继续说道:我是认真的,我只有在打猎时才会复明。

这句话令我极度不安,因为在那本刚刚在中国出版的名为《耶稣撒冷》的书中,结尾有一个失明的人物,他将一本自己的手稿交给哥哥。“我不相信。”哥哥说。“但是真的,”瞎子回答,“我只有写作时才看得见。”

这不只是一个奇怪的巧合,这种突然、有选择性的失明令我迷惑。

04

临走之前,我说服我的猎人朋友到马普托的一家医院做视力检查。就是这家医院。

我承认,我并非没有私心。我想要确认那个男人没有对我撒谎。

几个星期之后,我实施了一个详尽的计划,包括向那个园区派一辆四轮驱动的车来接他。然而,在遥远的村庄和道路上战胜这段距离,仅仅是这项挑战的第一步。除此之外,我还做了很多准备,包括在眼科医生那里预约一次看诊,为了确认他到底是不是失明,在马普托预订一间酒店来接待他。

一切顺利,汽车去接猎人,之后到达,直接开往医院。那所医院是莫桑比克最大的医院。诊断之后,医生很快便打电话告诉了我结果:我的朋友并未失明,但却患有视觉神经退化症,很快就会完全失去视力。

我焦急地等待着跟他见面,接下来的事情却出乎意料。我的司机来了,可是他身边的人我却从未见过。那个陌生人自我介绍说:“我是查伊萨·恩该济的兄弟。他不能来。就让我替他来了。”

我不知道该说什么,我感到困惑、愤怒。注意到我的反应,那个男人安慰我说:“别生气,这没什么区别。我和我兄弟用同样的眼睛来看。”

我将访客留在酒店,打电话给眼科医生,告诉她弄错了。我问她这种病症是否会有遗传原因。医生告诉我会,很可能这两兄弟患有同样的遗传神经病症。兄弟两人确实用同样的眼睛来看,他们共享着同样的光明,当然,也将分担着同样的黑暗。

我讲述这个故事的目的很简单,因为在我们所生活的世界上,有着关于身体与意识的截然不同的概念。在莫桑比克所有的乡村文化中,普遍认为我们是用整个身体来思考的。可以这么说,我们的大脑分散在我们的身体各处,从头到脚。思想并没有自己的家,它在我们拜访他人的时候发光。

透过恩该济先生我想跟大家讲的,是对于疾病的态度。查伊萨·恩该济让兄弟替他去做检查,因为他知道没有人只存在于自己的身体之中。除此之外,思想就体现在我们与其他人的关系中。个人身份的概念并不建立在单独的个体之上,而是在家庭和社会关系的网络中。

在莫桑比克的任何一种语言中,都没有一个词来表示“贫穷”。形容一个人穷困时,人们说他是一个“孤儿”,一个“希希瓦纳”(Chissiwana),也就是没有这样的家庭和社交圈子的人。

05

回城的路上,我接到消息,说他已经死了。

我马上返回,却没有赶上葬礼。他并未被“埋葬”,因为在那个世界不用这个词。他被“种下”,他被种在一棵圣树的树荫下。

我问:”他是怎么死的?“

他的兄弟回答道:“不,不是怎么死的,而是因谁而死。”

在这里并没有理解或者说翻译上的错误。对我来说是“什么”,而他们则说是“谁”。可以说是为谁而死。事实上,死亡并没有原因,而是有一个故事。在莫桑比克,人们对身体有种不同的思维方式,当它们抱怨的时候,他们不说“我身上疼”,而说“我正感受着身体”。一个人说的话,就是身体对他说的话。而他的身体正在提醒他,说他健康状况出现问题。

健康状况并非由激素决定,而是由和谐决定。这些和谐在生者世界与死者世界的协定中产生。

在西方传统中,医生认为他在“治疗”病人。在非洲传统中,巫医则采取不同的方式,他们让精神与肉体对话。也就是说,我们每个人都存在于我们的肌肤之内与肌肤之外,我们每个人都是身体、房屋与世界的旅行中介。事实上,这样的事情并不仅仅发生在非洲,也发生在中国,在欧洲。在这些文化里,有一个共同点。从儿时开始,在所有文化中,我们所有人都乞求以虚构的外表来展现所谓的“现实”。并不只有作家才能在这个世界中发现另一个世界。因为那些孩子们,就像这里展示的这样,当他们在一无所有的情况下将悲惨与贫穷变成一张台球桌或乒乓球台的时候。他们发明的这些东西比任何真正的桌子都更为真实。

在世界的各个角落,我们都分享着同样的境况:我们不仅仅是生物学实体,还是创造感受的造物。我们积攒的经验将我们放在一场叙事中,将我们置于历史。在那些时刻,我们是可见的,我们是被爱的。我们比非洲病因学设想的更为相近。我们确实可以因为某人而生病。而更多时候,我们之所以病倒,是因为没有任何人可依靠。

我想起我与查伊萨·恩该济相处的最后一晚。

那天晚上,我帮助他坐下,因为他那时已经失去视力。他安慰我说:“不要为我感到伤心,我不是用眼睛来看世界,我借助梦来看。“

那一刻,我感到一种巨大的悲哀,因为我此前不懂如何在心中保持这样一种如此光明的信念。

我承认自己的这种无知,并感谢所有人耐心听我的发言,谢谢大家。

(文中图片由演讲者提供)

米亚·科托作品中文版

[莫桑比克]米亚·科托 | 著

马琳 | 译

中信出版·大方 2018年6月

点击图片购买

[莫桑比克]米亚·科托 | 著

樊星 | 译

中信出版·大方 2018年8月

《梦游之地》

[莫桑比克]米亚·科托 著 闵雪飞 译

中信出版·大方 | 2018年9月

原标题:《2021年诺贝尔文学奖即将公布,这次会是来自非洲大陆的他吗?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司