- +1

方行口述:浙江所藏的孤本文献如何成了上博的藏品

【编者按】

方行(1915-2000),解放前从事地下工作,1957年调任上海文化局副局长,长期主持上海文化工作,在文化建设、古籍整理方面颇有建树。2015年是方行诞辰100周年,其孙方放编印了祖父母的文集《行南文存》。本文是方行口述的部分内容,摘自《行南文存》,原题为《文献选编二三事》。经方放先生授权,澎湃新闻转载。

1.笔名文操

我编谭嗣同、李大钊、瞿秋白文集,就是靠四处收罗材料,文章都是靠手抄的。当时照片拍不起,叫别人抄我又出不起钱,连抄写的纸张都是马路地摊上买来的。我编书就是靠徒手抄写,所以笔名叫“文操”。

这些人的文章都是散见书报,上海的书报最多,当时上海轰炸,我担心战火殃及,所以就开始找书报抄这些文章,以便保存。做地下工作时,有时风声紧,我就躲在图书馆里抄。慢慢地抄了一大包,纸张大大小小、花花绿绿的。我又怕放在上海家里也不安全,就带到了香港。找上海地下党派到香港去的万景光(曾任中共华东局对台工作委员会驻港的领导人)租个保险箱存放,直到解放后才找他拿回来。

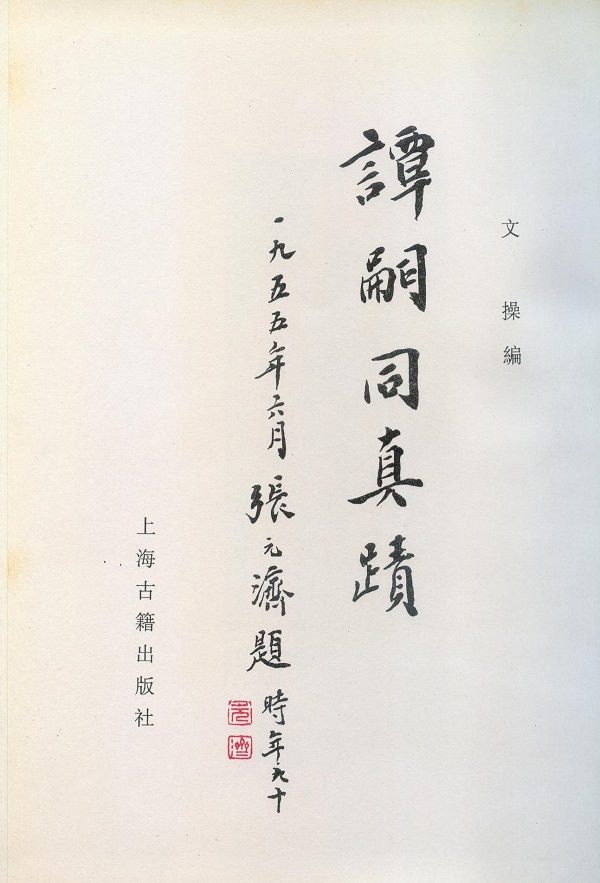

2.关于《谭嗣同真迹》

抗战刚刚胜利时,我开始编《新文化》。对外请周建人出面,实际工作由我做。这期间认识了蔡尚思,蔡尚思也参与编辑工作,还有复旦的陈子展教授。大家谈论罗列近代最重要的二十个人物,其中就有谭嗣同,谈起谭嗣同的文章散见书报,应该编成集子,然后我就开始收集谭嗣同的文章。《谭嗣同全集》的铅印本在解放前就编好了,交给了“生活书店”出版。

《谭嗣同真迹》初版是1955年。谭嗣同的书斋名叫“莽苍苍斋”,田家英的书斋名叫“小莽苍苍斋”,他对谭嗣同是佩服得不得了。1960年左右,田家英购得谭嗣同写的一个扇面。现在能看到的谭嗣同书法作品只有这么一件,其他手迹都是书信之类。后来报上说台湾也找到了一件谭嗣同的书法,但我还没见过原件。田家英的这个扇面很珍贵,他怕保不住,就拿到上海来,叫我们博物馆给他按原样复制几份。田家英说,老方啊,《真迹》再版时一定要把这个扇面放进去。“文革”中这些复制品不见了,“文革”后总算找到。《谭嗣同真迹》再版时,这个扇面本来想按原大小印在书里,可惜没这样做,是缩小印的。

《谭嗣同真迹》里有三张谭嗣同的照片。第一张照片中的谭嗣同很英武,谭嗣同的武功非常好,欧阳予倩(戏剧家,1889-1962,谭嗣同老师欧阳瓣薑之孙。)说,有人拉住谭嗣同的辫子,他一甩头可以把拉辫子的人甩出去。这张照片是谭嗣同的一个过继孙子谭训聪寄给我的,这个人解放后去了台湾。这张照片最早出版,就是我用在《谭嗣同全集》中,后来的都是根据这张照片翻印的。另一张摄于时务学堂的照片,也是谭训聪寄给我的,被郑振铎看到,让他先用了。第三张是从一张当时好几个名公子的合影中剪下来的,是翻印的。

“谭氏书斋”和“谭氏客厅”的照片是我在1950年或1951年到北京开会时自己拍的。“谭嗣同名刺”上的名字是谭嗣同的亲笔,我本来想用这个字作为《谭嗣同真迹》封面的题名,但做书的同志没有按我的意见办。出版社领导批评了他们,我只好说“很好、很好”,我若再批评他们,几个年轻人怎么吃得消。“谭氏监制之霹雳琴”上刻的诗是谭嗣同作的,琴藏在故宫。琴的照片是根据故宫发表的照片翻拍的。“谭氏自制用笺”是文管会的沈老先生送给我的,据沈老先生讲,那原来是陈三立收藏的。

《谭嗣同真迹》中的书信都是我东南西北去收集来的。我从抗战时期就开始收,当时很多材料是借来的,看到有手迹的,还的时候就拍张照下来,这些初版用的原件现在是找不到了。谭嗣同写给汪康年的信都是上海图书馆的藏品。汪康年去世后留下几麻袋的信,都是当时名流写的信,差一点要被称斤两卖掉,顾廷龙把它们留下来,编了四本书信集,这些信就是其中的。谭嗣同的信写得很好,像写给欧阳瓣薑的万言长信,一气写来,一字不改。

解放后,听说北京有人有一册谭嗣同的手稿本(即《秋雨年华之馆从脞书》,收藏人张次溪)。我向收藏人借,他说借阅可以,但是要50元,我就汇了50元给他,不久书果然寄来了。我和顾廷龙一看,里面有的是抄件,有的确是谭氏真迹,是有涂改的文稿。我们商量请张元济看看真伪,于是,一起去上方花园拜望张元济。张元济这时九十岁了,中风了,但人情况还是好的。他躺在床上,床上放着个小茶几,我们把手稿放在小茶几上给他看。张元济一看之下,竟然“啊——”一声大哭起来,脸涨得血红!他看到了老朋友的东西,哭了,真是百感交集,老泪纵横。当时我吓坏了,老夫子这么大年纪,有个什么不测怎么办,我怎么担得起这个责任!这样看来,稿本中的一些手迹确是真的。想买又买不起,我让顾廷龙拍份照片下来,也不知道这份照片现在在哪里。这个稿本后来被卖给了湖南历史研究所。我曾请张元济为初版的《谭嗣同全集》和《谭嗣同真迹》题书名,他一口答应。当时,我曾接待过一个爱国华侨,华侨提出想要一幅张元济的字,我不敢当场答应,老夫子毕竟中过风,不知道是不是方便提笔。结果我跟张元济一说,他就答应下来,就在床上凭着那个小茶几写的。估计我的书名,张元济也是在小茶几上写的,那时他已经很少下床了。

3.关于《鲁迅日文作品集》

鲁迅日文很好,他给日本朋友的信都是用日文写的,日本出过一本鲁迅的日文作品。我想,中国也应该出一本鲁迅的日文作品集,这样更能全面体现鲁迅作为一个文学家的伟大。我就让上海鲁迅纪念馆具体办这件事,终于在1981年以鲁迅纪念馆的名义出版了这本《鲁迅日文作品集》。但是当时上海不肯多印,怕印出来卖不掉。日本得到消息,在日本学中文的人非常感兴趣,来电报说要订三千册,这样上海才肯多印些。后来不久,日本十个大学教授到中国来访问,从北京到武汉到上海,再转道香港回日本。上海让我出面接待。到临接待前,领队突然跟我说,要送给日本朋友每人一份几十元钱的礼品。当时时间紧迫,外事礼品又不能随便,我灵机一动立刻打电话让鲁迅纪念馆送十本《鲁迅日文作品集》来。日本人收到礼品后高兴得不得了,说早就听说出了这本书,苦于买不到。

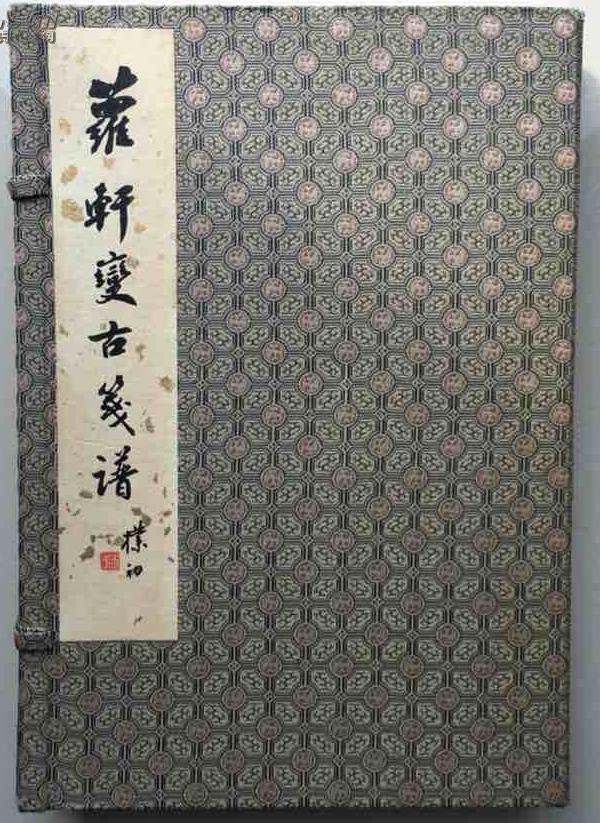

4.关于《萝轩变古笺谱》

国内最出名的“笺谱”是崇祯年印制的《十竹斋笺谱》,印得相当精致。当年是鲁迅和郑振铎一起影印出版的,一共有两本,第一本鲁迅还在,第二本印出来时鲁迅已经去世了。

比《十竹斋笺谱》年代更早,印得更精致的是《萝轩变古笺谱》,是目前传世的“笺谱”中,年代最早的一部。《萝轩变古笺谱》是明朝天启年间印制的,饾版套色,套色多达七八十种。书印好近四百年了,饾版拱花凹凸之处一点没变。(注:饾版,即将画稿按深浅浓淡不同之色,各刻一版,依次套印成图。拱花技术是饾版套色印刷之后,在宣纸表面压印出凸起的暗纹,使画面产生浅浮雕效果。)

当年日本有《萝轩变古笺谱》的下半部,下半部没有出版年代,出版年代在上半部里,因此日本误认为《萝轩变古笺谱》是乾隆年印的,还有专门的考证文章,觉得这书很了不起,将那下半部影印出版了。徐森玉、郑振铎看了觉得不像乾隆朝的东西,年代应该更早,但也拿不出证据。“文革”前,浙江拿来一部书,请徐森玉鉴定。徐森玉是上海博物馆老馆长、版本专家,老夫子那时已经八十多岁了,一看到书竟跳了起来,叫道:此书居然还在人间!那书就是《萝轩变古笺谱》,是明朝天启年出版,这可是孤本了。

书鉴定完,徐森玉不肯还了,要留在上海。人家是来鉴定的,不是来卖书的,但老头子无论如何不肯还。当时浙江宣传部的部长是上海调去的,我建议去找石西民,因为石西民原来是上海市委宣传部的部长,浙江的那个宣传部长先前是他的部下。徐森玉就说要去拜望石西民,我说他很忙啊,徐森玉说没关系,我六点钟到石西民家门口去等好了。后来石西民找到我,说老方,那个老头子找我要干嘛?我说如何如何,石西民说,让他千万别来啊,他老夫子六点钟等在我门口不像话啊。我就对石西民讲了书的事情,请他和浙江讲讲看,让浙江省委压下去。浙江省委和对方商量后说,实在不行就交换吧。开价大得很,要十六张明清书画,郑板桥是最起码的档次。我们“上博”一口答应。这才换来了这本《萝轩变古笺谱》。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司