- +1

方行:“懂文化的文化干部”,曾任上海文化局领导

5月16日,上海图书馆历史文献中心主任黄显功(微博ID:@水清读明月)在微博晒出一本书:“#藏书记#《行南文存》两卷是方行之孙为纪念祖父百年诞辰,祖母王辛南辞世十周年而编印的文集。方行先生曾长期主持上海的文化工作,在图书馆、博物馆、美协等领域做出了诸多贡献。本书所收文章是其一生业绩的写照。方行之女方虹持赠此书时特留馆藏一部,有乃父一心为馆遗风。此书仅印几十套,弥足珍贵。”随后,华东师范大学中文系教授陈子善(微博ID:@上海陈子善)回应称:“印得太少了。建议此书公开出版。”

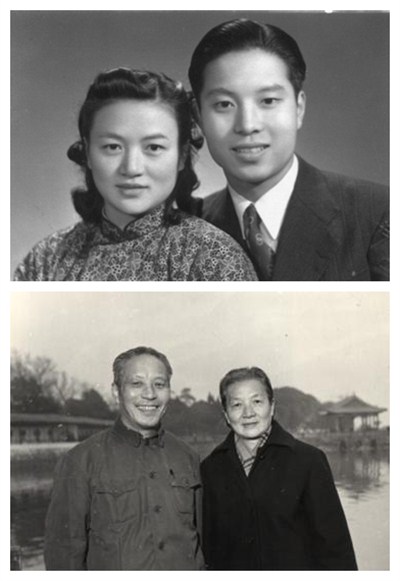

方行在解放前从事地下工作,解放后作为党的干部,长期主持上海文化工作,曾任上海文化局副局长。其妻王辛南毕业于沪江大学,早年与方先生一道从事地下工作,解放后在科协工作。《行南文存》,书名取自夫妇二人的名字,是其孙方放为纪念两位老人而编印的文集。

这样一套极具私人纪念性质的文集,专业学者为何建议公开出版,此书有何价值?澎湃新闻记者联系了方放先生和陈子善教授,了解文集背后的故事。

一部为祖父编印的私人文集

方行生于1915年,2015年是其诞辰100周年。为祖父母编印文集的想法,方放早些年就有了,在图书馆、旧书市场上陆续搜集到祖父的一些文章,直到去年,他和太太才抽出大半年的时间编了这套文集,赶在年底前印了出来。“绝大部分是我祖父的文章,第二册的后面有一些祖母的文章。”方放说。

“我祖父早年从事地下工作,当时就一些同志办过杂志,所以他用笔名写过不少文章。编这套文集的时候,祖父后来写的文章是相对容易找到的,但是解放前的一些文章,有些找到了目录信息,但是具体的文章一时没有找到,所以是以附录的形式编在了最后。有读者想了解的话,是可以通过目录再去找的。”

陈子善教授在微博上建议《行南文存》公开出版,认为现在印数太少了。记者问及其原因,以及他与跟方行有怎样的个人交往时,陈教授表示,二人并无任何交往,“我对方行先生的生平经历并不是很了解,知道他曾任上海文化局副局长,主持上海的文化工作,并且在博物馆、保存文献资料等方面做了不少的事情。”

“我在微博上看到这本书的目录,方行先生有一些研究鲁迅、李大钊、瞿秋白的文章,这跟我研究现代文学是有交集的,他的文章是经过研究才能写出来的,有一定的学术价值。另外,方行不是一个陌生的名字,以前《文汇报》、《解放日报》都是可以看到他的名字的,他是一个有文化的文化干部。就我所知,解放前从事地下工作,解放后还能在文化领域有所成就的有两位,一位是丁景唐先生,现在已经九十多岁了,另一位就是方行先生。我觉得这个文集如果能公开出版,是一件很有意义的事情。”

方行:“懂文化的文化干部”

方放自小长在祖父膝下,受其影响对文史颇有些兴趣。祖父在世的时候,方放就曾为他做过一点口述。“我祖父的口述,谈得比较多的是他的家庭,还有地下工作那一段。解放后的工作,零零星星地谈过几件事情”,“他主持文化工作时,主要是跟上博、上图以及文管会联系较多,这些单位老一辈的人大概比较熟悉他,不过跟他有过交往或者关系不错的老先生们大多也故去了,比如顾廷龙先生、马承源先生、朱维铮先生等。有一些五六十岁的先生跟祖父也有过交往,不过他们的辈分低一些,祖父在复旦做过兼职教授,其中有的人上过祖父的课。”

复旦大学宗教系的李天纲教授在复旦读书时就上过方行的课。后来,他关注上海地方文化保护,对方行在这方面的工作也知道一二。李教授曾透露,上海徐光启墓的墓碑是苏步青题写的,而促成此事的正是方行。“方行先生当年是上海文化局副局长,他倾心倾力于徐光启墓、徐光启纪念馆的修复、建设工作,是他找到了时任复旦校长的苏步青先生,请他题写墓碑。老校长不解:我与徐光启有什么关系呢,怎么由我来题写呢?方局长说,您是研究数学的,徐光启翻译了《几何原本》,您二位是同行呀!”翻看《行南文存》目录,其中收录了方行关于徐光启、《几何原本》的研究文章。

“祖父在这方面确实做了不少工作。上海植物园那边的黄道婆纪念馆也是祖父促成的。黄道婆纪念馆有周谷城先生题写的横批‘衣被天下’。祖父做这些事情,一方面是因为他主持这方面的工作,另一方面也是他自己念兹在兹,他很关心这些事情,而且会找朋友帮忙一起做。”方放介绍说。尽管当年与方行交好的故友很多已经故去了,但其中一些老先生留下了相关记载。

历史学家汤志钧,与方行也是朋友,二人在学术上有合作,曾共同整理《王韬日记》。他曾在一篇文章中回忆了方行在文化建设和古籍整理方面的建树。

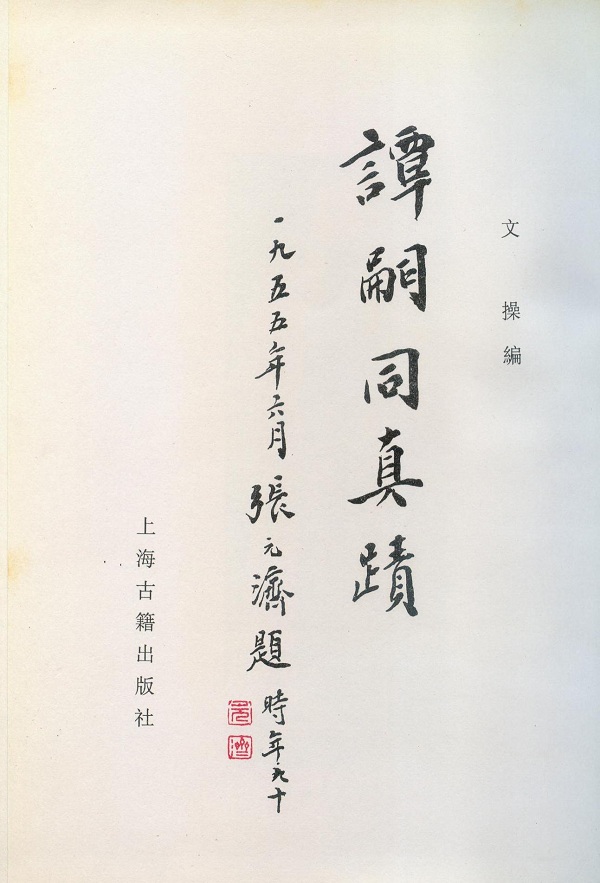

据汤先生的回忆文章,二人相识于上海解放前夕,方行在地下工作的间隙,就在搜集和整理谭嗣同的资料,五六十年代,他也一直关注此事,并帮助、鼓励汤先生做此方面的研究。六十年代中期,方行有意整理出版《谭嗣同全集》。然而,不久“文革”就爆发了。“‘文革’发生,方行被关押,书籍被抄去,我和他失去了联系。1974年的一个星期天,他突然来到我的寓所,见他有些不良于行,用一根拐棍支撑着。除了畅谈彼此的遭遇外,他说抄去的书籍还有待查询、整理,但《谭嗣同全集》的增订本一定要编好。”(《方行与〈谭嗣同全集〉及其他》,文章收入《汤志钧史学论文集》,上海社会科学院出版社,2013年)“四人帮”粉碎后,方行官复原职,《谭嗣同全集》整理工作加紧进行,汤志钧参与校订,最终在1981年中华书局出版了上、下两册本的《谭嗣同全集》。

除此之外,汤先生指出,《中国近代期刊编目汇录》也是在方行的策划下完成的。“上海图书馆拥有原合众图书馆、报刊图书馆(原鸿英图书馆)以及徐家汇藏书楼所藏报刊。在方行、顾(廷龙)老的策划下,从1959年起组织人力,先将上海所藏录出篇目,再到全国各主要图书馆调查补充。自1857年的《六合丛谈》到1918年的报刊编目,约一千二百万字。第一集《汇录》(1857年至1899年)于1956年出版,第二、三集《汇录》也陆续付排,打出校样。1919年至1949年以前的期刊篇目,也抄齐卡片,开展接续工作。不幸的是。装成三十八个大箱的一百多万张卡片在‘文革’中被毁,成为无可挽回的损失,但方行同志的策划,还是值得一提的。1918年前的《中国近代期刊编目汇录》已成为众所称誉的工具书,很多近代人物结集,就是在《汇录》的启示下陆续编成的。”

“祖父和顾廷龙先生关系很好,他们在一起做成了很多事儿。他们积极地保护、保存那些文献、文物,一方面他做文化局副局长,主管的就是社会文化这块,后来兼任文管会的主任,这是职责所在;另一方面是他们对于老祖宗留下的那些东西非常看重,有热情、有使命感做这个事情。以往,我们认为在革命年代,在过去几十年文化不是那么受重视,容易被人忽视。但事实上,是有那么一些人他们一直在用心做这些事情,并且有所成就。”方放的这段话,在汤先生的回忆中也得到了印证。

汤志钧在回忆文章中说,“他还不止一次地约我和顾老到上海书店查寻明清乃至近代的函札,不让珍贵文献流失。”说到上海图书馆所藏家谱“甲天下”,方行和顾廷龙更是功不可没。作为文化部门领导,“方行同志办事严谨,为人厚道,对文物、图书的收购,敢担风险。上海图书馆大力收购家谱、族谱,就是他和顾老主持的,为此在‘文革’中遭到批斗”。

上述几件事情,在方行自己的口述中并未详细提及,他提到的相关事情有两件:一是搜集、出版《谭嗣同真迹》,一是翻印《萝轩变古笺谱》。两件事情做得都不容易。前者谭嗣同的书信、手稿等是方行从抗战时期就开始搜集的,东南西北,利用各种途径,一直做到解放后。后者,《萝轩变古笺谱》是一本很珍贵的笺谱,据方行口述,是上博花大代价用十几幅明清书画跟浙江方面交换来此书的孤本。这个过程已是不易,方行想要翻印《萝轩变古笺谱》的想法,因“文革”爆发而“流产”,可幸的是,书一直藏在上博,方行对此事也是心心念念,后来找到老师傅来制作,终于在纪念上博建馆三十五周年时,完成了《萝轩变古笺谱》的翻印,而且翻印得很精美。当时复旦大学中文系老教授郭绍虞先生为翻印《萝轩变古笺谱》作序:“学有二:有个人专攻之学,有社会通力之学。治专攻之学易,治通力之学难。专攻之学重在个人之钻研,凡好学深思者类能为之。通力之学则非通才达识关心社会文化者不能知之。知且不易,况期其能结合社会力量,锲而不舍以治之乎?”方行先生正是知之、治之、成之者。

正如黄显功在微博中所述的,《行南文存》所收文章是方行一生业绩的写照,书中有其个人回忆文章、口述,还有研究文章。从这本书中不单单可以看到一位“懂文化的文化干部”是什么样的,也可以看到这样一位文化干部是如何长成的。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司