- +1

艾青逝世二十周年,他说“诗人必须说真话”

2016年5月5日是艾青逝世二十周年纪念日,我们几乎都记得小学课本中他那句:“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉。”我们还忘不了他喊“大堰河/你的儿子/我敬你/爱你”,忘不了他吟“雪落在中国的土地上/寒冷在封锁着中国呀”,忘不了他说“诗人必须说真话”。他以“最伟大的歌手”要求自己,无论是在烽火连天的战乱岁月,还是在解放后的起起落落,写作已然成为他的生活方式。

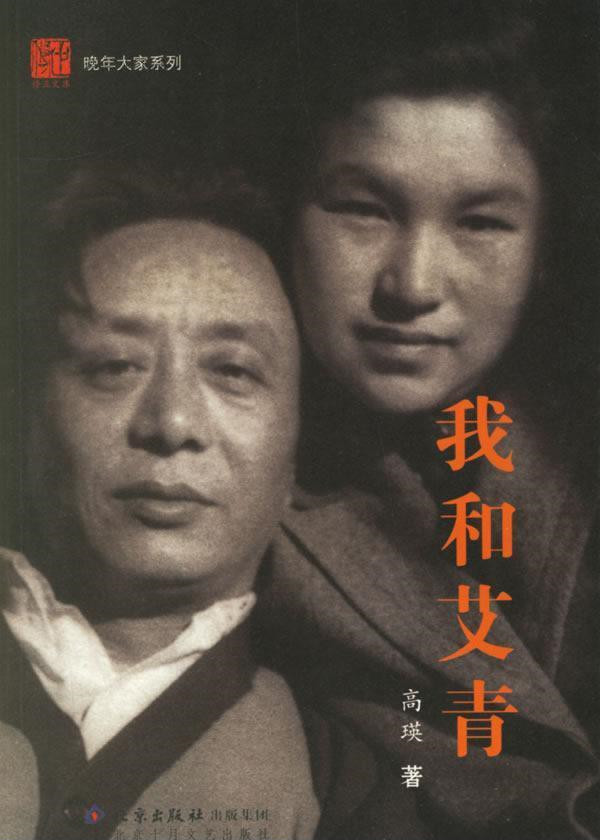

学画,留学,归国,入狱,写诗,挨斗,流放,归来……艾青用一生诠释了什么叫忠于艺术,忠于人民,成为中国新诗史上风格独特、影响力巨大的现实主义诗人。他离去二十年,现在缅怀,仍旧格外亲切。最近翻阅高瑛《我和艾青》和《艾青年谱长编》,辑录几段艾青往事,以小见大,感受一下艾青其人。

23岁,画家蒋海澄变成了诗人艾青。在《母鸡为什么下鸭蛋》(1980)中艾青揭示了画家“意外”成为诗人的奥秘:监狱生活是关键。

1935年10月艾青出狱,为了生存辗转多地,最后跑到重庆,皖南事变后又在周恩来的鼓励下去了延安。

雨巷与大堰河

“大堰河是艾青的大堰河,雨巷是戴望舒的雨巷。”艾、戴二人既为浙江同乡,又是诗坛同好,虽风格不同,但意气相投,为中国现代诗坛留下一段佳话。

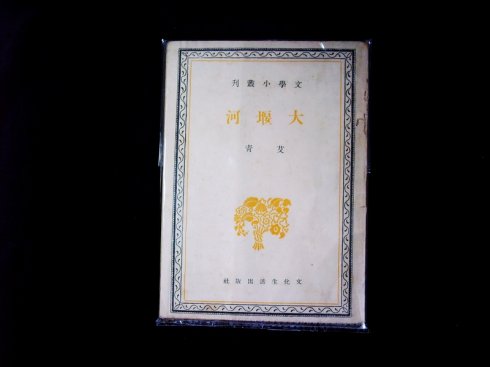

艾青的名作《大堰河——我的保姆》写于1933年1月上海狱中,而诗集《大堰河》出版的时间,恰好是戴望舒与卞之琳、孙大雨、梁宗岱、冯至等人在上海创办《新诗》月刊的次月。戴望舒带着新出版的刊物来到艾青的住处,结果扑了空,他留下名片,怏怏而返。艾青一见到名片就回访了戴望舒,两人一见如故,引为知己,艾青会将新作交给戴望舒,戴望舒也尽量帮其发表。只可惜好景不长,1937年7月艾青匆匆离沪落脚广西,而戴望舒几经波折,流落香港,两人在战火中开始了书信来往,论诗歌、评时局、谈现状,无话不说,惺惺相惜。

1949年3月,两人在华北大学再聚首,成为同事,但1950年2月戴望舒早逝,年仅45岁,诗坛挚友阴阳两隔,戴望舒成为了艾青余生始终怀念的人。他称赞戴望舒是说真话的诗人,叹息天妒英才。1956年11月,人民文学出版社出版了《戴望舒诗选》,很少给人作序的艾青,这回写了逾3000字的序——对友人的追思悼文。

匆别聂鲁达

1956年6月下旬,智利诗人聂鲁达携夫人来中国访问,那时他和艾青已是老朋友了。他们一同游览滇池,船过三峡时适逢聂鲁达生日,船长送来了大蛋糕,在中国朋友的陪伴下,聂鲁达度过了最愉快的中国之旅。

可是一回北京,艾青就深陷“反右”泥潭,深知自身难保的他提前去北京饭店和聂鲁达道别。聂鲁达不知晓“反右”运动的险恶,一再询问,艾青就指指地,做了一个刮风的手势。这时周扬来了,为了避难,艾青眼含热泪匆匆告别聂鲁达。事后艾青解释自己的动作:我的法语快忘光了,我的意思是反右就像是地震和台风一样的灾难。那次告别成为了两位大诗人的永别。1957年,赵沨去智利,谈到艾青,聂鲁达便站在大海边上呼唤:“艾青……艾青……艾青……”

护丁玲引火烧身

1957年夏天,“丁陈反党集团”再次被批斗,丁玲打电话给艾青,希望他能在开会时说几句公道话。会上丁玲被斥为投降分子、搞个人崇拜、和党闹分裂。艾青听不下去了,发言说:“文艺界总是一伙人专门整人,另一伙人专门被整。不要搞宗派!不要一棒子打死人!”为其后十余年的不幸埋下祸种。9月4日的《人民日报》上就开始批艾青是“丁玲的伙伴”,“长期奔走在几个反党集团之间”。墙倒众人推,艾青昔日的好友群起而攻之,让他精神濒临崩溃。12月,中国作协党组决议,开除艾青党籍并撤销一切职务。一生正直却蒙受不白之冤,艾青气得用头撞墙,半夜起来指着墙壁质问:“你说我反党吗?”

从北大荒到石河子

1957年艾青被划为“右派”后,辗转在北大荒和新疆劳动改造,历经自然蛮荒和人世沧桑。“文革”开始后,艾青的工资被降到45元,一家五口人艰难度日。据他夫人回忆,艾青做梦都想吃顿红烧肉,右眼白内障严重看不清东西,小肚子上还常鼓出个硬块,夜里大腿抽筋,冒虚汗。因为吃不饱,听说连里小猪冻死了,也拿回来开膛破肚,煮了吃,孩子们都捂着鼻子躲开,艾青却说“饥了甜如蜜”,竟一口一口把死猪肉咽了下去。在连队,艾青劳动量很大,快60岁的他要一人打扫全连13个露天厕所,夏天下雨,得用一瓢一瓢掏出茅坑的水,冬天屎尿成冰,得用几斤重的钢钎冲开,甩到坑的边上去……这活艾青干了四年,还因此累出了疝气。

巴黎情缘

1928年夏,艾青考进杭州国立艺术学院绘画系,院长林风眠看了他的画说:“你在这里学不到什么,到国外去吧!”在巴黎,绘画开拓了他的审美疆界,深化了他对艺术形式的理解,虽然后来没有做画家,但他对绘画的兴趣终生不渝。1931年9月,日本侵华,在巴黎留学的艾青待不住了,有一次在郊外写生,一个法国人大声对艾青说:“你们的国家都快亡了,你还在这里画画!”艾青听了大受刺激。国难当头,匹夫有责,1932年1月他毅然回国,经江丰接受参加了左翼美术家联盟。

1980年6月,中国抗日战争文学国际讨论会召开,阔别48年后,艾青得以重访巴黎。有作家在会上做了《艾青的诗学》的报告,强调了艾青《诗论》应得到更高的评价,反响强烈。

早在1939年的《诗与时代》中他就宣告:“不要忘记诗在历史里,诗人为了忠实于自己的世界观而遭受放逐、监禁、绑赴断头台的英勇的记载啊!没有一种权力能命令诗人为他去歌颂的。”1950年代末的风气中,诗人是个危险的角色,艾青认为唱赞歌不如暂时沉默好,他没有转行,依然崇敬真理的勇士,绝不拿良心做交易。艾青对真话的捍卫与对谎言的仇视是等量齐观的,他说:“说假话而想取得人信任,是梦想……并不是所有诗人说的都是真话。并不是水就是眼泪、红的都是血。虚假的东西总是不持久的。”(《和诗歌爱好者谈诗》)又说:“‘幸福之门’是向说谎者敞开的,诬陷人的人走的是鲜花开放的道路;说真话的人走的是烂泥路。”(《新诗应该受到检验》)他晚年的两部长诗《在浪尖上》、《历史的尊严》体现出了对现实苦难的关注与反思,渗透着对历史潮流的哲学思考。艾青描写“文革”从不装腔作势,对人民的苦难绝不轻描淡写,他没有掉入详述细节和过度感伤的窠臼,在伤痕文学风靡的时期,艾青并未去描写艰难岁月的伤痕,而是从道德的层面去反思民族的悲剧。

艾青诗选

大堰河——我的保姆(节选,1933)

大堰河,深爱她的乳儿!

大堰河,在她的梦没有做醒的时候已死了。

她死时,乳儿不在她的旁侧,

她死时,平时打骂她的丈夫也为她流泪,

五个儿子,个个哭得很悲,

她死时,轻轻地呼着她的乳儿的名字,

大堰河,已死了,

她死时,乳儿不在她的旁侧。

大堰河,含泪的去了!

同着四十几年的人世生活的凌侮,

同着数不尽的奴隶的凄苦,

同着四块钱的棺材和几束稻草,

同着几尺长方的埋棺材的土地,

同着一手把的纸钱的灰,

大堰河,她含泪的去了。

这是大堰河所不知道的:

她的醉酒的丈夫已死去,

大儿做了土匪,

第二个死在炮火的烟里,

第三,第四,第五

在师傅和地主的叱骂声里过着日子。

而我,我是在写着给予这不公道的世界的咒语。

当我经了长长的飘泊回到故土时,

在山腰里,田野上,

兄弟们碰见时,是比六七年前更要亲密!

这,这是为你,静静的睡着的大堰河

所不知道的啊!

大堰河,今天,你的乳儿是在狱里,

写着一首呈给你的赞美诗,

呈给你黄土下紫色的灵魂,

呈给你拥抱过我的直伸着的手,

呈给你吻过我的唇,

呈给你泥黑的温柔的脸颜,

呈给你养育了我的乳房,

呈给你的儿子们,我的兄弟们,

呈给大地上一切的,

我的大堰河般的保姆和她们的儿子,

呈给爱我如爱她自己的儿子般的大堰河。

大堰河,

我是吃了你的奶而长大了的

你的儿子,

我敬你

爱你

我爱这土地(1938)

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流,

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

——然后我死了,

连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉。

雪落在中国的土地上(节选,1937)

透过雪夜的草原,

那些被烽火所啮啃着的地域,

无数的,土地的垦植者,

失去了他们所饲养的家畜,

失去了他们肥沃的田地,

拥挤在,

生活的绝望的污巷里;

饥馑的大地,

朝向阴暗的天,

伸出乞援的,

颤抖着的两臂。

中国的苦痛与灾难,

像这雪夜一样广阔而又漫长呀!

雪落在中国的土地上,

寒冷在封锁着中国呀……

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司