- +1

武与汉之间·小与大③:大武汉是一座他们永远无法抵达的城市

本世纪初的夏天,侧面看上去很薄的杭州火车站竣工不久,假如一个武汉人在那时走进站厅,打算买一张回家的车票,他会在售票窗口得到如下回答:“没有。没有到武汉的票。不是没票了。要么买到武昌站,要么买到汉口站。没有到武汉的。”

这是我的亲身经历。那时有武昌站,有汉口站,唯独没有武汉站。那也是我第一次遭遇“大武汉”的迷思。在这样的私人遭遇中,“大武汉”是一个虚无。在前高铁时代,在象征着现代化进程的国家铁路网上,一个城市长期拥有两座一等大站,却没有一个站以城市命名,这是全国罕有的事情。

近十年后,世界上第一次有了武汉站,当时“武汉市”建制已有102年。“武汉市”诞生于国民革命取得北伐胜利的华彩时刻,“武汉站”诞生于将中国各地空前紧密编织成网的高铁时代元年。它们都还很年轻。武汉站落成于江南杨春湖畔,那时候周边还是荒地,老武汉人一度口头上叫它“青山站”(毗邻青山区,实际在洪山区),约等于不承认它是“代表武汉的站”。非城区不“武汉”,这是源自汉口曾长期没有郊区的历史的牢固偏见。网上一度有论认为“武昌站”“汉口站”“武汉站”的叫法混乱,不如像其他城市那样改名为“武汉北站”“武汉南站”等等,可以想见,这个看似科学合理的提议几乎没有引起像样的讨论。对武汉人来说,认同“武汉”不等于可以抹去三镇。

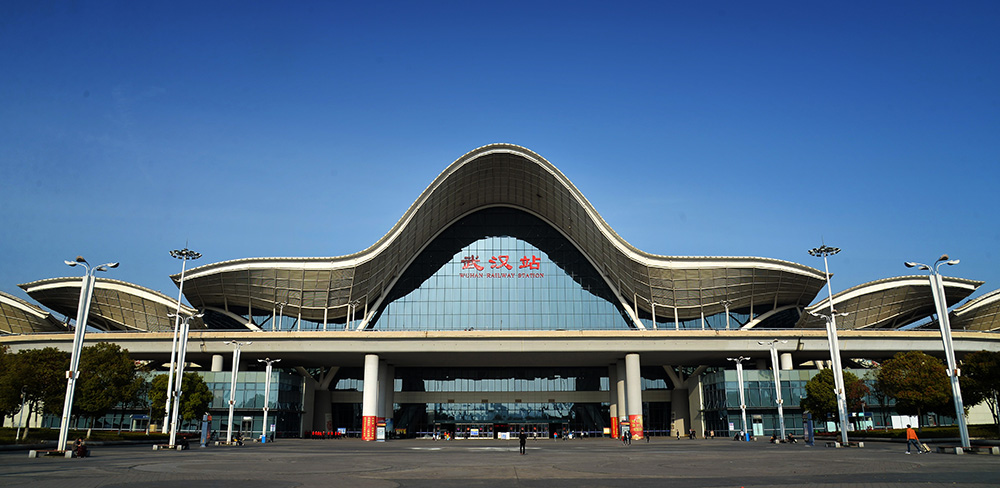

武汉火车站 视觉中国 资料图

相比“武昌”“汉阳”和“汉口”这样历千百年渐趋稳定的既有观念,“武汉”与“大武汉”尚属新生观念。“大武汉”的观念核心是城市作为交通枢纽及其伴生的贸易地位对于外部世界的重要性,其他如工业、科教、行政等多重城市属性都是这一核心滚雪球的结果,可能叠加,也可能脱落。

不以个体尺度而论,“大武汉”到底“有多大”“如何大”,取决于它在外部世界中的价值,这首先具现于城市在外部世界中航运与贸易角色的演变;同时,城市所处的外部世界本身也在剧烈变动(“帝制国家”“远东体系”“苏联阵营”“自力更生”“改革开放”……);在不同的外部世界之中,城市之“大”的意涵也是不同的。关于这些过程的最粗略线条之一可能如下:中古晚期帆船时代,汉口依托汉水崛起为内贸集散中心(“天下四聚”);近代开埠后的轮船时代,汉口面向长江背靠京汉铁路成长为外向型远东大都会(“大汉口”“东方芝加哥”);上世纪前期,围绕汉口水铁港口商埠,汉阳、武昌兴起工业、文教等,“大武汉”浮现于现代国家建构蓝图;上世纪中期始,全球航运转向大型化、专业化,武汉却随大环境与海洋隔绝走入计划经济,汉口航运贸易开始走向衰落,长江主航道南摆助力江南武昌重工业爆发,约等于东北工业基地城市的内地版;上世纪后期以来,武汉回归开放大环境后反而急剧滑落(低谷期,如2006年武汉的GDP仅排名全国第16),被嘲“大县城”;新世纪全球化以来,主流海轮难以抵汉,武汉港地位降格(据交通运输部统计,2020年排行长江内河港第10,全国海港河港第36),航运升级使港口完全迁出汉口主城区,汉口失去了全国大市场的传统地位,武昌、青山的传统重工业衰落,在恶补城建的过程中,城市成为“大工地”,毋庸依靠水运的数字工业位于武昌内陆腹地的光谷兴起……

毫无疑问,以上这些枯燥冰冷的宏观叙述使人望而生畏。这样的“大”通常不是普通人可以体察反思的事情。

或许对个体来说,城市之“大”的初始意味是一种被城市文明重重包裹的安全感,以及人海茫茫但并不构成强约束性关系的自在感。有的人也会从这种“大”之中感受到无所适从,如影片《海上钢琴师》里毕生寄身邮轮的男主角,就因为“一眼看不到边”而拒绝了城市生活。更多对大城市心生抗拒的人会选择折衷路线,他们一方面依托于大城市,享受大城市诸般便利,一方面离开它,寻求看似与“大”相反的小而美。我的一位建筑师朋友在远郊名镇索河的灌木林中开发了一处北欧式野趣木屋营地。这种木屋看似自然原始,实则舒适且技术含量颇高,营地选址一旦离大城市太远,不但会找不到足够的客户,就连基本的建造、维护和运转都会很成问题。索河离武汉城区不远不近,刚刚好。

而在大城市内部,都市化景观充满视觉感官,各种看不见的网络使便利、服务和享乐就像拧开水龙头流出自来水一样唾手可得。走在街上不会随时有人认识你,每个人的生计生活从未像今天这样深深依赖于城市中的其他人,但人与人之间的关系反倒松散很多……这一切构成了一种繁华的个人主义景观:我们从未如此紧密并且同时独自一人。

本世纪初,我的父亲曾与一位香港老板共事,这位建国后移居的新港人并非对大陆一无所知,但他惊讶于武汉本地员工们在下班之后来往密切经常串门,密切程度甚至超过与亲属之间。他说“在我们香港请同事去自己家里做客是很少的”。十几年后,武汉差不多也是这样了。大城市式的职场社交和家庭生活是分开的,并且人们享受游移于片段化的人际关系的空隙:关掉引擎后在车里多待五分钟,注视手机屏幕以便从通勤高峰地铁2号线的拥挤中抽离灵魂,一般情况下可以避免像1980年代的父辈那样找亲友托关系办事买东西……在这个角度上,不管在当时还是现在,香港都要比武汉更像一个大城市,尽管前者的建成面积和实际承载人口都只相当于后者的约一半;而现在的武汉也要比早几年更像一个大城市了。

于是,一方面,以某些维度来看,武汉确实比香港大;另一方面“香港比武汉更像一个大城市”,这样看似矛盾的认知反而是符合普遍的个体直觉的。很多居民期待“大武汉”其实是在希望武汉“更像一个大城市”,而不是单纯为“大武汉”的体量膨胀、调门升高而狂热,只是期待有时易被狂热裹挟,这也是人心常见的弱点。

站在个体视角来考量城市之“大”,除了可以发现城市对于个人生活的微观意义,也能帮助我们洞察城市之“大”的宏观意味的复杂性:城市那些指向“大”的特质通常并非为城市内部的人们考虑设计,也不一定有利或不利于他们。对个体来说,城市之“大”是自身必然处在的局面,只有清晰面对具体局面,个体才可能基于利害、道义、情感等原则做出不同的选择。无选择不自由,察知城市之大关乎居民人生自由之实现,越是大城市越是如此。

“大武汉”从何而来?对个人来说意味着什么?城市中每一个体都应该自主探求自寻答案,谁也代替不了谁。

2021年,汉口龙王庙江边,对岸是汉阳南岸嘴,远处是武汉长江大桥、龟山电视塔,一艘船正从长江驶入汉江口。 谌毅 图

晚清名臣张之洞是“大武汉”无心插柳的奠基人。今天武汉各界异常热衷于追认张之洞为城市肇造者,为此专门建造“张之洞与武汉博物馆”——那是一座全钢结构的庞然大物,外形酷似方舟,悬浮在汉水畔月湖桥头汉阳钢厂旧址上,但张之洞汉阳铁厂旧址在龟山北麓——2018年博物馆的设计者、著名建筑师里伯斯金接受武汉《读+》周刊访问时解释:“方舟”的建筑形式是一种空间意符,象征着跨越武昌、汉口和汉阳的水上通道。的确,张之洞任上整合三镇,新学新军(武昌)、铁路工商(汉口)、钢铁军工(汉阳)布局分工上下呼应,隐现未来“大武汉”模样。

然而香帅之意不在“武汉”,这就像他操练湖北新军绝不是为了让后者去搞武昌起义推翻满清。作为朝廷支柱,他不会期待身后被民国视为功臣,遑论“武汉之父”。他在武汉的作为出发点也不是服务于武汉。汉阳兵工厂的部分设备在他两广总督任上就已经买好,兵工厂本会建在广东,只是因为接手两广的李瀚章(李鸿章长兄)无意接盘,这才有张之洞就坡下驴把设备带到湖广任上,最后落在汉阳。他发现汉口级别实在太低办事诸多不便,“九省通衢,夙称繁剧”(张之洞《汉口请设专官折》),一旦卢汉铁路通车更是头大,于是把汉口升格为县级的“夏口厅”。此后到民初,官民两界惯提“阳夏”(即汉阳与汉口并提),“武汉”提法仍非主流。

第一个在官方文书里连用“武”“汉”二字的,则是早些年的曾国藩。1840年代,曾国藩上奏咸丰帝分析“东南形势则金陵为险,天下大事则武汉为重”,“武汉”是他脑中那盘大棋的一枚棋子。后来的湖北巡抚胡林翼常在文牍中“武”“汉”并提,其时他身在武昌,格外指望靠汉口的钱粮来给湘淮军输血续命,平定秩序。曾、胡二人是以文言用法把“武”“汉”两字连用,而不是把“武汉”当作完整独立的词,当时没有现代汉语的标点符号概念,按今天的标准,他们的“武”与“汉”之间应该加上一个顿号。

而第一个让“武汉”成为一个正式的现代汉语词汇的是孙中山,他也是“大武汉”的观念发明者。孙中山在武汉留下两座雕像,一座在民国诞生的地方,1931年建于武昌首义鄂军都督府(俗称红楼)门前;一座在汉口六渡桥即民国汉口特别市规划的市中心广场上,动议于1927年武汉成为民国首都之际,竣工于1933年,俗称铜人像。早些年汉口铜人像下以 “擂肥”(半大少年勒索中小学生)闻名,武昌铜像则曾经是求医者寻找野鸡医院“红楼门诊”的指路标。那正是武汉最具“大县城”风貌的几年。

“大武汉”和“武汉”的现代观念被正式提出是在1919年,“大武汉”是“武汉”的发展目标。1919年出版的《建国方略》是孙中山关于中国现代化的“理想国”纲领,书中圈定“武汉者,指武昌、汉阳、汉口三市而言”,其实那时民国还没来得改动前清留下的建制,三镇在建制上都还不是城市。然后概括构成武汉之“大”的三个主要素,即“此点实吾人沟通大洋计划之顶水点,中国本部铁路系统之中心,而中国最重要之商业中心也……”(“顶水点”实指大规模海运深入大陆腹地的极限点)。正如前文所述,武汉之“大”核心在于武汉在外部世界中的交通与贸易地位,在孙中山眼中,武汉的水运地位是外向性的,铁路地位是国家内部的,武汉之“大”有国际国内双重格局,其中面向国际的水运地位是首要的。

孙中山把“大武汉”正式形成的时间点预设在“中国铁路既经开发之日”,冀望武汉到那时成为“略如纽约、伦敦之大”的“世界最大都市中之一”。他准确判断了武汉之“大”关键不在于已有的那些坛坛罐罐,而在其有条件带动中国腹地拥抱全球化,但他却没有预料到此中最具决定性的“顶水点”日后会越来越靠近下游远离武汉,更没有预料到国门开放与全球化也并非恒定不移。

与其说孙中山预言了“大武汉”,不如说后世断续按照他的规划部分实现了“大武汉”。1950年代京广线贯通于武汉长江大桥,2000年代高铁首站在武汉投用,都有后人冥冥践行《建国方略》的影子。然而缺失了主流海轮直达这一环,武汉之“大”恐怕再难企及纽约、伦敦,内陆中心城市已是未来上限。

“大武汉”观念在政治上的第一次落实是在1927年,这一年“武汉市”正式建制并成为首都,实现了孙中山九年前的“武汉”构想。武汉是一个“观念先行”的城市。1926年10月,被围40天的武昌城向北伐军投降,此时城中早已粮食断绝以至于“街上基本看不到狗”。(董玉梅主编《百姓看武汉·百姓回忆》)11月,北伐军攻克三镇。1927年初,国民政府将武昌、汉阳、汉口合为“京兆区”,统称“武汉市”,从广州迁都武汉。十几年前武昌首义只是推翻帝制的革命,北伐攻克三镇击败北洋军阀才意味着民国真正开始建国进程。武与汉之间合为武汉市并担当首都,本身就是现代国家建构的一环。民国首都再迁南京后,1929年武、汉又分治为汉口特别市、武昌市。

傍晚,长江大桥武昌桥头,远处的黄鹤楼亮灯了。 谌毅 图

“大武汉”观念在全国范围内深入人心是通过1930年代“抗战建国”中的“保卫大武汉”。当时风靡全国的歌曲《保卫大武汉》唱道:“武汉是今日最大的都会,我们要坚决地保卫她,像西班牙人民保卫马德里。”脱离上下文,“最大的都会”显得夸张,加上歌词前一句“武汉是全国抗战的中心”才能让人恍然接受:“最大的都会”不是说武汉本身有多大,而是指当时武汉在全国抗战中的意义之大,用敌方日本军部的话来说,“攻占汉口作战是早日结束战争的最大机会”(皮明庥《武汉通史·中华民国卷上》,下同)。“保卫大武汉”是“抗战建国”之始,蒋公“抗战建国”的纲领,正是在1938年3月于武汉举行的国民党临时全国代表大会并公布的。

国民政府早在武汉会战前的1937年底就已公布迁都重庆退入大后方的既定战略,“保卫大武汉”注定不会是坚守到底的斯大林格勒之战,而更接近敦刻尔克之战,蒋公后来也宣称“盖抗战军事胜负之关键不在武汉一地之得失,而在保持我继续抗战之持久力量”。1937年底南京沦陷后,国家也迫切需要通过武汉会战来凝聚人心,展现决心,争取国际社会的同情和支援,因此那时武汉又被称为“中国的马德里”(1938年9月法国《Regards》杂志封底题图“汉口将是中国的马德里”)。另一方面,武汉会战战场跨越鄂皖豫赣,战况惨烈,却没在武汉城区发生过重大地面战斗。“保卫大武汉”以城市保卫战命名,实质上更是一场以武汉为中心的国家动员战,最终保卫的是战略撤退持久抗战的大局。

国难当头,那时云集三镇街头为“保卫大武汉”呐喊助威捐款捐物的市民万众一心无暇他顾。会战进行不到半年,“保卫大武汉”就竭尽了“抗战建国”的使命。10月底,蒋公从武昌三层楼飞离“中国马德里”,爱国市民转眼成为沦陷区难民。民国当局撤退前践行“焦土抗战”摧毁了龟山北麓的汉阳铁厂,这才有当今张之洞博物馆不在汉阳铁厂龟北旧址而在1950年代汉阳钢厂旧址的曲折。抗战胜利时中方在汉口中山公园张公祠受降,张公祠意在纪念张之洞,命名者正是曾出任伪汉口市长的张之洞之子。

八年战争期间武汉平民伤亡最大的一次战斗发生在1944年12月,盟军出动新式B-29轰炸机投M69燃烧弹轰炸日军重点经营的汉口,造成至少2万中国平民伤亡,15611栋房屋被毁,民族路到王家巷、一元路以下等多片区域受损严重(《武汉市志·军事志》)。在二战中平民遭受过重大伤亡的一系列空袭悲剧里,1944年汉口大轰炸存在感很低,即便在武汉也很少被提起。

策划空袭的陈纳德(Claire L. Chennault)将军在回忆录中提到他发现汉口城市(日租界区)与东京、大阪、名古屋相似,于是把轰炸汉口作为日后空袭日本的预演,武汉就这样成了抗战期间遭轰炸最惨烈的中国大城市。参与主导轰炸汉口的正是后来以“火烧东京”而闻名的柯蒂斯·李梅(Curtis E. LeMay)将军,他把在汉口上空验证过的方法应用于轰炸日本本土城市,仅在东京就伤亡日本军民10万。

对于曾在六年前高喊“保卫大武汉”的蒋公来说,汉口平民的巨大伤亡只能算作又一次花园口扒堤或是燃烧在长沙、桂林的大火,仍属“焦土抗战”之必须,他在日记中写下:汉口焚城三日。(Stephen R. MacKinnon《The US Firebombing of Wuhan》)空袭后,日军押着跳伞逃生遭俘虏的飞行员游街,煽动汉口市民动手殴打。七十二年后,汉口大轰炸幸存者王兆铭、黄孟侯在采访中表示,应该为平民死伤负责的是日本侵略者,而不是盟军和国民政府。王兆铭回忆,当年飞行员游街过程中没有一个市民响应日寇对飞行员动手,沦陷区人民发自内心把飞行员视作解放者,大家都认为现场几个打飞行员巴掌的是日本人假扮的。他还强调,盟国没有必要为当年轰炸日本本土道歉。

大体上,由于城市对于外来攻防双方的重大意义,1944年冬天的武汉人承受了本不该他们承受的巨大伤害,并且这种伤害直接来自友军,但他们拒绝跟随侵略者报复友军,而是把这段记忆存放在一首代代传唱的童谣里:“天不怕,地不怕,就怕飞机屙粑粑。”这是大武汉的代价,也是武汉人的选择。

我的一个朋友,祖上是日侨出身,幼年战乱中与家人走失,危难之际被武昌民间一位骨仙医收养,在铁路边落脚安家长大成人,晚年作为国家干部离休。过去铁路沿线是流民来武汉落脚的地方,无数武汉家庭都是从铁路边开始繁衍生息、开枝散叶。没人老惦记这家人祖上来自哪里,谁家又不是带着前尘往事投奔到武汉这个大码头来的呢。

有一句话听起来豪迈,容不得细想:大武汉见惯了大风大浪。是的,我们的祖先是那些幸免于在大风大浪中沉没的人,于是才有了我们。我们无法代替那些水面下的湮没者,讲出这句话。对他们来说,大武汉是一座永远无法抵达的城市。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司