- +1

看播客|《英文系主任》的写实和荒诞:兵荒马乱中的亚裔女教授

本期《小声喧哗》找到了两位身处美国高等学院漩涡的女性来聊聊最近大家都在看的这部网飞剧集《英文系主任》。

言论自由、左翼运动、女性教授的联盟和解体在美国大学究竟是什么样的情况?面对激进的Gen-Z的困惑何去何从?如何边带娃边教书?如何在充满白人男性的房间中,找到自己在那个空间存在的合理性?

我们请来两位女性学者——美国耶鲁大学哲学PhD毕业, 现在在NYU-Shanghai任教的袁源,以及任世新大学舍我纪念馆馆长,目前在美国杜克大学任教的Eileen(周成荫)在这期节目中给予了最真实的回答。

本文为小声喧哗播客与澎湃新闻合作刊发的文字稿,由澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者龚思量整理。

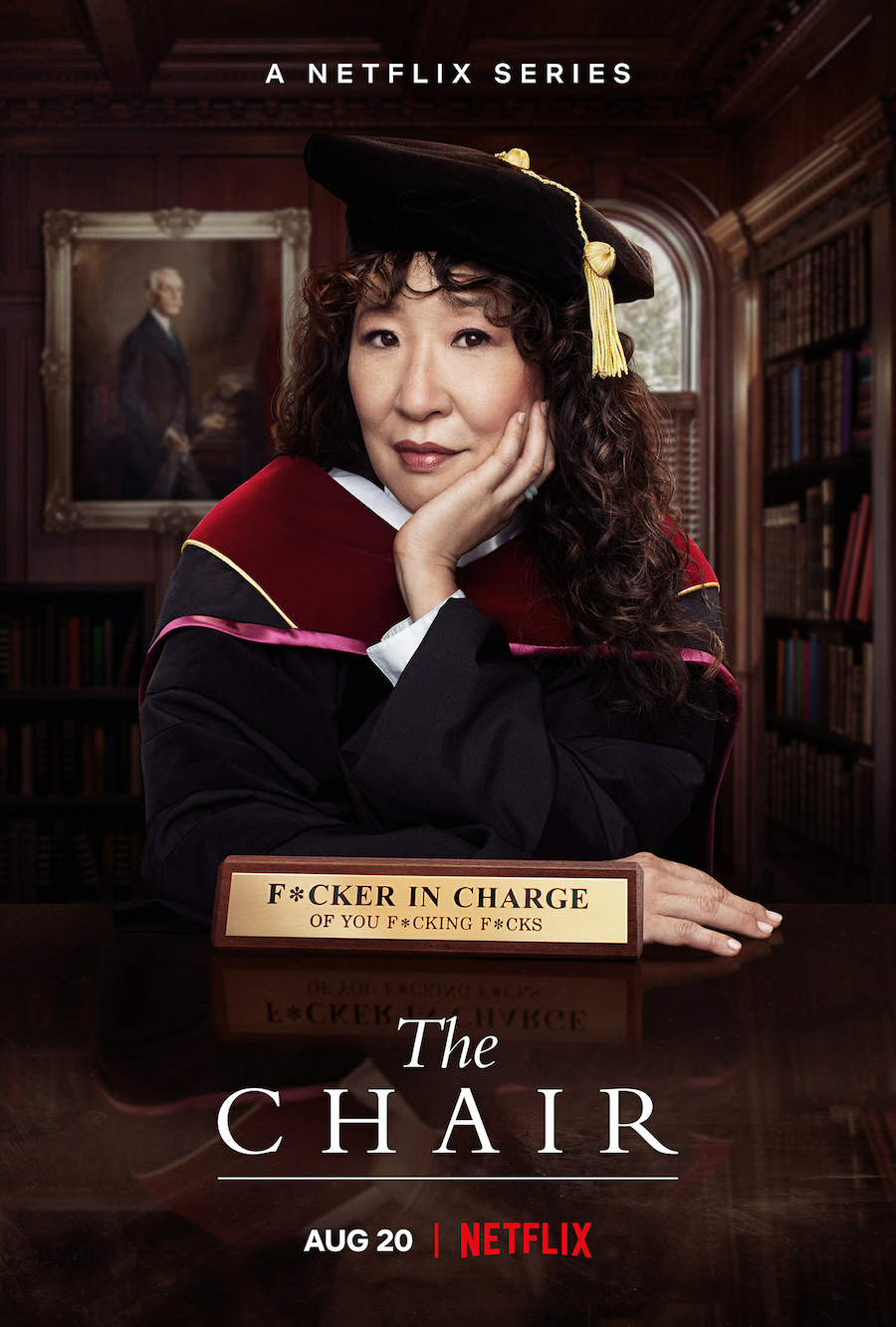

《英文系主任》海报

钱娟:我们今天聊的这部电视剧叫做“The Chair”,中文翻译叫《英文系主任》。它在网飞引发了无数篇的评论文章,也与在学院内工作的两位嘉宾非常有关。这部剧讲述的是吴珊卓饰演的金智允博士,在声名显赫的彭布罗克大学当上了英文系的系主任。作为学校历史上第一任女性系主任,同时也身为一位少数族裔,她在刚刚被任命后就迎来了种种职场上的挑战以及个人生活中的困难。

除了主角智允之外,剧中几个主要的人物还有丧偶不久,落魄卸任的前英文系主任Bill;几个年龄很高,工资很高,但没什么学生喜欢的老学究;一位才华横溢的黑人女教授Yaz,以及智允的养女Ju-Hee,还有我自己非常喜欢的白人女教授Joan。为什么我们要在简介里面强调每个人的性别和种族,是因为这两个主题在整个电视剧都是无法被忽视的因素。我在看完这部剧后也是百感交集,但我想先问一下在学院任职的两位教授,看完了该剧后的第一反应是怎么样的?

Eileen:我在一个月前发了一个推,说跟自己行业太近的东西不能看,因为如果演得好的话,会让你全身发麻;演得不好的话,也会让你全身发麻,所以我原本对这部剧比较抗拒。虽然我原本对这种“领导与职员”主题,还具有“家长情怀”的剧本身很感兴趣,因为自己有三个小孩,也正是职场与家庭都夹在世代间的人。

这部戏一上线,就有人发了一个推我是比较同意的,说网飞看准了基本上学院的人都是“愿意一天到晚免费发表意见发文的人”,所以如果拍一部讲他们的故事,那这部剧就会获得免费营销,因为不断有人会写文章讲《英文系主任》。我们可以看到这个月有多少篇文章是关于这部剧的。连我原先在脸书上发文表示不准备看时,有一串同事回应写了各种长篇大论的评论。甚至,录节目前夕,昨天晚上深夜看完后脸书上写了一句“不喜欢 ”,都有一票人立即跟我讨论、辩论、争论。我的直觉反应是:“天啊,我们太印证对我们的刻板印象(stereotype)了,好像我们这些人真的都是没事做。”可见人文学系的老师们就是这样的个性。所以,拍《英文系主任》这样的主题就会有很多免费舆论。套用一句奥斯卡·王尔德的话,“人最怕的不是被人谈,而是不被人谈”,一大群文学系教授忽然都有了这种感觉,说“天,我们被人谈,我们被人做舆论”。另外,虽然我觉得这部剧演技确实好,个别角色的塑造也很成功,可是整个戏还是有很多很大的问题。

钱娟:我当时看完后的第一个感觉是,这是一部制作很精良的剧。里面大学教授的谈吐是非常可信的,偶尔会掉一些书袋,让我感到好像大学时候没有看的那些阅读都追上来了,怎么有点听不懂。但是这部剧没有那种让人欲罢不能,要一口气看完的感觉,因为它还是一个比较偏现实的电视剧。而且虽然没有当过老师,但我们大家都上过大学,离学校这个环境也不是特别遥远,所以回头去看,还是可以看到很多非常有感触的东西,特别是其中女性在职场中跨代际、跨种族的友谊的描绘,还是挺自然的。

另外,我觉得这个电视剧的编剧非常有野心,想在这么短短的几集内,去呈现整个美国当代高等院校中最激烈的几个矛盾,比如对人文教育、文学教育投资和兴趣的减退,对于文学课程是不是太以老白男为中心的批评,以及校园内言论自由和学术自由的边界等等。因此整个片子的叙事节奏非常快,次要角色又都很重要,所以有时候我会觉得有些地方是不是没有交代,会感觉怎么一下子就把我扔进了深水区。一直到最后一集结束了,我还在等着网飞下一集的加载,觉得好像这个戏还没有完。当然我敢肯定第二季应该已经在制作中了,也像Eileen刚刚说的,演员的表演还是非常值得称赞的。

Eileen:我感觉这部剧确实有这种简写的感觉,它并没有充分地把故事与背景都铺出来,只是给你一种似曾相识,模糊的熟悉的喜悦。之前跟袁源聊的时候也谈到一点,这部剧的简写是非常美国右派的,虽然它好像包装得非常美国左派、很进步,可是它呈现的校园百态还是比较符合右派和大众媒体对精英学府的幻想与迷思。

所以,在校园外看这个剧觉得很精彩,这是我能完全理解的。但是,如果你在校园内,你还觉得这部剧很精彩,我会有点怀疑你是怎么看待你自己的学生和你自己的同事的。

袁源:就像Eileen刚才讲到的,我们这个群体很少有人关注,大家以前都是看律政片、警匪片,忽然出现了一个剧讲我们这个群体。其实我不是一个追剧的人,我追这个剧就是因为觉得它跟我的生活比较贴近,我特别想知道银幕会怎样去呈现现在的大学校园。

我同意这个剧的野心非常大,但是我觉得它的问题就在于它的野心太大了,没有真正把很多现象背后的问题想清楚。另外,它其实是在用一种右翼视角来看待大学校园。所以,我刚开始看的时候特别的热情,但是我看到最后反而不想再看下一季,也不希望它有下一季了。我觉得用这样子的意识形态去描述大学校园的话,宁愿这部剧没有下一季。

其实这部剧有很多点我是可以感同身受的,从编剧到主角,女性占的比例是非常大的。尤其编剧都是女性,所以她们在拿捏女性之间的友谊,还有描写作为大学教授在母职和教职之间的挣扎都特别能让我感同身受。但是我觉得它在其他的点上基本都偏掉了。举几个比较明显的例子,它对进步学生的刻画,好像他们是一群非常不讲理的人,也没有提供任何上下文,就拿出了Bill穿纳粹制服、敬纳粹礼的短视频,不由分说地要求解雇一个已经拿到了终身教职的教授。这非常不符合我在耶鲁读书的这些年对所经历的学生运动的观感。

还有这部剧在最开始比较真实地呈现了Yaz作为一个黑人女性在学术圈里遭遇的大大小小的困境,包括同事评判她的衣着,和她一起授课却把她当成“助教”,以及她在评判终身教职时遭遇到的那些不公平待遇。但是忽然耶鲁给了她一个聘用通知,一下子就冲掉了黑人女性在学术圈里真实的挣扎,导致这个剧最后给人的印象变成了“黑人女性受惠于平权运动”,只要她们稍微做得好一点,“牛校”都会排着队等着你挑,这非常反现实。如果真的看统计数据的话,黑人女教授在学术界的比例要远远低于她们这个群体在社会当中的比例,而且她们在招聘和评终身教授的时候都要面临更多的偏见和困难。比如制作1619节目[1]的主要学术顾问,Nikole Hannah-Jones2021年在北卡教堂山分校评终生教授的时候就遭到了拒绝。还有好多这样的例子,可能你已经做得很好了,但不管是因为别人的种族偏见,或者你的意识形态(比如整个社会觉得你太左),学校就可能拒绝给你终生教职。

Afra:对,比如一个教授非常有名,或者在推特上粉丝比较多,或者经常在媒体上写一些文章,这些都会变成一个能够被羞辱的“把柄”。批评者会羞辱说,你看ta在外面抛头露面。剧里有一句台词:“耶稣只有12个信徒,我不要那么多追随者”,那句台词对我冲击非常大。一个老年的白人教授在自己的课没有Yaz受欢迎的情况下,去用基督教的意象,去打压一个年轻的教授,从而正当化自己的地位。

Eileen:其实剧里很多小的讽刺点,我都切身经历过,而且特别可笑的是,我看预告片的时候觉得特别熟悉。为什么特别熟悉?一方面是我们的经历都很相似,另外一方面,这部剧的一个编剧:Annie Julia Wyman和我读书时的经历差不多。她在哈佛读研究生的时候,我也在哈佛,之后她去了斯坦福,这两个校园我都待过,所以我在剧里看到的其实是这些校园。如果她讽刺的是这些校园,那我觉得讽刺得不错。

如果她是想做那个时代的人物刻画或者说是讽刺剧,那她的确捕捉到了那个时代老教授的特质,但是这些学校现在并不是这个样子,所以这部剧有一点时代脱节。本身和时代脱节也无所谓,比如我们都喜欢看《请回答1988》,我们都喜欢看放在某一个年代的剧。可是这个剧把一些左翼学生的因素放在里面,让你觉得这是一个很当代的剧,但是它所呈现的英文系是至少15年或20年前的英文系,现在真的已经没有这种老教授了,他们都已经都“被退休”了。

包括常春藤院校在内的精英学校,75%的老师多半是兼职老师、是非终身职的。他们不是老白男Elliot,也不是年轻的黑人女教授Yaz这种明星级的女教授。其实不管是在精英学校或是一般大学,系里多半会由一个吴珊卓这样中年人在掌控,然后她所管理的几乎都是兼职教授。影视剧当然不必追求真实性,可是因为它加入了很多真实的元素,投射了很多我们现在在媒体上看到的关于大学院校的问题,让你觉得这部剧是关于现在的,可是实际上并非如此。

钱娟:我非常同意,包括里面 Joan第一次发现有一个学生给老师打分的网站叫Rate My Professor。我就觉得Joan教书教了几十年,怎么可能现在才知道这个网站,我上大学的时候这个网站就很流行了。所以这部剧会有一种给你感觉:它很现代,但又好像有一些地方不合时宜。

Eileen:对,这个剧的背景完全是我刚开始做教授的那个年代。在我上第一门课的时候,我的恩师,我大学的指导老师回到我的母校去教书。他跟我说第一句话是:“你的课都那么多人来听啊,大概是因为你教的那种课学生可以一边上课一边吃爆米花。”我那时候非常心痛,难过得不得了。因为那门课刚好是教电影,在2000年教电影还是很新鲜的。我的很多老同事也说,你的课有200多个人是因为你教的是电影。当然这已经是20年前的套路了,我现在绝对不会跟一个年轻老师说这样的话,年轻老师也不会听到这种话,所以我觉得这部剧仍然停留在之前的年代。

袁源:刚才Eileen说这部剧呈现的英文系更像她刚刚做教授时的情况,但我觉得这部戏呈现的情况可能比较接近目前的哲学系。哲学系里很多老师研究传统的所谓“硬哲学”,比如形而上学、语言哲学等等。这些课在五六十年代特别的火,但现在基本上没有太多人愿意学,学生觉得这些领域对现实缺乏关怀,学生会追问学校为什么不能够招更多做女权主义的学者,或招更多做批评性种族主义理论的学者。如果学校真的招了一个教女权主义的人,Ta开设的课程往往就会非常火爆,但教传统语言哲学的课堂可能就比较冷清。即便现在年长的老师不会直接说“你教的内容是投学生所好的,很‘软’的东西,所以你的课才会这么有吸引力”,但那种隐秘的“硬哲学”对“软哲学”的鄙视链偶尔还是存在的。

Afra:我的第一观感是,剧里的氛围渲染得特别好。我非常感激剧里对于很多微妙氛围的刻画,比方说吴珊卓走进坐满英文教授的会议室里时我感觉很贴近我经历过的生活。会议室的布置就和我读研究生时,上某节研讨会的教室非常像,包括教室后面摆满书籍的书架、桌子的纹理和颜色、甚至有多少个椅子这些细节都特别像。

我上的那门课叫做“美国历史和资本主义”,我一进去会看到一教室坐着的都是穿着整整齐齐的白人男性,我相信吴珊卓的角色在剧里也和我一样,会感受到一种冲击感和压抑感,会在脑海里一直提醒自己,“这个空间并不属于我,我一定要好好表现”。

还有一个场景是英文系举行一个晚宴,晚宴里面那些白人教授们都拿着香槟谈笑风生,说着一些你可能并不太能听懂的一些高级笑话,再给彼此一个会意的眼神,当你站在他们旁边的时候,那种感觉又会卷土重来。一来你可能会感到“不服”,二来你会觉得自己被他们凝视,被他们规训,自己在那个空间中被贬低了。

钱娟:会有一种需要证明自己存在在这个地方的正当性。

Afra:没错,我就会觉得我在这里不是一个海报摆设。我的心理活动,不是说我今天怎么去享受这个夜晚,而是不断去回想自己曾经的失败经历和成功的经历,然后在这两极摇荡。同时还需要用另一部分的脑力去跟他们去交谈。

Eileen:我觉得这是一个系统性的问题,我记得大一的时候走进哈佛校园,就感到一种规训。对国际学生来说,不论你是不是在这个环境长大的,都会有这种感觉。这成为一个大家都不愿意谈的秘密。大家都被这种规训,或者这种好像将你排除在外的感觉所影响。

我大一的时候,有大二的学长跟我说,“来念哈佛,就是全世界人都觉得你很聪明,然后你忽然觉悟到自己一点都不聪明。外界觉得你念哈佛耶鲁这种学校,你太厉害了,可是你每天都被强调说你是多么的愚蠢,多么不应该在这个地方。”等到我自己教书时,我才悟到说每个学生都是这种感觉,每个老师都是这种感觉。你要怎么样去克服这一肮脏的秘密,就是让别人觉得你没有这种感觉,像那种在派对里的每一个老教授、小教授都觉得自己在表演,自己其实不应该在那,只是有些人很明显地觉得自己不应该在这里,有些人假装自己应该在这里。这已经是一个系统性的压抑了,可如果你是女性,是少数族裔,是年轻人,这种被排除在外的感觉会更加强烈。

袁源:Eileen刚才说的让我再一次去思考这个问题。我以前会感觉好像只有我一个人是被排除在外的,因为我总是觉得派对不是我的派对,派对是比工作还要难的事情。本来在研讨会里,我已经觉得自己很边缘化。我是全年级唯一的女生,也是我们全年级唯一的一个少数族裔。在一年级学生必修的研讨会上,我们一个年级总共只有4个人,除了我和其他三个男生外,还有两个白男教授。

我每周上课,走进那间房间的时候,就好像智允走进系主任的办公室,你完全不知道你该坐哪里,不知道下课他们去聊天的时候,你应该去哪里。每次我都会故意说我要去呼吸一下新鲜空气,然后离开教室,他们就会在那边聊得挺开心。

我会觉得只有我是不属于这个派对的。当然,我也见过很多自以为了不起的耶鲁学生,打扮帅气,总是很自信,老师一问问题就马上举手,会让我觉得这个学校是他们的。我不知道我应该怎样表现,才能证明这里应该也有我的位置,我也有平等的受教育权利,我是因为别人觉得我有这个潜力才把我选到这里的。现实中,这非常困难,我总是觉得大家好像在告诉我,其实我不属于这里。那一年带一年级研讨班的两位教授和跟我同级的三位男生都是很好的同事,后来对我也非常支持。我认为我在一年级研讨班的困难经历反映的更多不是个人对少数族裔、女性或国际学生缺乏支持,而是边缘群体在一个一直以来以白人男性为主导的领域中遇到的系统性障碍。即便没有种族主义者和性别主义者,一个在结构上不平等的系统也能继续生产和加剧种族和性别上的不平等。

Eileen:你说到的这个感觉,我听着都感觉好像往事重现了。为什么我会说Bill其实是这出戏里最真实的角色。是因为他就是那种很自在,而且完全安然活在这个世界里头的那种白男,又聪明,又才华横溢。我记得我研一研二时,有一位高大、帅气的白男同学,我们系主任每周末都约他一起打网球。我那时候就很恼,怎么没人请我打网球呢?(虽然我不会打!)这让我觉得我完全不能进入这个男人俱乐部。可是Bill剧中的落魄会让我觉得,就算是最适合这种环境的白男,也是有可能在这种体制有一天失宠,掉到圈外的。

袁源:刚才Eileen说到Bill,我就特别想吐槽一个点。Bill确实是当年的那种明星学生,大家都觉得他会成为学术领袖,他也确实做到了,也很受学生欢迎。但为什么他在这个系统里面又变成了一个很落魄的人?我非常同意Eileen讲的,在人生的终极层面上,可能每个人都有一种imposter syndrome, 都在表演自己所不是的那个人。但我觉得Bill的“落魄”跟很多女性和少数族裔学者的所遭遇的“失败”不太一样。他的落魄更多是个人的人生际遇造成的(比如痛失爱妻),而很多女性和少数族裔失意地离开学术圈往往是因为学术圈对他们的系统排斥和双标。这个剧对Bill的刻画采用了一种看似非常进步但实际上却最为老套的模式。编剧对Bill的描写是,他好像有很多缺点,但是最后这些缺点都变成了他的闪光品质的衬托。剧里面智允和Bill有这样一段对话,大意是说你别以为你是白人,就什么问题都可以轻松甩锅,那个时代已经过去了。乍一看好像是对白男特权的反思和拒绝,但这个剧恰恰是跟这个台词的精神背道而驰的,因为这个剧的剧情让Bill在观众的道德审视中非常轻松地过关了。

他教书不认真,上课迟到都是因为他的妻子去世了,然后他对妻子太一往情深;他是取消文化(cancel culture)的受害者;他之前对研究生不管不顾,但他一旦打起精神来了,就忽然给学生的博士论文写了很多很好的建议,还把学生的作品推荐给了出版社。现实生活中,一个坏的导师常常毁掉无数学生的前途。这个剧本来展现了坏导师对学生(尤其是他自己的研究生,Lila)带来的巨大困扰,最后却又让Bill给予了Lila极大的支持,就让大家觉得Bill其实还是一个好的导师,他很关心学生的前途。他非常轻松地就开脱掉了所有这些会对他人造成非常大损害的职业习惯。

Afra:这就是全社会对于所谓的天才白人,男性怪人的一个容忍。你想象一下,如果Bill是一个女性教授,每天上课迟到衣衫不整,需要学生去开车载她,然后她去偷别人的自行车骑去上课。

如果这个角色是个女教授,是不是观感一下就不一样了?还有一个场景是,Bill在上课的时候不小心放了私人视频,视频中自己妻子半裸,虽然这个视频是很温情的那种,但我们作为观众还是无法想象这个角色性别转变之后会是怎样的一个情况。

Eileen:我觉得袁源说得特别对,如果我们去看Bill的整个论述,他的整个起伏,就好像在让观众同情天才男。其实中国的天才男也受到了类似的对待,不管他怎么样糟蹋自己,还是要女性天天给他当妈,要照顾他,要抚慰他受伤的心灵,去怜悯他脆弱的灵魂。并且,剧中一切线索都在暗示:Bill之所以会那么失魂落魄,是因为他妻子在世时就是他的贤内助,扮演照护才子教授的角色。

钱娟:我一开始也是这么想的,但是我突然就想要跳出框架外,看一下编剧到底为什么这么写。我感觉其实现在的观众希望看到这样的故事,我们喜欢看到一个白人男性出丑,我们甚至欢迎、容忍这种有缺陷的白人男性,因为他非常可爱,非常真实。但是我们对智允的要求,包括她对自己的要求都是完美,她穿的衣服每次都把衬衫的领子扣到最上面一个,穿衬衫加毛衣再加风衣,简直就是大学教授4个字打进Google里跳出来的第一个图片的样子。

她已经把自己完全武装成了美国大学校园最能接受的样子,一点都不能犯错。可是最后她还是没有坐稳系主任。我很喜欢里面的一句台词:“他们之所以把这个职位给你,是因为他们希望当整个部门‘被’搞砸的时候,是搞砸在一个女性手里的。”

我听到这句话之后深有同感,好像女性搞砸一个烂摊子是绝对不能被原谅的,而且这个烂摊子就是Bill给她的。剧里Bill不仅是她感兴趣的对象,也是她的前任系主任,所以是前一个系主任把一切都搞砸了以后让她来接烂摊子。

Eileen:企业界也是这样,如果Fortune 500的公司要雇佣一个少数族裔或女性作总裁,那就是公司出了危机,让他们来收烂摊子。我觉得吴珊卓和Bill是整部剧中最真实的两个角色,特别是智允:完全卡在两个世代之间,无论是在学校,或行政层,或一代和二代移民归属感,或作为女儿或妈妈。

我的第一份教职是回到我本科的学校,让我觉得又像大人又像小孩:卡在我老师的和学生的世代之间。年轻的教授,比如Yaz就质问智允为什么要那么支持那些老教授,为什么你好像对他们有亏欠的样子?我觉得其实这是因为在智允正是夹层的年代,你是这个体系,这些老教授们训练出来的,你非常尊重他们,不论他们多么烂,他们都是你的长辈与恩师。

Afra:而且智允还有东亚背景加持,强调了东亚尊师的一个背景。

Eileen:是的,智允永远得做中间人。不管是职场上或身为单亲妈妈和女儿复杂的共处,观众一方面觉得,哪有这么不听话的孩子,一面又很同情这个孩子,妈妈总是在忙。我认为智允对小孩子的态度是一种混合了歉疚和放任的情感,其实和很多身为Gen-X的妈妈对孩子的态度很像,因为这些妈妈根本顾不及,没法面面俱到,然后她们每天都很有内疚感,觉得自己什么都做错了。

钱娟:因为Ju-Hee是智允领养的孩子,而且不是一个韩裔的孩子,所以她作为单亲母亲领养一个跟自己文化背景不同的孩子,想要去爱她,又觉得自己亏欠她;自己事业又这么一团糟,还要帮别人搞这个烂摊子,真的让人觉得非常同情。另外一个我觉得非常好的点是,她在里面完全没有回避自己的韩裔背景,并且把它非常自然地融入到了角色本身的矛盾中:包括她和父亲之间看似轻描淡写,但实际非常复杂的父女关系,以及她自己现在单亲的家庭等等。

袁源:智允这个角色让我感同身受的东西特别多。我觉得亚裔女性学者在学术界面临的问题一些是女性共同面临的问题,一些是我们作为亚裔(少数族裔)面临的问题,还有一些是我们在女性和亚裔双重身份的交叉点上面临的独特问题。比如,作为女性,我们的研究往往遭到低估和边缘化:在其他因素类似的情况下,女性学者的作品被引用、讨论、选入课堂阅读的更少。同事、学生评价我们的工作经常会强调我们态度多么好,而不是我们多么有水平和能力。像Elieen刚提到的,我们通常会在母职和工作的双重捆绑下艰难行走,扑在工作上的时候会内疚、怀疑自己做妈妈做得不好;为娃的生活、学习、娱乐操劳的时候又担心自己工作被耽搁。作为亚裔(尤其像我是留学生,第一代移民都不算)要在两种文化之间切换,语言、文化上有很多不适。经常有社交恐惧和社交尴尬。一去一来会失去很多机会。另外,明着暗着的歧视也有一些。我拿到第一份教职时,有教授在恭喜我的时候说:“祝贺你在文明的社会(the civilized world)立住了脚跟”,我都不知道怎么回答。作为一个亚裔女性(不是要代表别的人,我只是说说我自己的一个困境),我感觉我很难摆脱东亚文化中根深蒂固的对女性的一些规训,即便接受了女权理论的熏陶,我很难实践我相信的东西。比如我刚到美国的时候会习惯性的给年长的男教授倒茶,直到现在也不是很会理直气壮地要求和捍卫自己的权利和利益。

另外,作为亚裔女性,我的研究兴趣的合法性会遭到质疑。这点剧里也有呈现,智允会被问到:你一个韩国女人,为什么要研究美国女诗人Emily Dickinson?我会被别人有意无意的暗示:你一个中国女人,为什么不研究中国传统哲学或女性主义,跑来做欧美主流哲学议题?言下之意就是女性和少数族裔最多搞搞身份政治,做做跟自己身份相关的研究就可以了,不该来做“普世的”、主流的东西。事实上,很多来自边缘群体的学者都有力指出了白人男性对研究领域的长期主宰造成了许多学术盲区。来自边缘群体的学者,不管是做跟自身身份更接近的议题还是进入所谓的主流领域,往往都带来了知识生产上的独特视角,帮助学术界消除盲区,更真实地反映世界,更批判地揭示种种隐藏的不义,也往往提出了更好的改善现实的方案。所以具有边缘身份的学者致力于研究传统上“白人”做的话题本来应该得到鼓励和支持,而不应被要求作出额外的辩护。

《英文系主任》剧照

钱娟:我其实还想谈谈Bill,为什么Bill这个角色非常可爱,是因为编剧特别偏爱他。他和智允之间的关系写得很精彩。观众可以看出来他们俩之间的火花是真实的,他们俩意趣相投,确实是知己朋友,也可能是爱人。但在这一层之外,在表面上编剧给我们看了一个白男犯傻的故事,然而观众和智允看到的都是他身上那种不合时宜的天真热情,破碎且深情的这样一个形象,真的是又鲜活又完整又值得人共情。而且在这个剧里智允大部分时候是在怜悯他,怒其不争,然后用自己的生活经历,甚至用自己这么多年一点一点挣来的政治资本去给他兜底。她完全没有意识到,其实我们社会中最不需要被兜底的就是Bill这样的人。即使他落魄到这样的程度,社会还是会接住他的,他会没事的,他生活中不断会有像智允这样优秀,完美,但是自己很困难的女性去帮他兜底。

当然,我觉得我也逃不出这个社会在这么多年里,用这么多高级文学、文艺作品,潜移默化下给我写好的这套剧本。我在看这个戏的时候非常生气,又很无奈,比如智允怒骂Bill的那几场戏我就看得很过瘾,她里面骂得很不留情面,比如它里面有一段话说,“你以为这真的是你行纳粹礼的问题吗?我们都知道,这完全不是那个问题,这是你认为自己还能仗着你的身份把这些东西甩掉。”但是在另一方面,Bill又是这样一个热情体贴,可以去弥补智允破碎的家庭的男性。到头来,智允还是需要Bill去拯救,只不过它为了顺应21世纪的女权,把这种拯救变成了带孩子做饭,这让我非常不舒服,也证明了编剧真的非常鸡贼。

Eileen:其实如果我们关注老教授 Elliot,我们会看到他完全不能接受年轻教授Yaz,也不能教书,可是Yaz发觉他曾经也是一个热爱学生的老师,包括从他的书的题目中就可以看出。

可是他和他夫人那一幕就还是回到了“白男永远是被拯救的”这一点上,因为他好像站在女权的角度,说当年应该是他太太拿到终身制。他太太却非常轻描淡写地说,我那时在带孩子,如果我拿到终身教职,那谁来做饭?

所以在那个年代,没有女性版本的Elliot。女性的Elliot其实就是Joan,而Joan是没有孩子的,也做不到正教授。连比Joan小一辈的智允这样的Gen-X也还是无法生存,她作为单亲妈妈,女儿又不听话,反而需要Bill来帮助她......所以我越看越觉得这个剧其实,很保守,很阴冷。

钱娟:带入一个亚裔女性的视角去看,我在美国的主流电视剧里,从没见过一个亚裔男人扮演风趣幽默,浪漫体贴的丈夫。一个有趣的亚裔男人不可以存在,智允的丈夫就不存在,只提到说这个男人为了追求自己的事业离开了家庭去了密歇根,仔细想想这是非常有问题的。

Eileen:其实我想到了一个这样的角色,就是2019年的罗曼戏剧片 “Always Be My Maybe” 韩裔美国明星Randall Park饰演的Marcus,但是连像他这个千禧一代(Millenial),也不愿意做辅助女朋友事业的角色。

Afra:其实里面还有一个特别有意思的白人男主角,经常被人会忽视,那个明星教授David Duchovny。把这个人塞进剧里,就好像编剧感觉需要补偿观众一样,在临近结尾的时候突然塞给你这么一个性感火辣,又有钱,非常适合约会的一个男人。他还可以坐在旁边,弹着吉他,会听吴珊卓教育他为什么他的论文已经过时了。这个角色很突兀,让我非常不适。我感觉这个角色不是智允的爱人,这个人就是一个明星。好像是特意安排过来安慰观众,让观众觉得:吴珊卓在剧中的生活也没有那么惨。

Eileen:对我们这些早期迷X Files的人来说,David Duchovny是一个偶像。可是他的出现也让我觉得,这部剧到底是在做一种社会批评,还是在做爆笑喜剧?对于我这种年纪的观众来说,他自嘲式地扮演自己,就很好笑。但是这样的转变就好像把剧中学生的抗争也变成一种无厘头的喜剧。

钱娟:这部剧的调性老是在变,有的时候太讽刺,有的时候又太真实。其实另一个这个剧刻画得比较好的点是女性之间的友谊,就好像一大群人坐在一个屋子里,你一眼就知道谁是你天生的盟友,也就是另外的两位女性。那想听听在大学任教的两位有没有这样的经历。

Eileen:我在哈佛刚开始教书时,只有16%的教授是女性。所以你走进任何一个会议室,都会立即意识到另外的一两位女性,相互瞄一眼暗自相互给予鼓励。我现在的几位死党都是当时这种状况下交的患难朋友。

所以这些故事情节是真正存在的,可是现在因为有很多兼职的教授,这一比例已经改变了很多。现在的这种会议绝对不是长这个样子。可是掌权的人还是同样的人,包括剧里系上“朋友”Joan最后不是也是结党出卖智允吗,因此怎样去看待这类友谊也是很复杂的。

钱娟:这就要回到整个美国社会到底要把权力给谁,肯定是先给白男再给白女,最后再给有色人种。在有色人种里,它应该还会先给有色男性,最后才会轮到智允这样的人。但是智允凭借自己的优秀,凭借自己常年的同化(assimilation),把自己整个人都融入英文系的使命里面。在这样做了一辈子以后,她才被允许掌权。可是我觉得同化就是一个巨大的美国梦陷阱,它是一个泡泡,让你觉得你只要通过同化就可以接近权力,但其实你只能去当权力的附庸。一旦你真正手上掌握了实权,你才发现自己每一步都会踏错,最后你一定会被拉下来。现实生活中很多优秀的有色人种最后的结局都是这样。

Afra:这也是这部剧一个矛盾的点,首先Joan作为一个在80年代或90年代就当上教授的存在,在当时的年代肯定是一个女性的典范,一个先锋、激进的女性。

但她的一个比较矛盾的点,是她既需要以女性的身份和其他女性教授结为联盟,又需要以自己代际的身份和她整个这一代人结成联盟。这本身非常撕扯,又具有很强的张力。

在当代的美国校园里面,当我们在锚定一个位置的时候,其实是在和不同代际,不同种族、不同性别的人在相互映射(mapping)。这个映射的过程其实是一个流动的过程。

我们永远处在一个流动的政治光谱中,这个光谱本身在美国积年累月的政治变化中也不断变化,它的边界被扩大,你在光谱中的位置也不断在变动。比方说,Joan在上世纪七八十年代是一个女性先锋;但到了2021年,她可能就成为了批评学校法律部门的女性穿得太暴露的道德卫道士。

如果把我扔到一个大学里面,我可能也会被一个18岁的大学生不齿,说我不够激进。因为他们这一代人已经把很多斗争成果内化了。我们千禧年的这一代人可能还在不断地在感动、感慨、感恩,说 “Me too”是我们斗争了这么多年才有的成果,但年轻的一代已经吸纳了进步的成果,这些成果已经是他们的默认状态了。

钱娟:所以我比较同情Joan的一点是,她没法去摆脱她曾经走过的那个年代给她身上打下的一些有毒的烙印。因为现在这套政治话术没办法弥补她所受到的创伤,而且她的整个职业生涯已经过去了,所以她最后当上系主任的位置也是别人给她的,她根本没有想要去当系主任。但智允觉得与其让你们这些人来掌权,不如把职位给Joan。这也是一种默许,是让给她的位子,这和Bill因为自己才华横溢,变成学术明星遭到一致推举是完全不同的两种境遇。

袁源:先回应一下Eileen讲的她刚到哈佛任教的时候只有16%的女性教员。这个数据可能在很多系都有所改观,但在哲学系进展不大。我在耶鲁的很长时间,哲学系大概有二十多个常任轨道和终身教授,其中只有3位女性。我去年入职VCU,我们哲学系10个教授,除了我之外,只有一位女教授(白人女教授)。真的从我zoom面试,我们对视一眼就对彼此有种特别的惺惺相惜之感,我觉得我能很直观的理解她长期作为唯一一个女性教授在系里的种种感受。到校园访问(campus visit)的时候,她还专门把我拉到一旁说:“怕你不好问别人,我们学校有产假(parental leave)政策,生一个小孩,可以带薪休假一个学期”。女性之间跨年龄、种族、国别的相互支持(solidarity)一直是支撑我在哲学圈走下去的力量。

回到这个剧,我感觉它最后设置这个情节让Joan当上系主任是一种很便宜的、让观众获得一种代际补偿实现了满足感。剧中特别强调Joan跑到道德与合规办公室说“我当时来的时候经历了同工不同酬,还被安排了这么多的服务工作,最后我都没有办法变成一个全职教授;我想要有一个不是你的人来认可我”。然后这个剧就选择了一种非常简单的给人心理满足的方式,就是我给你你想要的这个东西,让Joan莫名其妙地变成系主任了。

刚才Afra说得很对的一点是,这部剧确实有女性之间的同盟,但角色也在寻找代际之间的同盟,在他们的决定中哪一个同盟是更大的力量可能是不固定的,是流动的。但她内心的那种挣扎是很真实的,比如Joan跟那两个白男老教授说一起我们去对智允投不信任票,结果到了办公室里要投票的时候,她自己又投不下反对票了。Joan的反应在我看来还是挺感动人的,而且是很让我信服,不是专门煽情的那种感动。最后智允完全原谅Joan了,没有计较Joan跟那些白人男教授合谋一起投她的不信任票。智允就说:“如果说要有一个人做系主任的话,我宁愿让Joan做,她起码能有一个办公室”。

我觉得这是对女权运动成果很真实的一种刻画,我们能理解彼此在各种各样的现实条件下的权衡妥协,但是最后我们好像能够坚持住这个底线:就是Elliot已经当了好几次系主任,他已经称霸系里40年,我们真正的共识是,我们不能够再让权力回到他的手中。

《英文系主任》剧照

钱娟:其实整个大学、整个系都没有做好准备让智允来当系主任,但是他们又很想让一张亚裔女性的面孔成为他们的系主任,仿佛迎来了一个新的时代,可是其实他们根本还没有走进新时代。

Eileen:我觉得我们都是智允,我们这个年代Gen-X的教授做到这样的职位,基本上都是被高等教育系统规训了,之后出头了,可永远都要安抚自己的恩师,下一代永远觉得你不够激进。这就是为什么那么多中年教授看了剧以后都特别感动。我看了智允最终做的决定也很感动,因为不管是有没有人出卖你,重点是,这不一定是真正的友谊,这些是特殊生态环境下所结交的同盟。你可以考虑在某一个状况下,你宁愿选一个不是Elliot的人当系主任,就像她也要跟院长妥协,也要去质问Bill那样。

可是让我最不服气,就是学生的呈现,剧里的学生变得很糟糕,难道你拍给中年的所谓 “centrist liberal(中间自由派)”看的爽戏,就是呈现现在的学生都是很可怕吗?

钱娟:这部剧对学生的刻画有点过于脸谱化,但又很奇怪地塞给他们几段那种非常正确的台词。这让我有点想到阿伦·索尔金写的电视剧,索尔金经常会写一个很不令人信服的女性角色,但又在关键时刻让她说出一段非常解气的话。

Eileen:编剧给了学生角色一种当代性,可是它的整个生态环境是20年前校园的生态环境,然后把一些现在的学生插进来,让他们做脸谱化的动作,产生了一种很诡异的感觉。我那天还和人解释为什么这种时空的落差很突兀——就好比《编辑部的故事》作为生态环境,再硬插上几个20岁年轻人,就可以用来诠释与理解当代北京职场百态似的。

钱娟:观众为什么会觉得这些学生很脸谱化,是因为他们仿佛是一群听不进去道理,觉得世界上只有非黑即白的人,甚至还敢冲到智允的办公室里说你到底懂不懂女性教职,特别是女性、有色人种女性一路过来有多么艰辛。智允就只好一边无奈地笑,一边很宠溺地看着他们说“我明白,我知道,我都懂”。那一段会让你觉得这群孩子怎么这么不懂事。

但是这种不懂事,是一个非常大的偏见,是一个任何上一个代际都喜欢往下一代去扣的帽子,这个剧没有去反思它,反而去用一种解气的方式去呈现给你看,让我觉得非常不真诚。

Afra:它的呈现方式也让人觉得非常肤浅,比方说学生们在课堂上玩手机,然后无意之中录了 Bill行纳粹礼的这一段短视频。随后就往上面加了各种各样的滤镜,变成动图发在推特上。所有这一系列的镜头要传达的信息就是——“病毒化”,“meme化”就是这一代Gen-Z的特征,因此编剧就要把这个特征或者对这个代际单薄的认知,在这个情境下放大到极限。

我很不满意的是,如果行纳粹礼这个事件真的发酵成一个能够波及全校的事件的话,为什么该剧只把左翼的激进学生非常不合理的一面去放大出来,而没有把另类右翼的一群人放大出来?明显你能感觉到学校里肯定有一群另类右翼,会被这位白人男性在课堂上行纳粹礼的行为所感动,从而在心里默默呐喊“blood and soil” (血与土,德语:Blut und Boden,是近代德国的种族意识形态之一,也是新纳粹的口号),但是这一面却没有被呈现出来。

另外我看到一篇评论里面编剧本人说,我希望把整个美国大学校园里各种各样的群体都毫无偏见地、公允地描述出来,这几个群体包括:激进左翼学生、站在激进学生当中的左翼教授、和稀泥的白人教授(们)、另类右翼群体、校园警方、学校行政等。

但是编剧明显没有给学生一个公允的刻画,她对这种所谓公允刻画的认知可能有点自我感动,非常的索尔金式:给几个学生插几段意味深长的长镜头,让他们年轻可爱的脸上洋溢着正义的光芒,让他们说让人觉得非常有道理的话。然后在某个情境下,你又会觉得Bill的确是行使了白人的特权,而他的白人特权在这刻可能真的被终结了。但是回过头来想一想,整个学生的激进行为的前提在故事中就是不可靠的,是编剧刻意制造出来的陷阱。

钱娟:而且该剧仿佛校园是真空的一样。现在美国的社会环境是什么样子的,其他地方的人在做什么?为什么他们会有这样的反应,如果大学校园都不能再给我们提供一个安全的环境,那么我们有色学生到底应该去哪儿?这些东西仿佛通通没有,你就只能看到一个微型教室里非常偏激的一幅图景。

袁源:我非常同意大家对剧中学生刻画的不满。我补充一点对自己在耶鲁亲身经历过的学生运动的观察,希望能在一定程度上纠正这个剧对学生运动的偏颇想象。首先,很多时候学生反对的是严重的不正义,而且他们提出的针对性的诉求也非常合理。比如要求更改以白人至上主义者、奴隶制的热烈拥护者John C. Calhoun命名的住宿学院,或要求解雇多次并情节严重地性侵学生的教授。第二,学生们在讲述和论辩校园不正义以及提出相应解决方案时非常坦诚、感人而且很有创意。比如为了争取Calhoun College更名,很多学生在全校大会上讲述他们作为奴隶的后裔每天居住在以奴隶制卫道者命名的学院下所感受到的压抑。而且这个学院名称将跟随他们一生,作为他们毕业于耶鲁的成就的一部分,这加剧了他们感受到的讽刺。在校方第一次拒绝了学生们的更名请求后,学生们采用了特别有创意的方式,各自提出了他们希望看到的新的学院名,比如Grace Hopper 或 Edward Bouchet,等等……好多,并制作成纸质牌匾,整齐的插在原Calhoun College外的草坪上,我路过的时候真的觉得很震撼,很受鼓舞。[2]还有,即便是进步学生群体内部也是有很多合理范围内的分歧。比如我们系之前有学生抗议有的老师上课特意提到“N-word”来make a point。有的人认为无论什么场合,使用N-word都是种族主义的表现。但也有人认为,教授这样说可能是在种族问题上不够敏感,但提到N-word不一定本身就是种族主义。举这个例子只是想说明剧中把学生们呈现成铁板一块的、不听解释的人是非常有失公允的。

Afra:唯一一个比较真实的学生的形象是那个可怜的亚裔助教,她住在破破烂烂的地方,背负着学生贷款,每天望天说,“天我该怎么办,我的论文还没写完,写完之后导师还不出现,我还要收拾导师的烂摊子”。其实Bill的烂摊子不仅是靠智允来收拾,另外一个亚裔助教也得帮他收拾,最后不管Bill怎么甩锅,怎么不负责任,他还是那个才华横溢有一个破碎灵魂的明星教授,这实在很让人生气。

Eileen:我经历过这种场景!老师没出现,后来只好临时由我这个小助教上阵来讲康德。那种感觉真的是很可怕的,你就被架在那里,只能站在台前说,好吧,今天由我來讲课,然后大教授过了25分钟后才迟迟出现。

袁源:我是觉得编剧描写的Bill是非常真实的,但编剧真的很轻易地放过了他。我觉得我们终于有一个机会,可以去好好想一想这些白人男教授的特权。比如不改研究生的博士论文,不理学生,上课迟到等等,这些都是他们日常生活中常做的事情,而且没有带来任何后果。在我们看了“英文系主任”之后,我们应该知道这些教授给学生带来了多大的伤害和沉重的心理负担,结果看完剧之后大家反而爱他爱得不得了,这是我最生气的地方。当然我也明白,这个社会一直在喂你吃这一套,所以编剧写得很爽口,我们吃得也很爽口。但我觉得做文化工作的人不能够一直喂你吃爽口的东西。

钱娟:我觉得这不仅仅是编剧在做爽口的东西,这部剧的内容是真实会发生的事情,编剧没有想要给观众看“爽文”,这部剧里大女主没有谈恋爱,却一直在给Bill擦屁股;想看她搞事业,一季结束了还不如开始没有搞事业的时候。这部剧是一个让中年人看了以后,会默默叹一口气的电视剧。在现实生活中,Bill这样的男人就是不会付出什么代价,它给我们看的就是现实中会看到的事情。

袁源:我觉得让观众看到现实中会发生的事情是没错的,但关键是编剧在操纵(manipulate)我们对现实的认知。如果现实中资本盘剥劳动者,而一个剧让我们看完后觉得资本家都是远见卓识、胸怀人民的人,那编剧的屁股肯定坐歪了。类似的,我觉得这个剧在Bill的人设上屁股坐歪了,因为它不是在让我们反思和拒绝学术圈的白男特权而是在帮他们洗地。

Afra:而且让我觉得很气愤的,是最后Bill明明马上要被学校解雇了,他却转头跟智允说,“我们去巴黎吧!”好像所有美国中产文艺男性的精神流放地就是巴黎,一旦生活出问题就会“没事,我们还可以去巴黎左岸租一个屋子,去那里生活写作”。包括David Duchovny之前演的很多角色都是这样落魄的、破碎的、天才式的美国男性文人,某天,他的生活突然遭遇不幸,然后自己就去某个文艺的精神流放地住了两三年。

Eileen:对,所以我喜欢David Duchovny的原因,就是因为他自嘲的程度很高。但是回到他成名的X Files里面,我们还是可以看到他是一个什么鬼神都相信的角色,而Gillian Anderson是科学家,永远是照顾他。他们的关系还是一个女性照顾男性,女性当妈的套路和模式。

我还想谈谈这部剧对老年人好残酷,不知道你们怎么看?

Afra:是的,我想谈一下里面的年龄歧视。戏里对年老的人身体上的不便,然后生活上的尴尬做了非常不留情面的嘲讽。的确,年老三人代表的是我们最厌恶的体制的僵化,学术的僵化以及无来由的,因为自己的种族、性别还有一些特征而展现出来的自信和霸道。但是剧里对于老年人的刻画真的是很残忍,让我觉得有点难过。

钱娟:戏里有一个男性老教授,他存在的唯一意义,就是用普遍的出丑让大家发笑。包括打盹儿,睡着了放屁,吃药吃东西非常难看等等。包括Joan和男学生,还有IT Guy之间关系的剧情不清不楚。不知道这是不是乔叟某个书里面的一些情节,然后被搬到了剧中。

Eileen:嘲讽校园最有名的一个小说,是我研一时候看的英国作家David Lodge 写的“Small World”,他写的一系列小说,都对我影响很深。一方面这些小说都很好看,比这部剧好看多了。另一方面是因为这个小说里的一个明星老教授就是这个剧的背景,所以如果你是圈内人,你会觉得整出戏就是编剧Annie Wyman吸收的大众文化,她看的David Lodge、她上的课等等。她呈现的一些老教授就是哈佛的老教授,包括当时英文系最有名的教授Helen Vendler,可是后来他们都没有权力了,都被退休了。但是这些在编剧年轻时候影响力最大的人,他们永远会是你记忆里的巨人。虽然Wyman离开校园去了演艺界,但她好像还是停留在她做研究生的时候,写的还是那些让她有巨大阴影的人,可是我觉得这些人已经不在了。所以刚刚Afra说好像没看懂它背后的背景,其实背后的剧情就是这些常春藤学校的教师的影子。

钱娟:我觉得剧里的年龄歧视不仅是往上的,也是往下的,编剧对那个Title IX 办公室学生的刻画让我有一点不适,就好像年轻的女孩子都是这样打扮的,然后都是这样满口政治的话术。

虽然现在的大学从各种方面,不管是教职员到文化都和电视剧里的刻画并不一样,但是我们不能说电视剧里呈现的对于少数族裔和女性的压抑就已经是过去式了。只是大学里兼职教授更多元化了,但真正的权力还是掌握在那些人手中。甚至我们去反思以前那些巨作,那些经典,那些巨人,我们能不能不再把他们当成没有种族、没有性别的,一个大写的人来看?能不能把他们当小写的人来看?我觉得是可以的。甚至直到现在文学出版,我查了一下数据,虚构写作的出版作品中还有86%是白人作家,整个出版界它远远没有做到平等。所以《英文系主任》是一部不知道在时间点上该如何放置的一部作品,但是它里面提到的问题是非常尖锐且一直存在的。

Afra:其实这个剧里一直有一股隐形的力量,就是学校管理层这个巨大的力量。不管是学校雇佣的所谓专业形象管理人士,到所谓的社交媒体管理者,管理层对于整个剧情推动的作用是巨大的。在真实的美国校园中,管理机构也扮演着很重要很有争议的角色。

大家都知道,美国大学超级贵,很多学生上完学后背着一屁股的学生贷款。这个钱花在哪里了?在上世纪八九十年代,学校为管理层花的钱可能只有给教授工资的一半,但是现在这个数字已经持平了,现在,美国的大学给教授发的工资和给学校管理层发的工资是一样的。我在国内的时候很小就听说美国大学的管理制度和中国很不同,是教授治校。同时有终身教授的制度来保证言论自由。然而现在管理层的体量越来越大、权力越来越大,也越来越官僚化。

我们可以想一下这其中的权力变化以及资源的倾斜,很多教授写过抱怨的文章说,当代的美国校园最大的一个问题就是管理层的权力太大了,剥夺了他们的学术资源和资金,但是反过头来想,只有学校去设立一些跨文化中心或者是非裔美国人学生中心,然后再去配置一些管理人员,才能保证少数族裔的学生在学校里面有一个属于自己族群的舒适安全环境。所以,这又成了一个矛盾的点。

当然在剧中学校管理层也被刻画成了一个比较压抑、虚伪、鸡贼、甚至有点荒诞的存在,每天在搞一些有的没的。但在另一个层面上来说,它的的确确是一股保护学生的力量。

袁源:我比较同意剧里对管理层的基本定性,管理层基本上是以利益为导向的。包括它设立那些文化中心什么的,也是因为社会文化变了,它就不得不回应似的这么去做。现在他们开始关注少数族裔在学校里面的感受了,就开始设置这些东西;一旦出现公关危机的时候,他们也会花高价去聘请专门处理这种问题的人来处理。整个校园里,虽然说在前台的是学生和教授,好像整个校园的气氛比较自由,但背后都是一个公司式的组织在掌控。

比如耶鲁把Calhoun College改成现在的 Grace Hopper College这个事。你会觉得在这么“进步的”一个校园,绝大多数教授都很同情学生的这一诉求,而且在这个问题上,大家基本不会觉得学生的要求是取消文化(cancel culture)走过了头,所以改名好像应该顺理成章。但这件事最开始就被耶鲁的管理层(Yale Corporation)否决了。它不同意改名字,因为这会得罪很多保守派的捐款人。

我觉得这是文人自从古以来的一个困境,我们不从事直接生产,我们必须要用别人的钱,然后拿人手短,吃人嘴软。最后总有一个资本在背后限制着你,它影响甚至决定什么研究会得到经费支持,谁会拿到终身教职等等。这是看似被左派稳稳把持的大学校园往往会在很多关键时刻做出让人大跌眼镜的保守决定的根本原因。

Eileen:人文教师跟学生在一个菁英学校的总预算里才占到1%多,不到2%。可是你在报章杂志,在大众媒体看到吵的东西都是人文学科,比如批判性种族主义。其实很多人都说,这些大学实际上是风险投资公司连带一个大学。所以大学的运作是附属性的,它的投资和预算,这整个运作是它现在的一个操作模式。就像丘吉尔说的,为什么学者总是吵得那么激烈,因为他们吵的东西太鸡毛蒜皮,越是不重要就吵得越激烈。

我想回到一点,想说说教学模式。一方面我很喜欢教书,我自己觉得我跟学生走得很近。可我当然是跟他们的时代脱节的,他们是新世代,我是老世代。但是我可以去做到的是,让学生意识到好的文学是永远存在的。比如我喜欢杜甫的“露从今夜白,月是故乡明”,我喜欢Emily Dickinson 的“Tell the truth but tell it slant”,哪怕一百多年后,一千年多后,你还是会对这样的诗词,文学有感触。那你怎样去让学生藉由属于他们时代的感触,去认识他们原本不觉得属于自己的文学?我並不觉得如果你顺着学生喜欢的大众文化去教课是一种屈服或献媚。这其实是在和学生做一种基本的沟通与对话。

钱娟:我觉得看完这个片子会让你有很多的感触。而且我真的很喜欢吴珊卓,她能把自己的人生经历和自己的文化背景扔在你面前,说这就是我的角色,这就是我要演的人,你去理解吧。

Afra:吴珊卓自己也说,这是她演的第一个剧里发生的所有的情景,都很像她生活中的情景的一个角色。包括跟自己父亲的对话,平时生活场景中语言的切换等等。

其实里面的少数族裔演员对于剧本的评价还是非常高的,尤其是演Yaz的女演员,她一开始很怀疑一个白人女性的编剧能够把一个黑人女性学者写好,但当她读完剧本之后,她对里面很多细节的刻画还是挺信服的。虽然大家对结局不是特别满意,Yaz拿到一个天降的耶鲁的教职工作是和现实脱轨的,但演员本人还是比较认可剧里的一些东西。

钱娟:我觉得编剧在创作的时候还是没有脱离自己的时代,脱离自己的背景,这里面写的最不真实的就是那些年轻学生,可能因为整个团队不了解他们的声音。非常感谢两位参加。你们在自己的领域这样努力本身就能为我们带来希望。

外部链接:

[1] https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/magazine/1619-america-slavery.html

[2] https://yaledailynews.com/blog/2016/04/29/students-hold-calhoun-renaming-ceremony/

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司