- +1

摄影师严明:照片是时间的偈语,每一声快门都是送别

一切都还给时间

文/严明

这次整理照片,翻箱倒柜找一些底片,每每朝着光亮举起它们凝望,便是与数不清的旧日重逢。

脚步声、心跳声、快门声、喘息声纷纷又来,往事如昨。忽然发现自己搞摄影已经整整二十年了,时如逝水。

当初买来第一只小小相机,偷偷问了几个好友:我打算搞摄影,觉得怎么样?得到的回答都是:好,去做吧,准行。

其实朋友们的肯定意见不重要,我是打定主意了的,我确定喜欢上了这个东西。倒是很感谢当时身边几位前辈,在很早的时候就跟我讲清了工具与表达的关系,使我及时脱离器材的苦海,早早脱开了悦目、记录的迷局,走上心途,至今感念。

喜欢,日甚一日,直至成为疯爱。于是干脆辞职,专业游荡。赤手空拳闯入江湖,一脚踏进滚滚未知。

记不清多少次,我背着行囊在广州火车站的人海中被挤得双脚离地,登上绿皮火车,经过一晚才能到达重庆、河南……车窗边枯坐的人们与窗外的一切都是我命里的过客与风景,我都铭记。

三峡的夏日,清早在狭小的三等舱上铺醒来,比前一个夜晚凉快了许多。枕边的包里摸出相机,拍下对面床铺上望着江面发呆的老乡……这画面于我来说,还带着汽笛声、柴油味,只不过它们留在了无声的照片之外的那个时代。

与我的一再改行一样,时代其实也在进行着一场场动迁。

现如今,绿皮车已经少见,江上的班船也无了踪影,它们被更快的动车和岸边的高速公路取替。镇北堡影城的假桃花不是长大了,而是汰换了新任。

张大春说,行路不难,只是辛苦。问路实难,它决定了旅程长远的价值。

像祖先把他们的心事刻在竹板上,我决定用摄影体验接下来的生命。

我好像在旷野里耗尽了所有的好运气

四川安岳的山间有不少摩崖石刻造像,宋代居多,很是精彩,我去过两次。

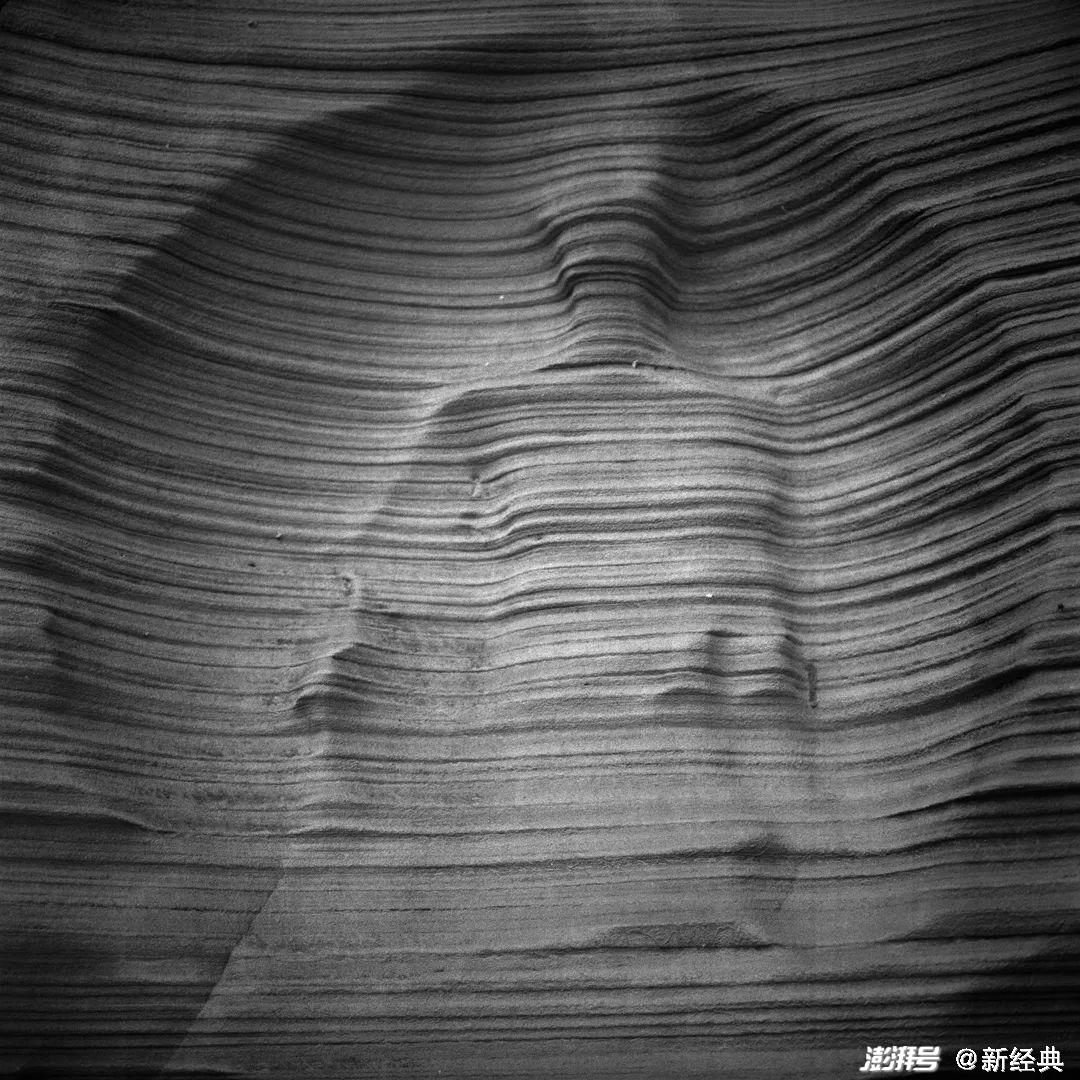

最让我感觉震撼的却是位于一座小山巅的几无面目的佛像。四川、重庆一带山石多为砂质,加之位于迎风面的缘故吧,这片造像竟逐渐风化了。在我看来,与别处相比,在可惜之余这里还多了一层精美之外的慑心力。

风化的佛 安岳 Weathered Statue of the Buddha 2020

隐约看得出菩萨原先是坐姿,手搭膝上,淡定端寂,威仪宛在。只是没有了表情,曾经是怒目,还是低眉?无从知晓了。

现如今面目连同身体,渐渐消隐在山崖石壁内,消失在千年的山风里,留下最后一抹的宝相庄严。曾经慰藉过万颗无助的心,现在到了要离去的时候了,离开他慈悲过的人间,轮回去了。

照片是时间的偈语,每一声快门都是送别。方生方死之间,刻下一道道精神的年轮。

老家公园里的斑马,孩子小时候曾骑在上面拍照,两年之后被人撂倒了。

那年暑假孩子跟人踢球也落得个手指骨裂,我又把他带到斑马倒地现场,让他们再合了最后一次影。孩子的爷爷那时已经卧床,没能再次陪来。未必算什么创作,我想让孩子体会一下变迁,伤及肉体之外的隐痛。

斑马倒了 定远 Zebra Falling Down 2014

在拍照上,善感当然是好的。善感才会伤逝,才会惊梦,触摸到一些精神性的东西。灵感会眷顾心软的人,会追到野外来,帮一帮他。

人到底不能只靠精神活着,在外拍照至归来的生活,我都把它视作一场小轮回。梁园虽好,终非久恋之家。一场欢途过后,再次被生活捉拿,又被现实提审实用性。曾几何时,我自喜于做了个“明白人”,活通透了似的,觉得自己已经把生活、艺术中最难解的结给拆解了。

觉得只要勤思量、知因果、敢抉择、能坚持……似乎前方坦途一片,何愁之有?可生活和艺术之间,就是有着古老的敌意。

快门合拢,一张照片的故事才刚刚开始

十年以前的一个夏天傍晚,我在宜昌的长江边溜达,走到夷陵大桥东边的下游江岸。不一会儿,有一位男青年骑自行车悄然而至。

驻车、把黑色公文包在后座夹好,走到水边。近岸水中有一块石头,一步之遥,他跳了上去,向下游远方眺望。夏季傍晚还是挺闷热的,男青年却穿着正式,小职员模样。西裤、皮鞋,短袖白衬衣束在腰带里,露出一串钥匙。

我猜想他要么是刚下班,或是在找工作的人,路过江岸,来喘一口气。

长江边的小职员 宜昌 A Clerk by the Yang tze River 2010

江水向东,对岸山峦掩映于沼沼雾气里。男青年双手叉起腰,远眺显得抒情,有踌躇满志之感,像一次小规模的君临天下。没两分钟,他跳回岸边,骑车走了。

如今隔了十年,又看到这张照片时,忽然猜想那位小职员后来过得怎么样了,是否志得意满,做了自己的君王?永远无从知晓了。但我总觉得他应该干得不错,祝福那个在山水间聚气的背影,祝福下落不明的理想。只是他不可能知道,有一个摄影家曾凝视过他的凝视,十年之后,回望过他的期望。

甘肃酒泉靠近青海的地方有个博罗转井镇,曾经是阿克塞的县城。后来整体搬迁,只剩残垣,我曾两次到过那儿。

在靠近山边的地方,残墙上有彩色的壁画,远远看到时,我还以为是剥落了的早年宣传画。依稀看出画了一立一坐两个人,只是随手拍下。

废墟上的壁画 阿克塞 Mural on the Ruins 2016

第二年我在连州摄影节办展,遇到了我特别喜爱的艺术家庄辉,在他的展场的一面墙上,我看到了一张小小的旧彩照,画面正与我在阿克塞的断墙上看到的一样。

90 年代的一个夏天,庄辉和朋友从洛阳骑自行车前往拉萨,途经阿克塞哈萨克族自治县并在招待所认识了当地姑娘牟莉莉。她对两个文艺青年的骑行壮举十分惊奇,热心带二人在当地游玩。在附近的当金山观日落时,两人分别和女孩在山坡上合影留念,照片被庄辉保存至今。后来几年偶有通信,但最终失联了。

二十多年后,庄辉故地重游,发现县城已成废墟,原先可能还抱有再见到牟莉莉的希望眼看落空。可是,庄辉没有转身离去,他买来颜料,把与牟莉莉的合影就势画在巨大的山墙之上,小小照片上的画面又回到了当金山前。

不知道当年的女青年会不会在某一天也重回此处,见到如此特别的寻人启事,或许会驻足落下泪来。

如今小镇在遗址发展旅游,弄了不少古怪物件陈列,吸引游客前来打卡。估计经过壁画时知道这个艺术故事的人不多,当地旅游部门也未必清楚他们这片废墟里的资源和宝藏。但我想,才华终会被看见,并广为流传。

我佩服庄辉人踏实、有思想,更为自己不会画画而惭愧,觉得摄影能做的事似乎太少。转而一想,这故事的开端不正是摄影吗?图像,是贯穿整个故事的情感文本,是友情可能重寻的密语。

快门合拢,一张照片的故事才刚刚开始。快门,在对的时机手起刀落,一次感动得以永志,它轻巧如掸尘,又惊险如人生。

◇◆◇

常常一个画面,一段音乐,仍可以一下子把我的心薅去了远方。经年累月,遍历万乡之后,扪心自问,喜爱之心仍不可断绝。

写有《哦,苏珊娜》《老黑奴》的音乐天才斯蒂芬·福斯特(Stephen Collins Foster),三十七岁时在一家小旅馆内贫病交加地死去,桌上的铅笔字条上写着:“亲爱的朋友和温柔的心”。

我想这应该是音乐家一生中最重要的字眼,是情之所起、艺术之所本。年轻的他为这个不够温柔的世界留下了两百多首歌,在一百五十多年后的今天仍给人们带来欢乐或慰藉,令人感佩。

有人说生命就是一场置换。那么,我只是用最好的光景,置换了这些东西。

命运馈赠给我那么多好时光,我把它们聚拢起来,重新当作礼物,亲手交还给时间。

它们是人间前尘埃,我的昨天堂。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司