- +1

明人为何好谈声色

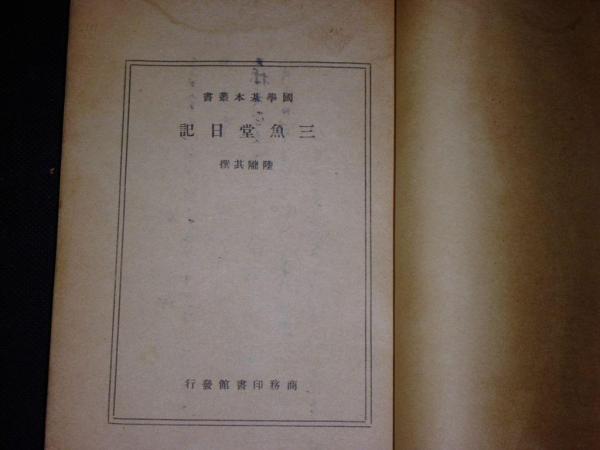

陆陇其(1630-1692)在《三鱼堂日记》里比较明清士人优劣,说:“明季士大夫相聚,上者言道德,次者论文章,最下宁可涉声色,无有及于货利者,视今日真天渊矣。”

看到这则与友人的闲谈,笔者倒是惊讶了一下,清初士人,尤其是由明入清的士人,对明代士风不是都鄙薄有加的吗?不是该骂他们败坏了学术风气、无父无君,乃至亡国易姓了吗?这里说士人品行明优于清,评判标准是什么呢?

标准根据的是私下聚会时的言谈。喝着酒闲聊天,甚至酒酣耳热,无所不谈时,你们会说些什么?这确实是一个人最真实的时候,最能反映他一贯的品性与爱好。翻开明人文集,如果此人风流自赏的话,一般都有些赠妓诗,文人雅好,倒并不足怪。平凡或低俗的内容本身,通过诗歌的典雅形式表达,甚至可追溯至《古诗十九首》中的一些经典情感,俗也成了雅了。但明人有一点不同于前人,他们写男女情事,不单单限于写诗,也在日记、书信、记传等体裁中写。

我们曾经被内容主导说骗过一阵子,觉得内容主导一切。但回到中国古典文学中一看,形式高于内容才是王道。一句“君子好逑”,脱离了诗歌含蓄、典雅的形式,不是成了土得掉渣的“安红,饿(我)爱你”,便是俗得要死的“春风十里不如你”了。

明人谈声色,以现在的眼光看,大多是物化与赏玩的把戏,很难看出美感。以清人的眼光看,“佻达”、“放纵”、“淫佚”都是他们曾用过的批评字眼,从内心来说,肯定也不曾看出里面的好来。所谓“最下宁可涉声色,无有及于货利者”,是因为有了特定的环境与参照,才会觉得声色好于货利。

贾宝玉说:“女儿是水做的骨肉,男子是泥做的骨肉,我见了女儿便觉清爽,见了男子便觉浊臭逼人!”其实宝玉讨厌的是那些专讲经济仕途“混帐话”的男子,如果是脱离了这种“低俗趣味”的男子,如柳湘莲、秦钟等,他还是喜欢得不行。看来不管是从祀孔庙的陆陇其,还是穷困潦倒的曹雪芹,都觉得专讲货利好low,还不如谈谈声色。

其实生活在清初的明遗民是绝口不谈货利的。全祖望(1705-1755)在《鲒埼亭集》里的碑铭志传,好多都是传写明遗民的忠贞气节的。当时文字狱工作抓得很紧,他能写这些志传,有人猜想可能是他续娶了满洲学士春台的女儿,岳家为他提供了政治上的护符(谢国桢语)。笔者觉得另一个原因是,由于政权稳定后,清廷出于表彰忠臣孝子的心理,而默许为明遗民立传了,所谓“周之顽民,商之义士”是也。该入《贰臣传》的,就算再有功,皇上也绝不会心软,早就拟好了单子等着他呢。

话题扯得有点远,全祖望在集子里记了好多明遗民的事迹,岂止不谈货利,简直就要“饿死首阳”了。比如李中孚(顒),“有馈遗者,虽十反亦不受”。别人劝他道,孟子说以礼相接,也可以接受馈赠。他回答说,孟子可学的多了,别的没学会,单学了这一样,可不好。话说到这儿,也只好任他穷饿去了。杭州仁和县人应撝谦,荐举当然是不去的,请他从事文化事业——修地方志,也不去。以致连件换洗的衣服都没有,大夏天仍穿着木棉夹衣走在路上。晒得憔悴不堪时,却被同乡一位任御史的姜姓官员遇到,姜御史忙回家取了两匹越葛送他,说这也不是盗跖之物,就不要拒绝了。赵先生回信说十分感动,但还是拒绝了。他说:我箱板子里还压着夏衣呢,只不过感了风寒,穿厚衣服蒸晒一下。不是不领情,而是我确实不需要。平湖人李天植也是一样性子,饭都吃不上了,朋友中有一位曹侍郎商量着大家接济一下,另一位朋友说:“李先生不食人食,听其饿死可矣。”笔者心想,这朋友虽说直道,却也够狠心的。

陆陇其该则日记写于康熙十六年十二月。早在顺治年间,抗清组织最多的鄞县,遗民就商议着今后该如何。武装抗清失败,大家意识到接下来应该妥协着过日子了。他们一般利用诗社活动讨论一些事情,到后来,大家一致同意,他们这一辈人,如果出仕,或者有颂圣的言行,对不起,我们不能好好做朋友了,开除出诗社。至于各人的下一辈,只要还有科举,则该怎样还怎样,还是要走仕途。到时,大家对各自儿子的出仕,不再声讨,也不作名誉污点处理(李邺嗣《杲堂集》)。

明遗民的后代终于不免要出仕了,妥协注定是要背弃先烈遗志的。皇帝终于不那么昏庸了,不像嘉靖似的想升仙,天天在西内祷祝斋醮。也没有万历那样的,几十年不上朝。但强大的帝王似乎一下子让中二少年长成了猥琐大叔,他们中规中矩,潜心学问的莫谈国是,醉心官场的就只有谈如何货利了。皇帝是批评不得了,未免少了很多乐趣。陆陇其也在日记中羡慕唐人写诗不用避忌,说:“唐人歌诗,其于先世及当时事直辞咏寄,略无避隐。至宫禁嬖昵非外间所应知者,皆反复极言,而上之人亦不以为罪。”

清代士人的不谈声色,也许是强大的皇帝压抑得他们荷尔蒙也分泌少了,以致没兴趣说那些少年轻狂的事。但也有另一种可能,那便是大叔们只敢做伪君子,却不敢做真小人了。虽然谈声色也算不上小人,最近连陈老师都出来喊冤说:好虚伪啊,我只不过把荷尔蒙上色做了点标记而已,你们却非得说关在门内的荷尔蒙好。张爱玲比喻人生是华丽的袍子上爬满虱子,那么清代的猥琐大叔们,可能是怕他们的荷尔蒙成了纯洁神圣帝国这面毯子上的污点,而被圣明的君主抓了现行,所以只好闭口不谈。

在热销的《权力的毛细管作用》一书中,王汎森先生借用福柯的权力理论,说明权力无所不在的渗透。书里主要举著作书写与刻书、刊行等环节里,士人们自我规训的心理与表现。而陆陇其日记中所记的这一则,则为我们提供了权力渗透下私生活的样态。

(本文载于4月3日《东方早报·上海书评》,文章原题《声色优于货利》,现标题为编者所拟。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司