- +1

访谈︱杨勇:从武帝晚年到霍光时代都未完成“守文”转向

《论轮台诏》是田余庆先生于1984年发表于《历史研究》上的一篇文章,由此文引发的汉武帝晚年政策转折问题是当前学术界讨论的一个热点。继2014年底辛德勇教授在《清华大学学报》撰长文后,相继有李浩《“司马光重构汉武帝晚年政治取向”说献疑——与辛德勇先生商榷》(载《中南大学学报》2015年第6期)、刘大木《汉武帝形象的三个制造者》(载《新京报》2016年3月5日)、胡文辉《制造司马光》(载2016年3月13日《东方早报•上海书评》)等几篇文章进一步展开争论。近期《清华大学学报》又刊载了南京大学历史系成祖明《内部秩序与外部战略:论<轮台诏>与汉帝国政策的转向——谨以此文纪念田余庆先生》,及郑州大学历史学院杨勇的《再论汉武帝晚年政治取向——一种政治史与思想史的联合考察》,两篇文章篇幅都长达两万余字。至此关于汉武帝晚年政策转折问题的讨论可谓达到小高潮。

综观这些争论,往往各持一方,如刘大木文赞同辛说,李浩、胡文辉、成祖明文则赞同田说。相比上述诸文的鲜明立场,杨勇的论文虽赞同辛说,但对田说也未完全否定。在其文章中,杨勇对《轮台诏》颁行及武帝去世后的历史,尤其盐铁会议及霍光主政时代特别进行了考察。汉武帝晚年的政治态势如何,是否有“守文”的转向?武帝以后,“守文”的政治转向又是如何实现的?近日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)就此相关问题采访了郑州大学历史学院青年教师杨勇。

澎湃新闻:“罢黜百家,独尊儒术”,通常被视为儒学成为封建正统统治思想的一个标志。但在您看来,汉武帝并不是一个尊儒的皇帝。儒学在武帝朝的地位实际是怎样的?

杨勇:我们对武帝朝政治思想常有误解,认为武帝是尊儒的皇帝,所谓“罢黜百家,独尊儒术”。但实际上并非如此简单。武帝在位初期虽有兴儒之意,也做了一些工作,就是班固所谓“孝武初立,卓然罢黜百家,表章《六经》”。但这很快就成了一纸空文。

儒家信奉的是“修文德以来之”的和平路线,“不与民争利”的富民论及以礼乐教化代替严刑峻法的观念。而武帝对外发动民族战争,对内实行兴利政策和酷吏政治,这些政策与儒家思想完全背道而驰。尽管公孙弘、儿宽等儒者也曾在武帝朝位列公卿,但正如金春峰指出,武帝一个接一个的政策“改变了经济和政治的发展,也改变了思想发展的轨道”,儒学在武帝时代“黯然失色,被历史扫进了无权的角落”。武帝朝出仕的儒生只有在公孙弘“习文法吏事,缘饰以儒术”那样的扭曲中才能生存。这种状况直到武帝一朝结束也没有看到什么变化。

澎湃新闻:在您的论述中,所谓“守文”的政治转向,即意味着它应该符合儒家的政治理念?

杨勇:对。对“守文”的考释是我论文中的一个重点。田先生《论轮台诏》一文的一个重要观点,是根据《资治通鉴》载武帝对卫青“太子敦重好静,必能安天下,不使朕忧。欲求守文之主,安有贤于太子者乎”一语,认为武帝通过《轮台诏》完成了向“守文”的转变:“过去汉武帝把转向‘守文’的任务寄托给太子,现在却不得不由自己来实现了”,“‘内多欲而外施仁义’的汉武帝终于在现实面前转向‘守文’”。但是翻检《史》、《汉》等书,并未有卫太子“守文”之说,也没有武帝晚年转而“守文”之说。汉武帝是否在晚年通过《轮台诏》转向“守文”,《轮台诏》与“守文”是否有关系,是关涉汉代政治思想史的重大问题,需要进一步考辨。

我主要是从儒学史的角度讨论这个问题。众所周知,“文”是儒家的概念,孔门四科即有“文学”,而汉代人常“文学儒者”并用,二者含义近乎等同,《汉书•儒林传》言“古之儒者,博学乎《六艺》之文”。因此“守文”,即坚守儒家文教、文德之意。《汉书•董仲舒传》载武帝即位举贤良,其制诏中有“夫五百年之间,守文之君,当涂之士,欲则先王之法以戴翼其世者甚众”的话。在武帝看来,“守文”之君当以先王为法,也就是先秦儒家“祖述尧舜”、“法先王之道”、“节威反文”之意。从这个定义出发,如果说汉武帝由“尚武”转而“守文”,那么,武帝朝政治指导思想应当存在向儒家政治的转变。但事实并非如此。

澎湃新闻:田余庆先生在《论轮台诏》中认为汉武帝通过《轮台诏》“改弦易辙”,完成了统治政策的转变。辛德勇教授则认为《轮台诏》并未转折,只是西域、匈奴问题上的局部收缩。在这一点上,您是赞同辛教授的观点。

杨勇:对。我的研究是以对武帝朝主要统治政策内容及线索的概括为基础的。《盐铁论•刺复》篇文学指出武帝政治主要包括三个前后相继的范畴:先是对外拓边,所谓“奋击之士”兴;其后因军费开支浩大造成财政危机,遂积极开拓盐铁国营、均输平准等兴利事业,“兴利之臣”起;上述两项活动严重扰乱了社会秩序,民生艰难犯罪大增,于是酷吏上台,以严刑峻法击断惩治,所谓“憯急之臣”进。这个过程正如徐复观总结:“因黩武的关系,便逐渐实施战时经济政策。因实施战时经济政策,便不能不使用残酷的刑法,三者互相因缘。”武帝以此三者为核心构建了其统治政策。因此论及武帝政策的转变就应当分别从这三个角度予以具体考察。

然而从《轮台诏》及整个武帝晚年政治态势看,看不到有对兴利政策和酷吏政治的调整。唯一具体涉及到的仅仅只是外事上的收缩,而是否真的完全停止攻灭匈奴的打算,似乎也还值得商量。总之,缺少了经济、司法这些重大内政的调整,认为《轮台诏》实行了政策转折似乎不妥。

其实,应该看到,到了武帝晚期,长期内兴聚敛、严刑峻法、外事四夷的格局下,国家已到了崩溃的边缘,这就是司马光所说的“亡秦之迹”。这种危局下,进行政策调整的必要性已是不待而言呼之欲出。但这种必要性的紧迫,与统治者有没有意识到从而进行了调整,或者在多大程度上意识到,又在多大程度上进行了调整是两回事情。历史的主体与客体并非完全一致。田先生及几位赞同田说的学者,他们很大程度上把这二者混同在了一起,以对转折必要性的详细论述,代替了对汉武帝到底在多大程度上进行了转折的论析。

不可否认,《轮台诏》中说“远田轮台,欲起亭隧,是扰劳天下,非所以优民也”,“当今务在禁苛暴,止擅赋,力本农”,这表明武帝已对各项政策极度劳民伤财有一定认识,确实在一定程度上开启了政策转折。这种姿态对后来霍光的政治也产生了重要影响。就这一点上说,田先生可谓独具慧眼。但是终武帝之世,并没有能够在经济、司法领域改革那些导致民众疾苦的根本性政策,这也是无可否认的事实。《资治通鉴》载征和四年武帝“朕即位以来,所为狂悖,使天下愁苦,不可追悔。自今事有伤害百姓,糜费天下者,悉罢之”的话,以及司马光对武帝“晚而改过”的评价,似都不符合历史事实而有夸大之嫌。

澎湃新闻:辛教授的研究中考辨田先生所用材料多取《资治通鉴》而不可信。但也有学者对此意见不同,您怎么看?

杨勇:辛教授对田文所引《资治通鉴》史料的分析,以深厚的文献学功底追踪探究相当深入,已成定论。胡文辉、成祖明等学者认为即使田文所引《资治通鉴》材料为伪,仍然不能改变汉武帝进行政策转折的事实,根据《史记》、《汉书》等史料仍然可以维持这一说法(他们的论据主要来自《汉书•西域传》“是以末年遂弃轮台之地,而下哀痛之诏,岂非仁圣之所悔哉”一段)。我的观点恰恰相反。

我认为,即使撇开《资治通鉴》所引材料,单从《史记》、《汉书》、《盐铁论》等史料,就前述的三大范畴和对“守文”的定义,《轮台诏》中看不到已进行政策转折,政治指导思想没有转向“守文”的倾向,因此田氏“守文”之说似不准确。

澎湃新闻:相较于《轮台诏》,您认为盐铁会议在武帝政治转折中具有标志性的意义。而且,您对盐铁会议及整个霍光时代的考察占据了论文的大半篇幅,这是以往研究者较少关注的。

杨勇:我也注意到了这一点,田余庆先生、李浩、胡文辉、成祖明几位同仁的视角主要都放在汉武帝朝,主要着眼于从所考察历史事件发生之前的历史时间段来讨论问题,对《轮台诏》之后的历史尤其汉武帝去世以后的历史进程只是一笔带过(胡文辉《制造司马光》一文甚至连一笔带过也无)。

我想这种视角是局限的,其结果就是对一些重大历史事实视而不见,严重影响了判断。我们对历史事件的考察,应该从当时及前、后历史时段全面着眼。因此,我对《轮台诏》颁行及武帝去世后尤其霍光主政时代的相关历史考述较细。

澎湃新闻:那么,武帝以后的政治态势是怎样的?

杨勇:《轮台诏》颁行及武帝去世后,尤其霍光主政时代的相关历史,可分三点来谈。

第一,从汉武帝去世前的人事安排来看,武帝对其主要统治政策尚有继续之意。拜桑弘羊为御史大夫,此为重点。御史大夫为“宰相之副,九卿之右”,在外朝其位仅次于丞相。而此时丞相田千秋恰为不任事之人。而且更值得注意的是,以御史大夫为丞相在汉代是不成文的制度。这样虽然尚有霍光统领内朝,但桑弘羊实际上是当时外朝的最高领袖(盐铁会议上他一人舌战群儒,田反而是“当轴处中,括囊不言,容身而去”,即为证据),大有取田而代之之势。

桑弘羊此人,权力欲望极强,就政治思想来讲,积极反儒;就具体主张来讲,积极支持攻伐匈奴、维持兴利政策及严刑峻法之治。武帝去世前提升这样一个人统领外朝,决非一时疏忽或者无他深意,而是具有明确政治目的的安排,除了希望其继续维持各项政治方略外很难找到更好的解释。

第二,汉昭帝始元六年(前81年)召开的盐铁会议,来自基层的儒生贤良、文学六十余人与桑弘羊及其属员对武帝政治得失展开激烈辩论。会议重点了讨论对外征伐、兴利之事、酷吏专断三个问题的利弊,桑弘羊主继续不废,贤良、文学则力呼废除之。相比《轮台诏》空泛地强调抚民,盐铁会议已经在全面思考统治政策得失,二者的深度、广度实在不可同日而语。所以,这次会议才可以说在武帝政治转折中具有标志性的意义。

如果我们承认《轮台诏》已经对政治走向进行了大幅度调整,那么双方为什么还要这样激烈地争论这些政策的存废和走向呢?田先生虽然也注意到盐铁会议是“包括了盐铁问题在内的扩及全部国是问题的大辩论”,却过分强调《轮台诏》的作用而忽视了这一会议对武帝政治的拨乱反正之功。李浩、胡文辉、成祖明等人对此次会议也没有引起足够关注。

此外,会上贤良、文学以儒家思想为据,提出“夫为君者法三王,为相者法周公,为术者法孔子,此百世不易之道也”的根本主张,多次呼吁要回归“文德”之治,提出“地利不如人和,武力不如文德”。可谓重新开启了政治指导思想向“守文”的转化。从这一点上讲,盐铁会议之于“守文”的意义也是《轮台诏》无法相比的。

第三,依据武帝朝政治三大范畴,以及对“守文”的定义。我对霍光主政时代进行了细致梳理,发现不仅武帝晚年没有改变政治路向,霍光主政时代也是继承了武帝旧政,而没有根本变化。

以盐铁国营、均输平准为主的兴利事业经过盐铁会议也没有废除,这说明霍光对经济政策没有做根本改变。匈奴、西域问题上则继承《轮台诏》精神有所收缩,以防御为主,但逐渐又回归主战政策。本始二年(公元前72)汉遣五将军率十六万余骑兵与乌孙配合大击匈奴一役,虽是应乌孙要求发兵,但联系到武帝以来汉匈关系的演变,就能从更高层面理解这次出兵是汉匈关系发展、主战一派思想复归的必然结果。司法方面,昭帝初年确实也进行了一些调整,但燕王旦谋反后霍光秉持“持刑罚严”的精神,司法“苛暴”的状况始终没有得到改变。以至宣帝初路温舒上书,仍大呼“秦有十失,其一尚存,治狱之吏是也”。这些都是霍光继承武帝旧政的表现。

当然我们也不能完全否定《轮台诏》的功绩,霍光秉持《轮台诏》的抚民精神,较重视社会经济的调整,恤农措施较多,百姓安居,社会稳定,此段时间“国家少事,百姓稍益充实”。然而总的来讲,霍光时代基本上还是一个笼罩在武帝政治阴影下的时代。对武帝旧政的大规模改革及根本统治思想的转换在宣帝亲政后才陆续展开,至元帝时达到高潮。

澎湃新闻: 武帝以后,“守文”的政治转向为何迟迟没有实现?

杨勇:这要谈到霍光对于“守文”的态度。盐铁会议标志着儒家思想从民间复兴并开始走向政治舞台,贤良、文学提出了政治由“尚武”向“守文”转化的问题。但霍光本人不认同儒学,正如霍山所言“诸儒生多窭人子,远客饥寒,喜妄说狂言,不避忌讳,大将军(霍光)常仇之”。儒生作为一个政治团体在霍光时代基本被排斥在外,如后来用世的萧望之、魏相等名儒即不被霍光所用,盐铁会议贤良、文学此段时间在政治上也没有得到施展。这种状况也就决定了霍光时代也不可能达成这个转化。

也是因为这个缘故,霍光去世后,曾参加过盐铁会议的儒生魏相为相,一手策划了诛灭霍氏一事,就是儒生夹渣了个人恩怨及政治诉求对霍光政治的总反攻。由此而下,儒生纷纷参政,汉代政治向“守文”转化已经没有什么实质性障碍,得以在元、成时期成功完成。

澎湃新闻:您怎么看这场学术争论?

杨勇:学术争论是学术研究过程中的正常现象,大家各抒己见取长补短,理只会越辩越明。

一方面,田先生《论轮台诏》一文的价值不能抹杀,他提出了汉武帝政策转折这个重大历史课题,看到了《轮台诏》在此过程中的作用。不可否认,《轮台诏》确实开启了武帝政策转折的大幕,这一点观察霍光时代诸抚民举措即可更清楚看到。甚至可以讲其后相当长一段时间内的各种调整都由此开始。但另一方面,对它的评价也不宜过高,因武帝当时的种种局限,这封诏书只是开启了有限的转折,许多重要的、根本性的政策转折《轮台诏》中并未涉及,因此它没有达到转折的高潮,更远远没有完成。

这并不奇怪,历史的发展往往不是一蹴而就,而是充满了曲折、反复、停步甚至倒退的漫长进程,正如钱穆先生所言“历史之变以渐不以骤”。切不可采取简单的是或非来解答,而应在具体、历史考察的基础上综合判断。这是我研究这一问题后得出的基本结论。

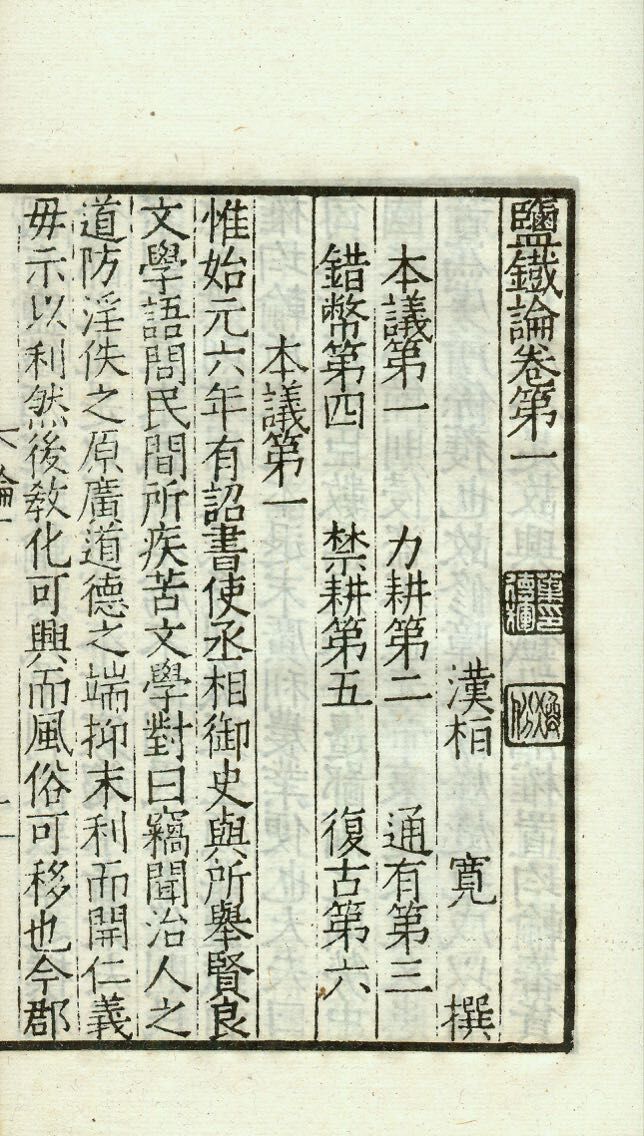

此外再谈一点相关文献学、史料学方面的问题。对汉武帝晚年政策转折这个问题来讲,《盐铁论》的价值应该得到重视。这本成书于汉宣帝时期的著作完整、详细地记录了盐铁会议这场大百科全书式论辩的实况,是我们了解汉武帝晚年、汉昭帝初年政治最重要的史料。其史料价值甚至比《汉书》还要高,因为《汉书》毕竟是东汉人的作品,已经隔了一个时代。然而在这场争论中恰恰大家对此书最为忽视,这不能不说是一个遗憾。我博士论文研究的就是《盐铁论》,数年来一直反复研读此书,在汉武帝晚年政策转折问题上能有一点心得,或许与此有关。希望从事历史研究的学者们能多重视《盐铁论》一类子书。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司