- +1

瀛寰新谭|明代墨西哥的中国城与经济全球化:从《叫魂》说起

2月11日,美国著名历史学家孔飞力教授(Philip Kuhn)与世长辞,享年83岁。作为著名汉学家费正清的高足,美国第二代汉学研究的领军人物,孔飞力一生的学术研究与中国关系密切。而他最为国人津津乐道的著作,恐怕非《叫魂》一书莫属。

孔飞力在《叫魂》中,以他出色的讲故事的技巧,为我们讲述了发生于乾隆三十三年(1768年)名为“叫魂”妖术案件如何引起蔓延全国的恐慌,并将大清帝国的政治与社会生活搅得天昏地暗。以致“小民百姓为之人心惶惶,各级官员为之疲于奔命,皇帝陛下为之寝食不宁。”(《叫魂·译者后记》,三联书店,2002,页332,以下引用该书只标页码)

谣言年年有,因谣言打死人却不多见

在这本书的第一章里,孔飞力列举了大量的案例,显示了当时的民众对“叫魂”妖术的恐惧已经到了何等草木皆兵、歇斯底里的程度。极端的恐惧转变成对外来陌生者病态的疑惧,并施以惨毒的暴力。

浙江德清县的一个年轻人被他的叔叔打出家门,逃到杭州时,人们因他的外地口音而怀疑其是“叫魂”的妖人,他被殴打后拖到当地保正家中审问。

两个和尚在化缘时只因问了一个孩子的名字,便被当地民众殴打,并威胁要将他们烧死。即使后来未从他们身上搜出“叫魂”的证据,孩子的父母仍要求官方出具书面文件,保证孩子今后安然无恙。

而在萧山县,一个铁匠因为身怀“叫魂”的咒文真的被活活打死了。事后发现,所谓“叫魂”咒文,其实只是向土地爷赎罪的符文。

湖州的和尚前往苏州为庙里采买补给品,在路过胥口镇时被怀疑是妖人而遭到殴打,连他们坐的船的船夫都受了池鱼之殃。

到了当年的6月,对妖术的恐慌已经越出江南地区,蔓延至武汉,汉阳的民众将一个可疑的“妖人”打死后,还焚烧了他的尸体。

在古代中国,普通百姓对“叫魂”这类以夺取、控制人的魂魄的妖术的恐惧和愤怒可以理解。因为“叫魂”的后果很严重。笔者读到过很多关于此类的故事,画风大多既血腥又暴力,不忍直视。

比如《湖海新闻夷坚续志》中关于采取活人灵魂制作“髑髅神”的方法:一个十岁小儿被妖人捉去后,先饿饭,再“每日灌法醋自顶至踵,关节脉络悉被锢钉”。耶稣最多也就双手双脚被钉在十字架上,这孩子全身关节经脉都被钉上了,获救时已经“时已枯朽,略无人形”,才把事情经过说明就断气了。

这种“叫魂”的恐怖故事在历代志怪小说中多有记载(栾保群先生的《扪虱谈鬼录》中有专章论述这种妖术),其反映的是前现代社会民间对妖术的恐惧和相关流言的传播。即使在现代社会,也还存在类似的谣言。

笔者小学时就流传过所谓“吸血老太”的都市恐怖传说,记得当年一个小伙伴还指着我家附近一扇门洞中昏暗的楼梯说,吸血老太就住在楼上。去年在全国各地还传过一阵面包车拐小孩的谣言。但也没听说谣言流传期间,有愤怒的群众打人、烧车的过激行为。

人多钱少粮食贵:清代“盛世”下民众的不安

是什么使生活在“盛世”下的中国百姓如此不安,以致对威胁其保持原有生活状态的任何风吹草动都会反应如此激烈?孔飞力认为一个可能的解释是中国人口的增长与18世纪下半叶稻米价格的持续上涨(页43-44、50-51)。吃饭的嘴多了,粮价却一路飙升,对普通小民自然是切身的危机。不过老百姓手里的钱也随之增加的话,大概也不会如此焦虑不安。

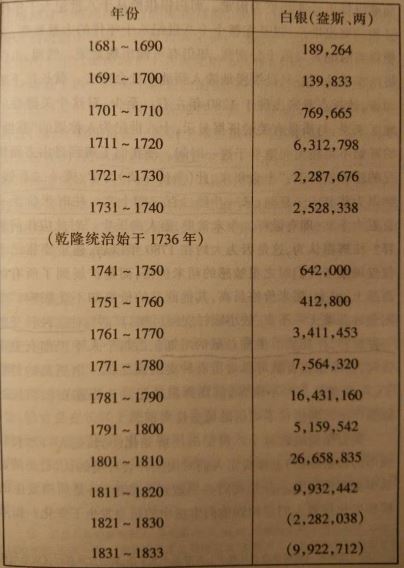

可偏偏在妖术恐慌发生的时间节点上,作为货币而流入中国的白银数量还未能缓和老百姓因粮价上涨而日渐迫促的生计。尤其是在明清时代高度商业化的江南地区,当地的粮食不足供给,需要从外地购买。无怪妖术恐慌最先从江南爆发。孔飞力说,当妖术恐慌发生时,“在长江下游人口过于密集的地区,稻米的价格对普通平民百姓仍然是一个沉重的负担。”而白银流入的急剧增加发生在进入18世纪60年代以后。“在1768年,外部世界还只是刚刚开始在为中国人口的巨大增长支付账单。”(页44、47)

世界白银的终极“秘窖”

孔飞力推测“18世纪的中国人之所以害怕妖术,是因为他们感到自己的生活受到了周围种种看不见的趋势的威胁。”虽然他也指出“这样的说法尽管迷人,却永远无法得到证明”。(页62)但他确实揭出了中国与前现代世界体系的关联——来自外部世界的白银影响中国社会和政治的可能性。

尽管在“叫魂”事件中,我们应该如孔飞力所言,谨慎对待这种关联性,但在其他的历史场景中,我们可以明白看到几百年前的中国和世界是如何通过白银这一媒介互相影响的。

另一部曾在中国引起巨大反响的著作,《白银资本》“对1500年以来世界各地之间的经济联系作了一个气势恢宏的论述”(王国斌为该书所作序言)。作者贡德·弗兰克在书中展现了明清时期中国成为世界白银生产的终极“秘窖”的画卷。

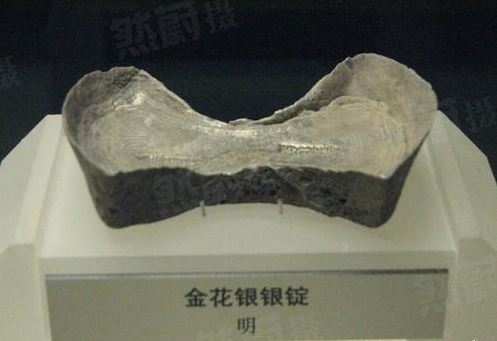

弗兰克在综合各家学者的研究和统计后得出结论:在1800年前的两个半世纪里,中国获得了大约6万吨白银,大概占世界有记录的白银产量的一半。即使保守估计,16世纪中期到17世纪中期的100年里,中国也占有了世界白银产量的1/4到1/3(贡德·弗兰克著,刘北成译:《白银资本:重视经济全球化中的东方》,中央编译出版社,2008,页134-140)

“中国凭借着在丝绸、瓷器等方面无与匹敌的制造业和出口,与任何国家进行贸易都是顺差。”这使得中国在明清时代具备了强大无匹的“吸银”能力而成为世界白银的“秘窖”。弗兰克认为,在当时的全球经济体系的若干个中心里,中国是支配着其他中心的中心(《白银资本》,页108-109)

墨西哥城的中国人社区:身处全球经济体系中的明清中国

品质优良、工艺精美、品种繁多的中国丝绸和瓷器一直是欧洲市场上的走俏货,然而他们却拿不出多少中国需要的货物来作为交换,只能用货币来购买。

1460-1530年间,欧洲的萨克森、波西米亚、匈牙利和提洛尔的白银产量急剧增长,上升了约500%,大大刺激了欧洲上流社会对“东方奢侈品”的渴求(崔瑞德、牟复礼编,杨品泉等译:《剑桥中国明代史》,下卷,中国社会科学出版社2006,页368)。

差不多与此同时而来的大航海时代使欧洲人发现了拥有巨大白银矿藏的美洲“新大陆”。

欧洲殖民者凭借手中的枪炮、钢铁、马匹往往只靠少数人马就能打败成千上万只装备了石头、青铜棍或木棍、短柄斧和护身软垫的印第安军队。而欧洲人带去的天花、麻疹、流感、伤寒、鼠疫,则使体内对这些疾病毫无抗体的印第安人大量死亡。据估计有95%的美洲土著死于这些疾病的传播(贾雷德·戴蒙德著,谢延光译:《枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运》,上海译文出版社,2006,页51、55)。

在征服美洲后,欧洲人大量开采白银,从1500-1800年,世界白银存量增长了4倍。除了部分留在美洲和运回欧洲外,其余几乎都运往亚洲主要用来购买中国的商品。即使运到欧洲的白银最终也有很大部分仍然流向亚洲,尤其是中国。1545-1800年美洲出产的白银约有10万吨输出到欧洲,这当中的32%又经欧洲输出到了亚洲(《白银资本》,页135)。

难怪1621年的一个葡萄牙商人如此写道:“(白银)在全世界到处流荡,直至流到中国。它留在那里,好像到了它天然的中心。”(同上,页124)

欧洲人靠抢来的钱阔起来之后,大把撒钱买中国货,既求最贵,也求最好。明代中国输出到欧洲的瓷器数量虽然仅占总量的16%,但却都是优质瓷器,因此其价值高达中国出口瓷器的50%(《白银资本》,页105)。

明朝末年,每年大约有4~6万件中国瓷器运到里斯本,而里斯本的上层人物都已身穿中国丝绸、抿着中国茶,吩咐人向中国订购他们要求的葡萄牙风格的瓷器。而在阿姆斯特丹,明代青花瓷已进入寻常百姓家的日常生活了(《剑桥中国明代史》,页375、377-378)。

世界在享受中国产品的同时,也感受到了中国制造带来的冲击和影响。清朝初期,墨西哥的丝绸生产者遭受了严重的经济困难,“因为从菲律宾运来了大量的中国衣服和纱,墨西哥就没有必要在本国生产丝绸了。”

来自中国的丝绸虽然冲击了墨西哥的产丝业,却促进了当地丝产品制造业的明显增长。而在墨西哥的织工中有相当部分是中国人,他们在1630年代的墨西哥城中形成了一个相当可观的社区(同上,页384-385)。

与此同时,中国也因白银的大量输入发生着改变。明代张居正改革的“一条鞭法”,即将大部分土地税、劳役和超额征收都折合白银支付,只可能在这一背景下实现。因为中国“地下矿藏白银独少,非但银矿点稀量少,矿藏品味也很差,采炼为难”(朱维铮:《壶里春秋》,上海文艺出版社,2002,页220)。中国因大量美洲白银输入确立的货币银本位制,一直延续到1935年国民政府禁止白银流通,发行法币为止。

生活在那个时代的中国人也或多或少地感受到了这一变化带来的影响。一些官员上奏皇帝开放海禁,鼓励海外贸易。

明末的傅元初在《请开洋禁疏》中指出:中国丝绸卖到东南亚,价钱比在国内翻一番。磁器和果品等其他商品也在海外备受欢迎,开放海禁还能解决就业问题,“我人百工技艺有挟一器以往者,虽徒手无不得食”。

他建议,与其闭关,让民间走私大获其利,不如开禁。万历年间仅海澄县一隅之地,一年的贸易税就有2万多两白银(此疏见顾炎武:《天下郡国利病书》96《福建六》)。

清初康熙年间的江苏巡抚慕天颜则回忆顺治六七年间尚未实行海禁时,“见市井贸易,咸有外国货物,民间行使多以外国银钱。因而各省流行,所在皆有。”由于海禁,“所坐弃之金钱,不可以亿万计。”

现在白银短缺,解决之法要么开矿,要么“惟番舶之往来”。开矿“事繁而难成”,“所取有限,所伤必多”(中国也没多少银可开采),而允许外国的“番舶”前来贸易则“以吾岁出之货,而易其岁入之财”,不仅能刺激生产,还可解决缺钱的问题(慕天颜:《请开海禁疏》,见贺长龄编:《皇朝经世文编》,26编)。

当1630-1640年代美洲白银产量下降时,使得已饱受天灾、瘟疫、外患、内乱困扰的明朝的统治更加危如累卵。尽管这是否造成了明朝的灭亡还有很大争议,但16世纪17世纪,中国国内对进口白银的需求,国外对中国丝绸、瓷器等商品的需求,无疑促使中国比以往更深地卷入了世界经济事务(《剑桥中国明代史》,页390-391、400)。

虽然明清两代的统治者屡屡关闭国门,实行海禁,但仍挡不住中国与欧洲参与进同一个全球经济的同一发展。

将发生在中国的历史事件置于全球背景下观察时,往往能让我们对之做出更精彩的解释。几百年前以国际视野来思考中国问题的先辈已不乏其人,相信今天能这样做的中国人会更多,通过这样宏大的角度来观察长时段的历史,相信能对中国的过去、现在和将来有更深入的理解和思考。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司