- +1

米罗外孙胡安:米罗和地中海气氛

“胡安·米罗:女人·小鸟·星星”正在上海浦东美术馆展出,展览名即揭示了米罗四十年艺术生涯中的主题,这些主题在其晚期作品中达到顶峰。米罗美术馆馆长称巴塞罗那、蒙特罗奇、马略卡岛为“米罗三角”,分别代表建筑、灵感和艺术。如果米罗去了其他城市,他的艺术是否会有改变?米罗外孙胡安·庞耶·米罗(Joan Punyet Miró)以《米罗和地中海气氛》追逐米罗的足迹,并带领艺术爱好者近距离接触这位奇趣老顽童所创造的奇妙世界。

浦东美术馆“胡安·米罗:女人·小鸟·星星”展览现场

从莫奈的印象派、希涅克的后印象派,到马蒂斯等人的野兽派,再到毕加索和布拉克的立体主义,以及米罗和达利的超现实主义,地中海西岸产生了20世纪最重要的艺术。胡安·米罗1893年出生于巴塞罗那,1983年在马略卡岛的帕尔马去世,享年九十岁。

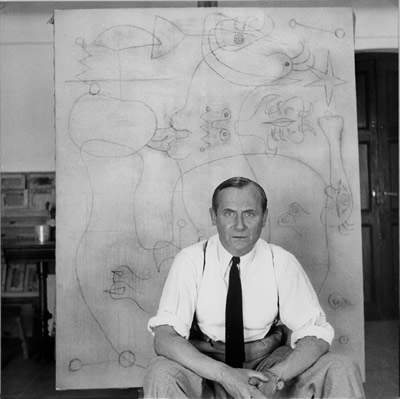

1933的米罗。 摄影:曼·雷

通过米罗的作品,人们或许可以窥见地中海炎热的阳光对米罗精神的特殊影响。然而,此时此地,我并不是要开始讨论如下这一多余的问题,即如果米罗去了其他城市,如伊斯坦布尔或开罗,那么他的艺术是否会有根本性的改变。尽管如此,我们确实有一些表述直接指向他的艺术来源的一致性。事实上,这些表述很少被隐藏,而是习惯性地与他所特别选择的人分享,这些人往往艺术感受力十分敏锐,且才华横溢。例如,1935年7月31日,他在给康定斯基关于后者计划造访西班牙的一封信中写道:“你一定要在巴塞罗那待几天,这是一座非常有活力的城市,除了艺术活动几乎为零以外。你绝对要去博物馆看看那些令人惊叹的原始加泰罗尼亚人。”的确,11、12世纪的加泰罗尼亚艺术对米罗产生了极大的影响。艺术家用异想天开的色彩丰富了他对圣经幻象的彻底转化,这与康定斯基所用的色彩相似,不过受到更为局促空间的限制。

米罗,《巴塞罗那Pedralbes街道》, 1917,米罗美术馆,巴塞罗那

1935年6月,美国作家兼摄影师卡尔·范·维克滕(Carl van Vechten)在乡间圣保罗(Sant Pau del Camp)修道院拍摄到了这一中世纪艺术对米罗的启发。我们可以感受到,米罗一定是精心选择了这个地点,以便将观众的注意力引到柱头和柱子的粗砺雕刻上。同样值得注意的是,并不是所有雕刻中的意象都是神圣的,因为在某些情况下,有一些异教符号、幽默的人物和神话中的野兽,它们本质上的平白、直接和严谨把米罗深深地吸引住。它们的存在标志着米罗的艺术气质,为他提供了一种几个世纪以来保持完整的、富有传奇色彩和诗意的地中海遗产。加泰罗尼亚的历史和加泰罗尼亚的原真性(authenticity)在这个回廊中得到了体现和投射。米罗的意图无疑是,通过地中海罗马式的绘画和建筑,分享他的艺术感性的支柱,提供一种神圣的陌生感,给观者灌输一篇古老的视觉散文。这种特殊的散文,从加泰罗尼亚和地中海土壤的地下层中迸发,通过米罗的双手直接流淌到他独特的艺术创作中。

米罗,《巴塞罗那Sant Joan d'Horta教堂》,1917 ,米罗美术馆,巴塞罗那

除了历史遗迹以外,米罗还喜欢走在巴塞罗那的街道上,沉浸在令这座城市充满活力的人群之中。跳蚤市场上杂乱无章地摆放着大量的奇异物品,兰布拉大街(Ramblas)上的行人川流不息,还有许多兴高采烈的加泰罗尼亚人在闲逛。萨达纳(La Sardana)是典型的加泰罗尼亚舞蹈,每周日早晨在大教堂前表演的人们手拉着手围成一个完美的圆圈,这也对他产生极大的吸引力。还有就是他对城市涂鸦的强烈喜爱。1955年,米罗带着艺术评论家罗莎蒙德 · 伯尼尔和摄影师布拉塞来到他城里最喜欢的几处地点,为法国《眼睛》(L'OEil)杂志拍摄一组摄影纪实照片。在其中的一张图片中,米罗正在观察着墙上的一处绘画,其专注程度不亚于他对戈雅作品的关注。这种城市表达方式的转瞬即逝的属性,带着和用粉笔画画的孩子一样的新鲜和幽默,把米罗同狂热的、不定时会发生的直接性联系在一起。当一个人凭着一股冲动在巴塞罗那皇家广场(La Plaza Real)的墙面上自由地涂鸦,并完全释放自己的想象力时,这样的情境足以让他想起了20世纪20年代巴黎的安德烈· 布勒东和菲利普· 苏波在写他们的《磁场》(Les Champs Magnétiques)一书时的自动书写过程。在杂志的同一页上,人们可以看到用粘土制成的小民俗人物,白色的底子上涂着红色和绿色的小笔触。这些小人被称为苏勒尔(Siurells),与两千年前地中海世界的小人相同,他们的历史与克里特岛、希腊和塞浦路斯有关。令米罗着迷的是,苏勒尔的历史被蒙上了一层神秘的面纱。没有人知道它们的确切起源,因为有些学者称它们是带有哨子的精密玩具,而另一些学者则坚持认为它们是一种流行文化的异教代表。但令米罗着迷的是它们平易近人的外表,以及它们在地中海沿岸的普遍性。

出自《眼睛》(L'OEil),杂志,1955年 © 米罗美术馆

“不要错过海事博物馆。”米罗敦促伯尼尔和布拉塞,不用说,博物馆里的古代滑轮藏品是很了不起的。在一张照片中,米罗正在展示那个特别像人的滑轮,两只眼睛,一个鼻子和一张圆脸,可以在他的一件雕塑中找到它的变形。在他后来的很多雕塑创作中,米罗放弃了传统艺术的造型方法,而是采用拼装和构建的方式。因此,这个滑轮带来了极大的视觉机智,突显了米罗的三维诗意。

米罗艺术中另一始终在场者是加泰罗尼亚的伟大天才安东尼·高迪的准宗教和典型的现代主义建筑。“巴黎地铁的著名入口。”米罗回忆道,“令我想起高迪,他对我具有如此重大的影响。”米罗和高迪都是加泰罗尼亚人,而且他们都从自己事业一开始,就遭受到了自己家乡的嘲笑。两位艺术家都领先于他们所身处的时代,展现出活生生的符号形态,即便他们只是匆匆见过一面,但都对自然及其生命形态有着近乎神秘的崇敬。如达·芬奇所言:“人类的精妙……永远不会发明出比自然更美丽、更简单或更直接的发明,因为在她的发明中什么东西都不缺,也不会有任何多余的东西。”就自然所迸发出的无穷的创造资源而言,这段话也同样可以用来描述米罗和高迪的艺术。所有的多余元素都不会出现在他们的最终构想中。两位艺术家都将创造看成是自然的延伸,不允许他们的原生的加泰罗尼亚感性被自然丰富的句法错置这一狂热过程所遮蔽。

米罗对高迪艺术的欣赏与尊重可以从1945年拍摄的一张照片中看出:胡安·米罗、华金·戈米斯、蒂妮·马蒂斯和胡安·普拉茨在巴塞罗那高迪设计的巴特洛公寓(Casa Batlló)的屋顶上。他们都很轻松地站着,除了蒂妮之外,他们似乎都没有意识到那台即将拍下他们身影的照相机。华金·戈米斯是一位摄影师,而胡安·普拉茨是一位非常有修养且富于感性的人,他对米罗非常崇拜。戈米斯和普拉茨是米罗在巴塞罗那最亲密的朋友,蒂妮是皮埃尔·马蒂斯的妻子,同时也是胡安·米罗在纽约的艺术经销商。

华金·戈米斯、胡安·米罗、蒂妮·马蒂斯、胡安·普拉茨合影,巴塞罗那,1945 年。摄影:奥黛特·戈米斯·夏邦尼耶

同样,这个地点的选择也不是偶然的,因为它是加泰罗尼亚现代主义建筑师在1904年创作的最引人注目、色彩最丰富的杰作之一,建筑的外观犹如童话一般,非比寻常。米罗希望我们看到高迪的激进发明,以及后者如何将他的想象运用到建筑中。比起房子的屋顶,它看起来就像一条龙的背脊,龙刺笔直地伸向天空。高迪发展出了一种独特的马赛克风格,将玻璃和陶瓷碎片涂抹在墙上,赋予立面以奇异的色彩,变成类似于爬行动物的皮肤,从而为这座几乎是活体的建筑提供了一种神奇的效果。拱门还被赋予了一扇铁门,巧妙地将墙的两边分开。但高迪的所有大门都有自己独特的个性,这为他的建筑增添了自然的生命力。而我们要记住“自然”这两个字,因为高迪的一大执念就是不惜一切代价避免直线。因此,米罗一直被高迪唤起的“反建筑”概念所吸引,用一种标志性的、反学院的哲学来渲染这些概念,而他同时代的人却很少能完全掌握这些概念。

米罗,《火焰中的裸女》,1932,米罗美术馆,巴塞罗那

另一个能说明地中海元素在米罗艺术中的重要的例子,是他在巴塞罗那以南100英里的小村子蒙特罗奇(Mont-roig)的海滩上长时间进行散步时收集的所有物品。米罗与地中海紧密相联,耐心地等待着“收获”所有海浪投向海岸的神奇元素。在一张由华金·戈米斯于1946年拍摄的照片中,米罗正在欣赏这个有两只眼睛、两根手臂和一个非常纤细的身体的根雕。“自然界中最小的东西是一个完整的世界。”他向诗人、朋友和博物馆馆长詹姆斯·约翰逊·斯威尼解释道,“我在田野和海滩上找到了我所有的主题。锚的碎片、海星、舵板和舵柄轴,它们都会出现在我的构图中,蘑菇怪异的头和葫芦的77种形状也是如此。”米罗想强调这种表面上看似过时的、没有价值的根的本真性,在他眼里能产生意想不到的联想和变形。乍一看,根的生命力一旦脱离植物就已经结束了,但在米罗看来,当他与它的能量和光辉相连接时,它的生命就开始了,这是从它的内核中散发出来的潜在力量。当米罗让这种精神力量渗透到他的想象中时,他经历了一种突然的转变,将他与家乡加泰罗尼亚的土壤直接联系起来。突然间,这一火花点燃了他胸中的火焰,他身份的基石,他自己的那一宗教的来源。

米罗注视着树根,蒙特罗奇海滩,1946 年,摄影:华金·戈米斯

在雕塑领域,米罗也成为了一位娴熟的语言操纵者。当提到他的雕塑时,“组装”和“构建”这两个术语是最为合适的。有一个有趣的类比,20世纪50年代初米罗曾与瑞士摄影师恩斯特·谢德格一起外出时考察仙人掌。我们可以假设米罗将这些印象储存在他的潜意识中,随后用一株仙人掌创作了一件名为《莫尔》(Maure)的青铜雕塑。

米罗,《莫尔》(Maure),1969

再一次,这种将地中海植被中的自然元素具象化呈现的冲动,为他的艺术意志提供了灵感。米罗远离布朗库西在形式上的净化、杜尚的虚无主义、毕加索的英雄主义或考尔德的动态雕塑,他操纵超现实主义者自动和直觉性的联想过程,在真实和幻想之间,在显豁和梦境之间,在永恒和短暂之间,创造出各种关系。他的第一个行动是收集所有必要的元素,在他的工作室开始组装。长期沿着海滩和乡间的散步帮助他找到了这些物品——除了引起他的合作者的羡慕之情之外——充满了他最喜欢的工作室的空间。它们是由那些在大多数凡人眼中看来毫无用处的物品组成的—生锈的罐子、弯曲的钉子、破烂的篮子、牛下巴骨、鸡蛋、乌龟壳、炊具、水龙头、锤子、油漆管、鹅卵石、警帽、面包圈、杏仁、西红柿、传统饼干、香水罐、塑料球、卫生纸架和南瓜。其中最后一件物品被艺术家变形为一个头,后来被用来创作雕塑《莫尔》。

米罗,《逃跑中的女孩》,1967,青铜上绘画,166×31×58.5cm,米罗美术馆,巴塞罗那

当他把这些物品都带到工作室后,就会把它们一圈一圈地摆放在地板上,这样它们可能会暗示出不同形式的可能性,同时又悄悄地渗透到艺术家的潜意识中。一旦进入他的想象世界,“炼金术”就会发挥作用,创造出所需的冲击力和闪光点,照亮他的道路,然后再通过他的手的运动来实现。他对加快创作过程一点也不感兴趣;恰恰相反,他让冥想来指导他的行动,直觉地知道这种内部对话将逐渐与他的想法凝聚在一起。结果,正如布勒东所说:“将使我们更接近某些只有通过梦境才能接近的对象”,而这可能驻留在任何细节,无论它看起来可能是多么地微不足道。元素的逐步换位,最终构成了一个怪诞的人物,一个椭圆的人形,一根神秘的图腾柱或一张锯齿状的粗糙的脸。一个性器官比例失调的女人,一个带有男性性器官的人物,或者像《莫尔》这样头颅丑陋的建构,也都是这一过程的结果。“无论你在哪里,你都可以找到太阳、一株草、蜻蜓的螺旋。”米罗在1936年对艺术评论家乔治·迪蒂这样解释:“勇气包括待在家里,亲近自然,它不会在意我们的灾难。每一粒尘埃都包含着奇妙事物的灵魂。但为了理解它,我们必须恢复属于原始民族的宗教和神奇的事物意识。”最引人注目的莫过于观察米罗曾将手放在他1953年的画作《绘画》(Peinture)的那轮红日上。美国摄影师和电影人托马斯·布沙尔将镜头定格在隐喻性的能量传输的瞬间,以一种微妙的方式来表现地中海自然的潜在神秘感。在这幅画中,出现了日月星辰,再加上螺旋形状或彗星留下的发光的尾巴,这些都表达了大自然在光明和黑暗的循环中的平衡。米罗所审视和欣赏的生命循环(就像公元前一万五千年的旧石器时代的人们所做的那样),通过艺术升华的嬗变,体现了艺术作为一种内在生命的东西的功能。米罗通过侵入一切艺术现象的底层,抵达崇高的境界,从而与宇宙相通。如果说对尼采而言,上帝已死,那么对米罗来说,崇高则更接近于被解放的精神自由漂浮的领域,被月亮、太阳和星星所包围,在宇宙的保护下,从一个星系到另一个星系。

米罗,《月光下的加泰罗尼亚农民》,1968,布上丙烯,162×130cm,米罗美术馆,巴塞罗那

米罗热衷于在户外,在大自然的环抱之中工作。他的意志驱使他到户外的磁场中去,在那里他找到了一个加泰罗尼亚农夫的原真性,并把自己暴露在地中海的歌声和光照下。1957年,他正在为联合国教科文组织巴黎总部准备两幅大型陶瓷壁画—一幅向太阳致敬,另一幅向月亮致敬。米罗曾看到他和加泰罗尼亚的陶艺家阿蒂加斯一起在巴塞罗那以北20英里的小村庄嘉利法(Gallifa)制作其中的一个模型。困扰米罗的并不是对自然界微小形态的抽象描绘,而是要有效地唤起一系列潜移默化的生物形态和超现实的生物,这些生物与形状有着强烈的平行性,它们不一定只是以某种模糊的方式反映在头脑的内部工作中。“天空的奇观征服我。”米罗对法国艺术评论家伊冯·塔扬迪耶解释道,“当我看到浩瀚天空中的新月或太阳时,我就完全臣服了。在我的画作中,经常有微小的形体出现在巨大的空旷空间中。空旷的空间、空旷的地平线、空旷的平原—一切被剥离出来的东西总是给我留下一样强烈的印象。”米罗似乎正在外在的感觉与内在的倾向之间进行平衡,以达到人类最纯粹的体验程度。对人类灵魂存在和本质的形而上学的洞察,在自然原始力量所产生的无尽感面前,与如小人国般存在的人类相比,引发出越来越多的钦佩和敬畏。

1954的米罗,他在嘉利法(Gallifa)与约瑟普·罗伦斯·阿蒂加斯开始了新的合作时期。在接下来的两年里,他生产了200多件陶瓷作品。摄影:弗兰西斯克·卡拉-罗卡

为了避免这种令人沮丧的体验,米罗避开了换位思考,转而接受直接来自自然的有机表达。他觉得自己是自然的一部分,自然在他的血管里流淌。在一篇题为《我的最新作品是一面墙》的文章中,米罗说,他和阿蒂加斯一起,“(他们)决定前往海边的散提亚拿(Santillana del Mar),再去看看阿尔塔米拉(Altamira)著名的洞穴绘画,并思考这个世界上最古老的壁画艺术的范例。在散提亚拿古老的罗马式大教堂(the Colegiata)里,我们惊叹于被潮湿侵蚀的古老墙壁的质感所呈现出的非凡之美。

阿蒂加斯未来在为他的场地选择材料时,会记得这里。在这次源头之旅之后,我们还想吸收加泰罗尼亚罗马风格和高迪的精神。巴塞罗那博物馆里有令人钦佩的罗马式湿壁画,那是我成为画家的启蒙之师。我希望它们再次给我带来灵感,同时觉得巨幅墙垣的韵味尤其要归功于它们。最后,我们去参观了高迪的桂尔公园(Park Güell)。在那里,我的想象力被一个巨大的圆盘打动了,圆盘在墙体上被掏空,揭开下面裸露的岩石,这和我打算在大墙上刻画的东西非常相似。我把这次相遇当作一种确认,一种鼓励的信号”。

1944年,米罗出版了一套被称为“巴塞罗那系列”的50幅版画。他回到了画布上作画,自1939年以来,他几乎没有碰过画布。 摄影:华金·戈米斯

大约在这个时候,米罗的法国艺术经销商艾梅·梅格特开始考虑在法国南部地中海沿岸的一个优越地点,即旺斯的圣保罗(Saint-Paul-de-Vence),建立梅格特基金会。一座名副其实的户外博物馆,与浩瀚的大海和周围的松树林一同呼吸。贾科梅蒂的庭院、夏加尔的马赛克壁画、考尔德的动态雕塑和布拉克的玻璃窗,伴随着米罗充满陶瓷和雕塑的迷宫。摆放在池塘中央的《“猛犸象”蛋》(为米罗作品)是米罗诗意创作的一个例子。在与恐龙时代保持强烈对话的同时,加上流水的音乐元素,这件作品创造了一种强烈的视觉娱乐,将观众带向一个由诗意联想和塑料隐喻支撑的世界。米罗对于户外雕塑呈现的彻底的重新评价,以及他把握发现古生物形式的能力,使他将其精神重新投向大约2.3亿年前生活在地中海的远古生物。米罗的创作中迸发出一种哲学的判断力,旨在重新安排我们“惊蛰启示”的跨度,拯救一种秘密的语言,重新获得野蛮和部落雕塑的共鸣。在这件作品中,米罗和阿蒂加斯的陶瓷将其材料性服从于视觉语言的诗意张力,饰以原始的火爆声、户外火焰的热度和灰烬的无声表现,以超现实的幻想笼罩环境。几年后,在离这里不远的昂蒂布湾(Bay of Antibes),一座名为《海的女神》(La Déese de la mer)的陶瓷雕塑被放置在水下。在这个被认为是向大海致敬的行为中,艺术品隐藏在神秘的面纱下,同时也让人欣喜地想象着这个作品在海底,在那被称为“蚂蚁大教堂”(Cathedral de la Fourmigue)的地方。

米罗的画作《女人和鸟 IV》(Femme et oiseau IV,1969) 描绘了一个具有强烈存在感的女人,她清晰地被一种非常具有肉体感的黑色所划定,艺术家的三只手唤起了后者的诗意存在。画面中的鸟只是背景上的一个轮廓,但具有一种阴暗的存在感,另一个正在举起手臂的怪异人物亦是如此。一些素色的点缀为整个构图提供了一种电光火石的色调,伴随着美国抽象表现主义的一些成员,如杰克逊·波洛克所做的滴画。雷蒙德·克诺(RaymondQueneau)的文章《胡安·米罗或史前诗人》(Joan Miró ou le poète préhistorique)强调了贯穿米罗灵魂的潜在电流,让我们更接近与土壤、与大地女神有关的隐藏能量。米罗的艺术是祖先的艺术,与居住在伊比利亚半岛的史前人类息息相关。生活在洞穴中的猎人和采集者部落在墙壁上画出他们的手,就像米罗在这幅画中所做的那样。也许米罗和史前“萨满”正在寻找自我意识,抑或是在触摸岩石的表面,从而认可并进入其精神层面。似乎米罗通过一种喷发式的语言向形而上的振动投降,将必要的元素具体化,以超越所有预设的概念,从而达到更高的存在境界——超现实。

左:米罗,《女人和鸟 IV》,1969;中:洞穴壁画上的手印;右:米罗浮雕作品,1971

米罗不仅擅于绘画,有一些浅浮雕(Bas-relief)作品也是通过米罗的手获得生命的滋养。创作于1971年的一件青铜雕塑是一个被禁锢住的人,他的手正向外推,似乎是在挣扎着试图挣脱,通过这个金属的牢笼来释放出重生的需要。在这里,无论是凸起的浮雕还是手的下凹印记,都不能理解为一种字面符号,因为两者都在青铜里创造出浮雕。米罗对具有偶然性的边界的处理方式并不是打磨,而是让青铜捕捉到这种意外和液态金属的狂热,填充到模具最细微的地方。紧挨着手的上方是一个符号,一个被艺术家活泼的精神所提供的新鲜感和自发性所刻画的灵动的生命。这是一种原始冲动的结果,是一种狂热的行为,它试图超越规则,摒弃既有的规范,释放出无限的组合。通过传统的“失蜡浇铸法”,结合凹版工艺,米罗一丝不苟地将“绘画”浇铸了出来。

米罗,《手的礼赞》,蚀刻画,1975

通过双手的印记来实现的自由和魔法精神,我们也可以在米罗的蚀刻画中找到,如《手的礼赞》(L' Éloge de la main,1975)。纸张背后的生命回声,艺术家随时都能感受到的存在,通过调制出视觉的舞蹈,隐喻性地构成作品画面,从而令大地上的生命力量变得尤为活跃。米罗先用湿颜料沾满自己的手,一旦在铜板上留下印记后,他马上加上去一只黄色的眼睛,萨满的眼睛,意在帮助我们超越无意识,走向只有通过理性的睡眠才能达到的诗意境界。“我害怕这只眼睛吗?不,一点也不怕。”1974年,米罗对伊冯·塔扬迪耶解释道,“我不怀疑它。没有任何恐惧。我会称它为神话元素。对我来说,眼睛属于神话。我说的神话是什么意思?我所说的神话是指被赋予神圣特质的东西,比如古老的文明。就连一棵树也是神话。树并不是来自植物王国。它是具有人性的东西。一棵美丽的树会呼吸,会倾听你的声音;在它的花蕾变成花时,这棵树会爱上它的花蕾,而当花变成果实时,它又会爱上它的花;它抵抗狂风,它爱你。对我来说,这种人性于事物中的存在,就是神话。所以我不认为一块鹅卵石或一块石头是死的东西。基本上,我画的就是这种神话。”经过艺术家本人的这番解释,我们对强烈的色调所点燃的纯洁的亮光有了更进一步的理解,就像太阳光向外照射这异常光亮的精神形态所投射出的生命力。对这只手的赞美,是对这一充满魔幻宗教意义的元素的致敬,它的表现形式可以追溯到旧石器时代晚期,它与星星一起,突显出与浩瀚的地中海星光之间的共鸣。

米罗,《2+5=7》,1965,布上油彩,89×116cm,米罗美术馆,巴塞罗那,胡安·普拉茨捐赠

同样在地中海,更确切地说,在马略卡岛上,米罗在他的松博特(Son Boter)工作室创作了油画《洞穴之鸟 II》(Oiseaux des grottes II)。1971年,77岁的米罗把黑色颜料倾倒在平铺在工作室地面的画布上,不一会儿,他拿起画布并转动它,让黑色颜料流动起来,画出水平和垂直线条的网格。画布的边缘,所有的线条都逃出了观众的视野,消失在空间里。米罗将这幅画靠在其他一些往后靠的画布上,研究其中的细微差别和那些简单流淌在画布表面的点点滴滴。然而,为了平衡构图,画面中出现了两只黑鸟,它们呈厚厚的扁平状,从逐渐紧密交织的线条中升起,逐渐变粗。其中一只鸟的眼睛让人产生错觉,与头部的其他部分不成比例。它们的形状巨大,承载着如触电般的难以置信和恐惧,如同住在蒙特罗奇村附近山坡边上被狂风、暴雨和烈日凿出的小山洞里的人的眼睛。“蒙特罗奇”在加泰罗尼亚语中是“红山”的意思,米罗曾和朋友一起,审视一座红色沙山的表面,而正是这座山赋予了他的家乡加泰罗尼亚的这个山村以这一特殊的名字。事实上,米罗所触摸的墙上那些令人愉悦的洞是鸟儿们的天然巢穴。也许这幅画的标题来自米罗对这座山的访问,在那里,米罗吸收了来自大自然母亲的所有生物元素的鬼斧神工。另一个值得一提的是米罗工作室墙壁上的涂鸦。在欣赏《洞穴之鸟II》的所有细节时,人们会被艺术家用炭笔描绘的涂鸦所打动,这一定是在某个珍贵时刻感受到的灵感所带给艺术家的狂喜。

他把神奇的幻象冻结在潜意识里,然后迅速地画在墙上。仿佛是在一个神圣的地方举行的仪式,米罗进行了一次艺术驱魔,将所有居住在他精神中的形式驱逐出去。这些形式是视觉隐喻的内部舞蹈的结果,是对被忽视的物体的精神建构,在他的脑海中,在神奇的一瞬间那么点击了一下,随后成为一件雕塑。正如我的弟弟戴维所指出:“宇宙中的一切对米罗来说都很重要,从一个盒子到太阳,从一片草叶,到他心爱的角豆树,从一只昆虫到一只老鹰。任何一个小东西,不管它看起来多小,都可以转化为米罗的东西。而所有人都知道他对圣女大德兰(Saint Teresa of Avila)和圣十字若望(Saint John of the Cross)的崇拜。米罗会很长时间地处在纯音乐性的状态,这会引发狂喜。他用自己空灵的双手在空中画出形体,这并不奇怪,仿佛他是一个指挥,指挥着一支由他的想象力构思的符号和色彩所组成的虚构的管弦乐队,演奏着自由的乐谱。”

除了松博特外,米罗在马略卡岛的帕尔马还有另一个工作室,是他的朋友、建筑师何塞普·路易斯·塞特为他设计的,建造于1956年。有一天,我不太记得确切的日期,但我确定是在1978年,我们去了他的工作室,我的祖母皮拉尔、我的弟弟泰奥和我。那是我唯一一次去“塞特工作室”看望祖父。

米罗在马略卡岛的工作室,由何塞普·路易·塞特设计。© Rubén Perdomo

当我们沿着木制台阶缓缓而下时,我还能听到台阶吱吱作响的声音,以及皮拉尔呼唤她丈夫的甜美嗓音。我们来到一楼,一到那里,我还记得我在他的作品所有强烈的色彩面前的敬畏状态。我不过是一个好奇的男孩,无法体会这一刻的重要性,但我仍被那气氛中散发出来的新鲜感、活力、纯度和能量所惊讶。我还记得丙烯和油画颜料的味道,松节油、汽油和其他材料散落在工作室里。那是一个非常特别的时刻。他的这个避风港,到处都是他在附近散步时收集的各种不同的物品,散发着巨大的精神张力。我记得,在青蛙、蛇、鸟的骨架中,在海贝、石头、昆虫等物品中,有一只狗很喜欢啃的塑料娃娃。这是我童年时的玩具,所以我很快就问为什么我最喜欢的其中一个玩具会被藏在那里。我看着奶奶,希望得到她的解释,但我得到的却是温柔的微笑,这微笑安抚了我的好奇心。对我来说,这就像深入一个想象的世界,一个人的宇宙,只有他可以通过一个手势、一个冲动甚至直接攻击散落在地上、桌上或靠在墙上的任何画布、纸板或纸张,自由地发挥他的想象力。最大的作品离工作室的入口较远,由于线条的力量、力度和纯度,吸引了我所有的注意力,散发着新鲜而狂热的光彩。它就像是一出舞台剧,小幅画作分布在巨幅作品的两边。有一组6—8幅小尺寸的画作分布在地板上,他对它们同时进行创作。为这些构图提供平衡的形状是黑色的。人们可以感觉到,这些颜料是用一致的、多汁的笔触画出来的。有些颜色似乎是用笔刷涂抹的,而有些颜色则是他直接用指印涂抹的。他不得不小心翼翼地移动,以免被画的边角或某些放满瓶子、刷子、铅笔和颜料罐子的桌子绊倒。给我印象最深的是很多张为未来的创作而准备的白色画布。这些小细节说明了一点,我的祖父尽管已经85岁,但却不会向年龄和时间屈服。正是这种身体上的需要,驱使着他不屈不挠地向前走,与任何的不适作斗争,支持着他日复一日地坚持下去。

米罗,《女人,鸟,星星》,1978,布上丙烯和油彩,116×89cm,米罗美术馆,巴塞罗那

1980年,当迈克尔·吉布森(Michael Gibson)问及他的工作节奏时,米罗回答道:“我上午工作,下午也工作。当我不工作时,我会继续想工作的事。即便在睡觉时,我也会在潜意识里继续思考。”一张特定的照片可以反映他以如此高龄坚持创作的状态。照片中,我的祖父用食指涂抹颜料,而他的另一只手则正挤着油画颜料管。后来,他说:“我总是想往前走,同时又担心下一步,会不会掉入悬崖。那仿佛是在雾中行走,对我来说是一种冒险。

1977年,米罗与何塞普·罗约合作为华盛顿国家美术馆制作大型挂毯。

米罗,《织物 6》,1972,何塞普·罗约编织的壁挂上亚克力、线和羊毛,140x187cm,米罗美术馆,巴塞罗那

我很清楚这一点,经常有一种在稀薄的空气中行走的感觉……这种情况已发生过好几次,仿佛在山间走着走着,突然就起雾了,而不知身在何处。”毋庸赘言,米罗是一位永不投降的斗士,沿着他自己选择的道路前进。没有什么能阻挡他的脚步,没有人可以劝他放弃。这个特殊的男人的能量来自于地中海的气氛,这是激发他的作品和滋养他灵魂的源泉。他受惠于周遭的自然环境,他的整个艺术生涯都在向它致敬,这让我们了解到他的家乡加泰罗尼亚的大地之力对他的创作起着多么巨大的作用。

1975年,米罗在刚刚开放的米罗美术馆前。

注:本文原载于上海书画出版社出版的《胡安·米罗:女人·小鸟·星星》,该书为浦东美术馆特展的中英双语画册,囊括策展人文、展品图片,并收录了华金·戈米斯(Joaquim Gomis)的摄影作品以及米罗美术馆提供的珍贵档案图片。特展将持续至2021年11月7日。

《胡安·米罗:女人·小鸟·星星》画册

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司