- +1

访谈︱张宁:上海跑马厅是怎么变成人民广场的

上海跑马厅是晚清民国一个令人难忘的传奇,其源起清晰可辨。检视清末有关跑马的报导,多偏重于群聚围观。早期跑马厅只有竹篱,没有围墙,每年春秋两季西人赛马,华人或引颈而望、或临车远眺,据葛元煦1876年的记载:“是日观者上至士大夫,下及负贩,肩摩踵接,后至者,几无置足处。至于油碧香车,侍儿娇倚,则皆南朝金粉、北地臙脂也,鬓影衣香,令人真个销魂矣。”1884年印售的《点石斋画报》亦形容观者的兴奋刺激之情:“一人获隽,夹道欢呼,个中人固极平生快意事也,而环而观者如堵墙,无胜负之撄心,较之个中人,尤觉兴高彩烈云。”“看跑马”遂成为沪上一胜,不仅上海居民热衷,清末小说《海上繁华梦》更将之描绘为外地人来沪必看的热闹。

进入民国之后,由于跑马厅经营的日趋专业化,将场内、场外的各式下注收回自理,由总会统一出售马票,并修筑围墙,鼓励华人购票入内观赛,报章杂志的报导便由原先的“看跑马”,转而关注“大香槟”奖落何家。以小博大的机会带给小市民无数希望,不论商务印书馆同仁、体育会门房、颜料掮客,还是洋行大班家中的管家、媬姆、汽车夫,甚至市区里的老职工及郊区的农民,都辗转托人代购,希望买个发财梦。华籍马主的人数亦因江湾与引翔跑马场的相继成立,而随之大增。这时有关跑马的报导,虽偶有几篇文章讽刺跑马迹近赌博,但大体同意此活动不同于跑狗及回力球,因其仍寓有“体育”、“尚武”之意。简言之,综观清末直至对日抗战之前报章杂志的报导,看不出跑马或跑马厅对上海市民生活的负面影响,引人赌博或许是实,但更多的是都会生活中的新奇、有趣、娱乐及刺激。

台湾“中央研究院”近代史研究所副研究员张宁,对上海跑马、跑狗、回力球赛等休闲文化有深入的研究。我们就跑马厅怎么变成人民广场等上海史问题专访了她。

跑马厅的起源、空间与功能

澎湃新闻:晚清时期来华的英国人是怎么想到在上海开辟一个跑马厅的?从一开始跑马厅就设置在今天的人民广场地址上吗?

张宁:英人每到一处,便急于建立赛马场地,华人对于英人此举,多半不能理解,将之简单视为帝国主义赌博敛财的手段。其实英人热衷跑马,主要出于传统价值对运动的推崇,英人认为运动不仅能锻炼体魄、陶冶性情,更能培养出耐劳、自律、尊重规则、高贵诚实等绅士必备的品德。他们常自诩“从北极到赤道,只要有英人的地方,就看得到对体育活动的热爱”,或“有英人殖民的地方,就一定找得到运动”。而赛马尤其是各项英式运动之冠,以致英人每到一处,便想建立骑马、赛马、跳浜的场地。

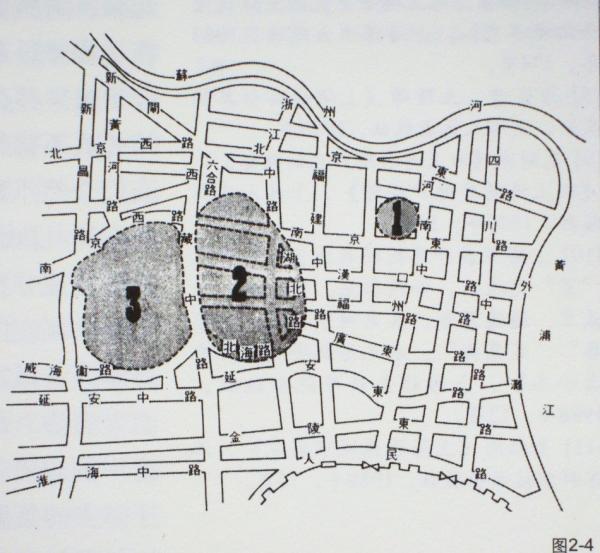

上海辟为通商口岸后不久,便有英侨集资在租界外缘购地建筑赛马跑道,然后随着租界的往西扩张,一再迁移。1850年英侨领袖在今河南中路西,南京东路北的地方,购下八十亩左右土地,此即所谓的第一个跑马场。该跑马场甫建立,大家便发现面积过于狭小,跑道短、转弯急,没有足够的空间供马匹奔驰。同时1853年上海小刀会起事,原住在上海县城的地主豪绅为避乱纷纷迁入租界,造成地价大涨。1854年跑马委员会便趁机卖掉第一个跑马场,又向西圈购一处面积更大的跑道,是为第二个跑马场,占地一百七十亩左右,位置大约在今湖北路、北海路、西藏中路和芝罘路间。据说北海路和湖北路至今仍略带圆弧状,即当年留下的痕迹。

随着租界地价日增,1862年跑马总会进一步往西圈下今日的人民广场及人民公园的前身——一大片农田,然后在卖掉第二跑马场后买入,此后不再迁移。随着英美租界的合并及继续西向扩展,跑马厅遂由原先的扩界先锋,逐渐转变成公共租界的中心。

澎湃新闻:跑马厅如何处理与当时租界当局也即是工部局的关系呢?

张宁:除参与体育基金会的运作外,租界当局与跑马厅的合作关系,还反映在跑马总会对自身收益分配的惊人自主性上。跑马总会每年春秋两季赛马,马票收入收益丰厚。为避免舆论批评,自1915年起,跑马总会便拨出一定盈余,作为慈善捐款,并在沪上英文报纸《字林西报》(North China Daily News)公布详细的受益对象及金额,以昭公信。受益团体大抵以公共租界内的医院、孤儿院,妇女之家、难民收容所、盲人院等团体为主。据估计,1920年代末至1930年代初,跑马总会的捐款每年约在十八万至二十六万元间。

这些捐款在某种程度上,抒解了租界当局在社会福利方面的负担,同时,由于跑马总会属私人俱乐部性质,香槟票名义上必须享有会员资格,方能购买,算是总会私下的活动,因此工部局一直未对跑马总会征收任何税款。仅有一次例外,是在1926年。该年工部局因财政困窘,曾计划向跑马总会开征赌注税,几经折冲,总会仅同意以乐捐方式,每年提出部分收益,作为对工部局的挹注。该项捐款自1927年始,至1932年终,每年金额约在三万至六万元之间。

澎湃新闻:当时跑马厅的基本设施情况怎样?除了赛马之外,还有怎样的一些体育设施?

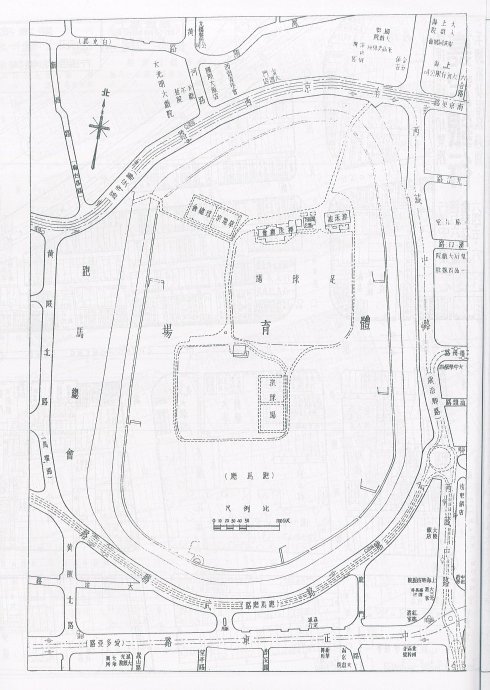

张宁:在工部局、西侨体育会、跑马总会的三方合作下,上海跑马厅的各项设施乃日臻完善,到二十世纪初,经过多年的零散增购,总面积高达五百亩,遂被形容为“租界内最大的保留地之一,可能也是远东最大的户外活动场所”。跑马厅的外围是赛马跑道,跑道内设有木栏,共分数圈:最外圈是长达1.25英里的草地跑道,其中直线冲刺区达0.25英里;第二圈是以细碎煤渣铺成的泥地跑道,作为会员日常骑马、练跑之处;最内圈则是跳浜区,专供越野障碍赛之用。这些跑道,及西面的大看台,和装有大钟的办公楼,以及场内马厩等建筑,均归跑马总会所有。跑马厅中央的大片如茵绿地,则是体育基金会的产业,备有板球、足球、网球、高尔夫球、马球、棒球及草地滚球等球场,除供各总会进行运动竞赛,在遇有外人社群重大庆典或军队检阅与操练时,也常出借给驻沪军队、万国商团或工部局使用。

除了内部设施日臻完善,跑马厅外围地区也发展迅速。进入1930年代后,跑马厅东、北两面已发展成大型商圈;东面的西藏路,公司、戏院、商店林立,包括上海第一个游乐场“新世界”、后来居上的“大世界”、著名旅社兼番菜馆“一品香”,以及现代派风格的“东方饭店”,都在这条路上。北面的静安寺路(今南京西路),更随着南京路的商业由外滩向西扩展,发展成现代建筑风格的展示场。站在跑马厅内朝北望去,由东向西,可以先后望见金门饭店(Hotel Pacific)、西侨青年会大楼(Foreign Y.M.C.A.)、国际饭店(Park Hotel)及大光明戏院(Grand Theatre)等四栋大型建筑,前两者属仿文艺复兴时期风格,后两者则展现出强烈的艺术装饰主义(Art Deco)。其中,国际饭店共二十四层(地下二层、地上二十二层),号称远东第一高楼,其摩登新颖的造型,被认为是美国摩天楼造型的再现。

澎湃新闻:跑马厅设置在如此繁华的地段,升值很快,又是富人等竞相参与的娱乐活动,它如何进行自我定位来面对公众的批评?

张宁:跑马厅南面的跑马厅路(今武胜路)及西面的马霍路(今黄陂北路),虽不是大商圈,但前者商铺、医院林立,后者主要为跑马厅马房;马房之后,则为大片里弄住宅,鳞次栉比。在这些商圈、店铺、住宅的包围下,随着上海人口密度的日增,上海跑马厅遂成为上海市中心难得一见的大片空地;特别是静安寺路一带,寸土寸金,地价仅次于外滩。据估计,上海地产最景气时,跑马厅的整体地价高达银千万两以上。

虽拥有这样大片的土地,但无论是跑马总会或西侨体育会,均强调本身是自发性的运动组织,当年西侨集资购地是为服务社群,因此几次贱买贵卖,是土地被划入租界后自然升值的结果,而非故意人为炒作;在自我定位时,跑马总会尤其强调该会为非营利机构、素来热心公益,及为上海在市中心保留难得绿地等三项要点。譬如1946年舆论攻击赛马实为赌博时,跑马总会在沪上两大报《申报》及《新闻报》刊登的广告便自陈:“上海跑马总会为非商业性、而不以营利为目的之一私人俱乐部,既无股份,自亦不分利益金,一岁之盈余悉以用于改进骑马、赛马等之设备,并以一部份赠予慈善机关。”

战后争议声浪中,恢复赛马的计划搁浅

澎湃新闻:中日战争全面爆发后,上海的文化娱乐业都遭受重大损失,跑马厅的境况如何?

张宁:1943年8月,汪精卫政权接收公共租界,工部局从历史上消失,跑马总会的英美理事顿失依靠。虽然在日人主导下,赛马又维持了两年,但随着战事加剧,1945春之后,便难再续。赛马停止后,跑道乏人问津,中央的运动场地也因战后西人社群四散零落,而盛况不再;在使用者有限的情况下,最终部分跑马厅租予美军,绝大部分的区域则处于闲置荒废状态,形成闹市一片大空地徒长青草的奇特现象。在战后复原、上海房荒日益严重的情况下,尤其碍眼,于是很快在1946年春便成为舆论讨论的重心,无论是主张改建成平民住宅或者公园,基本上舆论均认为比闲置不用要好。

澎湃新闻:抗战结束之后,社会各界舆论和上海市政府对于跑马厅是否应该恢复是怎样的一种态度?

张宁:1946年9月随着首届市参议会的召开,大量舆论与批评在报章杂志上出现:跑马究竟是体育还是赌博?是否应重开马禁?跑马厅收回后,要改建成公园、广场、体育馆,还是市政厅?这种从冷漠到关心的变化,一则出于公共租界被收回后,上海人突然对跑马厅有了发言权,可以畅所欲言;二则胜利之后,不少议员或关心上海的人士,对如何重建远东第一大商埠,具有一定理想与使命感,所谓“第值此收回主权之时,跑马厅为万人瞩目所在,国际体面攸关,自不能不急图收归市有”,可以看出端倪。

另一方面,战后上海市政府财政困窘,因此也希望藉由开征赛马税,以充市库。战前,引翔及江湾跑马场的赛马税一直是市府的重要财源,按每届举赛收入的百分之五,缴交市府,计每年上缴金额高达九十六万元之多。其中江湾跑马场由于成立时间较久,赛事亦众,其马税几占市府财政收入之半。现在引翔毁于战火,江湾亦因战时卖予日商恒产有限公司,在战后被列为敌产,遭到收归国有,市府难以插手;昔日收入最丰、但苦于无法染指的上海跑马厅,遂成为市府动脑筋的目标。

澎湃新闻:上海市政府具体是如何操作的?当时上海的报刊是何种态度呢?

张宁:1946年8月中旬,时任上海市长的吴国桢命财政、地政、工务、社会、公用等局研讨恢复赛马、开征税捐的可能性。各局秉承市长之意,认为可以采取赛马与收回地权双管齐下的方式,一方面可征收高额马税,寓禁于征,一方面可以分期付款的办法,收回地权。8月底,财政局长谷春帆与跑马总会秘书亚尔生(A.W. Olsen)举行非正式会谈,讨论赛马恢复后的各式规费及税额比例等事宜;跑马总会同意门票的百分之五十缴交税款,马票及彩票收入亦半数缴归市库;此外如有盈余,愿以半数充作慈善机关津贴,“在跑马总会理事会协助及参与意见下”,交由市长支配。

沪上最具影响力的中文报纸《申报》,更在恢复赛马之说刚起时,即在其文艺副刊“自由谈”中不断为文反对:8月30日先将跑马厅的大片绿地比为上海的肺脏,是调节呼吸的重要器官,应改辟为公园,不应用作跑马;9月11日继续指出,赌博增加社会不安,市府绝不可为区区五亿元之数,而被诱惑;9月14日更在社论中明白表示,市府应为一般市民的健康着想,不能为了几个跑马总会的洋商,专打半年二十四亿元的算盘。除为文表达反对意见外,“自由谈”更趁市参议会开幕前夕,于9月8日及10日两次邀请市民投票;结果四天之内,便收到4,463封来信,当中按照表格逐项填注者共有1,284张,其中赞成开放马禁者仅59票,其余均持反对态度。显然市府及跑马总会力图区隔跑马与赌博的努力,并未成功。

澎湃新闻:作为战后上海重要的参政议政机构的首届上海市参议会,在讨论是否应该恢复赛马的问题上又是怎样一种情况?

张宁:首届市参议会于1946年9月9日假逸园召开,原订21日结束,但因议案太多,一再延期,直至24日方告闭幕;在长达两周的会期中,赛马问题一直是众所瞩目的焦点。议员态度大抵可以分为反对、赞成及折中三派。反对者谓跑马助长赌博风气,如果跑马能举行,其它类型的赌博活动,亦可能随之风行;折中者认为赛马在欧美各国皆有,不能以赌博一概视之,应视为一种运动,惟举行地点应在郊外,时间应在假日;相较之下,仅少数有力人士如议员杜月笙、副议长徐寄庼等,毫无保留支持重开马禁的提案。为抵制恢复跑马之议,反对派议员纷纷提案,要求市长将跑马厅负责交涉收回,或出资购入,共有七份之多,至于收回后的用途,则有兴建公园、博物馆、美术馆、市政府、市参议会、市民俱乐部、公共体育场、大会堂、上海文化城等不一而足的想法。

正式讨论于9月12、16、18日的财政、地政提案审查会展开。财政局长谷春帆列席时辩称,恢复跑马目的不在挹注本市财政,而在于利用其中央空地,供华人团体运动;吴国桢市长也满怀诚意地表示,他无意奉承外国人,只是上海作为全国第一大都市,每次举行重要大会时还需借用戏院,实在有失体统,恢复赛马只是一种手段,他想采用“羊毛出在羊身上”的方式,把跑马厅场地五百亩都买下来作为集会场所。对此,财政委员会意见两极,相互激辩,仅原任律师的王剑锷议员提出一个根本问题,即跑马涉及购买马票,是否赌博,应先求法律上的解答,以免犯法。

到了最后一天的大会讨论,参议员争相发言,国民党少壮干部吕恩潭一口咬定跑马卖彩票“绝对”是赌博,而赌博是不道德的事,如果市中心区不能跑马,郊区同样亦不该有。曾任驻美大使的王正廷认为此说不妥,跑马并非赌博,无伤大雅,只要是在郊区举行,不妨碍交通即可。《华美晚报》社长张志韩则独排众议,指称赛马税可挹注市府经费,能不在市区举行固然好,必要时在跑马厅原址进行,亦无不可;又说上海禁止赛马,青岛、汉口可不禁止;如果说买马票是赌博,那么以前的航空建设奖券、证券交易所交易等岂不同样有争议?

议员发言此起彼落,议论纷纭,最后勉强以表决方式,通过两项原则:第一,赛马附售彩票是否赌博,请中央解释;第二,请市府进行交涉收回跑马厅,将交涉经过情形,报告本会下届大会。

澎湃新闻:当时以吴国桢为代表的上海特别市政府,似乎都在设法利用战后之机收回对跑马厅的主权?社会各界人士对此也非常关切并协助,可为什么又未能成功呢?

张宁:吴国桢原先的计划是以充实市库为主,收回跑马厅为辅,现在完全颠倒过来;更糟的是,10月中敦请行政院解释赛马是否为赌博的公文,终于在次年春得到回复,但结果却不利赛马。1947年2月7日,行政院正式训令上海市政府,经司法院解释,赛马本属技术竞赛,惟其附售彩票,如未经政府允准者,应成立刑法第269条第一项之罪。在此期间,各界对上海是否恢复跑马一事,关心不减,不仅报章杂志经常讨论,远在纽约任联合国军事参谋委员会中国代表团团长的何应钦,也来信主张将跑马厅改为公园,湖北省参议会议长何成浚亦来函询问上海的态度,以为武汉是否恢复跑马的依据。1947年5月底市参议会召开第三次大会,决议请市长继续交涉收回跑马厅,并临时动议要求市府向跑马厅负责人商借该处于7月1日起开放,以便附近居民散步游憩。此动议明知不可为而为之,目的显然在催促市府采取行动。在各方关切下,市府不得不于1947年下半年,开始与跑马总会展开收回跑马厅的交涉。

1947年7月8日,吴国桢首先指示地政、工务、公用三局,研议公用局秘书乔增祥所拟交换跑马厅的计划,该计划主张以换地的方式收回跑马厅,然后以收回之地招商建造公园、大厦及住屋。三局除对乔增祥所提的收回办法一一签注外,并指出,计划中用以交换的闵行区,市府尚未接收,须另觅合适地点。两个月后,地政、工务两局进一步建议以江湾跑马场为交换地点,只是该地已收为敌产,必须由市府呈请行政院,转令中央信托局苏浙皖区敌伪产业清理处予以保留拨用。

9月18日,吴市长接见跑马总会会长安诺德(C.H. Arnhold)、理事德纳(J.A. Turner),及秘书兼司库亚尔生,告知中央政府之意,乃在将跑马厅场地全部收回,作为会堂、公园及广场之用,因此有关业主不准将此项产业的任何部份出租或转卖。吴市长同时坦承依市府现有财政状况,实无能力一次全部偿付所有款项,只能按部就班,以郊外跑马总会所选定之一地交换,其整地、建筑费用,由市府先行代为垫付,待日后市府有能力收买跑马总会产业时,再在买价中予以扣除。

12月30日,跑马总会以“场地有限公司”及“马厩有限公司”代理人的身份致函吴市长,表示经与理事会商讨后,同意以草地跑道约八十亩的土地与市府进行交换;同时提出十六项条件:包括交换之后,市府保证恢复赛马;新跑马场的面积不得小于现在的跑马厅,即五百亩;跑马总会可自行决定比赛日期、赛马规章及下注方式等。1948年下半年以后,时局越来越不安,物价日涨数倍,囤积投机之风大盛,人民生计困难,市府焦头烂额,喧腾一时的跑马问题也乏人问津,此事遂暂时搁置。

从跑马厅到人民广场的转型

澎湃新闻:新中国建立后,上海市人民政府对跑马厅的态度又是怎样的?跑马厅作为一种设置在一个主权国家的特殊空间,又是如何应对新政权的?

张宁:早在解放初期,由于百废待举,气氛松散,各部门对跑马厅一度并未多加留意,跑马总会曾借机出租外沿土地,增加收入;因此1949年末,几次有关跑马厅的修建执照,包括装修柜台橱窗、油漆门面、加建门楼、设置广告牌等,均曾闯关成功;这种宽松的气氛曾令跑马厅理事对前景颇为乐观,并于1949年6月修订“万国运动会”章程时,将“有权会员”(voting members)与“普通会员”(non-voting members)名额修改为中外人士各半,希望藉此加强该会存在的正当性,从而延续跑马厅的生命。不幸的是,宽松气氛只是一时,进入1950年后,新政权对跑马厅的政策逐渐明朗。

澎湃新闻:上海市人民政府接收跑马厅好像也经历了一个相当曲折的过程?

张宁:1950年2月,万国建业公司以跑马厅荒芜可惜,而上海解放后,应有新建设为由,向工务局申请营建执照;打算租用跑马厅沿南京西路一带空地,然后兴建百余间店面。但这一次的申请由于规模过大,引起了工务局的注意,工务局遂以该地已划为绿地、限制使用为由,拒发执照。与此同时,上海市人民政府也已开始注意到此事的严重性,早在一个月前,即两度去函工务局要求展开检讨。刚开始,工务局还不以为意,等到2月1日市政府秘书处召开会议,正式决议必须以本案作为深刻教育案例,工务局才加紧脚步,于2月4日的局务会议上集中检讨。各级主管不仅对已发出或未发出的执照一一批评反省,相关讨论更追溯到过去跑马厅禁建的历史;最后得出结论:问题出在各级负责同志的政治警觉性不足,才让英帝国主义和一些商人勾结起来,有计划地钻我们的空子,逐步地把冻结了运用的跑马厅活动起来,使我们陷于被动地位,以后更不好去处理这个问题。

这次的检讨等于掐断了跑马厅未来出租地产的可能性,在无法开源的情况下,地产税的缴纳单很快又接踵而至。当时国库空虚,外汇严重缺乏,因此要求外商认购“人民胜利折实公债”,并课以高额税款。对此,身兼该会主席的怡和洋行大班凯瑟克只有四处陈情,希望能降低税率。他先与外侨事务处、地政局及地价税调查科接洽,强调该体育场仅作为运动之用,并无商业价值,结果不得要领;于是又提议以土地交换方式,与人民政府交换西郊土地一方,但仍毫无进展;最后甚至表示愿将一半土地租予人民政府,以租金抵缴税款,请求政府仅作名义上之核税。次年2月,凯瑟克再度以万国运动会为名,请求上海市长陈毅协助。

人民政府可以从长计议,跑马总会及体育基金会却不能再等下去。偌大的土地,仅能借给人民政府庆祝、表演之用,或供人民解放军操练、游憩;泥地跑道变成了马夫出租马匹供爱好骑术人士练跑的场地;最糟的是,1949年下期地产税尚未缴纳,1950年上期的缴款单又到,高达十六亿三千多万元,折合美金约三万八千八百多元,跑马总会可谓坐困愁城。眼见税款越积越多,1950年4月,体育基金会首先投降。17日,万国体育会致函陈市长,表示愿将地产以捐献方式移交人民政府,供上海市民体育运动之用,而请求市府接见,洽商有关移交方法程序等事宜。5月24日,外事处奉命召见凯瑟克;这次的会面中,凯瑟克作一要求,便是期盼土地移交后,人民政府避免将土地作为对市民健康有害之用,例如建造房屋、开设工厂等;至于其它方面,保管会并无意见,一旦移交,保管会便可解散。

基金保管会愿意慷慨赠地,人民政府却未必乐意接受。1950年7月30日,陈毅向政务院总理周恩来报告此事,表明此时接受捐地似乎不妥,主张不如依外事处建议,以地产税作价征收;或者干脆继续拖下去,既不免除其地产税,也不加紧催缴,以达将洋人全面逐出的目的。结果,“拖”字诀占了上风。1951年后,各洋行逐步以二线外籍人员取代原先留守上海的主要负责人;凯瑟克也于9月获准离境。跑马厅兀自空荡在那儿,成为公家单位无偿借用的对象;几个大型展览包括华东农业展览、妇婴卫生展览、太平天国展览,以及上海市土产展览交流大会,均在此地举行。然而,国庆节的庆祝活动最终促使了人民政府采取行动。

澎湃新闻:最后是怎样的一种契机让上海市人民政府不再以一种“拖延”的方式对待跑马厅,而是迅速地解决了这块市中心空间的归属和使用权问题?当时上海的进步报纸《文汇报》、《新民报》又是怎样的态度?

张宁:1951年5月3日,上海市委宣传部以每逢国庆、五一劳动节,上海均缺乏大规模游行、示威场地为由,主张先以“市政建设”为名,发动青年义务劳动,将跑马厅改建成一座用来游行、示威的永久性集中场地。当时潘汉年副市长的批示是:先呈交外交部决定,然后再做出具体结论。经过三个月的等待后,8月4日外交部有了回复。外交部同意正式收回跑马厅,将全部土地列为上海市的公有土地;俟土地收回后,欠税免予追缴,惟房屋基地部份的税款不能豁免,以为将来收购房屋时抵价之用。外交部既点头同意,收回工作便急转直下。8月6日,上海市委宣传部提出改建跑马厅的详细计划,包括在跑马厅中央建一横贯东西、宽五十公尺的游行跑道;在跑道北面建立检阅台;南端并设立永久性阶梯式的群众露天会场,与跑道联成一气,以供上海市召开两万至十万人的群众大会使用;并争取在国庆节之前完工。8月18日,外事处及地政局在市军管会的指示下,研拟了收回跑马厅土地的方案及实施步骤。1951年8月27日,市军管会正式下令收回跑马厅土地。

当日下午,军管会工作人员前往当地执行命令,并贴出布告。据说命令一经贴出,跑马厅职工立刻在大门上悬起“庆祝跑马厅收归人民所有”的红布标语,附近居民及过往的行人纷纷拥往祝贺。连着两日,前往围观的民众自晨至暮,无时间断,观后莫不表示兴奋,喜形于色。为配合收回,《文汇报》与《新民报》晚刊双双于28日刊出长篇特写,回顾九十年来的跑马厅历史。《文汇报》特别以1949年10月上海市民庆祝开国典礼时的盛况,来表达内心的澎湃:“人民的铁流第一次进入了跑马厅,千百面红旗迎风呼啦啦地响,千万双拳头随雄壮的口号声而举起,人民坚强无比的力量赶走了帝国主义者的侵略势力。”《新民报》晚刊则义正严词地表示:“跑马厅的得以完璧归赵,不但是为上海人民增加了一份可珍重的财产;在政治上也是有重大意义的。……因为跑马厅的收回,正是宣告帝国主义残存在上海势力和影响的日趋死亡、彻底消灭;同时,我们也庄严地、凛然地警告了一切妄想复辟、妄想破坏中国人民革命事业而垂死挣扎的帝国主义份子:中国人民是不可侮的。”自1951年5月以来,《新民报》晚刊一再出现读者投书,讨论如何为这块场地重新命名,有“交流厅”、“民主广场”、“和平广场”、“人民市政厅”、“人民广场”、“解放广场”、“人民胜利广场”等提议,不一而足。

最后,负责改建跑马厅的专门委员会决定采用“上海人民广场”之名,1951年9月7日开始动工,在跑马厅中央开辟一条通道,将场地一分为二:先在南部修筑人民广场,作为游行集会之用;北部的一大块日后再慢慢辟为人民公园,供市民休息、游玩之用。至于西面跑马总会高大的建筑,改成了上海市图书馆;再往西,黄陂北路上马厩总会的大片马房,则于1957年由新成区卫生机构辟为中心医院。正如潘汉年在动工典礼上致词时所表示,这个被帝国主义侵占了九十多年的土地,终于重新回到上海人民的怀抱,变成上海人民自己的广场。

澎湃新闻:跑马厅从一个运动型、休闲型空间再到一个殖民空间,这种论述是如何完成转换的?

张宁:但此一态度在抗战结束后,出现全盘的转变,各大报不仅开始逐渐将“跑马”等同于“赌博”、等同于“帝国主义”,更从耆老掌故、中英文书籍中,觅寻跑马厅相关资料,于是公私部门的各式调查报告逐渐被堆积一处,慢慢发酵,进而形塑成1950年7月上海市公共房产委员会的《跑马厅产权问题研究报告》,成为首尾相呼应、一气呵成的完整故事。

这份历史的特色在于成功地抹去了跑马厅“运动”的原意,也除去赛马曾提供市民休闲娱乐的事实;当清末群众围观跑马的热潮,及民国时期华籍马主的热衷参与,均在故事中消失无踪后,剩下的便只有“外人在沪强占中国人民土地典型例子”。它不仅是当时收回跑马厅最佳的宣传工具,也是正式收回后,报章杂志追忆帝国主义种种恶行劣迹的资料来源;影响所及,1960年以后出现的文史资料,凡论及跑马厅者,均强调西人的蛮横侵略,形成一堆庞杂但主旋律大致相仿的论述。同时,近年来层出不穷有关“老上海”的论著,也几乎大多取材自这堆旧材料中,然后再加上点忆往、述旧,重新包装后,旧瓶装新酒。这些报导均不断提醒着阅读者,跑马厅原是帝国主义诱人赌博之处。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司