- +1

发现东亚(十六)〡画师•臣子•教士:郎世宁的职守

长期以来,在我们的观念中,16到19世纪的东亚是一个封闭保守的世界。中国“闭关”,日本“锁国”,朝鲜则是“隐士之国”。这些修辞,其实源自近代欧洲,是为殖民扩张提供理论支持。后来借由坚船利炮和资本渗透,它们也成了东亚人在欧洲中心主义阴影下,认知自身的某种方法和“共识”。虽然上世纪80年代以来,越来越多的研究者反思、质疑这一判断,但要改变根深蒂固的历史偏见,并不容易。

2013年,中国领导人换届。英国著名的《经济学人》杂志发表封面故事,重弹中国只有经济改革而无政治改革的论调。文章开头,以历史教训现实:“1793年,英使马嘎尔尼到访中国皇廷,希望开设使馆……当时清国的GDP占全球的三分之一,乾隆皇帝把他打发走了……英国人1830年代回来了,用枪炮强行打开贸易,中国的改革努力以崩溃、耻辱和毛主义告终。”

这种“你封闭所以该打”的逻辑,不但在文字上粗浅直白,视觉表达更是直接。封面图片戏拟乾隆帝的朝服肖像,配上 “Let’s Party like it’s1793” (“让我们穿越到1793年狂欢”)的题语。提示着今日中国和那个“保守落后”、拒绝“先进文明”时代的关联。

暂不评论《经济学人》的历史逻辑,先来看看图像——乾隆一生中有不少这样的“标准照”,其格局、姿态、服饰大同小异。其中最有名的一副,大概是下面这张青年时代的画像。那么,问题来了,设计封面的编辑是否知道肖像背后的故事呢?

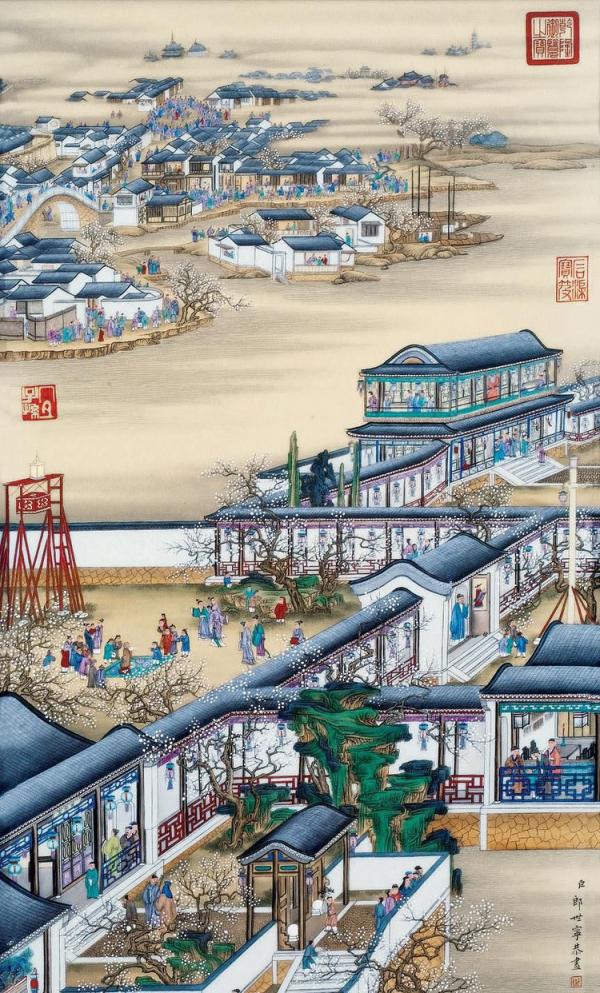

给青年乾隆画像的这个人,不是中国画师,而是欧洲人郎世宁(Giuseppe Castiglione)。作为清廷御用画师,他历经康雍乾三朝,尤其受乾隆帝的宠信。在今天,郎世宁以画名于世。他的作品糅合了欧洲和中国传统绘画的特点,许多画面既可见焦点透视、明暗光影,又突出骨法用笔、气韵生动。在题材上也大大突破。整体而言,他的绘画更靠近东方、特别是宫廷绘画传统。但他的作品又明显区别于典型的院体画或者文人画,展现出一种外来的、迥异于前人的新鲜视角、表现方式和题材范围,把中国宫廷绘画推向一个全新的面相。

虽然郎世宁最重要的贡献是在艺术,但认识郎世宁,不能只从艺术家的角度。他同时是一位大清的臣子,和一位天主教耶稣会士。

郎世宁1688年出生于意大利米兰,很小就进入当地著名的艺术家作坊学画。19岁时,他被召入耶稣会(Society of Jesus),后受教团派遣以画师身份前往中国。在葡萄牙停留数年后,他于1715年抵达澳门,学习汉语和中国文化。从1715年来华,到1766年去世,郎世宁服务清廷半个世纪,备受重用。他一生受命创作了大量专供皇族欣赏的花鸟、走兽、山水、园林、人物(包括肖像画),主持设计了圆明园西洋建筑群,还负责以图像记录皇家生活(比如狩猎)以及军事征伐(如平定西域)。一般御用画师并不授以官衔,但乾隆帝格外喜爱郎世宁,曾授予他正三品的内务府奉宸苑卿一职。

郎世宁在清廷的成功,并不完全取决于他高超的艺术水平。更重要的是,他用自己的艺术技巧,展现了皇廷的审美趣味。和他同时代的中西画师,谁都没有像他那样得到那么多的荣誉和那么高的地位。他的画不算是美术史上最杰出的,但绝对是最能反映清朝盛期几位皇帝品味与气度的,其画风在50年里亦经历了明显的变化过程。换句话说,那种融合了东西方两种不同绘画传统、以东方风格为主又兼具欧画视角的展现方式,以及前无古人的丰富主题,与其说是郎世宁作为艺术家个人的选择,不如说是作为艺术赞助人的清朝皇帝所鼓励的选择。

在他1766年去世时,乾隆下旨恩恤,追授侍郎衔,并用“勤慎”二字评价他。“勤”是他数十年笔耕不辍的描述,“慎”则是对这位修士品行的嘉许。当时中国已禁天主教多年,“慎”字恐怕是在肯定他能恰当处理信仰、政治和职业之间的关系。

谈到在华耶稣会士,一般人印象中,他们的最主要任务是传教,目的是把中国变成天主教国家。也因此,在特殊年代,他们的行为甚至被理解为是文化侵略而非文化交流。但是,并非所有耶稣会士都有传教使命。在耶稣会内部等级中,郎世宁始终只是位阶较低的Brother Coadjutor(相当于世俗修士),远不是可以正式传教的神父(Father)。当郎世宁被授予官职,很多同伴都认为这是为天主教说好话的好机会,但他并不以为然,因为他很清楚,自己在耶稣会中的任务仅为画师,并无传教之职。当然,耶稣会以才艺为手段,最终仍希望中国皇帝能够接受天主教,这没有问题。但在以教士为媒介的东西方交流过程中,很大一部分并不是宗教;今天看来最成功的部分,也不是宗教。

这并不妨碍耶稣会对作为教士的郎世宁正面评价:教团对他的纪念文中,不忘提及他因其画艺和“圣洁的生活和道德”而同时受到“虔敬的教徒与优秀艺术家”的敬仰。同时,由于他的“勤慎”,清廷虽然禁教,却仍然通过他,吸纳了来自欧洲的其他文化元素。

郎世宁的创作的确为中国视觉艺术开创出一个前所未有的格局,但这种格局的形成,不仅在于他本人的勤奋探索,更在于时代和环境对此格局的需求。因此他的作品,背后体现的不仅是美学,更是政治——包括清朝的国内政治,以及清作为天下帝国的外部定位。

郎世宁不是唯一一个服务于中国朝廷的欧洲人,他是众多受教会派遣而来的教士之一。和郎世宁一样,这些人中,许多并不负传教之责,而是以艺术家、科学家、工程师、测绘师等身份供职于朝廷。从明末到清朝近200年,欧洲天主教会中仅耶稣会一个教团,就先后有470多人在中国服务。

在17、18世纪,以耶稣会士为代表的欧洲教士,在清中央政府中扮演众多重要角色。他们被委以官职,在钦天监、内务府等重要部门工作。他们负责制定历法、测量土地、绘制地图、设计武器,在和俄罗斯的边界谈判中还担任外交官的角色。在一个以农业为本、极重武备的帝国,主动——而不是像鸦片战争后被迫——把如此重要的部门、职责,委任给信仰相异、文化不同的“外国人”,不要说同时代的欧洲,在今天也难以想象。

也就是说,《经济学人》所戏拟的乾隆画像背后,折射的恰恰不是当时清朝政权的“封闭”和“保守”,而毋宁是它对外来文化的“开放”和“包容”。当然,这个说法其实并不严谨:无论“封闭”还是“开放”,都是晚近才创造的意识形态话语,和历史真相以及人在特定条件下的选择,并不真的那么相关。

耶稣会士在东亚的活动,为我们提供了一个很独特的视角,来了解16到18世纪欧亚大陆东西两端的思想交往。这个时间段,通常被称为“早期现代”。正是在这个时期,西欧和东亚出现了“大分流”:西欧强势崛起,东亚相对衰落。也是在此期间,两者第一次系统地相互了解——以往交流当然早就存在,但是直到耶稣会士西来,双方系统认知的平台才搭建起来,他们在欧亚两地都留下了丰富的思想遗产。更为重要的是,这个文化交流的平台,后来因为种种原因坍塌了,欧亚交往出现严重倒退。那么,这一坍塌的原因是什么?是否用一句“东亚封闭保守的传统”就能解释?简要梳理一下早期耶稣会在东亚的命运,也许有助于我们重新认识东亚的现代历程。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司