- +1

巴米扬:跨越两百年的寻找、发现与毁灭

近期,阿富汗国内局势的动荡,又一次在全球引发巨大关注。阿富汗境内的文物与历史文化遗产也受到了广泛的关注。

今年是巴米扬大佛被毁20周年。本文回顾了顾巴米扬是如何从一座历史悠久却又鲜为人知的神秘古城通过被早期欧洲殖民者的发现及开拓,变为举世闻名的世界文化遗产之过程。

在寻找和发现巴米扬的过程中,人们对遗址的性质的推测大多具有时代特色。从神话传说到绘画图像,从军事间谍到历史地理,种种猜测构成了缤纷多彩的人类探险史,也代表着过去几代人对于阿富汗的认识。1922年,法国考古学者首次进入阿富汗调查,开启了研究史的整理。20世纪60年代,日本考察队开展巴米扬研究。日本学者宫治昭曾撰文,勾勒巴米扬研究史有重要意义,但限于时代,辑录资料不够全面。2018年,敦煌研究院考察队进入巴米扬进行调查,巴米扬研究史得以再次梳理并开启新一轮研究。温故知新,在巴米扬被毁20周年之际,我们进一步梳理研究史的线索,希望在其中找到自己的出发点。

东印度公司寻找千里马,兽医找到大佛

19世纪,欧洲殖民主义浪潮席卷全球,在英、俄两大帝国的夹击下,古老的阿富汗土地只能“苟延残喘”。号称 “日不落” 的英帝国,从印度北上,扩张至阿富汗;被称为“北极熊”的沙皇俄国南下,蚕食中亚五国,直至阿姆河畔。奇妙的是,双方的势力范围挤压出一片缓冲区,形成了现代阿富汗的疆域。

在这一场世纪博弈中,英、俄势力范围以阿富汗中部的兴都库什山为边界,而欧洲人对这里却几乎一无所知。除了亚历山大东征时曾有经过,近代以来,即便是马可·波罗也未曾来到过这里。高峻的兴都库什山,常人难以逾越,只有三个山谷地带地势较低,可以借此沟通南北。巴米扬山谷则位于最西部通道。

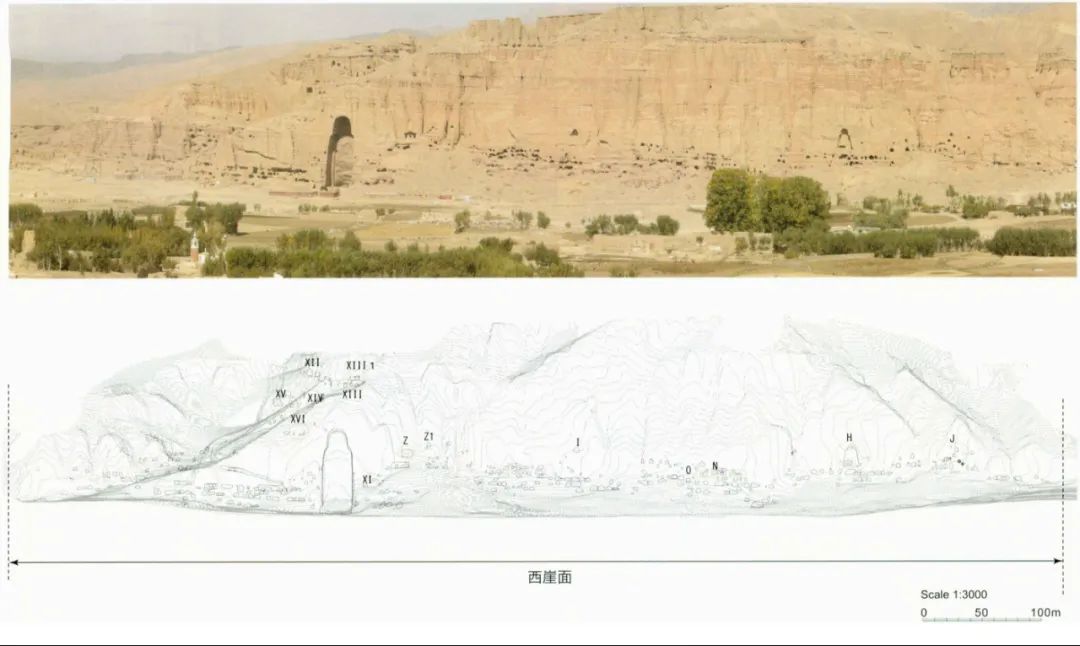

从巴米扬东大佛佛龛远望巴米扬山谷

1824年8月末,一队“货郎担”走进了巴米扬山谷。马帮驮着英国商品,缓慢移动。英国东印度公司的兽医摩尔克劳福特(W.Moorcroft,公元1767〜1825年)及其助手,意外抵达巴米扬山谷。他的本意是在中亚贩卖英国货以取代俄国产品,顺便为军队寻找传说中的千里马,但却被山谷中几十米高的巨像迷住了。

巴米扬西部山崖石窟和西大佛景观

巴米扬东部山崖石窟和东大佛景观

摩尔克劳福特凭借直觉判断,巴米扬是佛教遗址。他正确判断了东大佛是释迦佛,认为部分石窟和密宗曼陀罗有关,还提出西大佛以西部分石窟的套斗顶起源于克什米尔木构建筑。但他的有些推测则显得操之过急,例如,他认为巴米扬与藏族修行地类似,大喇嘛住在大佛脚下的回廊石窟,普通居士住在单独石窟。他被强烈的求知欲推动,继续探索,想要弄清巨像的来历。但是,当地人对此一无所知,只是称两座佛像为“爸爸(Sang-sal)”和“妈妈(Shah-muma)”。这并不能解答他的疑惑,而又因囿于学识,他也很难有更多作为。

摩尔克劳福特受过一些教育,少年时曾立志成为一名外科医生,但因为家乡被瘟疫侵袭,必须拯救牲畜,于是成为了一名兽医。他是第一位从法国拿到兽医执照的英国人,随后在家乡开办马匹医院,还做些发明。后来,他加入反拿破仑战争,又因为人格魅力和艺术造诣受到上司赏识,受邀到英属印度担任马医,阴差阳错地到了亚洲。

为给军队寻找良马,摩尔克劳福特访问了西藏。凭借着高超的医术,他不仅获得了当地人的信任,还学习了藏语并接触到了藏传佛教艺术。在这里,他遇到了匈牙利语言学家乔玛(Alexander Kőrösi Csoma Sándor)。乔玛狂热地认为匈牙利语起源于藏区,于是穿越欧亚大陆,来到拉达克的寺院,苦学七年,试图找到匈牙利语言和人种的起源。虽然探险计划失败了,但惺惺相惜的两人,却一起讨论并编撰了第一本英藏字典,成为了欧洲藏学的发端。因此很可能,正是乔玛指引了摩尔克劳福特,他才决定考察巴米扬。

乔玛的雕塑 图:来自网络

任何考察都有偶然与意外。在与乔玛分别后,摩尔克劳福特迷上了巴米扬神秘的景观,想继续寻找答案。不幸的是,1825年8月,摩尔克劳福特及其助手相继染病去世。除了写给长官的信件,摩尔克劳福特去世时,唯一值钱的遗物就只剩一条羊毛披肩,而这就是巴米扬探险第一人的全部家当。

尽管摩尔克劳福特为东印度公司收集了很多商业信息,还调查了俄国势力渗透的范围。但是,他们坚持长期旅行考察的行为,得罪了周遭的人。除商业考察的价值被认可以外,没人认识到他调查的价值。英国官方认为,在1819至1825年的商业考察中,摩尔克劳福特的所有使命都失败了,不但浪费了金钱和时间,在市场开拓上也一事无成。

在他们去世15年后,英国外交官加工并整理了两人的报告,做了一番渲染后,发表了出来。这是第一份欧洲人对巴米扬的实地记录,也是巴米扬研究的开端。

“亚历山大东征的继承者”:欧洲的外交官们

英、俄两国的对峙激起了“爱国者”对阿富汗的兴趣,离不开驻地外交官的“煽风点火”。在那狂热扩张的时代,勇气和智力必不可少,年轻人急需打破社会阶层固化,而阿富汗成了他们的圆梦之地。

第一张巴米扬图像

1831年,东印度公司决定考察阿富汗北部阿姆河地区,由伯恩斯(A.Burnes,公元1805〜1841年)承担这项任务。这位苏格兰年轻人从16岁开始为东印度公司服务,能说当地的语言,还熟悉波斯诗歌。这有助于他探索道路,并进一步与部落首领交涉。伯恩斯很清楚,他所走的是欧洲人梦想的亚历山大东征路线,而他继承了亚历山大的梦想——将巴米扬变成亚历山大遗产的一部分。

伯恩斯画像 图:来自网络

1832年5月,伯恩斯一行人抵达巴米扬山谷。伯恩斯的考察目的复杂而且不明确,他认为巴米扬是亚历山大高加索城,进而猜测:究竟是谁雕刻了这不朽的巨像?巨像是不是某位名人的肖像?

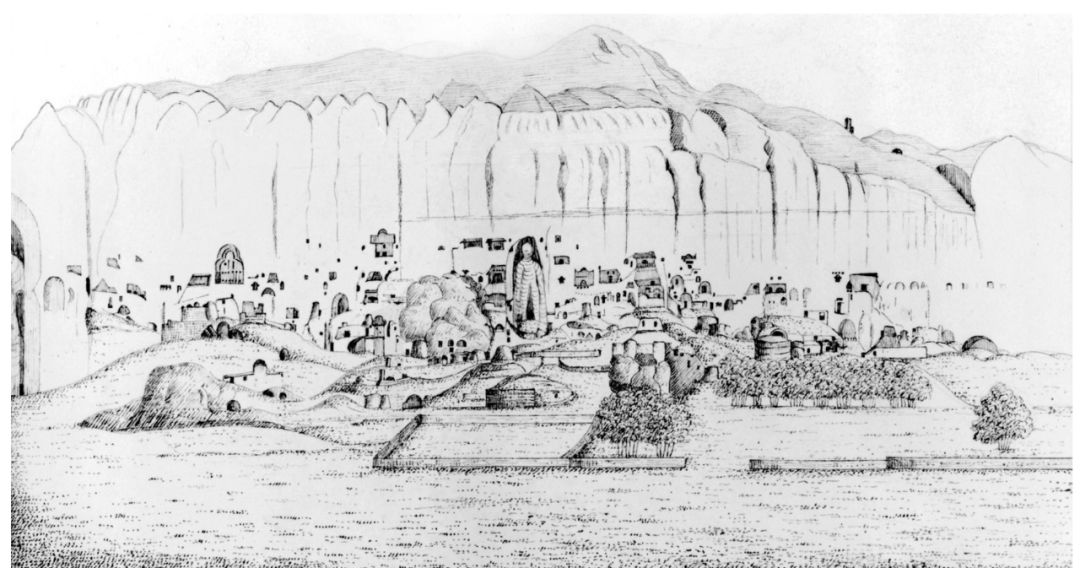

伯恩斯在文章《巴米扬巨像》中,绘制了第一幅关于巴米扬的版画,东西大佛被拼凑、挤压在狭窄的空间里,与现实差距很大。但是,对巴米扬大佛的描绘强烈地刺激着当时欧洲人的好奇心,使得他的文章成了热门话题;而那张不够精湛的版画,也成了最佳的视觉文化标志。

伯恩斯书中的巴米扬山谷(1833年)

伯恩斯书中的巴米扬石版画(1834年)

与伯恩斯同行的杰拉德(Dr. James Gerard)记录了西大佛曾遭受莫卧儿王朝和纳迪尔汗的炮轰和焚烧的事件,这具有重要参考价值。1969至1976年,印度考古队修复巴米扬西大佛时,曾在大佛面部找到残留的木炭。杰拉德认为,大佛是泥塑而非石雕,还发现了俄国人调查巴米扬的证据。俄国人在莫斯科雇佣波斯人绘制巴米扬佛像,并且有目的地收集钱币等古物,定期送往布哈拉(Bokhara)用于研究。

1833年11月7日,杰拉德简单发掘了喀布尔(Kabul)东南郊外的一座寺院,获得一些钱币和一件石雕佛像。这件佛像有该地区流行的火焰肩,顶部是散花天人,两侧场景是燃灯佛授记和阿育王施土因缘。杰拉德与同侪并不清楚浮雕的含义,只能分析造型,认为和巴米扬佛像类似。这次发掘被认为是犍陀罗研究的开端。

1834年,伯恩斯的游记三卷本《走进布哈拉》出版,并立刻成为畅销书,在首日即惊人地售出900本。虽然此书在巴米扬研究方面没有建树,但揭露了沙俄的侵略野心,使伯恩斯成了英雄。在沙龙社交、公众演讲和游记类书籍中,不少人引用了他的观点和图片。后来,他短暂地回到伦敦,荣获了皇家地理学会(Royal Geographical Society) 金质奖章,应邀参加觐见。伯恩斯极具写作天赋,又富于社交魅力。他的文字展示了中亚文化中神秘浪漫的一面,激起了英国人的兴趣,进而受到了官方赏识。因此,他受封爵士,并被委以外交重任。

《走进布哈拉》书影 图:来自网络

1837年9月,伯恩斯作为二号人物,跟随英国代表团再次到达喀布尔,受到了盛大的欢迎。但此时,他更像是政治傀儡,以一位英国探险明星的身份,吸引更多人移民至此。他随后还资助了几位探险家,定期通过信件获得素材,加工炒作,炮制文章。借此,伯恩斯更建立起了一张庞大的信息网,以便监视俄国和阿富汗国王们。

不久后,来自俄国的竞争对手军官维特克维奇(Ivan Vitkevich)携带着钱包和野心到达喀布尔。1837年的圣诞晚宴中,他会见了伯恩斯。两人拥有相同的知识背景和语言天赋,实在是棋逢对手。维特克维奇自称沙皇特使,实则来路不明,总是提出让阿富汗国王无法拒绝的丰厚条件,以期深入合作。他最终击败了英国人,但却在返回俄罗斯后不久被暗杀。刚刚兴起不久的俄国巴米扬研究中断很长时间之后才再次出现。

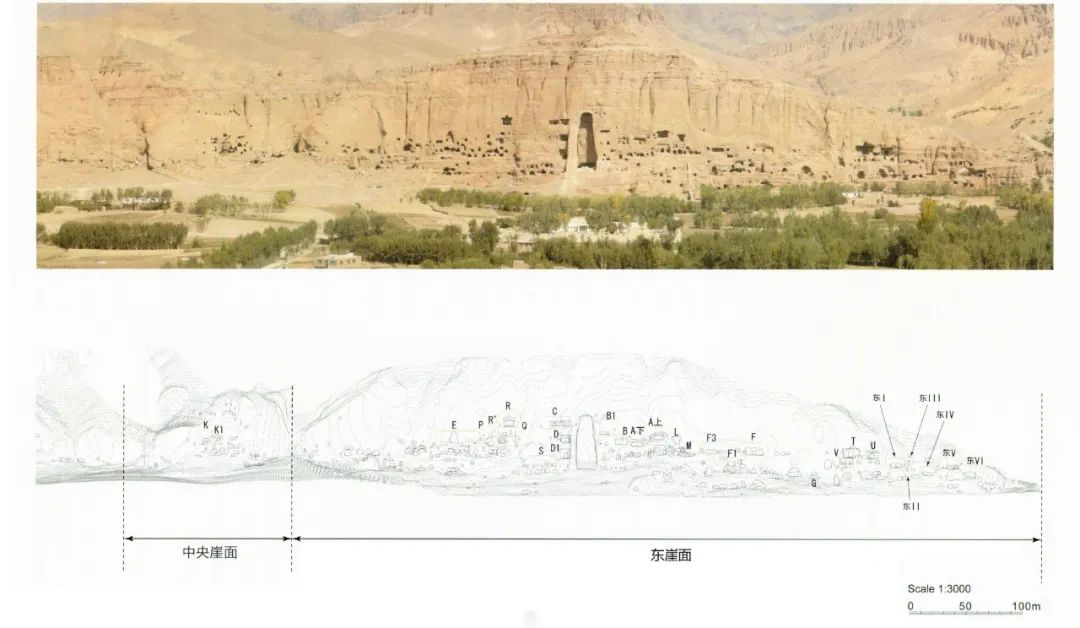

维特克维奇画像 图:来自网络

伯恩斯没能享受太久的荣誉。在成为公众人物后,他开始自我膨胀,丧失了对文化研究的追求,性格上的缺陷也被放大。穆斯林极其忌讳他的性偏好,但他却无所顾忌。不久后,第一次英阿战争爆发,愤怒的阿富汗人杀死了荒淫无度的伯恩斯。

英军占领遗址 :从军营变为监狱

随后,英俄在阿富汗展开了角逐,被称为“the Great Game”。双方为此投入了大量的资源,兴都库什山脉成为战略要地,巴米扬也被标注在各种地图上。

1838年,3万多人的军队开进了阿富汗,军属和移民也随之到来。在喀布尔建立了英国社区,让更多人能到巴米扬旅行。1840年夏天,英国扶植杜拉尼(Shah Shuja Durrani,公元1785〜1842年)再次登上王位,建立傀儡政权,并在巴米扬山谷修建了一座城寨,监管周围地区,防止部落叛乱。1838年8月,负责营造的测绘师斯图尔特(Lieutenant John Sturt)调查了巴米扬、兴都库什的冰川溶洞和周哈克古城(Zohak),并且测绘了周围的地形地势。斯图尔特在第一次英阿战争中被杀,同行军人铂斯勒姆(R.G.Burslem,公元1813〜1896年)出版了他们的考察记录,公布了10枚采集到的钱币,并报告了巴米扬周围的山川地理。

杜拉尼画像 图:来自网络

此后,军官哈德(Lockyer Willis Hart,公元1804〜1847年)被派遣到巴米扬山谷,他每天绘画记录一些当地人物。巴米扬山崖和周哈克古城成了人物的背景,描绘得十分逼真。此外,哈德还绘制了巴米扬周边的军用地图。

巴米扬山谷中塔吉克人水彩画(1843年) 哈德等人绘制

1840年4月,军人在当地挖掘战壕时,发现了两枚巴克特里亚铜币,这是第一次在巴米扬发掘出钱币,可惜并没有其他太多有价值的信息。巴米扬再次发现钱币,是在2002至2008年间,法国考古队在山谷寺院发掘中获得了一批钱币,其年代学跨度从希腊化时期到伊斯兰时期,其中以萨珊—贵霜(Kushano-sasanide)时期的最为重要,为很多寺院建筑的存废年代提供了参考依据。

巴米扬被看作是英属印度佛教传播最远的地方,成为英国扩张范围的理想边界。尽管英军占据此地一年多,其颁布的政策措施却乏善可陈。英国国内在保守派的撤离和激进派的开拓间摇摆,尽管从未完全放弃控制阿富汗的野心,但并未能成功地长期殖民阿富汗。政策一旦动摇,战争便会随时引爆。

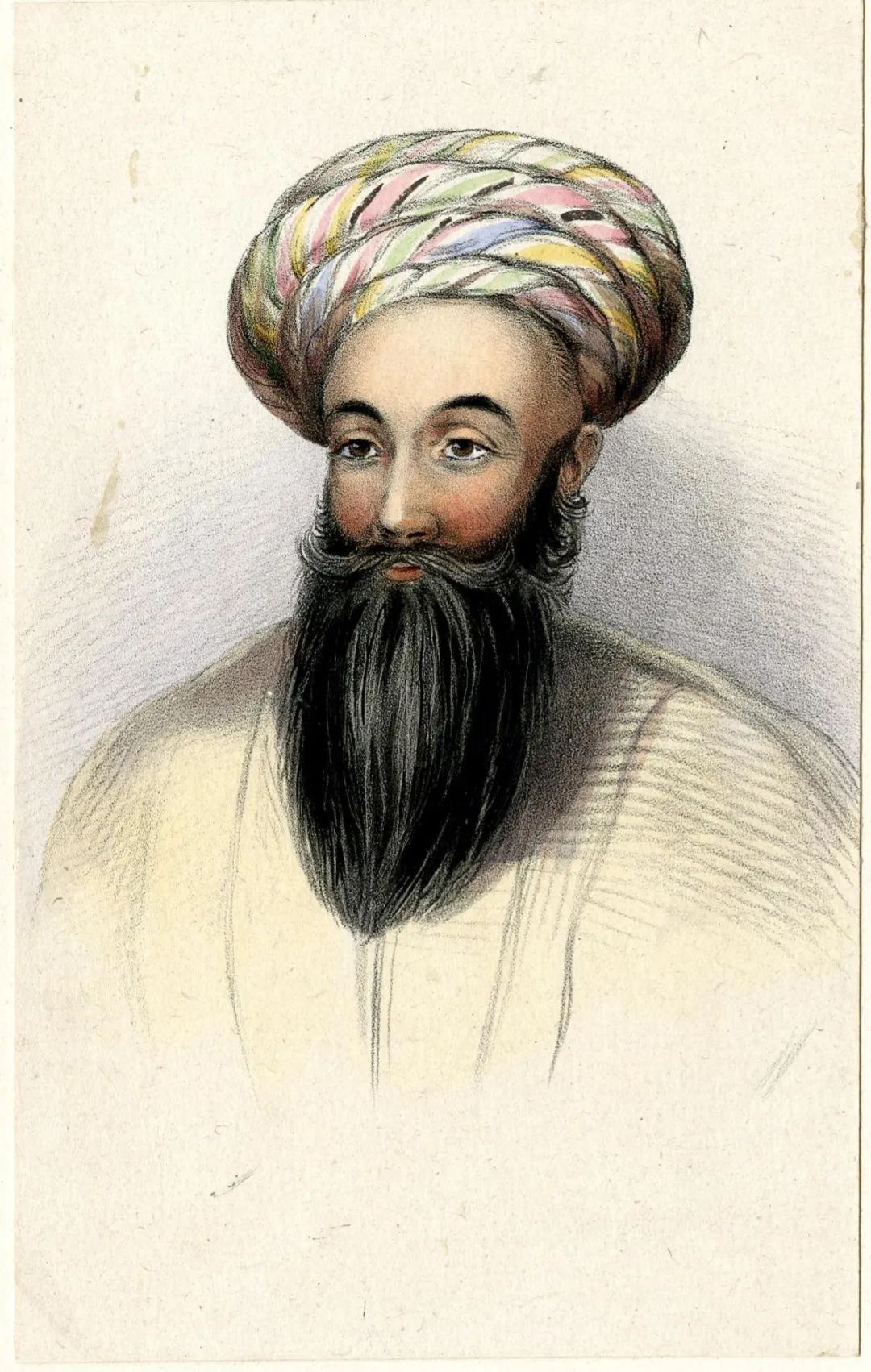

第一次英阿战争中,英国约有4500名军人和12000名平民丧生。在惨败的背景下,一批历史题材画作诞生了。战俘大屠杀幸存者的记录中,埃勒(Vincent Eyre,公元 1811〜1881 年)的水彩画值得注意。被关押在巴米扬监狱时,埃勒画了很多当地风景,还临摹了石窟壁画。

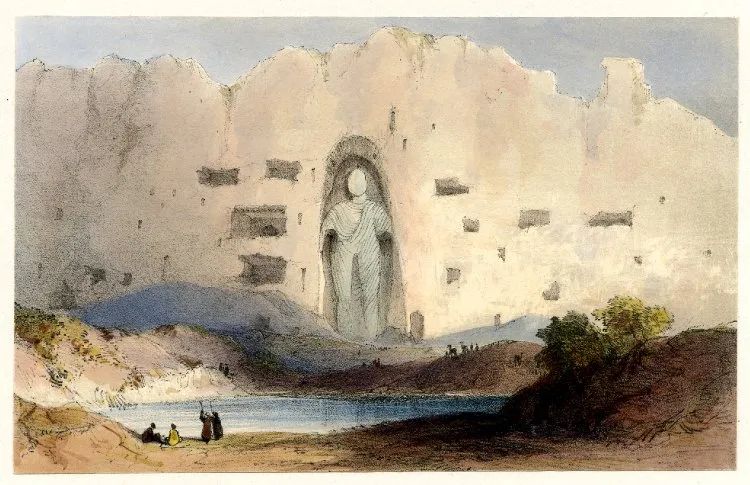

西大佛水彩画(1842年) 英国大英博物馆藏

东大佛水彩画(1842年) 英国大英博物馆藏

前面提到的斯图尔特的遗孀及其他家属也被关押在这里。岳母赛尔夫人(Lady Sale)的自传记载了斯图尔特妻女被监禁的详情。赛尔夫人被关押在高鲁高拉山丘(Shah-I Golugola),她记录了蒙古军队屠杀高鲁高拉古城的传闻。她被羁押迫害,命悬一线,却以 “圣女贞德”式无畏的写作成功地抓住了英国人的民族心理,使巴米扬成为家庭破碎时和不屈精神的寄托。

赛尔夫人画像 图:来自网络

在访问巴米扬东大佛时,赛尔夫人凭借钱币学的素养,指出天井壁画供养人与萨珊钱币帝王像的关联,这成为了以后研究的突破点。后来,赛尔夫人获释,返回白沙瓦,成为知名的犍陀罗文物收藏家,还给大英博物馆捐赠了20枚贵霜钱币。

19世纪,由于缺乏专业背景,雇员和战俘的描述对严肃学术研究的意义并不大。无论是当地人,还是西方人,对于巴米扬石窟的建造时间和性质,都是同样地无知。这一时期的版画、水彩画并非实际景色,精确性不高。法国考古学家也复制了一批版画,但都是以英国版画为蓝本,由于政治的影响,其中往往包含了虚构的成分。这些浅显而猎奇的认识,真实地反映了他们的探险情怀。

石版画(1843年) 法国考古学者F. Ernest Breton根据英国出版物绘制

可以肯定的是,巴米扬作为文化符号,代表了英国公众对于东方的阅读兴趣。但是,对于大佛以外的一切,他们还是非常茫然的。

从逃兵到考古学者:间谍绘制的巴米扬风景

此后,欧洲人持续到访巴米扬,留下的记录多是些幻想和猜测。此时的英国探险家多具有双重身份,他们考察阿富汗,不仅为了刺探情报,更是为了攫取贵金属,尤其觊觎钱币、金银和古董。这些调查,既满足了贵族的猎奇心理,同时也推动了美术考古的发展。

马森(C.Masson,公元1800〜1853年)乃是其中佼佼者。他原名詹姆斯·刘易斯(James Lewis),是个热爱冒险的英国人。1822年,马森抵达英属印度,被编入炮兵队。可是,军事管理令他厌烦,规章制度阻碍了他的探险梦。于是,马森在一次惨烈的战役中成了逃兵,之后又摇身一变,扮成了美国肯塔基州的新晋探险家,甚至还获得了长官的信任。1827年,马森成了个流浪旅行作家、半吊子考古学家,频繁进出阿富汗古迹。抵达喀布尔后,马森就剃发、跣足、染须,换上当地衣帽,扮成当地人模样,为深入各部落考察提供便利。

1832年初冬,马森来到巴米扬。西大佛下方的石窟被商队用作仓库,外面修建了围墙。他贿赂当地人打开石窟,并且爬上了大佛,想研究复杂的石窟结构。马森在第XII窟中惊奇地发现,壁面上用木炭写着摩尔克劳夫特等一众人的名字。出于好胜心,他在更高的西大佛天井壁画上用木炭涂鸦,留下了意味深长的语句:

“如有人蠢到(以为)发现了这么高的洞窟,需知查尔斯·马森曾来过。(If any fool this high samootch [cave] explore, Know Charles Masson has been here before.)”

20世纪30年代,法国考古队费尽周折才修好了登上西大佛的道路。马森的涂鸦震惊了考古学家。原本的道路早就塌了,他是怎么登顶的?考古学家不得不感叹道,只有间谍的手段才能实现这样的攀登。

基于对伊朗女神的粗浅理解,马森认为,西大佛顶部12位男女供养人半身像和题记可以解读为古波斯帕拉维语月神“NANAIA”。以后却再也没人见过这条题记,所以也没有研究者再提起。马森还认为,东大佛龛中央半身人像和他在贝格拉姆(Begram)遗址发现的钱币人像类似,或许与密特拉神有关。此外,虽然伊朗文化的倾向使马森错误地认为巴米扬可能是波斯王陵,但对巴米扬石窟属浓郁的伊朗萨珊风格以及东大佛天井壁画是密特拉神的判断,还是得到了现代研究者的肯定。

在西大佛顶部可以俯视整个山区,现在仍有20世纪90年代阿富汗内战时留下的高射炮架。出于情报人员的职业素养,马森需要摸清地形和暗道,并考虑军事用途。于是留下了第一张巴米扬石窟平面分布图,并且第一次登顶东、西大佛并调查。

巴米扬山谷布局插图(1842年)

马森还认为,该地其他洞窟中,僧官居住在圆穹顶大窟,简单的小窟则是当地人的墓葬。20世纪60年代,在周边弗拉迪(Fuladi)石窟的调查中发现,当地人的确会把尸体放于窟内,这种葬俗或许影响了马森的判断此外,马森还绘制了兴都库什山脉南北水陆交通图,发掘了很多佛寺,获取了大量钱币、贵金属和宝物。

巴米扬西大佛壁画供养人的临摹图(1842年)

1838年,马森回到印度,继续调查俾路支斯坦地区。1842年,马森带着众多收集到的器物回国,并将其存放于大英博物馆。直到现在,研究人员仍在对其进行整理。马森的发掘虽然并不科学,甚至破坏了遗址的历史信息和考古地层。但是,这些钱币构建起了对阿富汗的历史感知。他的考察记录、路线和坐标成为后继者最好的参考资料,他也成为了英国人心目中的 “阿富汗考古学之父”。同时,马森虽然对政府官员不感冒,但作为间谍,他还是提供了很多精准的政治分析。

后来,英国军方对阿富汗的态度从轻视逐渐转变为仇视,最终导致了连续三次的英阿战争。

依据中国文献,识别巴米扬

除了探险和旅行,如果想认知陌生的世界,读书是最好的方式。由于没有详细的文献,巴米扬古代史一直缺乏精细的研究。

1700年,英国牛津大学的东方语言学家海德(Thomas Hyde,公元1636〜1703年)编译了欧洲人对巴米扬的最早记录。博学的海德以波斯宗教为学术志趣,翻译书籍,担任宫廷教师。受东方趣味影响,海德转译了波斯语和阿拉伯语文献,并汇编成书。其中,约成书于公元870年的地理书《世界境域志(Masālik al-Mamālik)》提到了巴米扬。其后,还有相关文学作品陆续出版,大多改编自零碎的中亚语言文献和游记,没有一位作者真正到访过巴米扬。

法国汉学家雷慕沙(J.P.A.Rémusat,公元1788〜1832年)研究佛教,认为古代中国与中亚有紧密联系,尤其往返印度和中国的求法僧侣留下了很多资料。1836 年,雷慕沙翻译出版了东晋僧侣法显撰写的《佛国记》,里面涉及阿富汗佛教遗址,展现了阿富汗佛教史的一个侧面。

雷慕沙画像 图:来自网络

1838年,德国地理学者李特尔(Carl Ritter)根据《佛国记》推断,巴米扬是佛教遗址,并且玄奘可能来过。但是李特尔沉溺于跨文化的解读,现在看来,其推断多是主观臆测。例如,他认为巴米扬石窟中有摩尼教石窟,甚至视巴米扬的文化基础为亚历山大城。

李特尔画像 图:来自网络

法国学者儒莲(S.A.Julien,公元1797〜1873年)对佛教很有兴趣。与中国学者的直接交流,促使他深入思考中国文献的作用。他认识到,玄奘的记载可以帮助确定阿富汗史的断代,于是把《大唐西域记》《大慈恩寺三藏法师传》陆续翻译成法语,并且在中国助手的协助下,深化巴米扬的研究脉络。

儒莲肖像 图:来自网络

英国伦敦大学中国研究教授贝尔(Samuel Beal)一直关注着这些翻译作品。贝尔曾随英国海军到过中国,比较熟悉佛教。他在1884年将《大唐西域记》从法语翻译成英语,使之更广为人知。借此,英国考古学者可以通过实地考察来证实中国文献的可靠性。

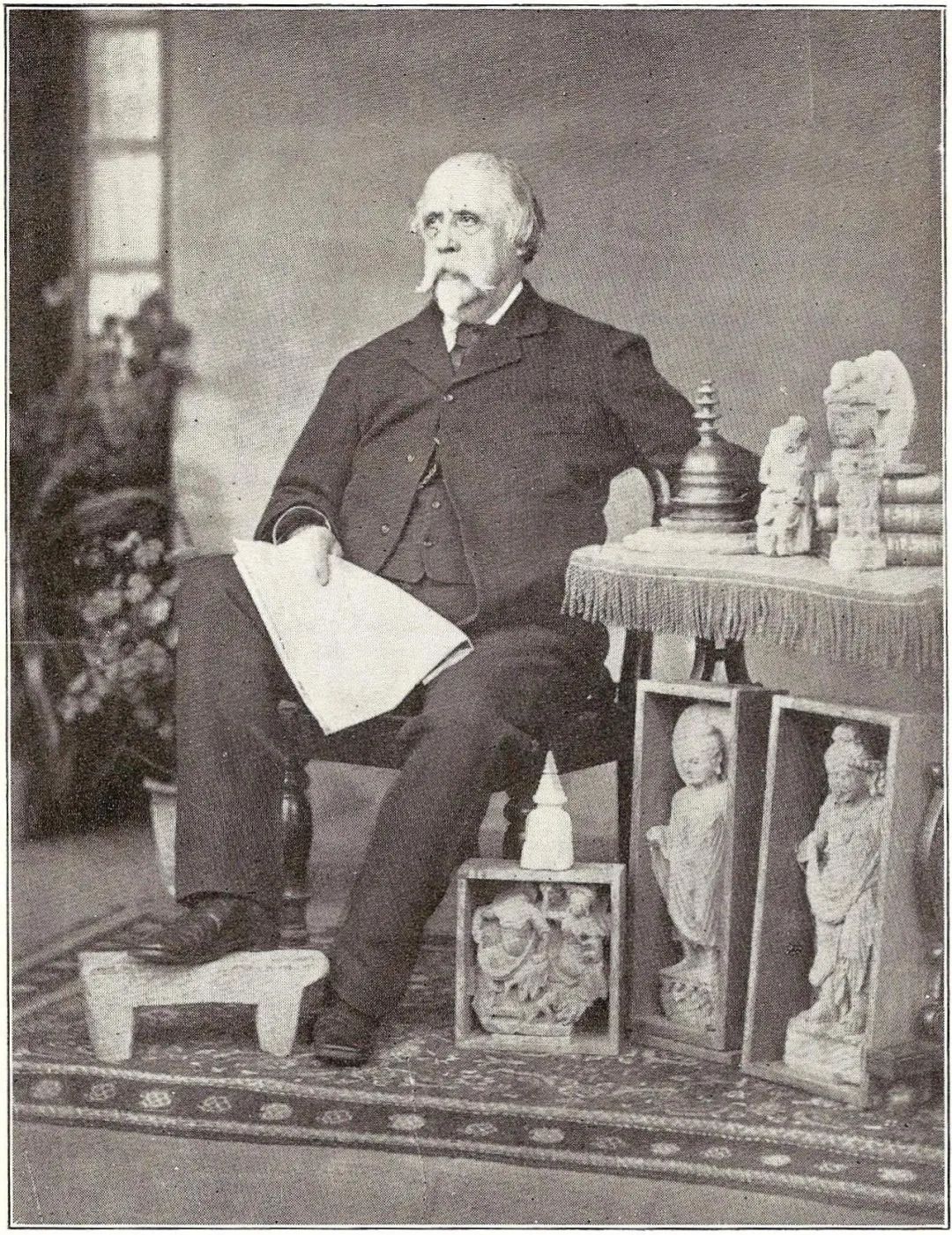

1861年,长期研究阿富汗钱币学的英国考古学家坎宁汉姆(Alexander Cunningham,公元1814〜1893年)设立印度考古局(Archaeological Survey of India),他沿着《大唐西域记》的路线,考察北印度佛教遗址。1861至1885年,他的系列考古报告奠定了犍陀罗考古的基础。

坎宁汉姆肖像 图:来自网络

这时期的“阿富汗”仍然只是一个地理名词,意思是“普什图人聚集的地方”。除了首都喀布尔及几个大城市,巴米扬等部落地区甚至连边界都没确定。英、俄政府为防止对方蚕食中间地区,决定勘定阿富汗国土边界,成立了边境调查委员会(Afghan Boundary Commission)。

1884至1886年,英国军官塔尔伯特(M.G.Talbot)和麦特兰(P.J.Maitland)两人在勘查工作中访问巴米扬,调查山谷水系。两人把观察记录和速写图画交给友人亨利·尤尔上校(Henry Yule)和军队画家辛普森(William Simpson)。

辛普森曾考察过印度、巴基斯坦和阿富汗的佛教遗址,他对照新译《大唐西域记》,确定了巴米扬就是玄奘记载的“梵衍那”。1886年,他们发表了巴米扬的研究文章,将图像和玄奘的记载结合,确认了巴米扬佛教遗址的性质。一年后,由日本大阪朝日新闻转载,东、西方从此都充分认识了巴米扬。

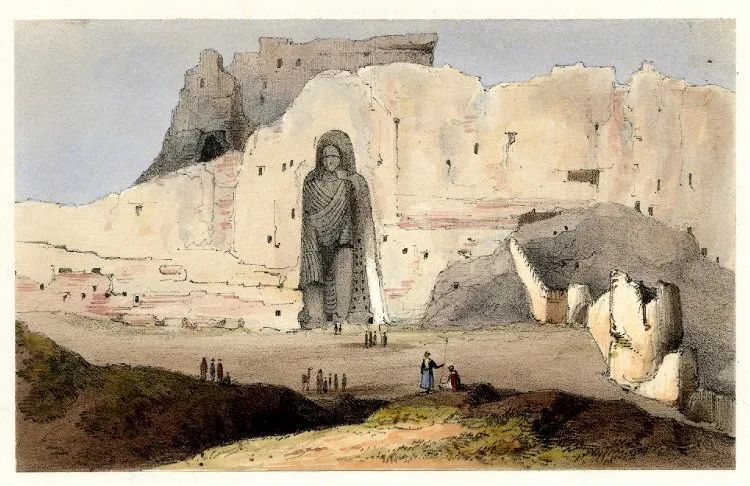

辛普森绘制的西大佛版画(1886年)

辛普森绘制的东大佛版画(1886年)

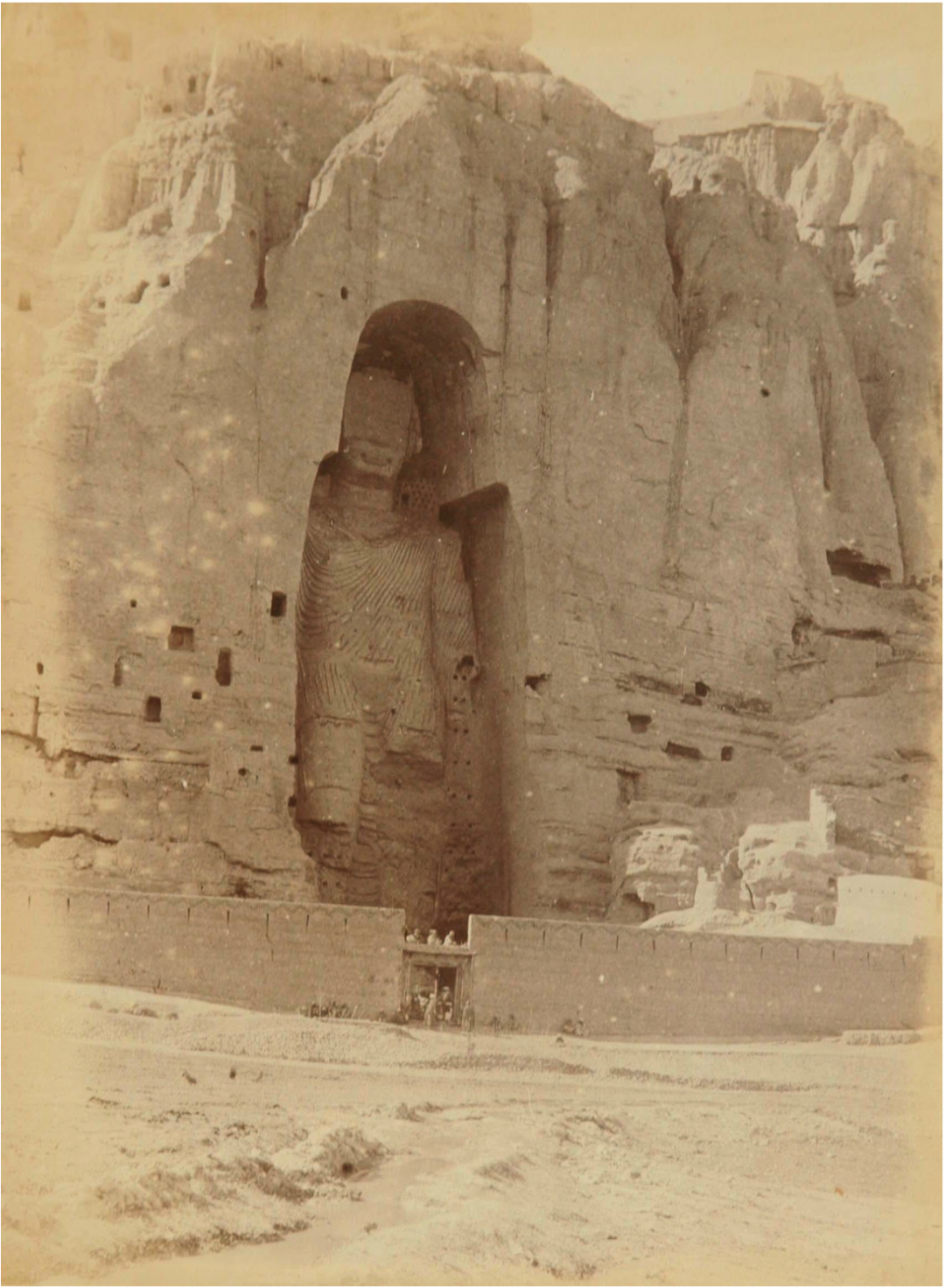

奥地利地理学者格里斯巴赫(Charles Ludolf Griesbach,公元1847〜1907年)受雇于英国边境调查团,也曾在印度地理局工作。在1885年实地考察巴米扬山谷时,格里斯巴赫拍摄了巴米扬的第一张照片,并且绘制了精确的东大佛崖面石窟分布图,公开发表后,进一步推进了地理学科的认识。

格里斯巴赫拍摄的巴米扬第一张照片(1885年)

尽管阿富汗边境调查没有达成共识,但这次勘查中绘制的道路地图厘清了巴米扬在古代交通中的枢纽作用。1888至1889年,格里斯巴赫受雇于阿富汗,在国王的指导下从事矿产资源调查,但因局势不稳定,他的研究工作难以突破。他拍摄了一批现存最早的巴米扬照片,极大地推动了历史地理方面的研究。

似乎在一夜之间,巴米扬找到了属于自己的过去,变得不再神秘。中国史料结合近代地理学研究,并综合钱币学和金石学的证据,丰富了巴米扬地区佛教史和历史地理学知识。巴米扬作为一个综合文化景观,其多种面向的研究史为人称道,巴米扬作为世界文化遗产,这些研究也构成了其中的重要部分,延续了以往的认知。

1908年,法国探险家伯希和(Paul Pelliot)在敦煌藏经洞文书中发现,新罗僧人慧超在《往五天竺国传》记载了8世纪的巴米扬佛教史料。对比玄奘和慧超的描述,可以看到百年间巴米扬信仰和物质文化的变迁。此时,阿富汗政界对法国充满好感,科学的细化研究也需要专业队伍,这就为后期法国专业考古队的正式介入埋下了伏笔。

19世纪,得益于英国殖民的开拓,巴米扬研究再次成为显学。首先,与俄国的竞争使英国政府对兴都库什山脉感到焦虑。其次,东印度公司需要保卫自己商业领地的经济利益。同时,军方受到巴米扬地区部落武装力量的潜在威胁。在政治、经济、军事各方势力的关注下,政治掮客、军人伙同探险家,把巴米扬炮制成一座“纪念碑”,历史研究和考古学研究被挟裹其中,充满了帝国主义和殖民主义色彩。

(本文授权转载自“美成在久”公众号,标题为编者所改。原文标题为《寻找巴米扬:探险家的帝国梦和中国文献译介》一文,刊发于《美成在久》第40期。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司