- +1

市政厅|彻底消除“占道经营”,城市能承受这样的代价吗?

究竟该怎样理解城市中的占道经营?它与城市形态存在何种关系,从中如何体现更多城市活力?这里,我们用中国的一个小城市L市为例,尝试对此解答。

近日L市主流媒体披露了内城里“马路市场重现江湖”的现象。尽管城市管理机构数年间采取多次大规模集中整治行动,流动商贩和临街商铺仍然同城市管理人员“打游击”,持续实施占道经营。当地媒体发问:“这种占道经营现象真的不能彻底消除吗?”事实上,这反映了中国城市管理长久以来的困惑。本文尝试通过对城市形态的分析,理解商业发展的运行特征,以回应这一问题。

问题是如何恶性循环的

简.雅各布斯(Jane Jacobs)认为,针对城市问题的理解经历了三个阶段。

第一阶段,城市问题被认为是两个因子之间的简单关系。因此,城市问题可简化为“若A即B”的方程,例如:当GDP总量增长至一定标准,城市发展就进入了一个新阶段。

第二阶段,城市问题被定义为大量因子之间的随机互动。城市中每个因子的特质并不重要;城市之间比拼的是科学的计量算法。当城市的运行由一套极其精妙的算法来指导时,城市的效率将实现最优。

第三阶段,城市问题被理解为大量因子之间的复杂关系。于是,城市中各个因子的特殊性显得极其重要。多元因子之间的自由交流“自下而上”地形成秩序。这也是雅各布斯所推崇的理解城市问题的方式。

在学术界,第一阶段的逻辑被普遍否定。很少再有城市研究者愿意把城市问题简单化为相关性研究。在实践中,该逻辑的说服力亦愈发降低(社会、经济与环境的可持续发展取代GDP总量成为各个城市的发展目标)。生态学、建筑学、城市规划、与设计等学科充分交叉,深化了对第二与第三阶段的城市思考逻辑的认知。

布莱恩.沃克(Brian Walker)与大卫.索特(David Salt)定义了两种“复杂”系统:complicated system以及complex system。前者好比一个齿轮机械系统。在给定条件下,该系统将以恒定的复杂(complicated)规则运行。后者好比一个蚂蚁群落(或黏菌),每个蚂蚁之间相互传达信息(而非蚁后集中控制),自下而上地形成食物源与巢穴的复杂(complex)路径最优解。

诸多生态系统案例表明,后者(即第三阶段的城市思考逻辑)能够更好地促成可持续发展。以美国佛州的大沼泽地国家公园为例(Everglades National Park, Florida),为了满足农耕与城市扩张之需,联邦政府与州政府修筑了大量堤坝,以彻底杜绝洪水等自然灾害。相关工程极其复杂(complicated),一定时期内提升了农业产量并促进了城市发展。然而,洪水等自然灾害是湿地生态系统的重要组成部分;每一次的洪水活动,都为湿地系统带来新的养分,并维持土壤中磷含量的平衡。复杂(complicated)的大坝扰乱了这一复杂(complex)过程。土壤中的磷含量陡增,引发湿地物种的变迁,最终导致湿地生态的退化。随着湿地面积降低,干旱成为了新的自然灾害(极大的讽刺着防御洪水的大坝)。

内城里的“占道经营”是城市复杂(complex)系统的重要组成部分。流动商贩与临街商铺不断适应着城市管理的执法行动。图1为L市内城里流动摊贩活动最频繁的区域:灰色代表由公共道路所隔出的地块(下称“地块”);黑色代表由单个或连续建筑所形成的建筑地块(下称“建筑地块”);白色为公共道路。

这是一个典型的传统内城机理(形成于上世纪80、90年代):城市路网缺乏规划,呈现不规则的形态(deformed urban fabric);建筑形态多样,由独立建筑、小型单位院落(小院并不封闭)、公共建筑等构成;由于建筑所有者多样,中国郊区常见的“封闭式社区”(gated community)难以形成。在私人汽车并不普及的年代,流动商贩与临街店铺沿着公共道路蔓延(区域商业),并向各个建筑地块以内或之间的公共空间渗透(社区商业)。随着市场发展,部分产品的销售形成了一定固定集群(鱼市、猪牛羊肉市场、禽蛋市场等);果蔬因其时鲜特性而缺乏固定分布模式;许多本地居民自制豆花等食品,通过“挑扁担”与“吆喝”的形式,在各个建筑地块间寻觅商机。没有一个统一的市场管理者,但市场秩序悄然形成。

当私人汽车持有率不断增加,相关公共道路开始出现严重拥堵。同时,超级连锁市场这一新鲜的商业形式登陆L市,满足了地方政府对现代化发展的迫切需求。于是,在图1中的A点,地方政府组织兴建了多层农贸市场,要求区域内所有流动摊贩全部迁入。

这是一项复杂(complicated)的工程,但却忽视了城市的复杂性(complex)。直至今日,该农贸市场的景气程度不温不火。令城市管理机构措手不及的是,占道经营现象长期存在,并很难根除。起初,流动摊贩通过吆喝(“城管来了!大家快跑!”)等方式,传递城市管理者的动向。获得讯息的流动摊贩迅速“撤退”至建筑间的公共空间;临街商贩火速收起街边商品或桌椅。时下,流动商贩则通过手机短信、电话、微信等更便捷的方式精确定位城市管理者。

由于城市管理者的终极目标仍是彻底消灭占道经营,使得流动商贩与临街商铺始终处于“打游击”的不确定状态中,再也无法像以往一样形成自发的管理秩序。“公地的悲剧”旋即产生:各个流动商贩仅考虑个人利益最大化而贩售商品,忽视场所交易秩序与场地卫生的维护(一个时刻准备逃跑的流动商贩,如何有心思打扫卫生);街道环境的恶化使得临街商铺亦参与到对公地的恣意使用当中(任何人对公共环境的维护都将被别人搭便车)。如此,城市管理陷入了“占道经营-规模清理-死灰复燃”的恶性循环当中。

基于上述分析可知,本文开篇所引用的问题(“这种占道经营现象真的不能彻底消除吗?”)所包含的城市管理逻辑本身就是问题。正是由于“彻底消灭”的做法显著扰乱了本地商业的自主治理机能,才引致了代价沉重的“公地悲剧”。

彻底解决占道经营,或许是有可能的

如前文所述,流动商贩与城市管理者“打游击”的资本,在于内城十分通达的城市形态。通过改变城市形态及与之相关联的社区形态,可以形成一条彻底解决占道经营的方案。

从郊区的社区特征中,笔者获得了灵感。图2展示了L市郊区的典型特征:A与C、B与D之间是宽阔的干道(花园大道);A与B、C与D之间是较窄的辅道;A、B、C、D均为封闭式社区(A与B由住宅楼与围墙的组合实现封闭;C通过外围商业形成封闭;D通过围墙实现封闭)。在这一区域,占道经营的问题得到了较好管控。

这里定义两个指标:

1、商贩逃窜面积,指流动商贩脱离公共道路后所能潜藏的面积。 计算方法为:地块面积 – 建筑地块面积。

2、商贩的流动接触线,指在特定区域内商贩所能依赖的所有临街或者临公共空间的接触面边长之和。计算方法为:建筑地块的周长之和。商贩逃窜面积越大,则城市管理者的执法成本越高。商贩的流动接触面越大,则商贩的获益机会越高。

在内城(图1),商贩的逃窜面积约为116769m2;商贩的流动接触线约为19080m。在郊区(图2),商贩的逃窜面积为0 m2;商贩的流动接触线约为4553m(由于图2中所有社区均为封闭式社区,商贩只能沿着地块边缘活动,故其建筑地块与地块对于商贩而言并无差异)。可见,与内城相较,商贩在郊区的逃窜空间与获利机会严重不足。城市管理者仅需从四个路口进行包抄,即可轻松控制流动商贩(干道的尺度极大,增加了流动商贩向街对面撤退的难度)。同时,流动商贩能够活动的区域亦十分有限,缺乏足够的市场基础。

因此,要彻底解决内城的占道经营现象,可能方案为:1、将图1中所有的灰色地块变为封闭式社区(安置铁门,聘请专业物业公司等)。2、考虑到内城居民住宅条件已然低下,且偏低的收入能力难以负担新增的物业开销,地方政府可考虑实施棚户区改造工程,拆除现有不规则的道路与建筑,建设全新的现代化封闭社区。本文有信心:只要社区的封闭性得以保证,且公共道路形态更加简单、宏大,彻底消灭占道经营将指日可待。

但这要付出的代价可能特别巨大

上述解决方案的代价极其沉重。本质上,由开放式社区向封闭式社区的转变是“反城市”的。

比尔.希利尔(Bill Hiller)与朱丽恩.汉森(Julienne Hanson)认为,社会系统是由一系列具有非连续时空特征的事件构成的。因此,社会系统不能被简化为一套可事先编撰的程序;社会系统的首要关注点不是抽象的规定,而是个体的特殊性。

希利尔进一步阐明了建筑的本质:反映并塑造社会关系。他提出了虚拟社区(virtual community)的理念。真实的社区没有固定的物理与心理边界。真实的城市空间不断见证着虚拟社区的产生以及虚拟社区向交互型社区(interactive community)的转变。遗憾的是,现代社区与城市空间的塑造被简化为三个步骤:“封闭(enclosure,建设封闭型社区),重复(repetition,按照类似的模板复制封闭型社区)以及等级(hierarchy,形成封闭型社区的严格等级)”。

实际上,希利尔所批判的现代社区建构逻辑与中国古代的城市建构逻辑有许多相似之处。段义孚认为,中国古代的世界观被系统应用到了建筑与社区设计当中。以“四象”(东:青龙;西:白虎;南:朱雀;北:玄武)为例,其不仅被应用于单个建筑的设计,还被贯彻于整体都城的布局。此外,对内外和谐关系的追求,亦在建筑与社区设计中得以体现。传统的中国庭院由高墙围住,并形成清晰的“前庭(佣人)-中庭(客人)-后庭(主人)”的权力等级。这一关系可直接对应到都城设计中:“外城(商贩)-内城(达官贵人)-皇城(皇帝行政与居住之所)”。可见,前文提出的彻底解决占道经营问题的方案(如图2所示:打造封闭型社区)不仅谈不上设计创新,更延续了从古至今皆存在的“反城市”的设计逻辑。

值得注意的是,该方案的“反城市”特征既表现在直观的物理层面,还充分体现在不易察觉的社交层面。朱剑飞对清代北京的建筑与城市设计,进行了有益的回顾。他认为:京城中为彰显皇权而打造的“自上而下”的城市肌理被民间“自下而上”的商业与社交实践所“中和”。京城内部的诸多寺庙成为商业与社交活动的连接点;相关活动利用相对通达的道路格网向社区蔓延。城市管理既不是由君权独断,也并非为民间团体激烈冲突的产物,而得益于正式与非正式规范的充分互动。流动商贩在各个胡同里寻觅商机,将由突兀围墙形成的“外部”空间转变为真实的公共空间。再看图2,相关封闭式社区尺度极大,形成了宏大的道路体系。有且仅有C社区设置了临街商铺,A、B、D社区主要依赖围墙维持内外有别的权力关系。如此,公共空间在物理层面被显著压缩。彻底消除流动商贩的决心与行动,将进一步摧毁自下而上的商业活动对公共空间社交生活的弥补。

最后,该方案很大程度上将破坏L市城区与农村的“真实”联系。得益于丰沛的雨热资源,L市的农产品供给主要依赖本地产品。然而,L市地形以丘陵缓坡为主,形成了大量梯田,天然不利于规模化、工业化的农业生产(图3)。因此,农户习惯于以“担菜”的形式到城区贩售,或弥补家用,或本着对土地的热爱(种植农业的收益十分微薄,远不及外出务工)。

城市居民特别喜欢这些新鲜的本地农产品(蔬果、禽蛋与粮油等)。一方面,只有利用这些食材,才能烹饪出最地道的美食;另一方面,这些食材的价格相对偏低(中间环节较少)。更重要的是,看似普通的农产品买卖,为城市居民与农村居民构建了一道沟通的桥梁。例如,某老太选购了一只活鸡,但却不善处理。为了给家人做出最鲜美的鸡汤,她会邀请贩售活鸡的农妇到家中帮衬。一路上,老太与农妇闲聊家常。为感谢农户的帮助,老太热情挽留农妇,一定要让她喝碗鸡汤。鸡汤的鲜美“惊动”邻居。他们纷纷过来品尝,要求农妇下次直接为他们提供活鸡。久而久之,农妇也成为社区闲聊队伍的一员。老太买不到某种草药,农妇帮忙寻找;农妇的孩子在学习上遇到困难,社区的退休老师主动请缨,帮助补习。

可想而知,当所有占道经营被革除;所有农产品交易被迁入超市,这份温暖的人与人的关系也难逃厄运。诚然,农业工业化是经济发展的趋势,但并非绝对与全部。在L市,“担菜”的商业形式具有地理与市场基础,不应被全盘否定。

从定量来阐明相关改造方案代价

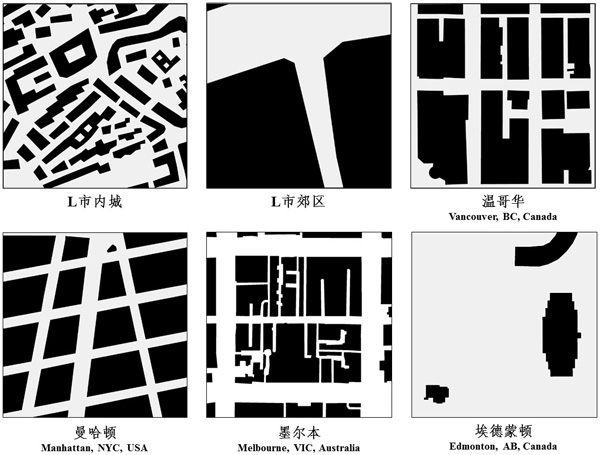

以下引入定量的城市形态分析,阐明相关改造方案的代价。首先,计算出图1与图2所示区域的中心建筑。以该建筑的几何中心为基础,截取分析区块:L市内城与郊区(300m × 300m)。其次,在温哥华、曼哈顿与墨尔本内城(均为各自国家人居品质极高的城市;墨尔本更是多次被评为世界最宜居城市)截取分析区块(300m × 300m)。最后,在埃德蒙顿(严重的都市蔓延)郊区截取分析区块(300m × 300m)。最终案例区块如图4所示。

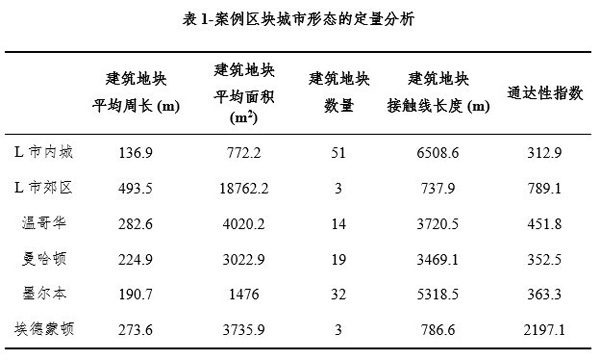

定义两个比较指标:

1、建筑地块接触线长度(具有绝对值意义):代表商业与社交的接触面边长之和;该数值越大,即代表公共空间商业与社交活动的发展潜力越大。计算方法为:建筑地块的周长之和 – 区块边界与建筑地块的重叠线长度之和。

2、区域的通达性指数(仅具有相对比较的意义):表征区域内步行活动的便捷度与渗透性;该数值越小,即代表公共空间商业与社交活动的发展潜力越高。计算方法为:建筑地块的平均周长 ÷ 建筑地块的覆盖比(即建筑地块总面积 ÷ 90000)。该定量分析的局限性请参看文末。

由表1可知,温哥华、曼哈顿与墨尔本案例区块的通达性指数相对接近(分别为451.8、352.5与363.3),且与埃德蒙顿的案例区块(2197.1)有较大差异,说明该定量分析方法有一定可信度。L市内城具有最高的商业与社交潜力,其建筑地块接触线长度高达6508.6m(最大),且通达性指数为312.9(最小)。墨尔本的案例区块与之最为接近(建筑地块接触线长度:5318.5m;通达性指数:363.3)。L市郊区的商业与社交潜力相对不足(建筑地块接触线长度:737.9m;通达性指数:789.1),仅优于埃德蒙顿的案例区块(建筑地块接触线长度:786.6m;通达性指数:2197.1)。

如图6所示,曼哈顿的案例区块为格林威治村(Greenwich Village),即雅各布斯在纽约所生活的社区。更小的地块尺度与极高的通达度(平均建筑地块面积:3022.9 m2;通达性指数:352.5)刺激着强度更大的街头商业。部分街道甚至被关闭,作为“马路市场”。

如图7所示,墨尔本的案例区块为市中心巷道商业(laneway)繁荣的区域。墨尔本的地块尺度,大于纽约和温哥华,但得益于诸多复杂且不规则的巷道,其实际的建筑地块显著较小,形成了极为通达的公共空间(图4)。这些巷道原本为相关建筑的卸货通道,被故意“隐藏”在建筑之中,以维持街景美观。后来,这些巷道成为艺术爱好者涂鸦的胜地,开始吸引市民与游客的关注。1990年代,一项有趣的政府管制改革给巷道商业注入活力。以往,为了保证未成年人不沾染酒精饮料,维多利亚州政府制订了严苛的酒精饮料贩售许可。有且仅有大型的连锁超市(Coles,Woolworth等)才能负担昂贵的许可费用(形成了实质的垄断销售)。为了促进餐饮商业的复苏,酒精饮料的许可费被大幅降低,且一般的咖啡店,甚至是食物推车都能获得相应的贩售许可。这不仅延长了相关商业的营业时间,同时提升了销售利润(垄断利润消失,分散至数量众多的个体商户中)。很快,各式商业种类(咖啡、餐饮、设计社团等)以各种形态(商铺、手推车等)在巷道发展,形成了世界最宜居城市的独特品质。在这些巷道内,汽车无法通行;甚至人行也十分拥挤。有意思的是,墨尔本本地居民,以及大量游客仍乐此不疲涌入熙熙攘攘的巷道里摩肩接踵。

如图8所示,埃德蒙顿的案例区块为郊区工厂店商业区(South Edmonton Common,体量世界最大)。各类零售店、餐馆、电影院等分散于巨大的区域内,且均被大量的停车场所包围。宏大的尺度使得步行与自行车通勤极其困难;人们甚至需要在不同建筑地块之间开车通行(尽管其直线距离仍在步行范围以内)。在这里,流动商贩无法经营:他和他的潜在顾客都寸步难行(步行尺度)。

可见,建筑地块接触线长度越长,区域通达性指数的数值越低,则商业与社交活动发展的潜力越高。L市内城地区的商业与社交潜力在定量层面优于墨尔本、纽约、温哥华等知名宜居城市。在这里,巷道商业与马路市场十分繁荣。倘若一定要彻底消除占道经营,将内城区域按照郊区的城市形态进行改造,则会显著丧失公共空间商业与社交活动发展的活力。

总结

雅各布斯认为:理想城市街道将按照自下而上的秩序永恒变迁,从主干道拓展至次干道,甚至是狭窄的小巷。早在1960年代,她便对宜居内城的小巷充满信心,认定它们具备成长为充满活力的街道的潜力(alley-become-street)。这一推论在墨尔本成为现实,形成了举世瞩目的宜居品牌。

这与金•道维(Kim Dovey)所提出的“流体城市”(fluid city)不谋而合。城市的本质是流动的、无法安定的。城市的公共空间应包容一切个人与团体,为他们提供高密度且随时交互的机会。在这里,城市管理者既不能恣意地行使独断专权,也不能懒惰地对城市中的矛盾与冲突置之不理,而应积极且谦虚地参与到城市交互中,成为形成自下而上的良性秩序的助推者。

经过定性与定量分析可知,L市的内城具备“流体城市”的特质。占道经营是此类城市运营的机理之一。它是商业发展与社交活动的纽带。当地媒体与城市管理者错误理解了城市商业体系的复杂性,仅注重机械复杂(即自上而下建设完美的城市秩序),而忽视系统复杂(即认识到占道经营是城市流动性的重要组成部分)。彻底消除占道经营的意愿及行动,扰乱了原有的市场秩序,形成了城市公共空间的“公地悲剧”。

彻底根除占道经营的办法,只能是改变城市形态(物理与社交层面):从“流体城市”到“封闭社区”。但这一改造将显著损害公共空间商业与社交活动的发展潜力。

最后回到L市本地媒体所担忧的:“马路市场重现江湖”。有江湖,就有马路市场;流体城市,不就是江湖么?

本文采用的城市形态定量分析的主要局限:

1、L市的GIS图由作者依照卫星图进行人工绘制,精确度存疑(尽管作者根据自身的实际经验与百度街景进行了矫正,但仍无法弥补精确度的缺憾)。

2、定量分析的区域范围值得推敲。文中所采取的300m × 300m的案例尺度仅从方便研究的角度考虑。不同的区域范围可能会影响定量分析的结果。

3、定量分析的指标相对简单,还应对建筑与公共空间接触面的性质、土地功能的混合利用、容积率等指标进行探讨。

其他说明:

1、所有地图资料均用于研究之用。

2、感谢温哥华市、纽约市与墨尔本市市政府对建筑投影图等公共数据的开放!

3、欢迎各类建议与批评(微博@gaotrain)。

参考文献:

Dovey, K. (2005). Fluid city: transforming Melbourne's urban waterfront. Sydney: University of New South Wales Press Ltd.

Hillier, B. (1989). The architecture of the urban object. Ekistics, 56(334/33), 5-21.

Hillier, B., & Hanson, J. (1984). The social logic of space. London: Cambridge University Press.

Jacobs, J. (1961). The death and life of great American cities. New York: Random House.

Tuan, Y. (1977). Space and place: the perspective of experience. Minneapolis, MN: The University of Minneapolis Press.

Walker, B., & Salt, D. (2006). Resilience thinking: sustaining ecosystem and people in a changing world. Washington D. C. : Island Press.

Zhu, J. (2009). Architecture of modern China: a historical critique. New York: Routledge.

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司