- +1

访谈︱德国历史学家弗里:什么是普鲁士的“贵族范儿”

孟子说,“为政不难,不得罪于巨室。”普鲁士的“巨室”就是贵族大庄园地主,历史上曾和王权既合作又斗争,也长期被左翼和自由主义者视为普鲁士以及德国政治现代化的绊脚石。农业经济主导的时代,占有土地就意味着占据巨大财富。在易北河东岸的普鲁士,大庄园地产占了耕地的三分之一。直到二战以后,苏联红军的土改才把这些容克贵族赶到了西德。然而,这些“巨室”其实只占普鲁士贵族群体的极小部分,大多数贵族没有这样的庄园,他们如何维生,命运如何,我们还知之甚少。总体上,这些普鲁士贵族因军功而与普鲁士国家一同崛起,在19世纪的改革和战争中发展分化,又随着二战的结束而消亡。

历史学家们总结说,19世纪对贵族而言是个不坏的年代。以普鲁士的贵族来说,一方面,19世纪的战争、改革、革命甚至贫穷给他们造成了的极大挑战,特权被逐步削弱;另一方面,贵族不断调整自己的定位和功能,最富有的那群大庄园主似乎仍然继续有权有势。解释这种地位的延续性时,我们常听贵族们提及一些“自来以来”的贵族传统或“贵族范儿”:他们的家史动辄绵延几百年,固守一方重乡土。这些蓝血人仿佛从古老的过去继承了一些其他人无法习得的品性——例如,参与1944年刺杀希特勒行动的一些贵族出身的人被说成是“普鲁士美德”的化身,是贵族们自古以来反抗精神的体现。

什么样的人才能被称为贵族?在遭遇现代的变革时,19世纪的普鲁士贵族靠什么维系身份地位?他们为什么以“安于清贫”、“反抗君权”为“美德”?贵族内部贫富差距悬殊,带来了什么结果?这些贵族在经历改革与战争之后仍屹立不倒的原因何在?

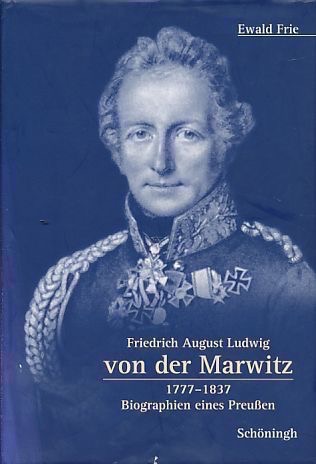

受澎湃新闻委托,笔者专访了德国图宾根大学研究近现代贵族史的专家,埃瓦尔德•弗里教授(Ewald Frie)。弗里教授出生于1962年,2008年起出任德国图宾根大学历史系近现代史讲席教授,主要著有《福利国家和州:威斯特法伦和萨克森的社会福利政策(1880-1930)》、《弗里得里希•冯德马维茨:一个普鲁士人的传记》、《德意志帝国》和《弗里德里希二世》等书。

澎湃新闻:封建等级秩序下的贵族有哪些特权?普鲁士贵族有什么特点?

埃瓦尔德•弗里:在封建等级秩序里,每个人都有特定位置。这是当时的人的基本观念和想象。这个位置始终是与特定群体相关联的(例如城市的手工业者,领地的贵族和主教管区的神职人员),他们实践在共同体中特定的功能。每个群体都有特殊的法律地位,贵族亦然。他们可以享受减免税赋,在国家官僚体系和教会拥有特权,有特定的荣誉、称号或奢侈品。德意志地区的贵族的特殊之处在于他们有参与国家统治的特权:他们拥有出任国家官僚职位的特权,另外,他们通过地方议会和其它集会参与了政治决策过程,在君主面前代表地方。

普鲁士相对于欧洲其他国家的贵族群体的差别,首先是相对而言人数更多。其次,他们所经营的土地平均来说不太肥沃,因此总体来说没那么富裕(不同家族内部当然差异巨大)。当然也有富裕的贵族家庭,但在18世纪,普鲁士贵族平均来说比其他地区的贵族群体穷得多。

澎湃新闻:通常我们认为,贵族会消失在现代社会,法国大革命时期贵族特权就全被剥夺了。但普鲁士的贵族似乎命运还不错,如何解释他们在19世纪以降的兴衰?

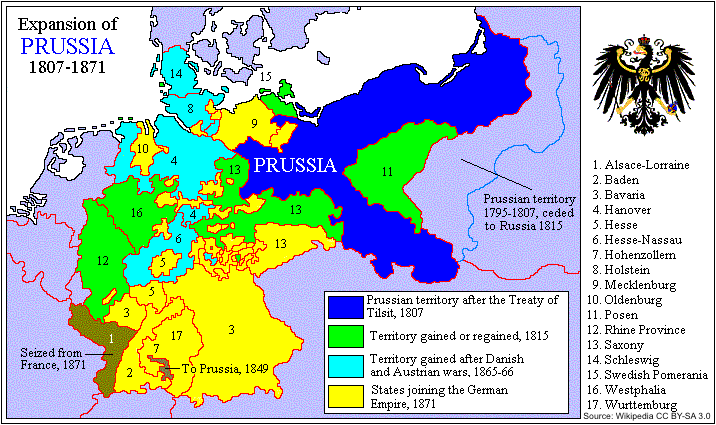

埃瓦尔德•弗里:首先,普鲁士贵族获益于普鲁士国家的政治成功史。在18世纪以前的德意志神圣罗马帝国中,普鲁士相对于哈布斯堡王朝(甚至也相对于萨克森和巴伐利亚)处于更弱的位置,也更穷,离中心遥远。1871年普鲁士主导统一了小德意志帝国,奥地利的哈布斯堡王朝不在其中,而普鲁士占据帝国的三分之二面积和人口,以18世纪初的当时人来看,这是个极大的意外。普鲁士贵族获益于普鲁士国的崛起,因为他们通过在军队——这个属于贵族的堡垒——的服役和贡献参与了这个崛起的过程。这也导致了普鲁士的历史可以被一些人视作是贵族的成功史。

在整个19世纪,在革命或改革的冲击下,普鲁士以及其他的贵族群体逐渐失去了法律上的特权。然而许多上层的贵族群体得到了其它方面(社会地位和经济上)的补偿。我们迄今为止不了解的是贵族群体中的小人物们发生了什么,那些人比较穷、没有大的影响力,必须努力拼搏。如果我们从理想化的封建等级秩序出发想象贵族群体,我们会觉得这是个受保障的、稳定的群体。但这样我们就忽视了那些在最底层默默滑出了所属的贵族阶层的人,也忽视了那些在欧洲部分地区自行分封爵位,然后默默晋升到贵族等级的人。

与19世纪经历的冲击相比,20世纪的一战和二战对普鲁士贵族来说是更为明显的断裂。首先,一战中大量贵族家庭的男性成员阵亡。其次,凡尔塞和约使普鲁士-德意志军队的编制大幅缩编为十万军人(其中四千军官),许多贵族一下子没有了职业上的未来。这些人后来组织起来,在政治上走向右倾。另外让他们不满的还有威廉二世的退位、魏玛宪法和1920年代的农业经济衰退。二战以后,普鲁士国没有了,军队被解散,东部省份丢失,贵族们失去物质基础。我认为,二战以后的普鲁士贵族很难被视为一个封闭的、从外部看可以被辨认的社会或文化群体。

澎湃新闻:1806年,普鲁士在耶拿会战中为拿破仑所败,神圣罗马帝国也因奥地利被拿破仑击败而惨遭解散。德国最著名的历史学家之一托马斯•尼佩岱(Thomas Nipperdey)在他的19世纪德国史中如此开头:“一开始是拿破仑。”普鲁士贵族遭遇现代的挑战是否也可以从拿破仑说起?

埃瓦尔德•弗里:尼佩岱的这句话常被引用,基本上这话也适用于普鲁士贵族。拿破仑战争、拿破仑政权带来了国家行政、法律的变化,改变了贵族和其它群体的法律权利和地位,拿破仑征服带来了财政冲击,逼迫国家重组,这些在意大利和德意志地区各国导致了巨大的变化。没有拿破仑,这些当然不会发生。

与此独立的一个问题是,社会在1806年之前是不是就已经在变化之中了。而社会的确已经变化了。弗里德里希大帝在当时是个传奇,很具典范性地代表了18世纪的普鲁士,这个传奇有不能低估的影响。如果我们观察他死后的普鲁士社会,那么我们可以看到1790年代已有明显变化。变化未必涉及国家组织本身,而是贵族社会交往方式以及贵族和市民阶级的开放性。这些影响涉及了文学和音乐等整个文化领域。

德国历史学家克泽莱克(Reinhart Koselleck)提出“鞍型期”(Sattelzeit)的概念,认为从18世纪中期以降,中欧和西欧社会关于过去、未来、社会、历史的观念和理解发生了根本性的变化,持续到1830年代左右,形成了一个与1750年完全不同的社会。当然,德国史学界尚有争论,这个变迁是否是根本性的,是否只限于1750年到1830年。

总的来说,“一开始是拿破仑”这句话是对的,因为拿破仑战争和占领形成了新的政治挑战,激发了普鲁士改革,没有拿破仑这些不会发生;另一方面,这句话也并非无限制的正确,因为远在1806年之前社会就早已处于变化之中,只不过这种变化没有1806年之后那么戏剧性。

澎湃新闻:1807年到1815年的普鲁士改革被视为普鲁士国家励精图治、现代化的里程碑,这些改革对贵族有什么影响?

埃瓦尔德•弗里:我们必须区分不同的改革。首先是农业改革,这意味着贵族必须重组他们的土地。土地所有权放宽导致有一批土地流转到了农民手中,贵族得到补偿金,但是未来他们必须以农业资本主义方式自己经营。不是所有贵族都成功了。19世纪的前三分之一,一些贵族小土地主失去了土地,而那些贵族大地主们未受影响。

军事改革则是取消了只有贵族才能出任军官的特权 。这个改革比人们想象的更重要。军队职位首先不意味着政治影响力,而是许多贵族并不富裕,很需要这份薪水。1806年普鲁士军队缩编,贵族没有了独享军官职位的特权,这意味着他们陷入了竞争,因此1806年后许多贵族家庭一度生活陷入窘境。后来1813-1815年反法解放战争军队又扩编,贵族虽然没有重新拿回法律上的垄断军官职位的特权,但实际结果上贵族在普鲁士军官中的绝对优势又回归了,他们的境况相比1806年有明显好转。

在行政和财政改革中,贵族被纳入收税对象,这导致了一些贵族的反抗,但总的来说他们最后也忍耐下来,勉强克服了。

普鲁士改革时期的贵族不是铁板一块,而是分散在不同的群体:有主要在官僚系统任职的贵族,有军事系统的贵族,有主要从事农业经济的贵族。有比较古老的贵族家族,也有新晋为贵族的。有富的,有穷的。一部分贵族又跟市民阶级的艺术家和大资产阶级密切交往。这些不同的群体对普鲁士改革的反应是不一样的。

澎湃新闻:针对这时期您著有一本书《弗里德里希•路德维希•冯•德•马维茨:一个普鲁士人的传记》,冯•德•马维茨是普鲁士改革的坚定反对者,曾被主导改革的宰相冯哈登堡当乱党抓起来过,他是什么样的人,您书中主要观点是什么?

埃瓦尔德•弗里:18世纪末有个观念很闻名,那就是贵族必须是一个通人(universeller Mensch),同时履行上层阶级里的各种角色。这个理念是马维茨认同也以特殊的方式亲身实践的:他视自己为祖国的捍卫者、国家公民、土地的耕耘者,他希望负责他的庄园的子民的宗教和生活方式,做理想父亲的表率——这些角色他希望同时扮演。然而,尤其是拿破仑战争以降,农业的集中化、政治体系的职业化、宗教的新观念等等都让这个理念越来越难实现。

我认为,晚年的马维茨意识到,贵族作为一个完美的、“整体的人”的理想是无法实现的了。此背景下,他开始自传书写,把自己写成从一开始就是反对改革的、保守的。这个自我形象一直被历史研究视为历史事实本身。我想指出的是,我们必须回到1780和1790年代,看到当时历史情境的开放性。如此我们才能看到他自传中的断裂性。我们不能用19世纪中叶以后的政治保守主义来理解1810年代。

澎湃新闻:我们常听说,贵族们打开的家史动辄就是绵延几百年,固守一方重乡土,普鲁士贵族安于清贫、有反抗精神,这些“自古以来”的贵族传统、“贵族范儿”和所谓“普鲁士美德”等说法,真有这么回事儿,还是只是种神话?

埃瓦尔德•弗里:冯•德•马维茨的例子很好说明了,19世纪中叶以降诞生了一种政治保守主义,让好像某些情况是“自古以来一直如此”,例如他们“一直为王座和祭坛奋斗”。这当然是错的,但这些神话非常有影响力。我们看到贵族们开始建构自己的家史,把他们现代的存在形式和矛盾放在历史中合理化。他们把自己描述成拥有固守某个乡土的品性,而这特点在历史现实中绝大多数情况不存在。这期间诞生了很多神话,新的社会等级的固化被描绘成古老的、传统的以及典型普鲁士的。对普鲁士来说,特奥多尔•冯塔纳(Theodor Fontane)扮演了很大角色。作为历史学家,我们审视这些背后的断裂性还是延续性更强。我们发现,这里边的断裂性比当时人想象的更强,而延续性是被塑造的。

所谓“普鲁士的美德”也是19世纪的发明,在20世纪却仍有极大的影响力。最著名的神话莫过于1944年7月20日刺杀希特勒行动,人们说,在这当口,古老的普鲁士展现了其荣誉和品格。的确有部分普鲁士贵族参与了刺杀的策划和行动。但我们或许也该同时提及大量参与纳粹党甚至党卫军、冲锋队的贵族们。另外也该记得,许多贵族后来排斥参与刺杀行动的人的家庭成员。站在反抗这一边的绝对不是普鲁士贵族中的大部分。

在18世纪,威廉一世和弗里德里希二世时期,普鲁士贵族是个极度被国王管束的群体,必须忍受很多,其受摆布程度远甚于其它德意志地区。历史上的普鲁士贵族和国王的关系恰恰不是站直腰杆儿、可以独立于王权生存的关系。这种贵族也有,但不多。直到19世纪普鲁士崛起之后,“普鲁士的美德”才渐渐被发明,例如“清贫”、“勇气”、“反抗精神”等等,有些实际上反映了贵族们本身较穷的现实,有些则是将冯•德•马维茨这样的个别例子塑造成了通例。

澎湃新闻:我们通常认为贵族是有钱有势的社会精英,普鲁士的贵族都是有钱有势的人吗?

埃瓦尔德•弗里:普鲁士的贵族当然有相当一大群极为富有的群体。最新研究表明,直到19世纪末期,大的土地尤其是所谓骑士大庄园土地仍然大部分在贵族的手中。贵族的确没有了对土地的特权,但是他们还是成功把最富有的大庄园土地维持在贵族手中。说普鲁士贵族有钱有势,针对这些群体,当然是对的。

然而,这些有权有势的贵族只占了极小的一部分。普鲁士的贵族人数相比其它贵族群体人数较多,内部贫富差距悬殊。而我们迄今没有考察过那些处于较底层的贵族群体,这可能和流传下来的史料的匮乏有关。没有庄园就没有庄园档案馆,没有家族传统就没有家族档案馆。或许也因为,他们对当时的人如冯塔以及后来的历史学家来说能见度不高。但这些出身贵族、比较低阶的官僚和军官其实常见于19世纪资产阶级描绘贵族的讽刺画中:他们除了傲慢自大以外一无所有,没有美好品性;他们只坚持作为贵族享受特权的权利,但其背后又并无政治、经济或文化的资本。

讨论普鲁士贵族时,我们必须同时看到不同群体。如果我们想知道,为何普鲁士军队表现优异——不仅在解放战争,也在1860年代,我们必须看到这些职业贵族军官,他们其实除了贵族头衔一无所有,必须全力为军队贡献。而在英格兰,直到1850年代都还有军官职位买卖。

普鲁士贵族坚持自己的特权,因为他们希望借此保持地位。他们的政治光谱选择常常比符腾堡、巴登、黑森等地的贵族群体更反自由主义、更受限制,而后者则政治光谱上相对更宽容,因为他们更物质优渥。如果我们只观察贵族中的上层阶级,就无法理解普鲁士贵族的政治立场。我们应该观察不同的、彼此影响的贵族群体,他们在公共空间留下了不同的形象。

澎湃新闻:贫穷和普鲁士的贵族能联系起来,这颇令人意外。什么样的贵族群体会陷入贫穷?他们有何应对策略?

埃瓦尔德•弗里:我们有研究项目考察了写给普鲁士国王的请愿书。贵族的妇女们向国王描述了自己的惨况并寻求支持。国王的官员审查她们是否贫穷,以及最重要、最决定性的:她们的父亲是否曾经为国服务。

贫穷的贵族家庭会将财政资源集中在男性后代上。女性后代必须要么等待找到婚配对象——而这对贫穷的家族来说也非常艰难;或者不婚,和母亲同住,在濒临绝望时寻找一些贵族的救济渠道(这也并不那么管用)、给国王请愿或者寻求当地的救济。男性后代则争取进入军队,期待成为军官。军队俸禄在初期阶段并不优厚,因此为了让他们能开始军旅生涯,家族必须为此牺牲一段时间。渐渐的,他们才有经济能力组建家庭、抚养后代。

这些应对贫穷的策略和我们通常想象家族在贵族群体中的角色的理解形成了鲜明的反差。我们长期以为,贵族都是辐射很广的大家族,有庞大的团结互助的家族人脉网络,紧急情况下互相帮助。实证研究表明,直到19世纪中叶,这都是没有根据的想象。在19世纪中叶以前,贵族群体更多的是松散的小家庭的集合,虽然在地方上会形成联盟,但并不是我们后来在19世纪末和20世纪所看到的一些极个别的大家族的互助形式。

澎湃新闻:我们迄今说的都是普鲁士贵族而不是德国的贵族,有所谓“德国的贵族”一说吗?您能否举例说明地区差异,例如西部的威斯特法伦的天主教贵族和易北河东畔普鲁士基督教贵族之间的差异是什么?

埃瓦尔德•弗里:前现代时期(16到18世纪)的贵族受封建领主的影响极大,贵族和领主之间的合作和竞争涉及土地、政治统治和官僚系统。而德意志地区直到19世纪都是多个诸侯国林立,各地的贵族群体遵从不同的政体传统,情况迥异。因此,在19世纪上半叶说“德国的贵族”是没有太大意义的。

西部的威斯特法伦的天主教贵族和易北河东畔普鲁士新教贵族的差别不主要体现在信仰,而是这些天主教贵族拥有帝国教会和收益颇丰的修道院和主教管区。这些贵族家庭制定相应的家族策略:长子负责管理土地,次子被培训到教会或修道院担任修士、修道院长和主教等职位。为了限制能获取这些职位的人的数目,他们规定这些职位拥有者必须三代、四代在某些地方甚至五代以内都必须是贵族出身。家族内部等级森严,姻亲对象严格挑选,家族保持小的规模,以便集中财富。这些贵族家庭有极强的家族归属感。与此相比,普鲁士的基督教乡村贵族就没有这种教会职位的特权,也没有必要限制子嗣的数目。因此,这些家族往往相对生育较多后代,大家族的团结感没那么强烈,也较少有精心构建的、制度化的家族网络。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司