- +1

夏可君|与南希告别:斯特拉斯堡之心

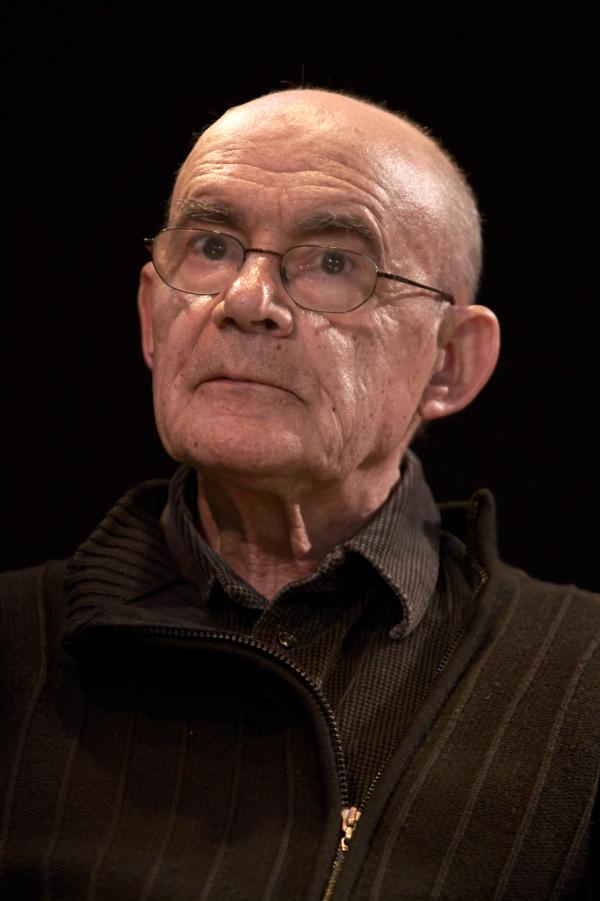

让-吕克·南希(1940.7.26-2021.8.23)

法国哲学家让-吕克·南希(Jean-Luc Nancy,1940-2021)于当地时间2021年8月23日晚上去世,享年八十一岁。

让-吕克·南希,1940年7月26日出生于法国波尔多附近,1962年从巴黎索邦大学哲学系毕业, 1987年获得国家博士学位,答辩主持人有德里达、利奥塔等。1988年开始任斯特拉斯堡大学哲学系教授。他接续了德里达的解构思想,以共通体的非功效、基督教的自身解构、世界的意义与身体的触感,扩展了解构的论域。

中国人民大学文学院教授夏可君曾赴斯特拉斯堡跟随南希学习,他撰文纪念南希。

再见,再一次,我重复这个言辞,最后一次,对你说:Jean-Luc,Salut,再见!

是的,总会有告别的那一天,无论用法语说,还是用汉语说,但自此后,永远不可能,面对面地说:再见!这是余存的我们最大的悲伤。

这是最大的悲伤,自此,永远,不再可能与你,面对面,说:再见!

是的,死亡会来临,现在,死亡是在场,自此,余存者不得不与死亡共在,但与死者的共通体,不就是你所言的不可能的共通体?那非功效的或无用的共通体?但自此以后,不再有慰问,不再有见面,不再有回应,剩下的,仅仅是泪水遮住的余像。

而死亡总会来临,死亡总是会提前,无论哲学如何提前练习死亡,无论哲学如何学习哀悼的艺术,但对于你,就如同德里达所言,死亡已经被延异了,三十年的心脏移植手术,已经是奇迹,你已经是余存者,一直都是余存者。每一年的5月,我们都会特别担心,你都会去医院疗养,但今年却是8月,这一次,是两颗心脏的死亡,不,是三颗心的死亡,我们的心,斯特拉斯堡之心。

此刻,斯特拉斯堡的心脏,停止了跳动。

夏可君编校的《解构的共通体》(2007年出版)

夏可君参与翻译的《无用的共通体》(2016年出版)

对于一个同时在莱茵河两岸都漫游过的中国哲学家,德国的弗莱堡是现代哲学的梦想之城,无数的外国留学生都去往朝圣,但法国的斯特拉斯堡却是哲学的友爱之城,是解构之心脏最为隐秘的跳动之所!如同德里达在去世前不久,在斯城,面对自己最为钟爱的两个学生拉库-拉巴特(Philippe Lacoue-Labarthe)与让-吕克,衷心地赞颂“斯城”乃是伟大的友爱之城,是友善的见证之都,因为斯特拉斯堡不仅接纳过很多的流亡者,斯特拉斯堡也是解构之城,以至于后来德里达建议,可以把斯特拉斯堡大学,改名为Lacoue-Labarthe-Nancy大学。

德里达的解构思想,从弗莱堡到斯特拉斯堡,乃是由老一代的布朗肖和列维纳斯所开启,以德里达与利奥塔在斯特拉斯堡的多次研讨会为中介,在拉库-拉巴特和南希那里得到深入的展开与扩展,直到年轻的一代建构起“欧洲哲学议会”。当然,如果想到埃克哈特大师也曾在此漫游,歌德也曾在此学习,斯特拉斯堡才是真正的解构之城,是欧洲哲学自身解构的心脏。

布朗肖著《不可言明的共通体》

我参观过欧洲议会大厦,那由地球仪建构的大厅是一个真正的世界主义共通体,我一直梦想着有一天斯特拉斯堡真正成为欧洲的中心,那可能才是欧共体,不,是南希时所言的“欧洲共通体”,真正发挥历史伟大作用的开始。

我与几个在斯特拉斯堡学习过的朋友,经常喜欢戏谑地称我们为“斯派”的中国传人,在德国与法国的思想文脉中,即,除了在德国与法国哲学的差异之间,“斯派”的思想气质同时也是一种在哲学理性与犹太信仰之间(包括基督教),隐秘滑动着的悖论张力,这是心之割礼,是心之开裂,在分裂中的艰难共在,在爱之中的分裂,如同南希对于这两个传统与四个方面的深度整合:

把列维纳斯的他者转换为“共在”,把布朗肖不可明言的共通体深入到“分享”,把德里达的延异间隔扩展到敞开的“空无”,把海德格尔的敞开扩展到神性来临的“通道”,当然还有浪漫派与尼采的“片断”写作,南希是最好的“欢愉化”实践者……无论是基督教的“自身解构”,还是“触感”的生命技术,南希的思想所关联起来的思想平台或者解构空间,即“世界的可能性”,在一个没有意义的世界上触发即将来临的可能意义,尤其是在病毒全球化之际,人类与病毒的长期的可能共在——不就需要文明再一次深入阅读南希的思想?!

南希与夏可君在2003年第一次相遇

我这样在南希家里学习过的人,可算是所谓的入室弟子了。2003年我在弗莱堡学习,但与南希的见面却是在海德堡大学,本来是德里达去海德堡要作“伽达默尔讲座”第一回的,但因为身体原因没有去成,不久南希去了,我特意去听了他关于德里达的讲座,黑板后面的法语词“différance”(延异),成为了我与南希,以及解构的心传密码,从海德格尔的存在论“差异”,到德里达的技术化“延异”,再到南希的“它异”感发,我自己则试图走向庸用论的“诡异”。

后来德里达去世,我就决定去法国斯特拉斯堡跟随南希学习,选择南希,也是因为我的博士论文做的就是海德格尔的世界问题,而灵感其实来自于南希的《世界的意义》(Le sens du monde),因此,思考世界如何可能被给予,世界如何再次获得存在的意义,人性如何在一个不再共有的世界上如何共在,就成为我与南希思想对话的出发点。2005年那个时候,南希已经从大学退休了,我就大约每一周去他家里一次,那条路,从我居住的大学到他居住的街道rue Charles Grad都还历历在目,拿着德里达与他的书,用法语讨论一些具体的段落,有时候也聊一些相关的思想,会经常留下来一起午饭。有一次,他特意让我见了他和海伦的孩子,南希是一个非常细心的大师,似乎是担心我想念中国,特意拿出一个地图,问我的老家在哪里。我回国十年左右,2015年7月本来去斯特拉斯堡再次拜访他的家,但可惜他去度假了,就一直没有见过面,我们经常通邮件,深入讨论过很多重要的问题,比如围绕海德格尔的第二次转向是否发生过,我们有过很多次的通信,甚至争论。而且最近几年,我都会在11月寄给他一本故宫的艺术台历,我希望,每一年都可以寄,这就意味着,每一年他都还在……

南希与拉库-拉巴特合著的《文学的绝对》

在南希七十岁的一个小讲座中,他已经说到了离开与告别:

“离开,是死去一点点;死亡,是完全的离开。”“离开,是死去一点点”,因为在每一次离开中,我们都感受到难受、痛苦,某种东西消失了。当某个人死去,他的整个生命,他的在场本身完完全全地消失了。他不再在此处,他经由我们在其他时候所说的“最大的离开”走开了。我们经常说那些死去的人是离开了,这是委婉的措辞,用以弱化不可避免地包含在动词死去和死亡中的痛苦:不再返回的离开。

同时,死去之人的某部分保留在某处,在我们之中,与我们一道,因为在他们身后余存的我们是那些离去之人的所有部分。我们以这种方式守护着他们。

——是的,我们这些余存者就在守护离开的朋友,每一次都是唯一的、整个世界的终结,并且,只有这一个世界,我们所守护的只是还留给我们的这个唯一的世界,充满忧伤与创伤的世界,但我们不得不更为加倍地珍惜这剩下的世界,守护朋友的离开,守护他的彻底告别。

但这是哀悼的时刻,不适合详细地分析,回忆的泪水温暖那些相遇的时光,是的,我们不可能再见了,只能在文字中哀悼,在文字中书写曾经的共在。

再见,这还是相遇,Jean-Luc,这是在你的未来,我们与你相遇,把你对于法语最为细腻的心感,对于生死的触感,带往一个异域的未来,解构的力量在于打破同一性的逻辑,“不只一个”(Plus d’un),总会“余出”另一个的开口与通道,打开相遇的机会,打开汉语思想中的未来,就如同德里达在写给你的最伟大的后期著作《触感,让-吕克·南希》(Le toucher, Jean-Luc Nancy)中的最后一句:

Un salut sans salvation, un salut juste à venir.

请过来,来到汉语中,如同你的很多著作我们已经翻译出来,等待出版,你将与更多不知道的读者相遇,那是事件的惊讶,是世界的可能性。

附:已出版的让-吕克·南希著作中译本

《变异的思想》(吉林人民出版社,2007年)

《解构的共通体》(上海人民出版社,2007年)

《文学的绝对》(与菲利普·拉库-拉巴特合著,译林出版社,2012年)

《我有一点喜欢你:关于爱》(新星出版社,2013年)

《不可能的正义:关于正义与非正义》(新星出版社,2013年)

《天与地:关于神》(新星出版社,2013年)

《肖像画的凝视》(漓江出版社,2015年)

《文字的凭据:对拉康的一个解读》(与菲利普·拉库-拉巴特合著,漓江出版社,2016年)

《素描的愉悦》(河南大学出版社,2016年)

《无用的共通体》(河南大学出版社,2016年)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司