- +1

万字长文,走入戴安·阿勃丝的摄影世界

© Diane Arbus

维姬·戈德堡(Vicki Goldberg)是西方摄影评论领域的领军人物之一,以富有说服力和洞察力的文章著称。《光影的要义》(Light Matters)首版于2005年,该书收集了作家写作生涯以来的诸多优秀散文和评论。

戈德堡对摄影的观察深入浅出且包罗万象,她的写作主题跨越极广:从流行影像到战争新闻,从肖像摄影快照亭到可后期数字图像,从乏味无趣的窥视到充满悲剧的现场等等。她还从摄影领域的“大师”作品中提炼出新的启示,其中包括沃克·埃文斯、约瑟夫·寇德卡和黛安·阿勃斯等,并以同样敏锐地视角书写和剖析了比尔·维奥拉(Bill Viola)、森山大道和巴斯蒂安娜·施密特(Bastienne Schmidt)等当代影像先驱者的作品。

此外,维姬·戈德堡的著作还包括《摄影的力量:照片如何改变我们的生活》(The Power of Photography: How Photographs Changed Our Lives)、《作为印刷品的摄影:从1816年至今的影像写作》(Photography in Print:Writings from 1816 To the Present)等。1997年,戈德堡获得国际摄影中心著名的“无限奖”,1999年,她荣获英国皇家摄影学会的约翰斯顿奖。

黛安·阿勃丝

文 | 维姬·戈德堡

译 | 徐倩茹 董克敏

黛安·阿勃丝(Diane Arbus)的照片坚持认为,无论是脱衣舞娘、男性变装者还是古怪之人(如自称主教的人,她声称自己是耶稣的孪生姐妹,所罗门也因与她结婚而受到她的教导,才有如此之智慧),都与那些光鲜亮丽的中产阶级一样重要、深沉和正常。同时,它也挑衅地宣称:只要仔细观察便会发现,即使是最为平凡的普通人,也和世上那些巨人、吞剑者或女性施虐狂一样怪异。

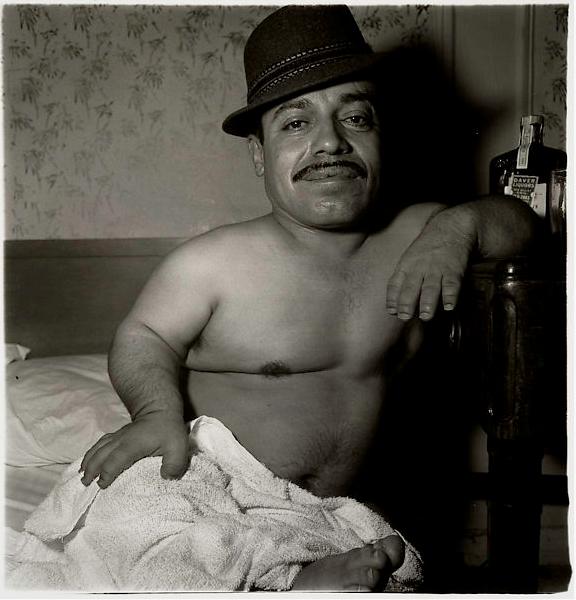

当阿勃丝面对一个坐在床上的墨西哥侏儒时——除了穿戴着毛巾和软呢帽,一丝不挂——她看到了感性和忧伤,也因太容易辨认而看不到异国情调;而面对T.查尔顿·亨利夫人(Mrs.T.Charlton Henry)时——头上喷满发胶的典型中产阶级人物,若有人唱出一个高音,她那庞大而精致的发型可能会被震塌——她则看到了一个身着时装以弥补内心缺失的人。

© Diane Arbus

© Diane Arbus

阿勃丝将亨利夫人和侏儒以同样的方式置于照片之中,可见,她那人道的民主观并非徒托空言。她的镜头包罗了社会万象——从表演杂耍的小明星到引发视错觉的异装癖,从裸体主义者不宜公开的身体到养尊处优者被忽视的内心生活——一切都具有共通的人性。她的照片也颠覆性地暗示:人人不仅生而平等,也都是特殊的个体。

也许,正是社会期望的巨变(以及自命不凡的得意之感)令观众愈发不安——从他者身上看到自己而感到不安。1967年,约翰·萨考斯基(John Szarkowski)将阿勃丝的作品选入展览进行展出(这是她的作品第一次在博物馆中展览);1972年,他又为阿勃丝举办了首次回顾展(两次均在纽约现代艺术博物馆举行)。他认为,阿勃丝那些出色的作品极为引人注目,人们翩然而至,看到的却是人类自身的脆弱和失败——这一生命经验并不令人感到宽慰。

© Diane Arbus

© Diane Arbus

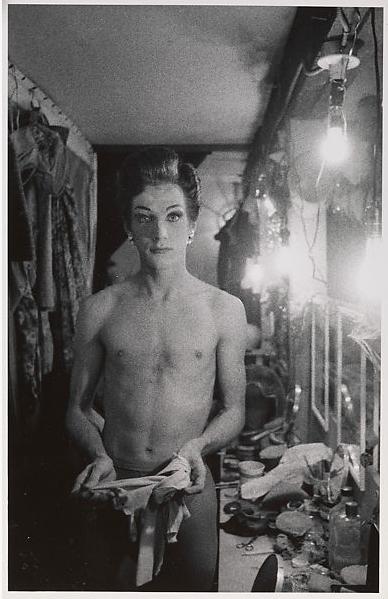

阿勃丝照片所潜藏的力量(若非意义)已经得到了评论家、学者和市场的认可;同样,这些力量也因她对摄影、艺术和文化持续产生的影响而不断受到认可。20世纪60年代,她作为主力,改变了纪实摄影的方式——将20世纪30年代对社会问题的记录转变为对如今困扰社会的私人生活的记录。她拍摄的同性恋者、杂耍演员和边缘人群的照片,迅速拓宽了人们能够观看、凝视,甚至是被迫接受的事物范围;因此,那些曾令人震惊的事物,如今看来已稀松平常。但在20世纪60年代,异装癖仍未被公众接受,以至于当时在纽约现代艺术博物馆摄影部工作的彼得·邦内尔(Peter Bunnell)说,没人看见时,工作人员会偷偷把她的照片——《男扮女装》(A Man Being a Woman)——的标签缩简为《女人》(Woman),摄影部也因此一直忙于制作新标签。

1971年,年仅四十八岁的阿勃丝选择了自杀,此举令她一跃成为传奇(至少在美国,自杀是一个很利于职业发展的行为)。她的照片已经成为一种令人神往的象征之物——斯坦利·库布里克(Stanley Kubrick)将其中一张挪用到了《闪灵》(The Shining )之中;另外,还有两张作为软雕塑进行销售,如同爱德华·蒙克(Edvard Munch)的《呐喊》(The Scream)一般,已变成随处可见的塑料复制品。

然而,即使她留下了7500卷胶卷、1000张成品照片、笔记本和信件,但由于遗产材料的调取和复制极为严格,使得那些不愿意交出文本授权的学者只能发表没有插图的文章。而现在,我们终于能够以更为宽广的视角来观察阿勃丝的生活和事业。

© Diane Arbus

© Diane Arbus

2003年10月,“黛安·阿勃丝:启示录”(Diane Arbus: Revelations)在旧金山现代艺术博物馆开幕,这是她自1972年在纽约现代艺术博物(MoMA)展出后的首次作品回顾展,由客座策展人伊丽莎白·苏斯曼(Elizabeth Sussman)和旧金山现代艺术博物馆高级摄影策展人桑德拉·菲利普斯(Sandra Phillips)共同举办。那些从不曾公开的照片呈现了她是如何一步步地成为“黛安·阿勃丝(Diane Arbus)”,也展现了她更为宽广的艺术创作范围。兰登书屋(Random House)为她出版了同名书籍,该书不仅提供了按时间顺序编写的传记,还公布了她大量未发表的文章——这些文章证实了其文笔与眼睛同样敏锐。

该展览清晰地表明:将阿勃丝称为“怪胎摄影师”(她讨厌这个称呼)实为夸大其词,因为她拍摄的绝大多数肖像都是普通的美国夫妇(更有可能是夫人,因为她的作品中女性居多)——他们大多平平无奇,但阿勃丝却说服他们认可了自己的价值。她拍摄了纽约常见的离奇之象——如三个波多黎各妇女,她们看上去似乎对世上那些真切的现实感到震惊;又如一个身穿貂皮的豪门女性,愁眉不展的脸庞如同地形图般“崎岖”;又或是两个站在自动售货机里的女士,似乎坚信自己的美貌能够抵抗岁月的流逝。

© Diane Arbus

© Diane Arbus

的确,阿勃丝曾坦然承认她对怪胎的喜爱,并将他们看作是人类斗争的英雄——“在生活中,大多数人都害怕经历创伤,而畸形人却天生如此,他们早已通过人生的考验而成为贵族。”但无论生而是谁,都无法逃脱这一“创伤”。她镜头中的怪胎只是以夸张的形式存在于我们的梦境之中,并将“怪异”作为“戏服”披于肉体之上——实际上,我们与这些怪人十分相像,只不过没有他们那么夸张。马文·伊斯雷尔(Marvin Israel)——一位出色的平面设计师和艺术总监,为阿勃丝提供了杂志拍摄的工作,也成为了她最亲密的朋友——曾对阿勃丝说:“如果我们都是怪胎,那么我们的使命便是尽可能地成为怪胎”。

许多评论家对阿勃丝表示不满,认为她将普通人拍摄得如同怪胎一般。诺曼·梅勒(Norman Mailer)——阿勃丝曾为其拍过肖像——曾说:“把相机交给黛安·阿勃丝,就像把一枚真手榴弹放在孩子手中。”的确,她产生了“爆炸性”的影响,也侵犯了人们的自尊,而不只是梅勒。若以社会为肖像摄影拟制的标准来衡量,她的照片——相较于那些如人所愿的照片或是名人肖像——可谓是不近人情。摄影师本尼迪克特·J.费尔南德斯(Benedict J.Fernandez)说,他曾为阿勃丝找到一个年轻的女性助理,“她看起来像一个德国的牧场女工,金发碧眼,十分讨喜......黛安开始向她发问,我在一旁看着......她将这个天真无邪的小女孩——牧场女工的模样——变成了一个可怕而丑陋的女孩,而拍摄结束后又恢复了原样。”

© Diane Arbus

© Diane Arbus

然而,阿勃丝并未窃取拍摄对象的灵魂,而是让人们心甘情愿地将灵魂托付于她。她的照片像是一种对话,不仅仅是她对被摄者感到好奇,被摄者同样也对她感到好奇。她全然知晓摄影师在拍摄时身处于优势之位,也知道相机有多粗暴;因此,她对记者说:“相机是残暴的,所以我尝试尽可能地做一个好人,让事物变得平等。”她在寻求一种启示,而这种启示只有亲密关系(即使是短暂的亲密)才能提供。她鲜少将被摄者变得只是丑陋,更多的是令他们变得复杂。1962年左右,她不再使用35毫米相机,也不再剪裁照片,而改用2½×2½画幅的禄莱相机——这种双镜头反光相机持于腰间取景,使她与被摄者有了更为直接的接触(以及更为丰富精确的细节)。

拍摄时,阿勃丝并非对人们的生活进行游览式观光,而是与他们共度日复一日的时光。她在街上拦住人们,以某种方式说服他们邀请自己前往他们的家中并在床边摆弄姿势;固执少年、蒙纱妇女以及滑稽戏演员都与他配合——直视她的眼睛,自愿向她献身。显然,他们都信任阿勃丝。

她纤瘦而腼腆,看似弱不禁风,但却富有魅力。朋友们说,她说话时轻声细语,让人不由自主地想要靠近;同时,她的思维极其跳跃,让人下意识地想要仔细倾听。安妮·威尔克斯·塔克(Anne Wilkes Tucker)——她在遇到阿勃丝时还是现代艺术博物馆(MoMA)的一名实习生——曾说:“她是我一生中遇到过最有魅力的人。你会突然意识到,自己在向她诉说那些曾不愿与他人分享的故事......她总是有办法问一些极为私人的问题,然后发出笑声,令人放下戒备。”

© Diane Arbus

© Diane Arbus

乔尔·梅耶罗维茨(Joel Meyerowitz)曾看到一个陌生人被阿勃丝迷得神魂颠倒,瞬间就将自己的人生故事交付于她。他回忆道:“她瞪大双眼凝视着——另一位朋友伊莎贝尔·埃伯施塔特(Isabel Eberstadt)也曾说:“过分的是,她拥有一双极为无辜的眼睛”——她在倾听,完全专注于眼前的人......她的交流方式实在是令人神迷。”

阿勃丝前所未有地将不同被摄对象融为一体,为她所处时代呈现出了一幅未来之景。从20世纪50年代中期开始,艺术家和记者们因同质化的事物而感到苦恼,也因超负荷的电视和媒体而倍感压力;因此,他们都开始探寻新奇的事物,以重塑僵化的传统文化。在新新闻主义(New Journalism)诞生之初,汤姆·沃尔夫(Tom Wolfe)以一种极为个性的表达方式为知识分子讲述改装车;安迪·沃霍尔(Andy Warhol)也随着“汤罐”的问世而愈发客观冷静。

私人与内心生活已开始进入公众的视野——罗伯特·洛厄尔(Robert Lowell)等忏悔派诗人将他们的生活撰写于纸张之上;《生活》(Life)杂志也刊登了近来具有主观性质的图片报道。与此同时,性的壁垒也已然消失——1958年,弗拉基米尔·纳博科夫(Vladimir Nabokov)的《洛丽塔》(Lolita)出版;1960年,避孕药(Pill)上市;1964年,最高法院将亨利·米勒(Henry Miller)的《北回归线》(Tropic of Cancer)判为合法。女性群体开始烧胸罩、穿长裤,童贞也已和“白手套”、“平头”一样,不再成为纯洁的象征。

© Diane Arbus

© Diane Arbus

美国人对性别角色愈发感到不安。杂志也向人们发出警告:如果母亲没有扮演好卑顺的女性角色,男孩们长大后就会变成娘娘腔。与此同时,詹姆斯·鲍德温(James Baldwin)和艾伦·金斯伯格(Allen Ginsberg)进行了公开的同性恋文章写作;贾斯帕·约翰斯(Jasper Johns)也将同性恋引入艺术之中。阿勃丝痴迷于神话,她的书房有一本破旧的奥维德《变形记》(Metamorphoses);她专注于那些正在形成、模棱两可、两者之间及跨越性别的状态——一个男人因把生殖器藏进两腿之间而“变成”女人;一个穿着传统女性服装的女同性恋者,用宽大的臂膀搂着她那瘦小却更为男性化的伴侣;又或是双性人。她游走各地,为时代重构了神话的范式,并将重构后的神话送往二手的心灵商店,以供人们挑选。

阿勃丝无意涉及政治,却难免被卷入其中。在几幅爱国者参加游行的照片中,冷战(Cold War)和越南(Vietnam)只是被隐晦地提及,但却令照片充满紧张不安、疏离和道德幻灭感。即使在20世纪50年代,美国那些常见的形象——如《反斗小宝贝》(leave-it-to-Beavers)中的快乐家庭,又如《麦考尔》(McCall)杂志的“亲密无间”(togetherness)、迪士尼的“幸福快乐地生活下去”(Happily-ever-after)——也都已濒临破裂。一些摄影师——如威廉·克莱因(William Klein)和罗伯特·弗兰克(Robert Frank)——已用摄影报道向人们揭开这一“美好”的谎言。

© Diane Arbus

© Diane Arbus

生于1923年的阿勃丝拥有一个衣食无忧的童年。她的父亲大卫·涅梅罗夫(David Nemerov)是皮草时装店罗斯科(Russek)的董事,该店已于1924年从市中心搬到第五大道(Fifth Avenue)。她后来说:“对我而言,家族的财富总是让我蒙羞。当我在不得已走进那家店时......就像是在特兰西瓦尼亚(Transylvanian)某个中欧国家的恶心电影里当公主一样,这个王国是如此令人不齿。”她与家教老师共同生活在中央公园西区,对她而言,这儿就像是一个铁笼般的隔离病房,尽管它培养出了三个天才少年——她的哥哥霍华德·尼梅洛夫(Howard Nemerov)是一位曾获得普利策奖(Pulitzer)的诗人和作家,而她的妹妹蕾妮·尼梅洛夫·斯帕尼亚(Renee Nemerov Sparkia)则是一位艺术家。

令人震惊的是,幼年的黛安·涅梅罗夫(Daine Nemerov)已从根本上决定她将成为怎样的人。早在年轻时,她就已能够敏锐地察觉到那些与众不同的事物:她会在舞队中扫视,以寻找步调不一致的火箭女郎(Rockette);或许,她比大多数人看到的都更多。她的丈夫艾伦·阿勃丝(Alan Arbus)说,她就像是一台X光机;其老友简·艾略特(Jane Eliot)说:“她似乎踩在高跷上观察。”在高三时,阿勃丝撰写了一篇关于柏拉图的论文,其中便提到她对“差异”的热爱——“地球上的所有事物都不尽相同,这正是我所喜欢的:万物的差异性、独特性以及生命的重要性。我看到了美妙的事物,也看到了普通事物中所蕴含的神性。”

当她与艾伦·阿勃丝(Allan Arbus)相遇之时,艾伦年仅十八,正在罗斯科(Russek)的广告部工作,而那时的她也才十三岁。艾伦说:“当她走进我工作的办公室,并声称自己已博览群书时,真的把我吓坏了。” (她一生的阅读量尤为惊人——读过陀思妥耶夫斯基(Dostoevsky)、布莱克(Blake)、克尔凯郭尔(Kierkegaard)、里尔克(Rilke)的书;后来,在马文·伊斯雷尔(Marvin Israel)的建议下,还阅读了卡夫卡(Kafka)和席琳(Celine)的著作。在拍摄完《纹身男子》(Tattooed Man)后,阿勃丝送了艾伦一堆卡夫卡(Kafka)的书,而“他却曾以为卡夫卡是雪莱·伯曼笔下的虚构人物。”) 1984年,帕特里夏·博斯沃斯(Partricia Bosworth)为阿勃丝编写了传记,从中可知,她几乎从一开始就下定决心要嫁给艾伦,虽然她的父母曾试图劝阻她,但在1941年,她从菲尔德斯顿毕业并满十八岁后并未去上大学,而是嫁给了艾伦。

© Diane Arbus

© Diane Arbus

此前,他们常一同前往现代艺术博物馆(MoMA)——她在高中学习艺术专业——并在1937年观看了美国史上第一次摄影展,以及次年举办的“沃克·埃文斯: 美国影像”(Walker Evans:American Photographs)展览。1941年,艾伦送给阿勃丝一台格莱菲(Graflex)相机,也因看她使用相机而对摄影产生了浓厚的兴趣。阿勃丝曾上过贝伦尼斯·阿博特(Berenice Abbott)的摄影课,并将从中学到的摄影技术教授给艾伦;艾伦似乎掌握了摄影的诀窍,并阅读了安塞尔·亚当斯(Ansel Adams)的著作,不久后便成了摄影专家。

她总是自称技术不精;的确,艾伦也曾说:“如果相机出了问题,她会采取一些奇怪的解决方法——如把相机放在一旁不管,一两天后再拿起来重试。”但是,艾伦教给了她一种严谨的印相方法,这让她的照片变得极为精致且与众不同。

艾伦·阿勃丝回忆起往昔,他们那群人曾热切渴望研究摄影史。他说:“我们热衷于探索有关摄影的一切”——马修·布雷迪(Mathew Brady)(黛安所崇拜的战争摄影师)、蒂莫西·奥沙利文(Timothy O'Sullivan)、卡尔顿·阿特金斯(Carleton Atkins),以及不久后出现的布拉塞(Brassai)、比尔·勃兰特(Bill Brandt)、奥古斯特·桑德(August Sander)和维吉(Weegee)。他们曾前往阿尔弗雷德·斯蒂格利茨(Alfred Stieglitz)的画廊进行参观,并多次向他展示自己所拍摄的照片。艾伦说:“我们是孩子......这有点像看到了上帝”——斯蒂格利茨估计会喜欢这种说法。据艾伦所说,他们也曾给南希·纽霍尔(Nancy Newhall)——现代艺术博物馆(MoMA)的策展人——看过照片。“她面带微笑的说 (此时声音变得很高傲),你很开心,不是吗?”

© Diane Arbus

© Diane Arbus

在1943年艾伦以摄影师的身份进入通信部队(Signal Crops)前,黛安·阿勃丝作为模特,与艾伦一同完成时装照的拍摄,大卫·尼梅洛夫(David Nemerov)也曾聘请他们拍摄罗斯科(Russek)公司的报纸广告。1945年,他们的第一个女儿杜恩(Doon)出生;1954年,二女儿艾米(Amy)出生。1946年,他们开始了时尚摄影之路——黛安负责造型,艾伦则负责拍照。他们与康泰纳仕(Conde Nast)签订了合作协议,并在其中发表了大量作品;但对他们而言,此次合作使他们倍感压力,因为这并不是他们想要做的事情(艾伦想成为一名演员,但他也知道这意味着会暂时失业)。他们从不相信自己能够胜任时尚摄影师一职,尤其是理查德·阿维顿(Richard Avedon)。1955年,黛安向《时尚芭莎》(Harper's Bazaar)的艺术总监阿列克谢·布罗多维奇(Alexey Brodovitch)学习摄影,但这也同样没有让她找到自己真正想做的事情。

1956年的一个夜晚,阿勃丝向朋友诉说下午参加《时尚》(Vogue)杂志活动的经历时,眼泪夺眶而出,并在当晚终止了合作。此后,艾伦继续以黛安&艾伦·阿勃丝工作室(Diane & Allan Arbus Studio)的名义进行活动,而黛安·阿勃丝已前去寻找属于她的王国,如此便能乐在其中。

她写道:“在我看来,童年时期最令我痛苦的便是从未经历过逆境。我在一种不真实感中确认自身存在;在这之中,唯一能感知到的便是不真实。这种被呵护备至的感觉令我痛苦不已,虽然听起来很荒唐,但确实如此,就像我很久没有活在自己的王国一样。在我看来,这个世界似乎属于世界本身,我虽然能在其中有所领略,但这些经验似乎也从未归属于我。”

© Diane Arbus

© Diane Arbus

她决定忘却那些曾令她蒙羞的过往,重新建立起与现实的联系。晚年时期,她在课堂上说:“首先,我打算让自己变得贫穷”——她笑着说——“这一点我做得非常好”。然后她便开始追求自由,以获得属于自己的经验。她告诉学生:“我一直都觉得摄影是一个下流的玩意儿,这也是我为什么喜欢摄影的原因......第一次拍摄时我就感受到了它有多变态......我活着是为了做自己所热爱之事;而突然间,它仿佛给了我许可——让我看到了什么是自己真正热爱并愿付诸行动的事。” 其兄霍华德——他们的父亲希望他能够加入罗斯科(Russek)工作——也以类似的方式投身于艺术之中:“我从一开始便认为写作罪孽深重。”

莉赛特·莫德尔(Lisette Model)是一位移民摄影师;在二战前,她将镜头对准法国南部那些臃肿而不满的资产阶级,拍摄了他们闲逛的特写镜头——这些照片暗示着社会的衰败,也为阿勃丝的摄影创作提供了重要线索。1956年,阿勃丝带着她的35毫米相机,跟着莫德尔学习了两年;此后,他们便一直来往密切。艾伦·阿勃丝说,与莫德尔的会面 “是一个最为神奇的事情,因为仅上过她的三次讲习班,黛安便成为了成熟的摄影师。”黛安说,莫德尔“终于让我明白,越是具体,就越是普遍”;也令她坚信——即便是最为个性的面孔,也能承载最为普遍的人类经验。

在这一短暂的职业生涯中,阿勃丝花了大量时间来认清一件事:我们这些不平凡的人,究竟是怎样的。她说她在寻找缺陷,即一种具有辨识性的特征、人与人之间的差距,又或者说是明显的不同之处——“若从某一方面看,所有人都拥有这样的特征,但人们往往都以另一面现身,这便人们所观察到的。当你在街上看到一个人,你注意到的基本上都是缺陷;实际上,这种缺陷实只是一种特殊性,每一个人都拥有。然而,人们不满足于那些生来便具有的特质,因而为自己建构了另一套完整的特质。我们伪装自己,仿佛在向世界发出信号,让它以某种特定的方式来看待我们;但实际上,理想之貌与真实之貌大有不同。”

1959年,她带着女儿们搬出了他们的房子;但是三年来,她和艾伦都没有将这一事实告诉他们的父母,并依然相敬如宾,以至于露丝·安塞尔(Ruth Ansel)——一位平面设计师——回忆起在黛安家吃饭的那一晚,她看到艾伦在家,但在洗完碗后却离开了。

© Diane Arbus

© Diane Arbus

阿勃丝离开了时尚这一“人造之界”,转而开始探索在童年时期被拒之门外的“现实之界”。她的好奇心极强——带着相机,饥渴地窥视着那些阴暗的角落,并对环境加以分析理解——如同真空吸尘器一般,吸取着宇宙的细节。她反复地审视着现实与虚构之间的危险界限——在他看来,这一界限变化多端。1960年,她拍摄了蜡像馆中的谋杀场景和汽车影院屏幕上的云彩——白日里明亮的天空叠映在黑夜的一片漆黑之中;此外,无头男女、跨性别者也出现在她的照片之中,他们是所有人的化身——每天早晨出门前那个不加掩饰的自已。

前往她所去过的“世界”需要勇气。人们想知道,一个被萨考斯基(Szarkowski)描述为在生命接近尾声却仍像 “一个勇敢而略带忧虑的孩子”的人,究竟是以何种方式摄取她的照片。摄影师宏(Hiro)说,欧文·潘(Irving Penn)曾问他,阿勃丝是如何拍到那些裸照的——“你觉得她自己在拍照时也裸着吗?在双峰之间挂着一台禄来相机(Rolleiflex)?” (实际情况确实如此。)

她的勇气足以令她克服自身的恐惧。(她的艺术家朋友玛丽·弗兰克(Mary Frank)认为,她将真正的恐惧转化成了对技术能力的焦虑)。高中时,阿勃丝说别人总是认为她最胆大,但她确信,自己比任何人都胆小。1967年,她告诉记者:“八年来,我一直在探索与挑战,做一些在那备受呵护的童年时期就已痴迷的事情。我鲁莽地冲入其中,去探索一些怪异之事;但最终发现,暴力的危险——强奸、谋杀——比从事时尚摄影更令人感动,也更不可怕。”

总之,阿勃丝和许多摄影师一样——即使身处战争之中,也会因手中的相机而感到安心,她热爱摄影并陶醉其中。1964年,她在写给朋友的信中说:“如果我的杯子没有溢水,只是因为我一直在喝水。”但不为人知的是,她曾有多年的抑郁经历——伊莎贝尔·埃伯斯塔特(Isabel Eberstadt)说,她有时甚至难以走出家门,但脖子上的相机让她有了出门的机会。

© Diane Arbus

© Diane Arbus

阿勃丝曾写信给马文·伊斯雷尔(Marvin Israel)说,她想为每一个人拍照。作为权益之计,她策划了一个调查当代的风俗和神话的摄影项目。在1963年和1966年,她获得了古根海姆(Guggenheim)的资助,用以拍摄“美国的仪式、礼仪和习俗”。在第一份申请书中,她写道:“我想拍摄当下的重要仪式,因为生活在当下时,我们往往只感知到它的偶然、空洞和无形。当我们开始为今时不同往日而感到悔恨、为永远朝向未来而感到绝望时,那无数的神秘习俗却在等待着被赋予意义......这些都是我们自身的痕迹与征兆。我想把它们保存下来,因为仪式性的、奇特的普遍之物终将成为传奇。”(朋友们说,阿勃丝说话幽默而古怪、狡猾而诡谲;融合了天真与世故、虚幻和现实、诗歌的震撼和惊喜,这些特质都令她的写作充满活力。)

阿勃丝说,“作为当代人类学”的摄影令她十分着迷,因而在晚年时期,她曾想过做一本《家庭相册》(Family Album)。2003年,一本新书的问世——安东尼·W·李(Anthony W Lee)和约翰·普尔兹(John pultz),《黛安·阿勃丝:家庭相册》( Diane Arbus: Family Albums )(耶鲁大学出版社)——令她的想法得以实现,其中主要收录了她受委托拍摄的纽约家庭照片,这些照片在该书出版之前从未公布。

她总是依据好奇心来选取拍摄项目,而无论在何处,她总是能接到拍摄任务——如休伯特(Huberts)的小型马戏团,在那里,你可以通过放大镜看到小型婚礼,还有一个穿着婚纱的新娘;如狂欢现场,阿勃丝告诉修女她也参与其中,以便拍摄她们(但她认为照片不能很好地表达这种体验);又如俄罗斯浴场,裸着身子的丰腴女性躺在大理石板上,任由一个同样裸着身子的瘦按摩师服务——这个按摩师身穿围裙,在用橡树叶为女人们擦拭身体之后,飞身跳入冰冷的水池。

© Diane Arbus

© Diane Arbus

她去了三个裸体营(nudist camp)。“你可能会说,这没什么好说的。就像是进入了一个幻象,但却不知这幻象源自于谁。” 她看到的第一个男人正在修剪他的草坪。她写道,裸体主义者偶尔也“会有想穿上更舒适的衣服的冲动——一个小男孩希望能够在生日时收到衣服。”在裸体营中,如果你勃起或盯得太紧,可能会被驱逐;而她的照片邀请我们紧紧地盯着,虽不会被驱逐,但却产生了一种不道德感。她在课堂上说:“毫无疑问,呆在裸体主义营那种充满诱惑的地方,是一种极为可怕的体验......因为他们正四处玩耍并且完全(光着身子)......你也已经完全(光着身子)......”

有时,阿勃丝难以获得某些被摄对象的拍摄许可。她难过地向一位编辑说道:“今天,我看到一个男人躺在莱克斯大道(Lex Ave)一个教堂的台阶上,上面有块写着‘为冥想和祈祷而开放(Open for Meditation and Prayer)’的标示牌;这时,他的裆部突然打开,阴茎一览无遗。我难以开口要求他签一份许可书,你能做到吗?”

她拍摄的几乎都是肖像,而并没有新闻摄影意味的事件照片。在开始拍摄方形画幅后,她常常使用略微广角的镜头和闪光灯——以精确地展现被摄者的细节,并将他们“引向”我们面前,仿佛在与我们进行亲密的会面。照片背景时而不见踪迹,时而又以夸张的视角呈现,这令照片中的人物愈发向我们逼近。

© Diane Arbus

© Diane Arbus

当弗兰克(Frank)、克莱因(Klein)、里·弗莱德兰德(Lee Friedlander)和盖瑞·温诺格兰德(Garry Winogrand)等摄影师正用35mm相机打破平稳构图时,阿勃丝却相背而行;即使她的照片拍摄于被摄者的生活环境或街道,定格的瞬间似乎也极为自然,但却仍像是将人物置于一种传统的构图之中,略有几分影棚肖像的意味。她的艺术风格自成一派,但也有些许照片呈现出了“瞬间”的快照风格。

她的许多照片都是为杂志而拍摄。她曾试图以杂志摄影师的身份来谋生;而那时,杂志正开始与电视展开艰难的竞争。1960年至1971年期间,她与丈夫分居(但丈夫也在继续帮助她),并独自抚养他们的两个女儿;与此同时,她在七十多篇杂志文章中发表了250多幅照片。1965年,她的收入约为四千美元。

对摄影师而言,这是一个艰难的时期。1967年,现代艺术博物馆(MoMA)举办了一个名为 “新纪实”(New Document)的标志性展览,展出了弗里德兰德(Friedlander)、温诺格兰德(Winogrand)和阿勃丝的摄影作品。(直到1969年,纽约才拥有第一个专门的摄影画廊。)弗里德兰德说,在展览开幕后十天左右,他们三个人互相打电话,得知有人想从他们每个人手中各买一张照片,而这三次请求都来自同一个人——博物馆的警卫。他们不知该如何定价,于是决定直接以25美元出售。而除了警卫外,并无其他人前来询问。

© Diane Arbus

© Diane Arbus

1966年,阿勃丝身患肝炎,这一疾病往往同时引发抑郁症。1968年,她因肝炎复发而住进了医院;据博斯沃斯(Bosworth)说,她停用了所有抗抑郁药和避孕药。1969年,阿勃丝夫妇登记离婚,但仍以友好关系相处。随后,艾伦为了追求自己的演艺事业而搬到了加州(后来他在电视节目《M*A*S*H》中扮演了心理医生)。黛安给朋友写信说,有时,她觉得自己像是小孤女安妮(Little Orphan Annie)。

接下来的两年时间,阿勃丝计划前往收容所拍摄智障人士——拍摄对象的改变也预示着风格的转变。她在给艾伦的信中写道,“我终于找到了寻觅已久的事物”。这似乎是指那些人——他们为了万圣节派对而戴上面具;而实际上,他们既没有社交面具也没有自我意识,而是时刻以自己真实、完整且不设防的面目现身。他们身上透露出一种不加掩饰的自然情感、一种阿勃丝鲜少记录的不羁之乐,也显现出一种难以生存的艰辛困苦——所有的一切都抒发出直抵人心的情感,也蕴含着一丝深沉而不安的诗意。穿着万圣节服装的这些人物,可能是某个破败宗教的信徒,也可能是去废墟中的心灵宫殿参加舞会,有张照片甚至可能是“复活”的戈雅。杜恩·阿勃丝(Doon Arbus)对这些照片评论道:母亲的照片“为纯情而摒弃了讽刺,为温柔而摒弃了权威”。浪漫与笨拙不期而遇,令照片衍生出一种费解却又动人的复杂情感。

© Diane Arbus

© Diane Arbus

1970年左右,露丝·安塞尔(Ruth·Ansel)拜访了阿勃丝。那时,阿勃丝正在为现代艺术博物馆(MoMA)研究新闻照片,墙壁上也因此贴着一些照片——巨大而碎裂的腹部、流血的尸体。安塞尔说,她第一次为阿勃丝感到害怕。

1971年7月,黛安·阿勃丝割腕并服下巴比妥酸盐,穿戴整齐地死在了浴缸里。马文·伊斯雷尔(Marvin Israel)连续两天都无法打通她的电话,最终在浴缸里发现了她的遗体。

乔尔·梅耶罗维茨(Joel Meyerowitz)说,她的去世在“摄影圈中引起了轰动。她是近来较为成功的摄影师,知名度颇高。我们在想,如果摄影都无法支撑她并令她自杀,那我们这些人该怎么办?......在我们看来,摄影一件是值得花费一生精力来对待的事情。” 这时,他哽咽了,随后继续说道:“伙计们,阿勃丝给我们一个教训,摄影并不值得我们如此对待!”

然而,阿勃丝的照片仍在上演着摄影的矛盾把戏:摄影师保存人们的记忆,而这些人对世界的影响却远远不及摄影师本身。在她去世32年后,世界已不再有她,可她的照片却仍在向我们发问——我们是谁?也反复地告诉我们——我们是谁。

《名利场》(Vanity Fair),2003年11月

作者

维姬·戈德堡(Vicki Goldberg)是西方摄影评论领域的领军人物之一,以富有说服力和洞察力的文章著称。《光影的要义》(Light Matters)首版于2005年,该书收集了作家写作生涯以来的诸多优秀散文和评论。

译者

南艺翻译小组是由南京艺术学院传媒学院曹昆萍副教授率领摄影专业在读硕士生组成的翻译团队,作为一个翻译团体,我们希望通过对《光影的要义》这本书的译介为广大影像爱好者与研究者提供一个相互交流与学习的机会,并以此作为一个起点,期待在今后不断地学习与完善的过程中,为大家译介更好的影像读本。由于这是南艺翻译小组成立以来译介的第一本书,在翻译实践中有不少译文在保留原文的语言风格方面或许还存在一些瑕疵或疏漏,在此敬请广大读者及时发现并给予指正。

原标题:《万字长文,走入戴安·阿勃丝的摄影世界》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司