- +1

纪念刘衍文先生|寄庐志疑:命运能否预知和改变

刘衍文(1920-2021)

2021年8月17日晚,古典文学研究专家、上海市文史馆馆员、华东师范大学中文系教授刘衍文先生因病逝世,享年一百零一岁。

刘衍文,1920年生,浙江省龙游县人。少年时受日寇侵扰而失学,在逆境中刻苦自学,于东南各大报刊发表文字。曾受知于著名学者、浙江省通志馆馆长余绍宋,得入馆任职,编辑馆刊,撰写艺文目录提要。后长期从事文论教学与研究,讲授“文学概论”“古代文论”“中国文学史”“清诗研究”“文学鉴赏论”“《文心雕龙》研究”等课程。著有《雕虫诗话》(1946)《文学概论》(1957)《寄庐杂笔》(2000)《寄庐茶座》(2004),编有《中国古代文学》(1988)《中国文坛掌故事典》(1993)《现代作家书信集珍》(1999)等。与长子刘永翔教授合著有《文学的艺术》(1985)《古典文学鉴赏论》(1991,1995)《袁枚〈续诗品〉详注》(1993)等。

刘衍文先生自2012年7月起在《上海书评》开设“寄庐志疑”专栏,至2017年3月25日发表了最后一篇。他在《“不从糟粕,安得精英”——寄庐志疑·引言》中说,“我在现实中碰到过好些不易解答的事,早就想在专业著述告一段落后志其所疑”,“如今我所陈述的,多数不能用现代知识解释,少数能解释,但未必得其正解,均有待于之后高明者解之”。现重刊《命运能否预知和改变——寄庐志疑·命理丛谈(一)》一文(载2013年5月12日出版的第二百三十二期《东方早报·上海书评》),纪念刘先生。

刘衍文先生

人的命运是注定的吗?如果答案是肯定的,那么能够预知吗?

放眼宇宙,宏观世界似乎是宿命的、注定的,能够掐指而算,我们从星球现在的位置可以预告它们将来会到达哪里。但微观世界却有所谓的“不确定原理”,动量和位置、能量等均不能同时测准。那么我们人呢?人介乎宏观与微观之间,其命运到底是可测还是不可测的呢?

问题是复杂的。人的命运,有时可以逆料,有时却不可。言其可料,西哲尝云:“性格即是命运。”此话具有局部的真理性,中国古人早就根据性格来推测人的命运了。例如:

战国时,盆成括出仕齐国,孟子听到这个消息,就说:“死矣盆成括!”后来盆成括果然被杀,孟子的门人就问老师:“夫子何以知其将见杀?”曰:“其为人也小有才,未闻君子之大道也,则足以杀其躯而已矣。”(《孟子·尽心下》)

三国时,隐士孙登就对嵇康说:“今子才多识寡,难乎免于今之世矣!”后来嵇康果然为司马昭所杀(《晋书·孙登传》)。

其实,除了性格的因素以外,二人的悲剧性结局尚与言论自由度与刑法有关,这倒无关于专制还是民主,因为即使在民主制度下,依然有屈死之魂,苏格拉底就是一个例子,关键在于有没有刑律的宽松和对言论的宽容。

说得再全面一点,应该是时代、遭际、性格和教养的合力造成了一个人的命运。

《三国演义》里有一个故事,尽管是虚构的,却足以说明问题。

赤壁之战,曹操战败逃归,诸葛亮算出他必然要走华容道,派关羽去把守。因为“夜观乾象,操贼未合身亡。留这人情,教云长做了,亦是美事”。命令下达后,关羽不禁疑惑:“若曹操不从那条路上来,如何?”诸葛亮教他“可于华容小路高山之处,堆积柴草,放起一把火烟,引曹操来”。关羽更加不解,问:“曹操望见烟,知有埋伏,如何肯来?”诸葛亮笑道:“岂不闻兵法‘虚虚实实’之论?操虽能用兵,只此可以瞒过他也。他见烟起,将谓虚张声势,必然投这条路来。”(第四十九回)结果正如诸葛亮所料:

正行时,军士禀曰:“前面有两条路,请问丞相从那条路去?”操问:“那条路近?”军士曰:“大路稍平,却远五十馀里。小路投华容道,却近五十馀里;只是地窄路险,坑坎难行。”操令人上山观望,回报:“小路山边有数处烟起;大路并无动静。”操教前军便走华容道小路。诸将曰:“烽烟起处,必有军马,何故反走这条路?”操曰:“岂不闻兵书有云:‘虚则实之,实则虚之。’诸葛亮多谋,故使人于山僻烧烟,使我军不敢从这条山路走,他却伏兵于大路等着。吾料已定,偏不教中他计!”诸将皆曰:“丞相妙算,人不可及。”遂勒兵走华容道。

在三岔路口,曹操分明有两种选择,一条“并无动静”的大路,一条“数处烟起”的小道,但曹操的性格、经验、修养和见识,这一切都“怂恿”和“诱使”他弃“阳关”而取“羊肠”。是的,前面的确横着两条道路,但对曹操来说,只存在着一条。即使前有岔道多多,他的选择也并无二致。当我们在人生的歧路上似乎面临选择时,实际上却别无选择,我们的性格、经验、修养和见识把我们推向冥冥中早已注定的道路。杨朱见歧路而泣,“为其可以南、可以北”(《淮南子·说林训》),但他最终总要踏上一条道路,而这条道路肯定是根据他“拔一毛而利天下不为也”的宗旨选定的。

青年刘衍文

授课中的刘衍文

会议中的刘衍文

刘衍文先生

不过,虽然可以从时代、遭际、性格和教养大致推测一个人的命运,但一些傥来的祸福却非意料所及。

《庄子·达生》记了两个人的遭遇:一个是鲁国的单豹,他善于养生,“行年七十而犹有婴儿之色,不幸遇饿虎,饿虎杀而食之”;一个是张毅,无论对阔人还是穷汉,他都乐于交往,活脱一个“好好先生”!但“行年四十,而有内热之病以死”。“豹养其内而虎食其外,毅养其外而病攻其内”,飞来横祸和突发疾病,都是他们本人或旁观者事先意想不到的。

正因为人智之所不能料者太多,于是人们便乞灵于术数。最早的前知之术当是占卜,用来预测将来之事的吉凶祸福,此术就我国来说至迟在商代已经出现,用的是甲骨,称之为“卜”;到周代演变成用蓍草,称之为“筮”。后世嫌其不验,迭有创新,大六壬、奇门遁甲、太乙数三式应运而生,以满足人们预知未来的需要,今日犹流行于世。推测个人命运的术数,则有春秋时代“发明”的相术,根据的是人的容貌和骨格。至于依据人的生辰来推算穷通的术数,主要有两种,一种是五星之术,一种是子平之术。前者大约起于后汉,王充《论衡·命义》中曾有提及。苏东坡尝言:“退之(韩愈)磨蝎为身宫,而仆乃以磨蝎为命,平生多得谤誉,殆是同病也。”(《东坡志林》卷一)谈的当是五星之术的推算。宋代方起的紫微斗数似为五星术的别支分派,今台湾操其术者甚多。后者则出现较晚,大约滥觞于南北朝,《北齐书·方技传》有术士魏宁以人出生年月推算禄命的记载;发展于唐代,韩愈《唐故殿中侍御史李君墓志铭》记李虚中“以人之始生年月日所直日辰支干,相生胜衰死王相,斟酌推人寿夭、贵贱、利不利”;成熟于五代,据《四库》馆臣所考,以人所生年月日时的干支(亦作“幹枝”,年月日时各有干支,合成“八字”,或称“四柱”)来推算命运,起于其时的徐子平。“子平之术”且后来居上,至今内地、港澳和台湾地区,街头巷尾,特别在寺庙门前,常有人以此术招徕顾客。港澳和台则公开行术,内地则屡禁不止。我少时好奇,亦曾加以研习。

刘衍文一家

刘衍文、刘永翔父子

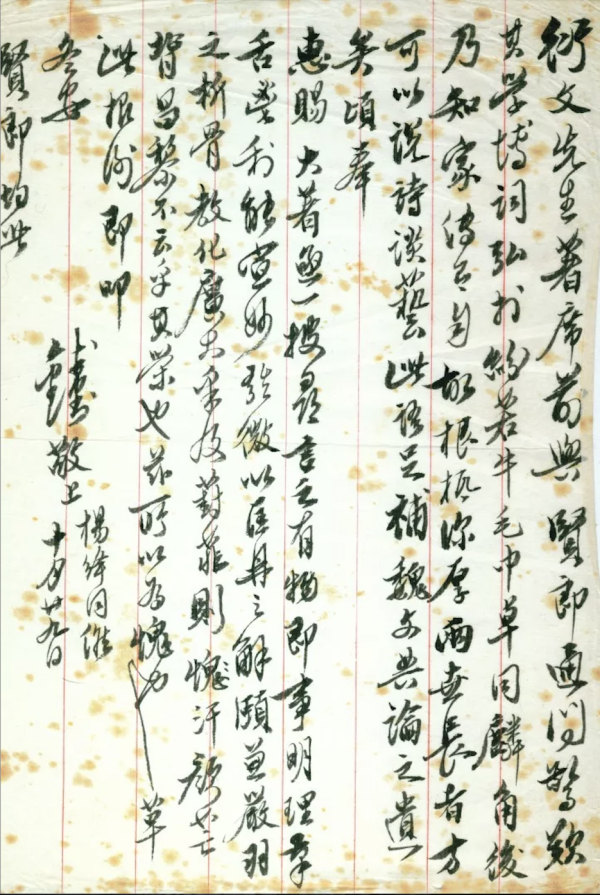

钱锺书致刘衍文书

先秦诸子中,只有墨子明诏大号不信宿命,撰有《非命》三篇,但并没有作学理上的批驳,只是从功利的角度出发,认为人信命后就会一切委之命运,不复努力(唐代韩愈攘斥佛老,也从功利着眼,辩论方式颇为相似)。其实墨翟先生未免多虑,不论学派还是个人,信奉宿命论并不会妨碍其奋发有为和积极进取。

除墨家外,诸子百家大致都信天命,有相信命运不可移易的,也有相信命运能够改变的。

孔子说:“道之将行也与,命也;道之将废也与,命也。”(《论语·宪问》)子夏则曾引“死生有命,富贵在天”之语来劝慰他人,有人说这话就是他从孔子那里听来的(《论语·颜渊》)。庄子也赞成人生有命,其《大宗师》篇假托子桑之言曰:“吾思夫使我至此极者而弗得也,父母岂欲吾贫哉!天无私覆,地无私载,天地岂私贫我哉!求其为之者而不得也,然而至此极者,命也。”《列子·力命》则假托“力”与“命”的对话,否定了“力”的作用,将寿夭、穷达、贵贱、贫富都归因于“命”,而“命”也只能顺其自然,没有予夺之权。《列子》是晋代的伪书,而其先则东汉的王充,其后则梁代的刘孝标,都秉持同一观点,也就是说,赞成命运是任何力量都无法改变的。

王充《论衡·命禄篇》云:

凡人遇偶及遭累害,皆由命也。有死生寿夭之命,亦有贵贱贫富之命,自王公逮庶人,圣贤及下愚,凡有首目之类、含血之属,莫不有命。命当贫贱,虽富贵之,犹涉祸患矣;命当富贵,虽贫贱之,犹逢福善矣。

刘孝标《辨命论》云:

化而不易则谓之命。命也者,自天之命也。定于冥兆,终然不变。鬼神莫能预,圣哲不能谋。触山之力无以抗,倒日之诚弗能感。短则不可缓之于寸阴,长则不可急之于箭漏。至德未能踰,上智所不免。(《文选》卷五四)

孟子则并不抹煞人的努力,虽曾感叹道:“莫非命也,顺受其正。”但接着又说:“是故知命者不立乎岩墙(危墙)之下。”(《孟子·尽心上》)主张命运尚可由人自己予以调整。荀子提倡“制天命而用之”(《荀子·天论》),则更彰显出主体性的豪迈。《周易·文言》则明言:“积善之家必有馀庆,积不善之家必有馀殃。”虽似描述之言,却向人们暗示了一条改变命运的途径。

常人则往往将顺利归功于自己的能力,将困顿归咎于命运的不公。这种心理,与将成功归因于自己的智商和努力,不感激他人的提携和帮助;将失败归咎于他人的压制和阻挠,而不检讨自己的误判与蛮干,其逻辑是完全一致的。项羽相信自己的拔山之力、盖世之气,年轻时看到秦始皇出巡的盛况,忍不住野心勃勃地说:“彼可取而代也!”待至兵败乌江,却对部下自我辩护说:“天亡我,非战之罪也。”我想他在巨鹿之战之后、灭秦入关之时,一定顾盼自雄,绝不会说出“此天佑我,非我之能也”这样的话来。

但大诗人白居易则不然,他把自己的成功也看成命运的眷顾。在《与杨虞卿书》中,他说:

凡人情,通达则谓由人,穷塞而后信命,仆则不然。十年前,以固陋之姿、琐劣之艺,与敏手利足者齐驱, 岂合有所获哉?然而求名而得名, 求禄而得禄,人皆以为能,仆独以为命。命通则事偶,事偶则幸来。幸之来尚归之于命,不幸之来也, 舍命复何归哉? 所以上不怨天, 下不尤人者,实如此也。(《白氏长庆集》卷四四)

不过,一个活生生的人,自觉有“主观能动性”,总不甘心于听从命运的摆布,但奋斗的结果又往往使人失望,面对茫茫前路,心下未免惘然,不知何处可以着力。佛教传入以后,人们似乎找到了希望,印度的因果报应之谈与中国固有的福善祸淫之说一拍即合,出现了许多行善而得善果、作恶而获恶报的故事。于是就有人想出了施恩望报、行善求福的“改命”之法。

明代的袁了凡(1533-1606),少年时遇到一位孔姓老人,算其终生:

县考童生,当十四名;府考七十一名,提学考第九名。明年赴考,三处名数皆合。复为卜终身休咎,言:某年考第几名,某年当补廪,某年当贡,贡后某年,当选四川一大尹,在任三年半,即宜告归。五十三岁八月十四日丑时,当终于正寝,惜无子。余备录而谨记之。自此以后,凡遇考校,其名数先后,皆不出孔公所悬定者。独算余食廪米九十一石五斗当出贡;及食米七十一石,屠宗师即批准补贡,余窃疑之。后果为署印杨公所驳,直至丁卯年(1567年),殷秋溟宗师见余场中备卷,叹曰:“五策,即五篇奏议也,岂可使博洽淹贯之儒,老于窗下乎!”

遂依县申文准贡,连前食米计之,实九十一石五斗也。余因此益信进退有命,迟速有时,澹然无求矣。

袁氏本打算就这样听天由命了,后来却遇到云谷禅师,禅师教他填“功过格”,“令所行之事,逐日登记;善则记数,恶则退除”,待三千善行圆满,果然命运改变,无子而得子,无寿而得寿,无科第而得科第,孔老对他后半生的推算不准了!

有人讽刺袁了凡这么做,是“与天地鬼神为市(做生意)”,行善是为了使自己获利。此言未免刻薄。记得《红楼梦》十五回王熙凤对铁槛寺老尼说:“你是素日知道我的,从来不信什么是阴司地狱报应的,凭是什么事,我说要行就行。你叫他拿三千银子来,我就替他出这口气。”一个家庭妇女,却道出了古今多少贪官污吏的心声,读之真觉毛骨悚然!一个为获利而行善,一个为获利而作恶,对比下来,孰是孰非,孰当效法而孰当为戒,明理者自能知之。了凡先生的这种做法,比起“但行好事,莫问前程”的精神自然望尘莫及,但对提高个人修养、营造和谐社会还是不无裨益的。不过,为善作恶能否改变命运,在科学上是得不到验证的,因为我们不能让一个人活上两遍以作对照;在历史上也找不到实例,司马迁在《史记·伯夷列传》里早已对“天道无亲,常与善人”之说提出怀疑了。

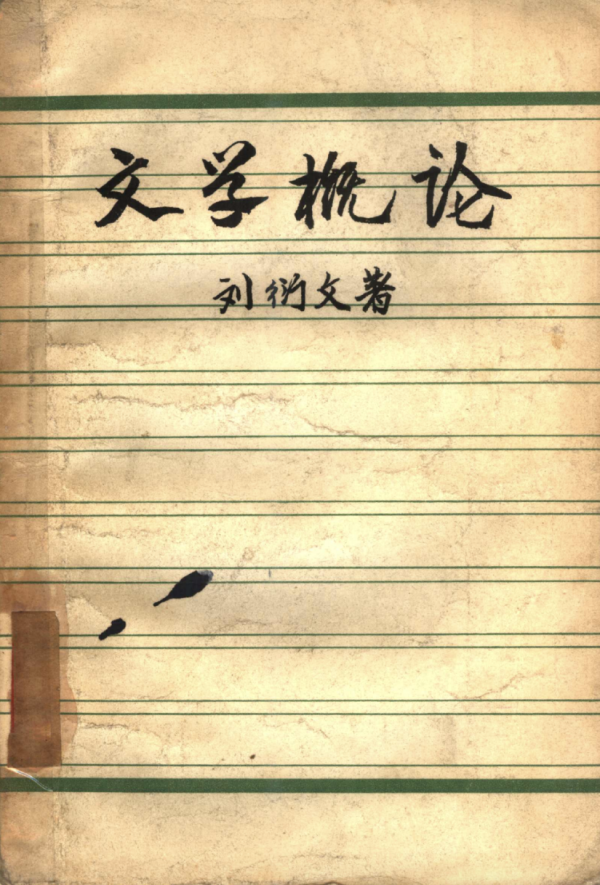

刘衍文著《文学概论》(1957)

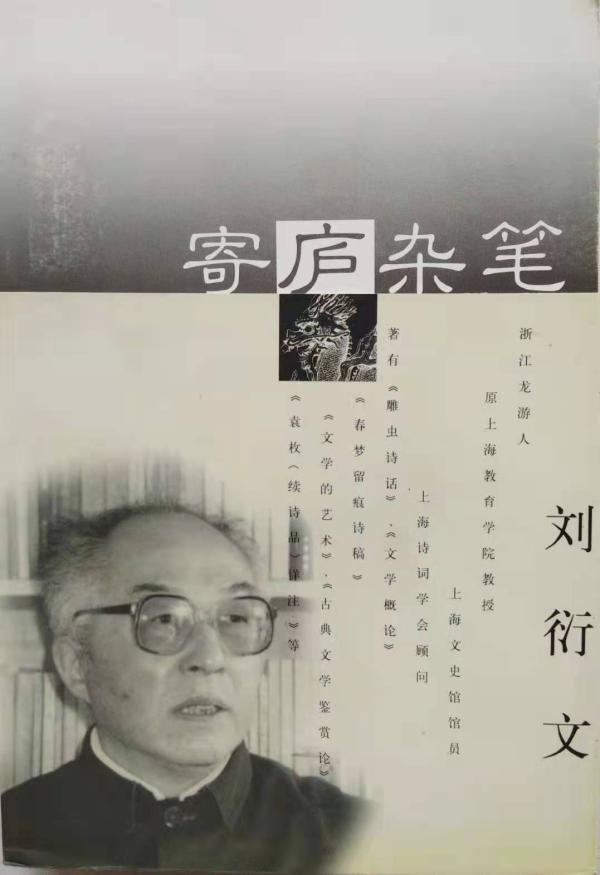

刘衍文著《寄庐杂笔》(2000)

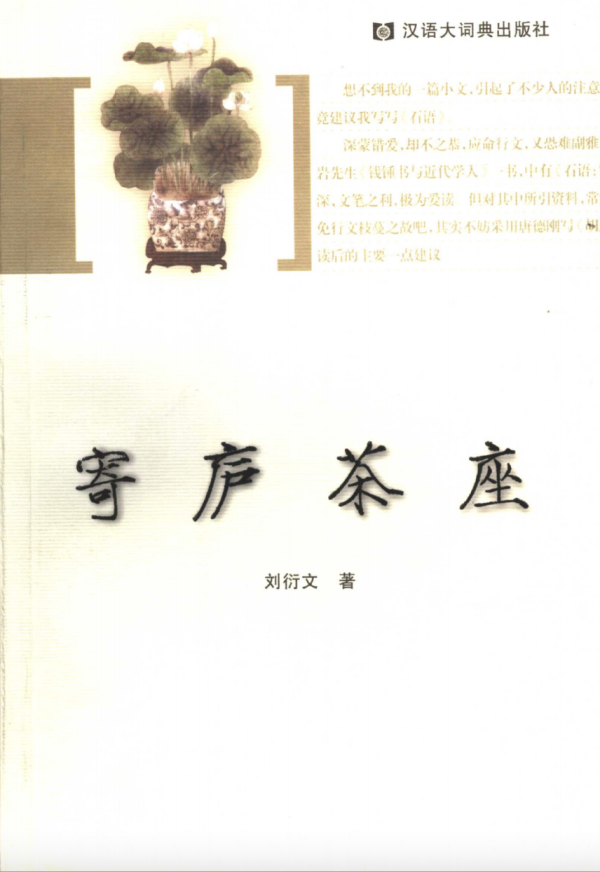

刘衍文著《寄庐茶座》(2004)

刘衍文、刘永翔著《文学的艺术》(1985)

刘衍文、刘永翔著《古典文学鉴赏论》(1995)

术数中却有专事改变命运的一种,那就是堪舆之术(俗称看风水)。此术认为住房(阳宅)和坟地(阴宅)都会影响人的命运,依其术加以拣择或改造,不必行善,也可以趋吉避凶、家道兴旺。如今港澳台之人对此术甚为信从,大陆受唯物主义教育已久,本来早已唾弃此术,然随着交往的增多,营宅葬亲,亦有公然请风水先生为上客者。这方面尤以实业家为甚,公司选址、开张择日,无不延请术士。面对无常的商海,他们显得多么不自信呀!

堪舆之术,在其理论根基上,实际已经否定了宿命论,有现代存在主义者“自我选择”的味道(当然这是就另一种意义说的)。纪昀(1724-1805)曾注意到子平之术与堪舆之术之间的矛盾,《阅微草堂笔记》卷八记录了他与一位擅长术数门生的对话:

余尝问以子平家谓命有定,堪舆家谓命可移,究谁为是?对曰:“能得吉地即是命,误葬凶地亦是命,其理一也。”斯言可谓得其通矣。

若站在宿命论的立场,这话的确也符合逻辑,毕竟看得中的房屋或坟地,未必能买得下来呀!我常常这样想:并不是阴宅和阳宅决定了人的命运,而是术者通过两者所处的空间及其形态窥知了主人或其后裔的生存情况,换句话说,就是给住宅或坟地“看相”,推测入居者是何等样人而已。周密《齐东野语》卷十五记南宋时有一位人称耿听声的术者,能嗅衣物而知主人的吉凶祸福,道理想来是一样的。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司