- +1

陆元敏访谈录

迄今为止,我给陆元敏老师策划过八个展览,编辑出版了四本中英文影集图录,联系不算少,却没有坐下来好好做过一个深入的访谈。感谢《中国摄影家》杂志的阳丽君主编,她的约稿给予我一个很好的理由和机会,使得这篇访谈能够完成。事实上,通过在陆老师家里进行的两次访谈,他更多的心路历程才被我知晓和理解,而读者,自然是有福了。

姜纬:我们从你插队落户时期讲起吧,你是什么时候去农场的?

陆元敏:1968年去的,崇明的一个农场,东风农场。前些日子有篇文章,我讲自己从来没有离开过上海。

姜纬:插队落户也是在上海。

陆元敏:就是。东风农场的地方现在有名了,就是东平森林公园那里。

姜纬:那时候你读书读到什么阶段?

陆元敏:初中,我是66届初中毕业,因为“文革”停了两年,所以到68年才分配去向的。

姜纬:那两年就一直闲在家里?

陆元敏:也不是,有段时间蛮有劲的,参加美术组,学校里的美术小组。

姜纬:你是在什么学校读初中的?

陆元敏:一所不太好的中学,第五十九中学,在大木桥路,离我当时住的襄阳路蛮近的,穿过肇嘉浜路就到了。那时候我读书不太上心,只好到这所中学。

姜纬:美术小组具体做些什么呢?

陆元敏:有一个艺术学校毕业的老师,平时教教我们,画画什么的。那个时候正好派上用处了,搞宣传,画领袖像,老多事情,老忙老积极的。我们这个美术小组有个像组长那样的头头,比我大几岁,吕敬人,现在是有名的设计师了。

姜纬:后来68年就去崇明农场了。

陆元敏:当时有一半人留城里,家里人总以为我可以留在城里,没有想到分配去插队落户了。我记得父亲还去学校争取留城里,结果领导讲,那么你们想怎么办?父亲就说如果实在不行,就回我们老家浦东川沙。幸亏没有去,否则可能后来没有那么快回城。有个朋友是学校的一个小领导,他说还是去农场比较好,他帮了忙,我们可以挑选一个农场,所以就去了崇明。

姜纬:感觉农场比偏远的农村好过一点吧?

陆元敏:实际上农场是蛮艰苦的,半军事化管理,什么事都集体行动,管理蛮严的,没什么个人自主的余地。

姜纬:你在农场做些什么?

陆元敏:一开始就是种地。种棉花和水稻。棉花还可以,种水稻是真的苦。水里面弯腰干活,插秧什么的,还有虫,崇明倒没有蚂蟥,但是有另外的虫,也咬人的,我是怕虫的,踏进水里不晓得下面有点啥,真的痛苦。但好处也是有的,我睡眠不太好,有点神经衰弱,到了农场,每天体力活,睡觉踏实了。

姜纬:难以想象你是怎样熬过来的。

陆元敏:好在没过多少日子,会一点美术就又有用处了。发生了珍宝岛事件,就把我调到场部去了,当时有个政宣组,我就在这里面。事情都是兼着做的,画画,又做电影放映员。画画是一阵阵的,随形势任务的,电影放映几乎每天晚上都有的。那时最大的娱乐活动就是看电影了,农场有许多连队,所以是连轴转的。电影拷贝放在自行车上,放映机是当天连队用拖拉机来拉的。都在露天看电影,散场以后,我收拾电线什么的,地上非常脏,再回自己住的宿舍,蛮辛苦的。

姜纬:你对于美术的兴趣,是什么时候开始的?

陆元敏:小时候常常在墙上涂涂画画。大概是小学四五年级时,弄堂里有个老头,戴顶贝雷帽,家里布置的有点情调,自称是画家,贴布告要招学生,结果只有我一个人报名。他拿了一本费新我编的《怎样画铅笔画》算是教我了。上中学了,对连环画产生了兴趣,也有临摹。

姜纬:你在农场几年?

陆元敏:算起来有八年。这八年的经历感觉特别丰富,现在八年是一眨眼,我退休都已经十年了,不知不觉时间就过去了。

姜纬:我知道你对文艺的兴趣比较广泛,喜欢音乐,看到过你拉小提琴、大提琴,这个兴趣是什么时候产生的?有老师教过吗?

陆元敏:也是在农场期间。第一年是劳动,想锻炼身体练肌肉。后来有一阵风气,许多人学乐器。开始是小提琴,几乎是自学的。拉琴了,就对锻炼身体不积极了,呵呵。我花了18块买了小提琴,一个月的工资。复兴中路一家琴行,排队买,人手一只提琴盒子,好像人人拎了一只金华火腿。当时兴致高,晚上又怕影响别人休息,所以常常会到羊棚这种没人的地方去拉。

姜纬:那么画画还是在继续?

陆元敏:是的。过了一两年,贺友直来了。他是刚刚解放,他单位上海人民美术出版社让他到几个地方的农场去,崇明,还有黑龙江。每个农场挑选人,让贺友直辅导画连环画,也是为了宣传的需要,连环画传播量大。我们农场有两个人跟他学习,我是其中之一。巧了,黑龙江的农场里,是吕敬人跟着他学。

姜纬:贺友直是连环画大家,《山乡巨变》当年太有名了。

陆元敏:是有名气的。他是教我们整个过程,从挑选人物模特开始,所以我也居然有过好像导演选角这种经历,到连队食堂里去挑选,觉得谁合适就记下来,再带到场部。然后就速写,作为将来连环画的一个人物的形象。其实想想,连环画里面的人物,就是几根白描线条,用不着像选电影演员那样复杂的。

姜纬:但不管怎样,当时总归是学到了一个创作过程。

陆元敏:没错,速写,还有写生,贺友直是有真本事的,看一眼就记牢了,后来再画出来,活灵活现。他有许多速写送给我,后来全都丢了,蛮可惜的。

姜纬:我觉得这样的学习,可能对于你以后拍照片有作用的,怎样从日常生活中去敏锐感受,还有提炼,还有快速的取舍判断。

陆元敏:是有作用的。贺友直的方法是生活化,真的来源于生活,所以有灵气,而且他头脑清晰,晓得要什么,不要什么。

姜纬:你跟随他学了多长时间?

陆元敏:有几个月。后来我被借调到青年宫,就是现在的大世界,那里放电影缺人手。青年宫应该和农场有关系的,好像都是团市委的下属单位。73、74年这个阶段,我被借到青年宫,就回到市区了,有时间到长乐路的人民美术出版社单独请教他。有时他还到我家里来指导。我学他的笔法,学得蛮像的,出版社的人也分不清楚了。再后来我在人民美术出版社出过一本连环画《雏鹰》,宣传农场先进人物什么的,署名是农场集体创作,不突出个人的。

姜纬:这本连环画的文字脚本是谁写的?

陆元敏:文字好像是王周生写的,也有可能是别人写她的事迹,我记不准确了。她当时也在东风农场,属于培养对象。回城后她到了社科院文学研究所,写过一本长篇小说《陪读夫人》,蛮有名的女作家。

姜纬:农场真是藏龙卧虎。

陆元敏:是蛮奇怪的。当时农场里另一个拉小提琴的,傅星,后来当了作家,现在好像在《萌芽》杂志当主编。政宣组的组长叫蒋丽萍,后来当过中学老师,做过记者,再后来是上海作家协会的专业作家,比我小几岁,故世比较早,十年前就去世了。还有一个,沈善增,也是68年到东风农场的,他后来也是作家,前几年去世了。最早写我照片的评论文章是这两个作家写的,同一个农场出来的战友,发在《人民摄影报》上,哈哈,那时候还不认得摄影评论家。

姜纬:有意思,农场出了好多个作家,这跟生活的深刻体验有关。

陆元敏:应该有关系的,不甘心,靠自己奋斗,艰苦的生活状况,应付各种各样情况,这些都是磨练人的。再加上本身心思敏感,农场生活会放大感受,像收集到仓库里面,后头的创作过程中一点点拿出来,就是好材料。

蒋丽萍文章

沈善增文章

姜纬:你是什么时候回城的?

陆元敏:1976年。之前借调到青年宫,他们有意留下我,我就向农场领导提出申请想上调回城。其实有些人到农场三年后就开始逐渐回城了,我是前后八年才正式回城,到市政研究所上班。

姜纬:怎么会到了市政研究所?

陆元敏:那时候市区一些单位会到农场招人。市政研究所想要一个拍照的,觉得放电影应该跟摄影有点搭界,胶片什么的,好像一样的。其实那时我还没有拍过几张照片。拿到通知,我觉得蛮巧,建国西路离我家近的。

姜纬:你在市政研究所具体拍点什么呢?

陆元敏:就是市政建设方面的内容。比如早期的人行天桥,市政改造,整个建造过程需要照片记录,还有某条道路出现了裂缝,也要拍下来作为档案。

姜纬:当时使用什么照相机?

陆元敏:海鸥DF。那时候,单位把相机看作非常贵重的东西,平时锁起来的,有任务时才可以用。单位还有暗房,海鸥放大机。我在单位有个师傅带着的,所以严格讲自己也不能算是摄影师,是摄影助理,更加不能随意使用照相机了。

姜纬:自己想拍点什么就难了。

陆元敏:我老是想拍点自己的照片,没有办法,心里有点不舒服,也是因为这个原因,后来自己一咬牙去买了一台海鸥4B双镜头反光照相机。所以觉得在市政研究所没什么劲,就想办法调到别的单位去了。

姜纬:那是什么时候?是普陀区文化馆吗?

陆元敏:1982年,还不是普陀区文化馆,当时去了吴淞区文化馆,这个区1980年新成立的,后来没几年,吴淞区和宝山县合并成宝山区,那么就自然而然到了宝山区文化馆。吴淞区文化馆这几个字还是程十发题的,老灵的,后来并到宝山区,成立宝山区文化馆了,再请他题字,他只写了“宝山”,可能年纪也大了,字的样子不太一样,拼接起来气息完全不对了。

姜纬:后来怎么又去了普陀区文化馆?

陆元敏:当时的问题是离家里越来越远了,吴淞区文化馆在张庙,还不算太远,毕竟是新的单位,新照相机,专门建了暗房给我一个人用,蛮感动的,也蛮开心。在吴淞区文化馆两年,有个读大学的机会了,上海师范大学有专门为文化系统单位干部设立的课程,第一年学素描等比较基础的,第二年主要是学国画。就此眼高手低了,哈哈,以前还对油画、连环画蛮有兴趣的,读书以后,晓得多了,兴趣反而没有了。我们这批同学倒是一直保持着联系,两年时间朝夕相处,还时常外出写生,也像是一起旅游,费用都是单位出的。吴淞区文化馆连我在内有三个人读书,两个读完就到别的地方去了,一个去了上海美术馆,一个到国外搞设计,只有我回文化馆工作了几年,也算对得起单位了。

姜纬:你刚才说吴淞区没几年就合并到宝山区了。

陆元敏:是的。所以88年就到了宝山区文化馆。这就真的远了,上下班时间太长,每天挤进挤出公交车要花几个小时,吃不消了,就想调单位。有一个农场的朋友在文艺出版社当个领导,开始想到这家出版社去,但没有摄影师这个岗位,朋友问我愿不愿意搞设计,我一想,等于要重起炉灶,算了。就在这个时候,普陀区文化馆有机会了,那里搞摄影的人出国了,位子空出来了。

姜纬:蛮巧的,好像成心让给你的,那是什么时候?

陆元敏:1989年。我摄影创作正式开始就是这一年。因为之前,要么没有多少机会使用照相机,要么去读书了,要么大量时间耗费在上下班路上,总归安定不下来。1976年到1989年的十几年时间,讲起来也是做摄影的事情,但没拍什么像样的照片,别人问到这个,我自己也有点讲不清楚,哈哈。

姜纬:因为到了兰溪路的普陀区文化馆,每天上下班都要经过苏州河,《苏州河》照片就是这样拍出来了。

陆元敏:对的。相比宝山,兰溪路近了,还有一个原因,可以骑自行车了,这对于我拍照片太方便了,假如乘公交车的话,不可能随时随地拍照的。到普陀区文化馆等于是成全了我,这个单位是调对了,一直做到退休。

姜纬:单位调动在当时是比较困难的事情。

陆元敏:老难的,从市政研究所想调到吴淞区文化馆,拖了老长时间,一直打电话问情况,常常打不通,打通后对方老是讲还没有定,我甚至想放弃了。后来买了一模一样的电话机当纪念品,现在挂在家里的墙上,看到就想起那段经历。

姜纬:你在单位里拍工作照片多不多?

陆元敏:不多的,那时候文化活动比较少。讲起来也无聊,单位里最重要的事情,就是哪一个区领导到单位里看某个节目了,需要拍照片了。问题是领导经常调动的,等这个领导调走了,这些照片就根本没用了。还有就是区里面有个摄影家协会,每个区都有的,我后来当了会长,徒有虚名当了很多年,哈哈。现在是搞得好了,我蛮惭愧的,我爱人讲我只晓得自己拍照片,不晓得搞搞群众活动。

姜纬:我到普陀区文化馆找你联系一篇稿子还是要照片,来过的,你还带我去参观过暗房。

陆元敏:你来的时候已经建了高楼,下面是商场,文化馆在楼上,原先是平房,最早是为曹杨新村配套的。兰溪路以前是比较冷清的,只有一家百货店,后来商店越来越多,热闹了起来。单位待我是不错的,那时候已经不需要黑白照片了,还给我配置暗房。

姜纬:你以前对我讲起过,父亲的单位就在苏州河那里,你小时候去过的,有这个记忆,每天上下班经过苏州河时,“辰光停牢了”,之所以拍苏州河,这应该也是一个原因。

陆元敏:我父亲的单位在苏州河那里,带我去过好几次,用电炉烧咖啡喝,记忆最深的是还有饼干吃。小时候的事情大部分印象模糊了,好像是在山西路那里,一路上有许多小店铺、小摊贩,很杂乱。还有一个记忆,就是我的姐姐,嫁到苏州河旁边去的,就是现在的中远两湾城那里,我父亲还为此不开心。那时候,苏州河渡口很多的,后来就少了,到我拍照片时只剩下三个了。

姜纬:现在很多人知道苏州河的历史,发生的故事,但是我小时候,反正觉得跟苏州河没什么关系。

陆元敏:如果不是从小就生活在那里,或者在那里工作,不会没事跑到那里去的。苏州河现在是整治过了,以前比较脏乱差,水是黑的。

姜纬:上下班都要经过苏州河是关键因素,从照片看,内容是非常丰富的。

陆元敏:我上下班可以经过两座桥,曹杨路桥,武宁路桥,这两条路线我是交替走的,这就可以看到不太一样的东西。有时候中午也会去拍点照片。

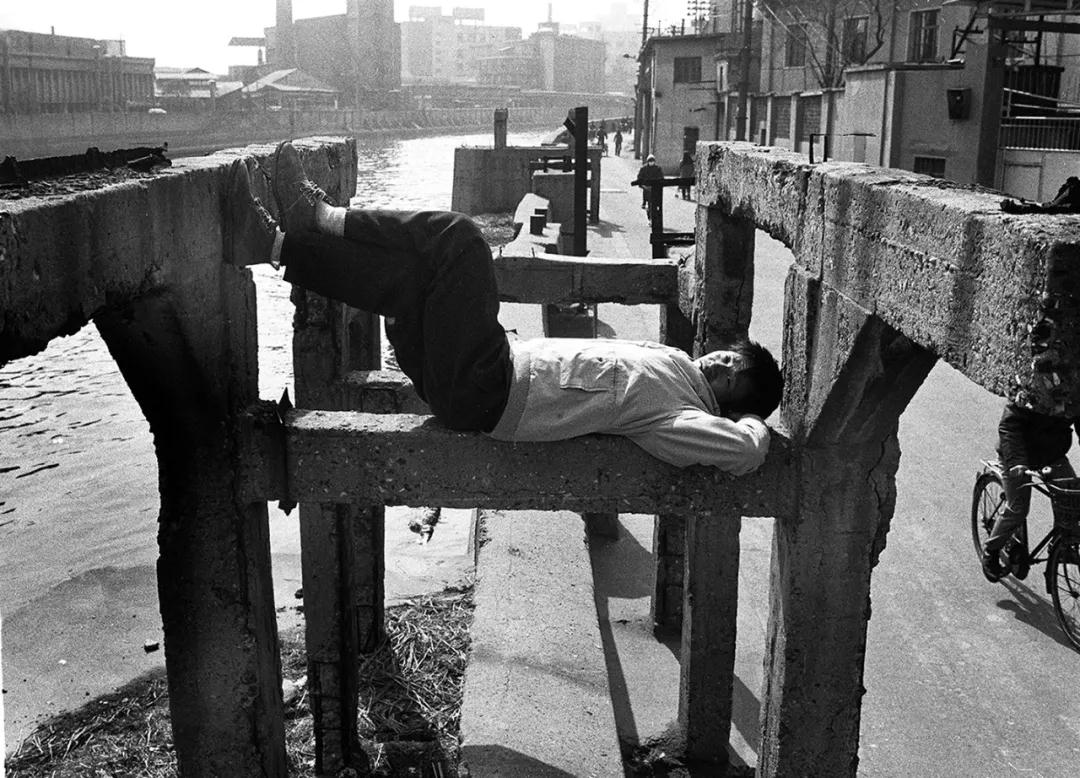

苏州河,1991—1993

姜纬:许海峰给我看过几张照片,你在苏州河旁边拍照,其中一张推着自行车上桥,还有一张在河堤边寻找角度。

陆元敏:讲起来,拍苏州河的开始阶段,不是我一个人去拍,我和陈海汶、袁仁曦、王耀东、顾铮、许海峰他们几个人一起去拍过几趟,也没有找到自己的方法。我当时用的是尼康相机,蛮好的,就是不大顺手。正好91年参加一个影赛得奖了,奖品是海鸥DF-300,实际上是从美能达引进的产品。照相机这个东西也蛮奇怪的,跟用的人好像有缘分的,不是好不好的问题,而是顺手不顺手的问题。有了顺手的相机,拍起来有劲道了,感觉完全不一样。这台DF-300就特别顺手,跟苏州河一拍即合,再买了一只35毫米的定焦镜装上去,称心了,拍出来的照片,觉得就像画报上的照片一样了。

姜纬:画报?什么画报?

陆元敏:家里唯一的一本外国旧画报,我母亲在里面夹鞋样什么的,可能因此才留下来的。画报里正巧有一个专题,蛮多照片介绍欧洲的一条河,跟苏州河蛮像的。

姜纬:有参照了。

陆元敏:80年代拍照片都挖空心思追求新奇特,越奇怪越好,我得这个奖也是用超广角拍的,当时的潮流觉得这样才艺术。画报上的照片蛮平实的,一条河的景致,一些生活的景象。我觉得35毫米定焦镜拍出来的照片,倒是和画报上差不多,看上去也蛮适意的。这个镜头要想怪也怪不了。那时候也不是受到什么大师的启发,就是自己想拍拍看上去不太艺术的照片。

姜纬:80年代,甚至到90年代初,信息的渠道内容和现在相比是闭塞的,不对称的,所以那些年的潮流,也是特殊原因造成的。

陆元敏:我是更加孤陋寡闻,没有看到过多少外面的世界,完全跟着感觉走,能依靠的就是自己和周围的生活。后来比较集中看到外国摄影师作品,就是通过阮义忠的两本书,《当代摄影大师》和《当代摄影新锐》。现在看上去印刷粗糙,但当年印象蛮深的,而且因为粗糙,我觉得别人的照片好像也没有什么特别好嘛,我跟他们也蛮像的嘛,哈哈。

姜纬:这种“误读”有意思的。我想起了何多苓“误读”安德鲁•怀斯的故事,但这样也可能歪打正着,这就是有趣的地方。

陆元敏:要是当时印刷精致的话,我倒哎呀,觉得自己不对,可能对自己打击大了。这听上去好像是在为我自己寻借口,哈哈。

姜纬:阮义忠那两本书为当时许多中国摄影师开了一个窗口。

陆元敏:确实是这样的,他是有功德的。巧的是后来阮义忠到上海来组稿,通过李媚介绍,我的照片在他主编的《摄影家》杂志上发表了,这是我第一次在正儿八经杂志上发表照片,看到以后自己也吃了一惊,这是我的照片?

姜纬:是哪些照片?

陆元敏:可能他考虑到杂志的丰富性,发表的是我广角镜拍的那些照片。实际上,对我来讲,一开始用广角镜拍照片是蛮重要的,当时我觉得最难的是经常一个人出去拍照,不认得别人,老是害怕端起相机对着人拍,广角镜就可以在老远拍到人,还可以盲拍,把相机放在比较低的位置瞎按快门。

姜纬:但是后来《苏州河》里面有些照片,离拍摄对象也是蛮近的。

陆元敏:因为广角镜拍多了,胆子有点大出来了,觉得别人好像也没有凶巴巴的样子,没有想象中那么吓人。而且苏州河这地方,人人都忙着做事情,没有心思顾及旁边是不是有人拍照片,反而是特别安全的地方,自由自在,不像在弄堂里拍照,容易被人盯住,问我做啥。

苏州河,1991—1993

姜纬:外国摄影师里面,你最喜欢哪一个?

陆元敏:科特兹。他的风格平实,不是那种弹眼落睛具有冲击力的照片。他也在城市拍照,让我觉得自己以后也可以达到这样子,也能够在这种环境里拍照,有亲切感。

姜纬:中国摄影师不大有人喜欢科特兹的。

陆元敏:我那时也不了解科特兹究竟好在哪里,只是感觉亲近,他不会让人崇拜。做出惊天动地的事情,出生入死的摄影师,才会让别人崇拜,像尤金·史密斯。科特兹不是那样的摄影师。寇德卡有两张照片我也蛮喜欢的,一张抬手看手表的,还有一张拍自己的脚搁着,其他倒不怎么喜欢,包括拍吉普赛人的,好当然是好的,就是离自己蛮远的,只能讲是崇敬,不是亲近。

姜纬:你最早看到的印象深刻的摄影展览是什么?

陆元敏:杜瓦诺的展览,我记得是1983年。看了以后心里面痒痒的,就跟单位申请买一只镜头。当时觉得杜瓦诺拍人这么生动,肯定是从远处拍的,标准镜肯定不行,那时候不懂。

姜纬:讲到拍人,《上海人》系列有一些在家庭环境里面拍的人物,我知道这些人都是你的亲戚、朋友、同学、老邻居,非常熟悉,状态就放松了,打动观众的也正是这个原因,很亲切,没什么隔阂。

陆元敏:这要讲到我去农场的前一阶段,不去学校了,没书、没电影可以看,没啥乐趣,同学要参军了,进工厂了,我也要下乡了。几个要好的同学借来一台破相机,约好到人民广场、外滩、外白渡桥拍照留念,真是开心,那些照片在以后的农场里一直在身边陪着我。后来拍《上海人》的初衷,只是想拍点留念照,自己觉得开心,摆在一边,也不会去投稿,投了也没用,没多少人觉得好。

姜纬:等到一个时代真的过去了,这些照片的价值就出来了,人的样子,家庭环境,穿着打扮,就这样过去了。时代吞没的,由照片来保存。

陆元敏:这里面有的人后来故世了,有的人家的房子也拆掉了,我自己的家也搬过几个地方,变化蛮大的。有时候看看这些照片,也有点感慨的。

上海人,1990—2000

姜纬:《上海人》和《苏州河》应该是同一个时期拍的吧?

陆元敏:基本上同时期拍的。《苏州河》大多数是91年到93年拍的,跟上下班路线有关系的,后来有段时间我家搬到了真光路,离单位近,不会绕到河边去了,就不怎么拍了。《上海人》时间长一点,前前后后拍了将近十年,想拍点跟别人不太一样的,没有什么艺术性的照片,没有更多的想法。我后来看到植田正治的照片,也蛮喜欢的,以前没有机会看得到。但是没有看到也有好处,自己就这样拍了,如果看到,可能就会受影响。

姜纬:没有什么干扰,在自己熟悉的范围内拍照片,日常生活的细节和气息反而饱满,才打动人。

陆元敏:那时候有人讲我的照片蛮灵的,就是没什么意思,哈哈,好像总归要有意思,要有意义。倒是有几个作家觉得我照片蛮灵的,让我也有了一点信心。有一次,好像是《人民摄影报》牵头组织的,日本《朝日相机》杂志在北京挑选中国摄影师的照片,我拿了一些《上海人》照片也去了,到那里一看,别人拿出来的照片都太好了,我太难为情了。结果杂志出来,我的照片用了最多。

姜纬:你这一路走来,总有非常适时的鼓励出现。

陆元敏:总体来讲,我觉得自己运气特别好,要不然就可能完全两样了。所以凡是有机会,我总归跟别人讲,投稿或者评比落选了也不要灰心,不要轻易放弃。

上海人,1990—2000

姜纬:你加入过当年的“北河盟”吗?

陆元敏:没有。我是“北河盟”结束以后,才认识他们几个的。

姜纬:所以“北河盟”对于你没有什么影响。

陆元敏:当时他们已经有蛮强的个性意识了,我还懵懵懂懂。我开窍比较晚,我记忆特别深刻的是1989年,讲好和一个宝钢的影友到周庄去拍照,就这一趟,突然之际开窍了。这个朋友还迟到了,我等了他一会,要是他那天没有来,我也不会去了,就可能开不了窍。我拍了一张一个老头在墙角落撒尿的照片,自己觉得也蛮好的嘛,蛮轻松的,不要去想有什么意义。从此以后,我一直按照这样的思路去拍照片,到今天也是这样。

姜纬:这蛮神奇的,就这一天,就发生了,从此奠定了思路。

陆元敏:完全放下了,不去追求意义什么的,也不去追求明确的目标,得不得奖也无所谓。后来黑白或者彩色,各种镜头,实质上一直是这个思路。就好像回到刚刚拿起照相机拍照的时候,真的开心,看什么都觉得新奇,为自己拍,也不吃力,用不着再去想对不对,别人会怎么看。

姜纬:你之前讲1976年到1989年没拍多少像样的照片,但我认为,这十几年也没有浪费,是在逐渐积累,周庄那一天是水到渠成了。

陆元敏:我也不是看了一本什么书,或者听别人讲了什么受到启发,就是自己慢慢积累,自己去想明白,没有这些年,可能就到不了那一天。

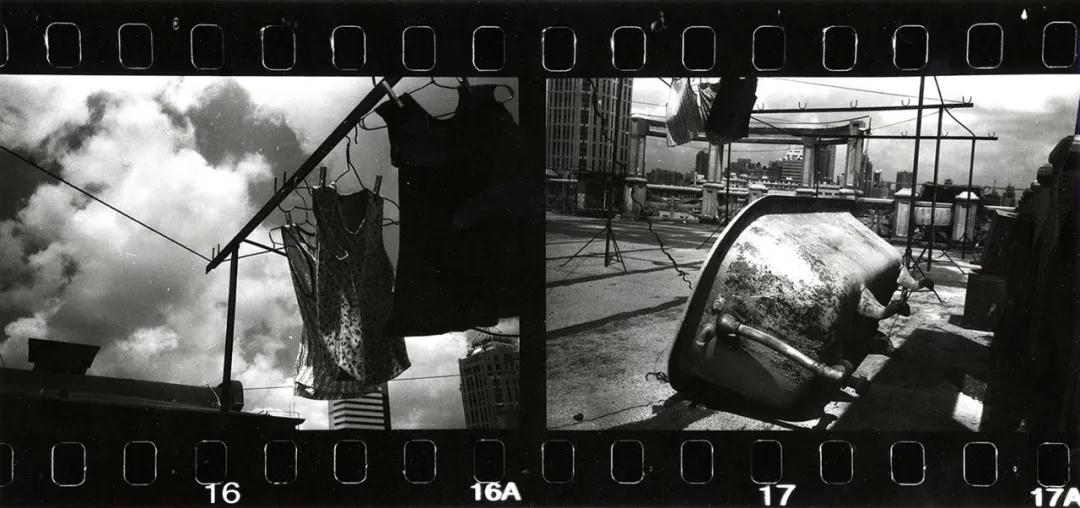

自拍像,1990

姜纬:你这么多年不断在尝试新的拍法。2003年,我在海上山艺术中心策划过你的《联体》作品展,胶卷的前一张和后一张,有关联的画面。后来你又玩过微型侦探相机,虬江路市场淘来的,没办法对焦,照片也放不大。前几年又用老的电影放映镜头拍照片,这种镜头没有光圈,照片四周一圈黑乎乎的。你讲城市在变化,光线在变化,照相机也在变化,足够好玩了。

陆元敏:以前还搞过立体照片,还自己放彩色照片,帮朱钟华就放过蛮多的,也用过LOMO相机和一张底片三只镜头轮流拍的相机,反正没有玩过的,就想去试试看,这些过程其实最兴奋,感觉蛮稀奇的,我尽可能保持这种心情。

姜纬:你对摄影方法的广泛兴趣,是不是和其他兴趣有关?比如音乐,家里客厅有一台钢琴,农场时喜欢上小提琴,后来又拉中提琴、大提琴,哥哥又是专业的演奏家,这种文艺兴趣的多样化是触类旁通、相互影响的吧?

陆元敏:我哥是音乐学院出来的,进了上海交响乐团,我在农场期间回城探亲的短暂时间,他也教教我拉琴,后来他是首席大提琴,我嫂子也是交响乐团拉小提琴的。要讲影响,不是直接有什么影响,潜移默化可能是有的。我有时候走在马路上,听到弄堂里传来练琴的曲调,马上就会打动我,回忆涌上来了。

姜纬:你平时经常听音乐吗?

陆元敏:有时间就听听,基本上固定一些唱片,范围不大的,反复听一段时间,再换几张。

姜纬:古典音乐?

陆元敏:是的。前段日子翻出来一张CD,是我买的第一张CD,在音乐学院旁边的商店里买的。那时候也不太懂,不晓得价格,结果两百元一张,硬着头皮买了下来。不过质量确实好,版本也好的,海菲兹的经典。我当时看见封面上有小提琴、中提琴、大提琴,三只琴都印在上面,哈哈,这灵的呀,现在也觉得买对了。

姜纬:小说对你的摄影创作有影响吗?我记得《繁花》还是你讲起的,我再去找来看的。2013年在鲲鲤画廊做你个展时,还特意跟金宇澄打招呼,也用了“繁花”这个名称,后来在马勒别墅开研讨会,把他也请来了。

陆元敏:小说对我有影响的,小说也是记录人的生活和心灵,有时候看了一本好小说,就会有坐不住的冲动,写是写不过作家,那么就想快点出去拍照片。以前只有鲁迅的小说可以看到,但一知半解,现在看就不一样了,真正能看懂一些了。中国作家最好的还是鲁迅和张爱玲,而且这两个人的好,不是一般的好,其他作家来比较的话,根本不是一个级别的。张爱玲是越看越觉得好,《封锁》里面上海的市井,全是画面感,就想拍成照片。她后来的《同学少年都不贱》,对人性的刻画,过去家境身世差不多的女同学,到后来再见面,那种微妙复杂的心理波动,人生的沧桑,看过就不会忘记,别人是写不出的。

姜纬:讲到画面感,《上海人》里在室内的人物照片,画面感就蛮强的,像电影定格一样,有几张因为有点逆光,面孔都看不清楚了,但气息到位。

陆元敏:照片和电影有点类似的,好的电影画面基本上是打过光的,拍照片就难了,好的照片画面,是接近打光的那种质感。照片难拍,也就难在这里,这点倒不太听别人讲起,我是有感觉的,光非常要紧。瓦尔达拍电影,几十米的电线伸过去,电线能够到的地方就可以拍,到不了就不拍了,所以光是多么重要。

姜纬:你喜欢看电影的,而且胃口蛮大的,从东欧小众文艺片,到《变形金刚》,都会看,有点海纳百川。

陆元敏:电影是喜欢看的。最近看了一部芬兰电影,《奥利最开心的一天》,真喜欢,喜欢到看看睡着了,醒过来了又看,还是老灵的。枯燥是实在枯燥,就是生活在进行,没有什么跌宕起伏,只要眼睛一张开,还是觉得灵的,连得下去的。一个小镇上的拳击手,别人都期待他去参加比赛,去打败美国的一个狠角色,结果真正打的时候,两个回合就被击倒了,他最开心的一天,原来要打十几个回合,两个回合就解脱了,他的女朋友也根本不在乎输赢。电影讲的是1962年的事情,拍成黑白片,像纪录片,老电影一样,其实是2016年拍的,但还原度真的好,不仅仅是场景服装,更多是气质上的还原度。我们的电影拍以前的事情,一看就是装出来的。我到现在看过的反映知青的电影,没有一部是满意的,都是戏剧化,不是真正的生活,实在看不下去。

姜纬:电影太多了,好电影也多的,看是看不完的。

陆元敏:有时候也懒得去费力气寻找,我拿大概有几十部自己觉得最好的电影碟片归拢在一起,可以反复看,真正好的电影也看不厌的。

姜纬:欧洲的文艺电影,有些确实比较枯燥,有时候看看特效大片也蛮好的,调剂一下。

陆元敏:是的,有种电影是有营养的,看了让人激动,想去拍照片。有种电影没啥营养,看看热闹也蛮好的。总归都有存在的价值。有人讲,因为有文艺片,所以好莱坞大片也不敢太乱来,美国有些电影也蛮文艺的,他们晓得也有人懂的。

姜纬:再讲讲摄影,你从什么时候开始不用胶片,用数码方式拍照的?

陆元敏:好像是2006年或2007年,那时候买不到胶卷了。别人给了我一台LOMO相机,这下子好了,我从来没有一年消耗那么多胶卷,大概有500多卷,因为成功率蛮低的,拍坏的片子多。当时我手头的闲钱比以前多了,可以买400度胶卷,对我来讲,400度的胶卷已经是老好了,比100度贵蛮多的。

姜纬:我记得你一直用乐凯胶卷。

陆元敏:乐凯。400度胶卷的感光度高,100度其实蛮难拍的。我每次买,总归是20卷,不会买太多,这样心里觉得开支不算大。不知不觉拍了这么多,再要去买,突然之际市场上没有了,我当时还开玩笑讲,都给我买光了,哈哈。

姜纬:当年拍《苏州河》也不可能一年500卷。

陆元敏:是的。我记得以前好像是《中国青年报》有一篇文章写我的,一年拍了50卷胶卷,哈哈,不晓得是讲我拍得多了,还是拍得少了。

姜纬:乐凯没有了,有没有考虑用其他牌子的胶卷?

陆元敏:从来没有考虑过,当时想可能是暂时断档,过段时间还是会有的。所以我就开始用数码相机了,普通的数码相机。一用就回不到胶卷了。乐凯后来真的蛮长时间没有了,再后来又出现过,但是价格不对了,以前400度胶卷只有七块多一卷,已经觉得蛮贵了。

姜纬:你觉得胶片和数码拍出来的照片有区别吗?

陆元敏:有区别的,胶片有特殊的味道,但我真觉得也无所谓。曾经有一个日本摄影师问起我,胶片和数码拍出来的照片有什么样的区别,有什么感受,我想了一想,我讲浑身轻松,人一下子松弛了,他倒觉得奇怪了。以前我一直纠结看别人用胶片比我灵,出来的照片到底是灵的,我比较粗糙,数码一出现嘛,就平等了,哈哈哈。

姜纬:同一条起跑线了。

陆元敏:我为啥冲印照片比较粗糙,就是急于想看到,药水都根本没有调好,别人考究点的是今天药水调好,稳定一点,到明天才冲片子,我那时候顾不到这些的。有时还会把胶卷剪断,还会缩短点时间,等不及看。数码相机就方便了,马上就能看到。

LOMO作品,2005—2006

姜纬:最近十几年,你拍彩色照片比较多,以你的具体感受来讲,彩色照片和黑白照片有什么不同吗?

陆元敏:我觉得是一样的,该拍啥还是拍啥。我是2010年退休的,之前一二年已经不怎么拍黑白照片了,更多的时间是在放以前的照片。我那时候意识到真正自己的照片,都是黑白的,除了为单位拍过一点彩色照片,还没有自己的彩色照片。

姜纬:从那时候起,开始拍自己的彩色照片了。

陆元敏:彩色和黑白,我也经常转来转去的,并没有盯死一种。三四年前,看了一部加拿大的黑白电影《我的温尼伯》,把现在的情况、老照片、家庭纪录片串在一起,灵的不得了,一下子又吊起了拍黑白照片的念头。

姜纬:前段日子郑知渊展览开幕,晚饭后送你回家的路上,你也讲到最近看了捷克电影《捷克列车员》,第一遍看不懂,恨死了,连看四遍,还在网络上查信息,终于看懂了,这又吊起拍黑白照片的兴致了吧。

陆元敏:哈哈,前两天和几个朋友去三林塘玩,蛮失望的,没啥可拍的,结果回来仔细一看,倒有几张蛮灵的。中午跑到人家院子里,一条狗隔着铁栏杆扑上来,像这种拍黑白就对了,彩色没有这种力道。以前拍黑白是迫不得已,彩色总归解决不了冲片子的问题,第一步就不行。现在不存在这种问题,所以也不会刻意去回到黑白。

姜纬:该拍啥还是拍啥,这句话是关键。

陆元敏:在三林塘时,有朋友讲起《在身边》的封面,讲我以前拍的黑白照片蛮经典的,怎么这次封面用了一只脸盆的照片,普通的破旧脸盆,好像随便啥人都能拍的。其实这种样子的搪瓷脸盆,还放在磨石子的水斗里,都是记忆。我自己觉得还蛮经典的,用了一只模仿老镜头的标准镜拍的。

姜纬:近些年你看到的拍彩色的摄影师,印象比较深的是谁?

陆元敏:有一个叫索尔·雷特的,看了他照片后觉得蛮好的。前两年在当代艺术博物馆看鲍得里亚的彩色照片,也灵的,他的照片放大了,那种蹩脚相机的缺点全出来了,反而有另外一种比较亲切的味道,可能是精致的照片看了太多的关系吧。我总归感觉数码拍出来的颜色太新。我从来没有看到过调出来的色彩是适意的,我不喜欢后期过分调整色彩,像有意褪掉蛮多色彩,我不接受这种做法。照片我没有研究,电影到最后的字幕里面有调色师,电影调色彩我觉得可以,就是不晓得为啥,照片这样就不接受了。

姜纬:就是讲,彩色照片的色调,拍到怎样就怎样,自然一点。

陆元敏:是的,加饱和,褪饱和,我都不能接受,不要硬劲去调整。

姜纬:像索尔•雷特,还有以前其他拍彩色的摄影师,照片的色调就是胶片带出来,就是这样的调子,并没有刻意做过。

陆元敏:这就像古董的包浆,硬劲去做出来总归味道不对了。

姜纬:陆老师,你拍了几十年照片,应该讲付出也蛮多的,你收获了什么?

陆元敏:收获蛮多的,最大的收获是如果不拍照片,我可能就是一个不大出门的人,因为拍照,我认得了蛮多朋友,理直气壮可以出门了。

陆元敏与爱宠

访谈后记

今年四五月间,我在陆元敏老师家里有两个下午的访谈。我们的交流都用上海话进行,保证了自如、顺畅和精确,但要形成书面文字,就会有一定的困难,既要让更多读者看明白,又想尽可能保留一点方言的生动性,为此费了不少精力和时间。我尽量保留谈话特有的气息,没有遵循很规整的文法句式,不愿意过多失去现场感。

整篇访谈,我事先并不设定严格的内容提纲,我要的效果是家常式闲聊,虽然有大致的时间轮廓,但也会有东拉西扯偏离主线又折返的现象,我觉得这样比较符合陆老师和我的性情。

读者在这里看到的访谈,共计一万两千多字,是不是全部呢?当然不是,怎么可能是呢?原因不解释。有些内容,还有谈话聊天时方言的意味,那些笑声,午后的光线,小狗的跑动,松弛的坐姿,录音里陆老师的声音和语调……这些是我独享的、应得的福利。

通过访谈和整理,我真切感受到了一个杰出摄影师能够达到的高度。陆老师拿着相机站在恰当的位置,看见生活本身的变幻混沌,这是对生活的还原,也是对摄影的个人化定义,仿佛通过摄影,可以对难以形容的生活境况有一种意识上的驾驭能力。

和光同尘,与时舒卷,陆老师谦和,温润,实诚,睿智,心底如明镜。他的作品动人心弦,不仅仅是由于所处时代的相助,更是其开放的心态,不断学习和实验的精神,博采众长的天赋,以及作品本身丰沛宽阔的多义性导致的,否则就无法解释为什么会赢得不同年龄、不同背景、不同地域的观众的普遍赞赏。

现在回想起来,访谈的整个过程是兴奋愉悦的,抚今追昔,学习受教,如沐春风。我结识陆老师,算起来已经有二十年了,而陆老师和我如此投缘的原因,却只有一个:我们都竭尽所能活得很自我。

本文转载自微信公众号“姜sir影”

原标题:陆元敏访谈

姜纬,摄影评论家,策展人,出版策划人。上海市摄影家协会常务理事。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司