- +1

没有这场晚年爱情,《日瓦戈医生》会蒙上一层陈旧的日常图景

【编者按】

诺贝尔文学奖得主、《日瓦戈医生》作者鲍·列·帕斯捷尔纳克与《新世界》编辑奥尔嘉·伊文斯卡娅有一段传奇爱情。1946年,已经处在第二次婚姻中的帕斯捷尔纳克与伊文斯卡娅相爱。在严峻世界的暴风雪中,爱情的火焰忽明忽暗,必定熄灭,只能隐藏起来。《烛光幽幽》也是《日瓦戈医生》最初的书名之一。1956年,小说即将完成,那时他们的关系经历了一连串艰难的考验。小说的女主人公拉拉在外貌、命运方面酷似伊文斯卡娅。《日瓦戈医生》在意大利首次出版,后来获得诺贝尔文学奖,却使两人被卷入到了无尽的风波之中。

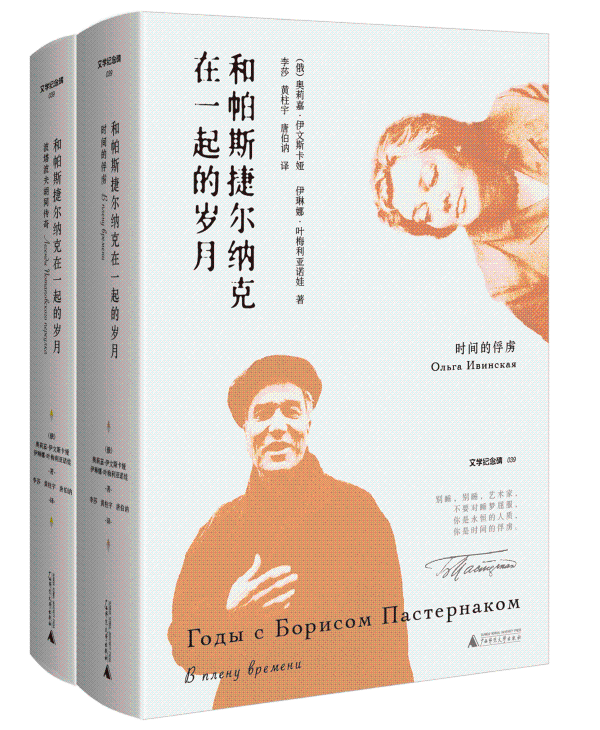

在《和帕斯捷尔纳克在一起的岁月》一书中,伊文斯卡娅和女儿伊琳娜·叶梅利亚诺娃记录了帕斯捷尔纳克的晚年岁月,还透露出他是一个勇敢而美好的人。澎湃新闻经广西师范大学出版社授权,节选发布伊琳娜为此书所作序言。

在一篇写肖邦的著名文章里,帕斯捷尔纳克谈到他对现实主义的理解。他说,“推动艺术家革新与独创的力量,是其个人经历中留下的深刻印记”。他写道:“在心灵的眼睛面前,在深化认识,进行选择的时候,总有某个应该去接近的模特。”诚然,对读者来说,谁正是这个模特,谁的“印记”留在了诗人帕斯捷尔纳克的书中,未必十分重要。《马堡》也好,《暴风雪》也好,《叙事曲》也好,与诗中女主人公们幽远的影子毫无联系,这些诗依然存在,将来也会存在。然而,随着作者的生活本身逐渐变成传奇,女主人公,他的缪斯们,也会成为神话;朴素的感激之情会令我们回忆起她们,读出其中的密码,给他的女伴,那些美丽的“厄革里亚”(就是希腊语的“激励者”)以应有的评价。每个读者大概都会凭各自的想象,为自己描绘那些女主人公的形象。

三十年代产生了令人痛苦的危机。对帕斯捷尔纳克来说,马雅可夫斯基的自杀便是这场危机的高潮,《安全保护证》的最后一部,已经是在写他自己。“如此说来,这并不是诞生?如此说来,这是死亡?”那一年,他给父母亲、妹妹、友人的大量书信,都写到自己的死亡、终结,“要么是完全肉体的终结,要么是局部和自然的终结,要么最终就是暗中注定、不由自主的终结”。(致妹妹利季娅函,1930年)

可是,老天赋予他的豪豪光雨尚未下完,形成于著名《诗篇》的“同大家一起,与法制一致地劳动”的新尝试,在一段时间获得成功。预期的死亡没有到来,却变成了《第二次诞生》《波澜》,以及长篇小说《日瓦戈医生》的开端,成了通常所说的创作高潮。

《日瓦戈医生》

这个高潮想必不可能持续。令人惊讶的是,这高潮总算是产生过。

他需要勃发新的感情,需要(他所说的)那种“清晰而幸福”的个人印记。在关于肖邦的那篇文章中,他谈到了这个需要。一九四六年,他在《新世界》编辑部同奥莉嘉·弗谢沃洛多夫娜·伊文斯卡娅相遇,便成了这么个印记,确切点说,就是“镌刻在心上了”。妈妈经常讲他们第一次谈了些什么。编辑部的秘书,一位已不年轻的文学太太,带一名腼腆的年轻女性去见一个走进房间的人(他来打听他的小说《男孩和女孩们》,也就是后来的《日瓦戈医生》的命运),说:“鲍里斯·列昂尼多维奇,我想向您介绍一位您的狂热崇拜者!”

鲍·列的回答彬彬有礼,十分客气,但也明显带点悲哀:“多奇怪呀,没想到我现在还有倾慕者!”

这可不是一笑了之的交际酬应之语。伊文斯卡娅不单单成了他倾慕的恋人,而且是难能可贵的读者,感恩的响应者,一个生活中以诗为主的人。这在许多方面都是她这一代人的特点。她比自己的女性前辈们年轻,写出那些脍炙人口的文字时她并不在场,她是在书上才读到那些文字的。她醉心于那些文字,在学生练习本上写下自己的答语:“帕斯捷尔纳克小说的云朵/如我书桌上的一课”。

帕斯捷尔纳克送给伊文斯卡娅的第一张照片

把她冲向帕斯捷尔纳克那波大浪,既不是绘画,也不是音乐,而是诗。她不懂绘画,不上博物馆,我们家也没有音乐方面的素养。我们家里满满是诗。她那些喝茶到半夜的诗友,作小学老师、对涅克拉索夫情有独钟的外公都读诗;我和弟弟太小,也让我们坐在椅子上,为客人朗诵“忧郁的恶魔,流放的神灵……”莱蒙托夫长诗《恶魔》的开篇诗句。诗既是生活的注脚,也是生活的内容。当时的生活几近赤贫,有时乱七八糟,随时“危在旦夕”,老在寻找一个榜样,一片土壤,一个支撑。照现在的说法就是“虚拟现实”占了上风。

她那代人仿佛有个预感:语言会很快并长期成为与真实生活的惟一联系。他们就像吸盘里的海绵,往身体里吸进了任何搜查都无法夺走的东西——诗中的词句。记得在羁押转送站澡堂里读《奥涅金》那个叶夫根尼娅·金斯堡吗?关于以言救人者的文章已经多如牛毛,但我们对这样的言语依然感激不尽。瓦季姆·科佐沃伊已是另一代的诗人,他写道:“谢谢他人一句话。没有这句话,我会永远完蛋。产诗的牛啊,多谢你的奶头。”

《和帕斯捷尔纳克在一起的岁月》

妈妈就是这种“吸盘里的海绵”——她背得的诗太多了!她的朗读非常精彩——风格有点老套、夸张,但读到精彩诗句时,声音便充满欣喜,激越而富于魅力。“告诉我,巫师,诸神的宠儿……”——这是一般人能写出来的吗?还有这气息,这缓缓向空中举起的翅膀?“术士对强大的统治者们无所畏惧……”于是便喘不过气来了。

这代人有许多偶像。或许是太多了。三十年代正值青春年少的这批人,旅行包里装的并不仅仅是经典作品。其中也有吉洪诺夫、谢利温斯基、帕斯捷尔纳克,也有乌特金、巴格里茨基、塔尔科夫斯基、斯梅利亚科夫、西蒙诺夫……

诗穿透着“生活的织物”,已经搞不明白哪里是人预见了诗,哪里又是生活在为未来的诗收集素材。对这件事,帕斯捷尔纳克说得多么准确:“空白要留在命运里面,而不是存在纸页之间……”

必须承认,妈妈的诗歌万神殿里仍有等级之分。在她那几乎整整一代人的心目中,诗歌大国之王是勃洛克。勃洛克是一股魔力,一种激情。妈妈曾说她做了个梦,勃洛克向她指出要翻开哪一页,读哪一行。她告诉我,她这辈子与勃洛克失之交臂。临终前,她要用勃洛克的文集占卜,结果是:

无论昨夜怎样灯光灿烂,

无论今夜怎样召唤——

无非由破晓到日暮

舞会还没有完。

——勃洛克《在岛上》(1909)。

一九五六年夏天,妈妈在离佩列杰尔金诺不远处租了一间小房,鲍·列不时前来探望。他常在妈妈床头上见到“人面鸟”出版社出版的勃洛克诗单卷本。或许正是由于他们共同的心仪,那一年他才写出了《关于勃洛克的四个断想》?

一九五三年春,妈妈回到莫斯科,从波季马又为我带来一样礼物。那是一个作业本,破破烂烂,她凭记忆,用半印刷体字母在上面转抄出她喜欢的阿赫马托娃诗作。

帕斯捷尔纳克很快成为真正的上帝。我记得那些诗歌晚会的故事:晚会上,她,一个文学培训班学员,坐在理工博物馆台阶上(大厅里总挤满了人),捕捉天才的每一句话,写着羞怯的字条,在楼梯上等候……战后,一次私人见面彻底改变了她的人生。她好多次谈起那次见面,用的就是帕斯捷尔纳克的诗句:“啊,离开了我的神的脚步,我该奔向何处!”

年轻时的伊文斯卡娅

鲍·列·帕斯捷尔纳克成了她的恋人,不过,鲍·列永远是,并且首先是一位受人爱戴,被奉若神明的诗人(“任何一首诗啊,从任何地方……夜里把我唤醒!”)。他成了她的既是女人生活,也是精神生活的中心。他的诗无处不在。就连谈一些日常琐事,都用他的诗句。要是回忆生活中倒霉透顶而命中又注定不少的时刻,那些时刻也伴着他的诗句“度过”。妈妈对我说:“伊尔卡!涅尔琴斯克大道边的矿井深处!苦役!那是多大的恩赐!”帕斯捷尔纳克长诗《施密特中尉》里的句子。

生活在条条道路上把她折磨个够,最终还是显示出了最大的公正。她天生就是要成为“组诗里的一小句”,一个缪斯,一名厄革里亚——美貌,钟情于诗,披着凌乱的金色发辫,向人和命运敞开胸怀——她也做到了。很少有一个女人能作出这样的总结:

你是我逆境中的福音,

当活着比病着更烦心。

美的根源在于勇敢,

它让我们心相吸引。

——帕斯捷尔纳克的诗作《秋》(1949)

伊文斯卡娅成了帕斯捷尔纳克晚期抒情诗的书写对象。帕斯捷尔纳克晚期的许多诗篇如《别离》《会面》《秋》《八月》《童话》《无题》等,都由这段爱情引发。

这是他的最后一段爱情,带着秋天日暮情怀的种种色彩。其中有死之将至,终须一别之感,也有这段“非法”爱情注定失败的意识。这一次,缪斯是“来自另一圈子的女孩”,不在固有家庭和正式关系形式之内。这首抒情诗因此便如此令人惆怅:“再见吧,向屈辱的深渊发起挑战的女人!我是你搏斗的战场!”(《八月》)“大雪中孤身一人。”(《会面》)站在拐角上,主人公只有在“家人各自出行”(《秋》)时,才能同她会面。

一九四六年是他们相遇的一年。那年他写了首诗《烛光幽幽》(即《冬夜》)。后来谱成一首歌,一个神话,或许是二十世纪俄国诗歌里最有名的爱情文字。其中蕴含的情绪是,在残酷世界的暴风雪中,爱情的火焰忽明忽暗,必定熄灭,只能隐藏起来。

《烛光幽幽》是长篇小说《日瓦戈医生》起初的书名之一,与伊文斯卡娅相遇之前很久,帕斯捷尔纳克就开始写作这部小说。一九五六年,小说快要写完,那时,他们的关系经历了一连串最艰难的考验,成为既是心灵也是生活的坚实结合。而且小说的女主人公拉拉也在许多方面酷似妈妈。更别说女主人公的外貌、命运(尤其是结局)都有点像妈妈遭遇的翻版。

这样的对比当然是极为近似的。妈妈人很本色,她避免这种简单混为一谈的说法,总是皱着眉头说:“天哪,他们怎么啦——老是拉拉、拉拉的。连帕斯捷尔纳克的书都没读过,什么也不知道,就知道个拉拉。”

每个哪怕对创作心理学略有所知的人,都明白诗的海绵能吸收多少形形色色的印象。为了写出娜塔莎·罗斯托娃(列夫·托尔斯泰长篇小说《战争与和平》里的主人公),得多少次“捣鼓索尼娅和塔尼娅们”;小说中拉丽萨·吉沙尔(拉丽萨·吉沙尔和下面提到的安季波娃等,都是鲍·列·帕斯捷尔纳克小说《日瓦戈医生》里的主人公)的形象里,反映出与多少女人的相遇。这里有老是庄重地洗洗涮涮,熨熨烫烫,连担扁担都像女王的护士安季波娃(季·尼·涅高兹),有诗人各种更早的印象,最后才是这个富于怜悯之心,满不在乎,没有心计,毫无设防的“来自另一圈子的女孩”。然而,对我来说,有一点是清楚的:没有她悲惨的遭遇,没有晚年这场爱情,这部长篇小说便会成为蒙上一层陈旧铜锈的“半世纪日常图景”,连带一个莫泊桑式的女人故事;尽管语言美得令人眼花缭乱,到处撒满“果脯”(鲍·列语)——对时代、基督教、艺术、历史,都有深刻细腻的见解。也即整部小说就会像是它的上卷。只有因同情感、罪恶感和怜悯感而变得高尚的鲜活激情,也就是爱情、牢狱、忠诚,甚至死去的孩子——生活中确实发生过,——所有这一切,才使小说的下卷有了帕斯捷尔纳克那无与伦比的可信度——铜锈擦掉了,窗户大打开,我们呼吸着,像在电车站上濒临死亡的医生那样,喘不上气;小说的主人公们成了我们的同代人,也是未来读者的同代人。“苦难的暗流”(《土地》)。温暖了这些篇章,于是,它们活起来了。

奥莉嘉·弗谢沃洛多夫娜·伊文斯卡娅于一九一二年出生在坦波夫。妈妈在银松林村的中学上学,去学校要穿过森林。她很早就产生了对文学的酷爱(外公的职业就是“文学老师”),学校里有各种小组,有爱恋,同学们情深谊长,夏夜在花园里聚会……由于出身问题(她的出身是“职员”,而不是“工人”),她没有被语文系录取,但进了生物系,读了一年。然后转入高级文学培训班,即后来并入莫斯科大学的编辑出版学院,读到毕业。

就在这一年,一九三〇年,我们迁居到莫斯科波塔波夫胡同(原大圣母升天胡同)。该地建起了第一批苏联合作社住房,我们住进一套三室小住宅。不久,这个住宅就成为传奇之地:诗人同窗在这里聚会;孩子在这里降生;友人也纷纷前来,鲍·列·帕斯捷尔纳克、阿·谢·埃夫龙,还有许许多多的人都曾光顾这里,他们的名字形成一个时代的文学氛围。

大学生们常在波塔波夫胡同相聚,如外婆所说,“他们彻夜不停地嚎诗”。帕斯捷尔纳克是这代人的神明、偶像。我捐赠给我极珍重的玛丽娜·茨维塔耶娃故居的书中,便有一本帕斯捷尔纳克单卷集。那是一九三三年版的《一卷本诗集》,确实读得破烂不堪,黄斑处处,污迹四布;显然,妈妈睡觉、吃饭、坐电车都曾手不释卷。书里到处是折叠的页角,空白处画满感叹号,“只有你才能!”“谁还能这样说?”一类逗笑的批注比比皆是……当时的读者就是这样。而且以“你”相称,跟对上帝一样。

大学毕业后,奥·伊文斯卡娅去各种杂志的编辑部作文学实习。战前那些年,她两次嫁人,两次婚姻都以悲剧中断。这两次婚姻不能说成功——那是典型的“低就婚姻”。第一任丈夫伊万·瓦西里耶维奇·叶梅利亚诺夫,即我的生父,出生于阿钦斯克附近一个农民家庭,一九三九年自杀身亡。只能猜想(他没有留下日记),他的自杀不仅仅源于自身的悲剧(妈妈想带孩子出走),还因为与时代格格不入;而这对于他这样一名理想主义共产党员而言,显然过于沉重。第二任丈夫亚历山大·彼得罗维奇·维诺格拉多夫,我弟弟的生父,来自弗拉基米尔州清泉乡,曾任《飞机》杂志主编,妈妈就是在那里同他相识的。战争一开始,他就突然去世,留下妈妈和两个幼子。

我们是怎么活下来的呢?挖人家菜园子里漏捡的土豆,用毛巾去换面粉,妈妈还献过血,喂养过抗伤寒的虱子,就为了换点乳清。

有一幅拍于一九四三年的照片,上面是当“制靴事务”指导员的外公,还有一个疲惫不堪的女人(她只有三十岁啊!)——一名卖血者,否则活不下去。这张奇迹般保存下来的照片背面写着:“给亲爱的外婆,妈妈,妻子。爱你的孩子们和丈夫寄。”照片是寄给外婆的。

经历那些可怕的年代后,生活渐渐步入正轨。伊文斯卡娅进了《新世界》杂志,培养初出茅庐的作者。她在编辑部与帕斯捷尔纳克相遇,开始了他们浪漫的爱情。这段爱情一直持续到一九六〇年诗人去世。

一九四九年秋……我们在她的书里可以读到:“我的生活在晚上八点中断——房间里进来一些陌生人,要把我带走,——打字机上还留着一首没有写完的诗:

……弹起所有痛苦的琴键,

但愿良心别对你责难,

就为我完全不知道角色,

所有朱丽叶和玛格丽特我都扮演……

就为我甚至不记得在你之前

那些人的脸面。我生来整个就属于你。

你两次为我打开牢门

依然没把我带出牢监。

莫斯科一九四九年十月六日”

妈妈写了一辈子诗。她写诗如同呼吸,不可须臾停下。可是她从不收集那些诗,不想出版。总是立刻就写,一气呵成,不推到过后再加工完成,也不珍惜,不保存……这些诗像一只手,向不会背叛的人伸出,求取帮助。在这些诗句中,生活与诗不曾想过彼此分离。

一九九二年,我读了奥莉嘉·伊文斯卡娅薄薄的案卷……

伊文斯卡娅和帕斯捷尔纳克

一九四九年十月六日,她被带去卢比扬卡,这时,我们两个小孩的命运也决定下来,我们正式成了孤儿。我们知道,这样的小孩是要被送到孤儿院去的。可是鲍·列没有丢下我们不管。他像干苦役一样搞翻译挣钱。一九五二年,他发生梗死后,在博特金医院走廊上用歪歪斜斜的字迹写了封信,指明去哪里如何为我们拿一点钱。在“麻脸卡里古拉们”(出自《日瓦戈医生》)的时代,他一直到死都乐善好施,是我们的楷模。

小说《日瓦戈医生》女主人公的命运,许多地方都同妈妈的遭遇一样。

由于运气,小说里这个预言没有完全实现:一九五三年,妈妈回了家,同帕斯捷尔纳克依旧保持亲密关系,直到他去世。他们又度过了七年轰轰烈烈,艰难竭蹶,但十分幸福的日子。

鲍·列亲自安排她回归文学生活——带她去国立文学出版社的苏联各民族文学编辑部。这个编辑部的总编是鲍·列的忠实读者亚·里亚比宁娜,她非常乐意地为妈妈安排了工作:用她的话说,这叫翻译“各兄弟共和国未译诗专列”。妈妈最积极主动地干起翻译来。鲍·列为她上了头几节诗歌翻译课,不久,他便被这个学生的才华震惊而放她单飞。妈妈像蚂蚁一般辛勤工作,日以继夜地敲打字机;译完之后,新任务来了,又同作者签订合同。在两次蹲监狱之间,短短的七年自由中,她做了多少事啊!单是她的翻译书目,就有排印得密密麻麻的二十页之多。

……下面是她的一首最犀利的诗,写于她最艰难的时期。她也有一首自己的《暴风雪》……

暴风雪

风雪在大地上漫天飞旋,

无际无边。

鲍·帕斯捷尔纳克

我喜欢世界上风雪漫卷

你从乡村墓地来,

就像往常,随随便便。

你会假装无精打采?

我喜欢世界上风雪漫卷

看见你轮廓分明的侧影,

斑白的头发,年轻的眼睛。

感觉到你温热嘴唇的微醺。

我喜欢世界上风雪漫卷

在茫茫昏暗中你找不到路,

仿佛为疲惫的上帝

人们在大地上铺开了被褥。

我喜欢世界上风雪漫卷,

天上的星座杂乱难辨,

小路没有了,汽车也不开行,

只从天上掉下缕缕银线……

我喜欢世界上风雪漫卷,

一片纷乱,雪片飞舞,

仿佛有人在高处悄悄

装点一株巨大的枞树。

我喜欢世界上风雪漫卷,

一如你爱圣诞节的喧阗,

还有村舍的舒适,

冷风透过道道细缝直往里钻。

我喜欢世界上风雪漫卷,

烛光穿过条条白线,

当久远年代和最近几周

生活中各种事情乱作一团。

我喜欢世界上风雪漫卷,

我俩跟过去一样,

陶醉于注定搁浅的大船

那不可靠的希望。

我喜欢世界上风雪漫卷,

你使它成为一场宇宙的游戏,

使所有遮掩都成反叛的传言,

风一般从绞索上扯去。

我喜欢世界上风雪漫卷……

我和你沿池塘徘徊,

在堆成一大堆的雪里,

你会假装无精打采?

一九六四年,伊文斯卡娅住在莫斯科,写关于帕斯捷尔纳克的回忆录《时间的俘虏》。直到晚年,她都活力十足,充满魅力和幽默,富有诗意。她吸引了许多人——她的朋友中间有演员,有诗人,有画家。她讲的故事里满是好笑的细节;即使骇人听闻的事情,她讲起来也总是平和淡然。遗憾的是,跟她大量的诗作一样,这些内容都没有记录下来。

她于一九九五年九月八日在莫斯科去世,葬于佩列杰尔金诺墓地,拐两个弯就是帕斯捷尔纳克三棵松下(可惜现在只剩两棵了)的坟茔。

约会已经不在这里,她去了那个终于可以发问的地方:

当所有那些年月

只留下闲言碎语,

而我们已不在人世,

可我们是谁,来自哪里?

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司