- +1

武与汉之间·名与望②:摩登游牧,逐潮流而居

2017年,七月的傍晚,一个男人站在江心,脚下浅草已没。

洪峰近在咫尺,来自上游荆江地区的简维平抓紧招呼,英国纯血马、德国温血马、设得兰矮马、阿拉伯马……一共九匹,排成纵队,依次上船离岛。自从来到这片江心洲牧马,几乎每年汛期都要随江水进退而有节律地“转场”。若要享受环岛纵马踏浪的快意,就要如游牧民般周期性跋涉迁徙。在这里,水面以与沙漠、草原相反的物理形态,承载起了游牧式的移动。

武汉自媒体的报道提到一个细节:一个欧洲骑士举家登岛,一行人中的小女儿骑马后得知马才一岁大,抱着马哭泣道歉,因为小马驹不能骑,否则会永久影响发育,这是“传统”。老简说,那种爱发自骨子里,我们养马却是靠鞭打,违逆马的意志天性。从此,他对马匹完全放养,完全“用爱发电”。要实现这种“印痕训练”“爱的教育”,没有什么场地比无遮无拦的江心洲更适合了。

这座江心洲就在凌空而过的武汉三环线跨江桥下,洲叫白沙洲,桥叫白沙洲长江大桥,洲身正对汉阳岸鹦鹉洲(已与北岸陆地连成一片)起点、明清“江汉朝宗”四关之一的朝关(今老关村);另一面则正对夹套河路(古夹套河故道沿线)起点,夹套河也是古白沙洲与武昌间的长江汊道遗迹(2016年遭遇“6·1武汉暴雨”后,此地从明渠改为地下箱涵),因此,南岸沿江地带名正言顺也叫白沙洲。实际上,今天武汉地方上约定俗成,古代金沙洲、白沙洲遗地范围统称白沙洲,包括了长江、巡司河、青菱河之间大片城区。

以“水中可居者曰洲”为标准,江中那个长一千多米、宽两百米的小岛显然不够格,它在1920年代才从近南岸一侧江面浮出,因为毗邻古白沙洲而继承了后者的名号,一到汛期就只有树顶露出江面。岛上没有常住居民,没有码头设施,简维平上岛的船是自己用铁皮焊的。地方政府对白沙洲岛的定位是主城区的“生态留白”,它也就顺理成章成了城区夹缝间一块幸免于城市化建设的荒野飞地。逃脱“做一块对城建有用的地”似乎并不比逃脱“做一个对社会有用的人”容易。

简维平养在岛上的马除了他自己的,还有代朋友养的,这些马主是理发师、摄影师……职业不重要,一年能上岛骑几次马也不重要,藉由这块浮沉不定的弹丸之洲,他们都成为了“不可能的骑士”,舶来的“骑士”想象本就暗示着对原有社会身份的超越。

2016年6月4日,长江白沙洲小岛上,44岁的简维平在遛马。 长江网 资料图

在当今武汉,并行存在着两个白沙洲,一个在江上,一个在岸上,两个白沙洲同出一源。

江中的白沙洲实难符名,脆弱的岛体无法承载“白沙洲”这个名字应有的重量;岸上的白沙洲名存实亡,不复岛屿形态,晚清近代化浪潮中筑起的武金堤是一道墙,一方面保护白沙洲免于长江直接冲击,一方面也把白沙洲从面朝江面的古老港市转变成了面向内陆的堤内新地。

在武汉人的印象中,白沙洲总有很多新开的楼盘,其中多数供给刚需;白沙洲地下是石灰岩,多溶洞地隙,经常发生地陷;白沙洲有那片区域最大的蔬菜生鲜批发市场;白沙洲大桥桥面架在一连串钢箱梁上面,每年都会不堪重负被大货车擀成褶皱的面皮……这些满是现世焦虑的新闻无一不指向岸上的白沙洲。偶闻骑马、烧烤、种花生之类消息,那必定发生在江心的白沙洲岛上。

更为深刻的白沙洲之变或许在两百多年前就开始了。

鼎盛期的金沙洲-白沙洲一体,相比金沙洲的多样化,作为外围防波堤的白沙洲给人的印象则是来自洞庭湖上游庞大水系的竹木生意,以此为生的湖南帮商贩船民落脚白沙洲,形成了连片棚户区。18世纪白沙洲沉没后,白沙洲民向官方争取汉阳江面新洲岛地权,理由是在新洲岛上耕种以补课原本附属于白沙洲土地的税负。19世纪初(约清嘉庆年间)新洲岛最终归属汉阳县并隆重承袭古鹦鹉洲名,成为新鹦鹉洲,白沙洲农民“补课”失败。

然而,在几乎同时发生的另一场关乎新鹦鹉洲命运的争夺中,情势却完全相反。

远处是白沙洲长江大桥。 谌毅 图

新鹦鹉洲长十余公里,深约一公里,背江侧为汉阳诸湖地,涨水时船航行过琴断口可入汉江,面江侧为长江滩地,岸线漫长,滩地宽阔,是天生的竹木排停靠地和集散码头。在旷日持久的关于新鹦鹉洲利权的争讼中,从嘉庆年间的汉阳县到府、司道、部院,各级官府无一例外判定,上自朝关(今汉阳老关村,近白沙洲大桥)下至洗马沟(汉阳古城朝宗门外,约今显正街口临江)的整个汉阳鹦鹉洲滩地永作湖南竹木码头。

由此,之前以武昌白沙洲为基地的湖南帮开始转向汉阳鹦鹉洲。这是一场持续到晚清修建武金堤围住白沙洲之后的迁徙,几乎贯穿了19世纪。

不仅是那些原本就落脚在白沙洲的,随后从湖南本土顺流而来的竹木商民源源不断,他们的目的地也从武昌白沙洲变成了汉阳鹦鹉洲。到19世纪中,无论洲前滩地、洲上市街(今鹦鹉小道)还是洲后湖地,几乎整个新鹦鹉洲都成了湖南人的天下(一说有曾国藩幕后助力)。洲上居民中湖南籍占绝大多数,几乎占据了客商(上下往来经销者)全部、行商(立足本洲批发者)三分之二、市商(零售商/杂货商)五分之三、脚班(搬运工)全部、巫医百工(服务业)四分之三。

这些漂泊异乡的湖南人,在竹木贸易的无形牵引下组成了五部十八帮的商业社会脉络。

五部十八帮基于客商势力,或以湖南各地、或以湖南各水系命名,各帮各守滩地不可逾越,各有会馆处理公共事务,会馆之外还有行商和脚班两个公会,行商内还分出南北两帮,再在以上各帮各会馆公会之上,设湖南会馆为总公共机关,统称鹦鹉洲湖南竹木帮。至此,湖南竹木帮长成一株笼盖汉阳鹦鹉洲全境五六平方公里、沿江逾十公里的大树,这棵巨木一方面不断开枝散叶,分化分层,一方面树大根深,具有很强的边界意识,在晚清地方治权下实现了相当程度的总体自治。

1882-1891江汉关十年报告中引用的马加里游记(《湖北方志》1999.5)记录了这些湖南老乡是如何来到鹦鹉洲上的:

从不远处看去,它们看起来像漂浮的村庄,上面有快乐的居民;到近处看时,你不禁会钦佩这些精巧的建筑。很长一排木料紧紧地编在一起,组成一个宽敞结实的木筏,在它中间修建有一个整洁的小屋,全体人员就居住在里面。木筏的头修成尖状,船尾设有瞭望台,控制舵位。顺江而下的木筏航速很快,但船上还是装备了由10到12人才能摇动的大桨……一般情况是三四个这样的木排结伴而行,一个接一个成为一长串,相互联系的手段是一条五人驾驶的小木排,它与一条小船的用处差不多。

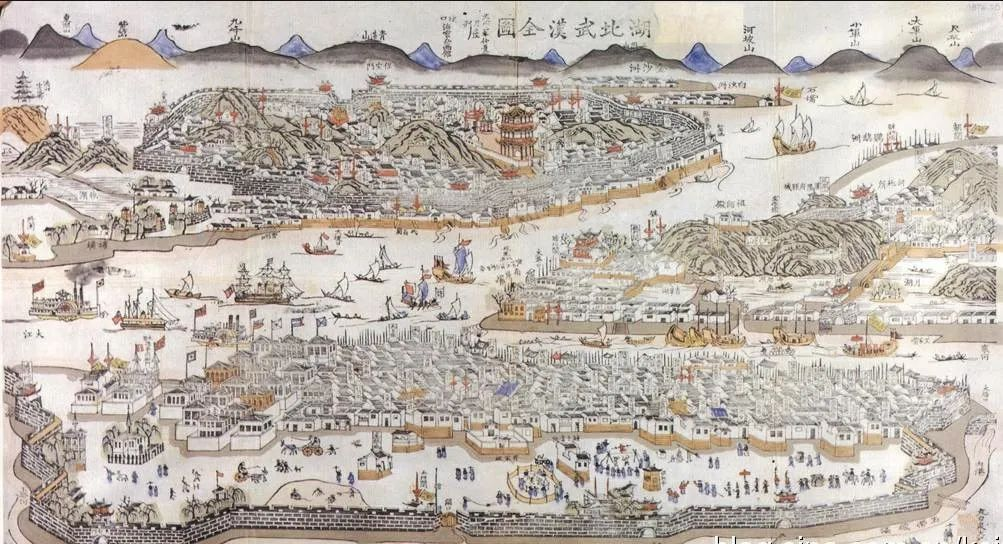

清光绪二年(1876年)《湖北武汉全图》 资料图片

公元前9世纪起,腓尼基人离开近东海岸黎凡特故土,乘船跨越东地中海,到达北非突尼斯海岸,建立迦太基殖民城邦,再以迦太基为基地贸易西地中海各地,直至通过直布罗陀海峡出地中海。19世纪的湖南竹木帮于春天钻进贵州、湘赣深山,采材编排漂出沅澧湘资,在洞庭湖越冬后再度启航,抵达鹦鹉洲,一边在沿江滩地上晾晒,一边招徕看货交易。等到涨水季来临,这些竹木将沿着拓扑脉络环绕鹦鹉洲的河湖港汊,销往西至山陕、北抵京师、东达江淮的广阔市场。正是如此脉络深广的贸易,滋养了鹦鹉洲这个微缩了湖南各地的奇特飞地。

1906年,雄才大略的张之洞正在推进他那彻底改变武汉之间千年格局的洋务事业,计划让川汉铁路线穿过汉阳鹦鹉洲,对上南岸白沙洲未来的粵汉铁路。还在勘测路基,鹦鹉洲、白沙洲湖南竹木商联手反对,这位强力有为的湖广总督不得不另做打算。

站在“进步”立场,湖南竹木商帮反对铁路穿过鹦鹉洲,似乎阻碍了富国强兵的伟大事业。但设身处地,铁路干线穿洲而过势必将摧毁依洲放排的滩地面貌,没有可靠的补偿和出路,对鹦鹉洲商帮来说当然就是无法接受的安身立命之变。商人并非不知道放排的营生就要走到尽头,现代建材业转型随后也在鹦鹉洲上出现,然而,急于投身民族国家竞争洪流的焦虑时代,已经没有耐心等待老树新枝。

一度在清末近代化中岿然不动的鹦鹉洲竹木自治,很快就在20世纪更为剧烈的现代化整合中力不从心,“擦写”代替了“生长”。计划经济迅速把最后的细密多枝的市街滩地变成整齐划一的工业区。几十年后,城市化又以更快的速度把工业区全部抹去。如今,鹦鹉洲下半段大部分是由单一开发商开发的住宅区,上半段大部分处于新楼盘前期工地状态。那些纵横的洲上堤路而今还在,只是大部分已被一层一层铺筑覆平,又被频繁混乱的施工一再剖开,还能看到时间留下的丰富地层。在本世纪初装修新居时,我跑过两趟的鹦鹉洲建材市场,当时尚存最后一分热闹,但疫情后再去时已从腰路堤(古时汉阳城与鹦鹉洲间通道)搬到夹河路(古夹河遗存,兼汉江支汊、长江旁路,实为鹦鹉洲内河),奄奄一息,十门九闭。

早在我意识到之前,继承了武昌鹦鹉洲文脉名望与白沙洲竹木商传统双重遗产的汉阳鹦鹉洲,虽未沉没,实已沉默。

在白沙洲江边垂钓。 谌毅 图

关于“白沙洲江心骑马”的消息,2019年汛期过后很难再见到。最近听说,踏浪十年之后,简维平牵着心爱的骏马最后一次踏上渡船离开,转投上游对岸的汉南某景区去了。“以梦为马”的日子,于人于洲,总是白驹过隙。

今天,这些名字永续、地望漂移的沙洲,在绝大多数武汉人眼中,只是熟悉的他者,近前的远方,没有意义的古怪地名,混乱而毋庸理会的流离过往,很少有人意识到,其中藏着这座城市重要的身世,并且这些身世还在暗流涌动,还在成为喷薄于眼前的现实。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司