- +1

一部曾被苏联判定“两百年后也不能出版”的文学巨著

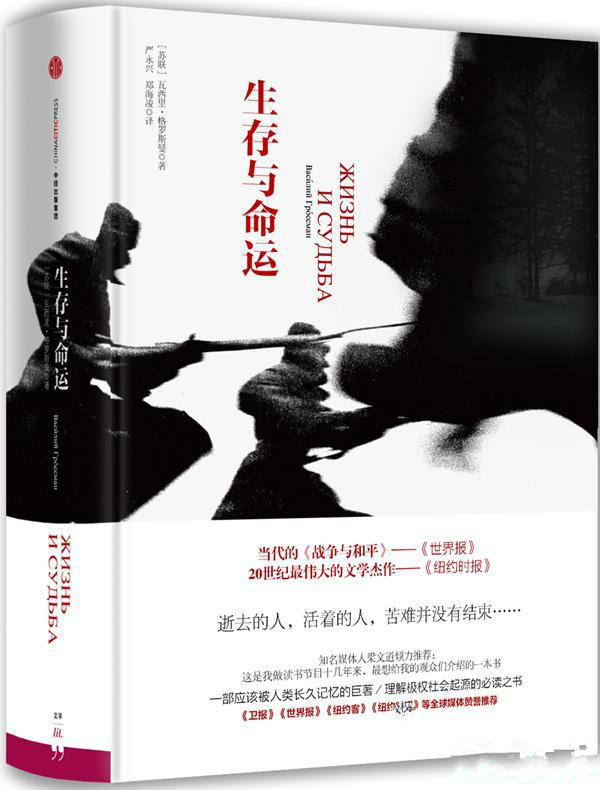

最近,中信出版社推出了苏联作家瓦西里·格罗斯曼的《生存与命运》中文版。这部75万字的长篇巨著,被欧美公认“当代的《战争与和平》”、“20世纪最伟大的俄罗斯小说”,在豆瓣也有着9.5的高分。但在1960年代的苏联,它却一直被禁,出版过程颇为曲折。

瓦西里·格罗斯曼在卫国战争期间曾作为《红星报》的特派记者去往前线采访报道,经历从莫斯科保卫战到攻克柏林几乎所有的主要战役,因而获得了大量一手资料。《生存与命运》以斯大林格勒保卫战结构全书,格罗斯曼历时八年创作,至1960年才完稿。在寻求出版的过程中,1961年2月,苏联当局派克格勃闯入格罗斯曼的家中,搜走了小说书稿。格罗斯曼写信给赫鲁晓夫申诉也无果。据说,当时主管意识形态的苏斯洛夫判定这部小说“比帕斯捷尔纳克的《日瓦戈医生》更加危险”,“两百年后也不可能出版”。带着遗憾,1964年,瓦西里·格罗斯曼因癌症病逝于莫斯科。

1974年,在“氢弹之父”安德烈·萨哈罗夫等人的帮助下,小说的备份手稿以微缩胶卷的形式被偷运出苏联。1980年,《生存与命运》率先在瑞士出版俄文版,之后它被翻译成英文、法文、德文相继出版,在欧美引起轰动。直至1988年,它才在苏联老牌文学杂志《十月》上分四期连载,之后出版单行本。

澎湃新闻获得授权,摘录中文版译者之一严永兴所写的部分译者序,详细介绍瓦西里·格罗斯曼以及这部经典之作。

一、“缺乏对胜利的组织者——党的评价”

瓦西里·谢苗诺维奇·格罗斯曼在中国几乎是个陌生的名字,他比《钢铁是怎样炼成的》作者奥斯特洛夫斯基只小四岁,名气却比奥氏小多了。不过论才气和作品的艺术水平、思想深度,格罗斯曼则不知要高出几许。

格罗斯曼1905年生于受犹太文化影响极深的乌克兰的别尔季切夫,母亲为犹太人。1929年毕业于莫斯科大学数学物理系。毕业后他在著名的顿巴斯矿区任工程师。1932年他将自己的第一部作品《格柳卡乌夫》寄给高尔基,征求大师意见,很快便收到高尔基的回信。高尔基指出,他必须克服描写顿巴斯矿工日常生活和工作上的自然主义,删除多余的情节,更合理地组织素材。格罗斯曼似乎茅塞顿开,花费一年工夫进行修改,1934年这部中篇小说在《文学顿巴斯》上发表。同年,他的第一篇短篇小说《在别尔季切夫城》在《文学报》上发表,高尔基读到后,邀他见面。格罗斯曼回忆道,这次会面在很大程度上影响了他今后的生活道路。

无独有偶,瘫痪在床的奥斯特洛夫斯基亦于1932年至1934年发表了《钢铁是怎样炼成的》,两人的文学创作可以说是同时起步,一个经高尔基点拨,一个由编辑加工润色,但格罗斯曼刚刚起步,奥氏已经在飞跃了。

格罗斯曼急起直追,一连发表了几部短篇小说集《幸福》(1935)、《四天》(1936)、《短篇集》(1937)和中篇《厨娘》(1937),可依然是名文坛小卒。四卷集长篇小说《斯捷潘·科尔丘金》(1937-1940)才使他一举成名,跻身文坛。这部作品描写青年工人斯捷潘走上革命道路的成长过程,但这种题材和手法的作品,当时在苏联多如牛毛,算不得上品。

卫国战争期间,作为《红星报》军事记者的格罗斯曼一直活跃于前线,写了《主突方向》《特雷布林的地狱》等名篇。中篇《人民是不朽的》1942年发表在《红星报》上,成为苏联战争文学的经典作品。从卫国战争到战后初期,苏联作家创作了大量作品,讴歌苏联人民抗击德国法西斯的英雄主义和大无畏精神。这些作品无疑极大鼓舞了在战争中殊死搏斗、保卫祖国和战后在一片废墟上重建家园的苏联军民。包括《人民是不朽的》在内,这一时期战争文学的最大特点,是对爱国主义、民族精神、英雄主义的张扬,充满万众一心战胜德国法西斯的坚定信念和阳刚之气。这体现了面对灭绝人性的凶恶敌人和国破家亡的严峻局面,作为文学家的强烈责任感和使命感,同时,也是那个时代政治、军事、社会复杂背景下文艺政策使然。谁也不会在这种时刻写离经叛道的作品,只有索尔仁尼琴这样的毛头小伙,才会不知深浅从前线给友人写信,暗骂斯大林,使自己受缧绁之苦。

1943年,格罗斯曼开始构思并创作描写斯大林格勒战役的长篇小说,第一部《为了正义的事业》于1952年在《新世界》第四期上发表。这部作品历时九年完成。这期间世事剧变,战争文学亦不例外。如果说,二十世纪四十至五十年代初的战争文学,单凭惊天动地的英雄事迹,便能满足浴血奋战、获得解放并沉浸在胜利欢乐中的大众的情感共鸣和时代需要的话,那么此时的读者已经开始了对战争的反思,他们要求了解战争的真实、人民所受苦难的真实、人类心灵所受创伤的真实。也就是说,要求作家讲真话,写真实。因为唯有在真实平凡中,才能发现深邃哲理。他们活下来了,不是因为有太多的欢乐,而是因为有许多苦难,这些苦难在他们的挣扎下,都过去了,且从记忆中升华,成为面对未来的泰然和企盼。

九年磨一剑的格罗斯曼,敏锐地感受到了读者的这种心态和需要,在《为了正义的事业》中,他展示了惊心动魄的斯大林格勒车站防御战,一个营的战士血战到最后,无人动摇退却,无人生还。作品还描写了希特勒空军对斯大林格勒疯狂的八月轰炸和保卫城市的红军战士、工人民兵、全体居民的坚韧不拔与悲惨命运。作品一经发表,好评如潮。同年七月,乌克兰诗人巴让去信,向他表示诚挚的谢意,感谢他创作了这样一部富有人性、思想深邃、不说恭维话的作品。1953年初,一位列宁格勒读者给他写信说,最近十年没有一部作品能像《为了正义的事业》那样深深打动她的心。但对格罗斯曼的批判亦接踵而至,1953年2月13日,评论家布宾诺夫在《真理报》上发表文章,批评小说“除了几个章节外,完全是失败的”、“苏维埃人的形象在长篇中是苍白的、顺从的、没有特色的”、“作者力图证明,是平凡的人们建立了不朽的功勋”、“缺乏对这次胜利的组织者——党的评价”。

同年三月,斯大林逝世后的第十九天,苏联作协理事会举行会议,作协总书记法捷耶夫在题为“作家协会工作的某些问题”的报告中,严厉批评格罗斯曼的《为了正义的事业》宣扬“善恶循环的反动唯心主义哲学”和“无冲突论”。1954年,作品出版时,格罗斯曼不得不进行了大量修改,但依旧难逃厄运。1956年以后,他的作品不准出版和再版,一个名声并非十分响当当的作家,从此淡出江湖。要不是政治上的际遇,也许,他真的会永远在文坛上销声匿迹。

二、“为何将我的这部小说当作一个杀人犯那样予以关押?”

苏联的文化机制非常奇特,一方面愿意颂扬一些人的声誉,哪怕其作品虚假苍白得令人咋舌,另一方面也把一些作家视为异类,打入另册,贬损之,批判之。摇旗呐喊式的颂扬和狂风暴雨般的贬损,都源于一个时期的文艺政策和某些人卑劣狡黠、趋炎附势的心态,与正常健康的文化氛围南辕北辙。遭此劫难的不止格罗斯曼一人,然而他既不愿从此搁笔、停止创作,也不愿改弦更张、随波逐流,等待他的只能是更悲惨的结局。

四年的残酷战争,母亲及其他亲属在战争中遭受悲惨命运,战后辛勤笔耕却遭贬损封杀,对一个文化人来说,是最痛苦的,格罗斯曼陷入精神上深深的孤独无助之中。但亦正是这难言的孤寂,使他能彻底洗涤人生的喧闹与浮名,去与长眠地下的亲人和战友对话,探寻真理,挖掘历史、战争、生存和命运中深层次的蕴藉。

苏共二十大的召开和对个人迷信的揭露,使苏联文学开始“解冻”气候,亦使格罗斯曼那颗冰冷孤寂的心充满希望和新的活力,他下定决心,要再次通过文学作品来表达他重新形成的历史哲学观。因此,虽然他着手创作的《生存与命运》是两部曲的第二部,虽然作品的情节线索依然以斯大林格勒保卫战为主线,虽然《为了正义的事业》的主人公除了为国捐躯者,不少人物仍在小说世界中继续生活和战斗,受着生存与命运的煎熬和拨弄,但作品从构思、观念、手法到整体的思想艺术水平,都发生了极大的变化,完成了一次飞跃,达到了新的高度。如果说,作家在《为了正义的事业中》所要表达的最高思想,是为正义而战的人民是不可战胜的,那么在《生存与命运》中,一切要复杂得多、丰富得多、深邃得多。作家已经不是单纯地描写历史事件,描写人物的生活和命运,而是在对现实生活和人的生存与命运的根本现象的叙述之中处处绽放着自己的思想之光,以及自己对社会、战争、民族、人类命运的独特见解之光。

1953年至1961年,格罗斯曼在孤独苦寂中,用这八年时间,终于完成了这部七十余万字的巨著。四周万籁俱寂,身边除了一堆倾注了他全部才华和心血的厚厚的文稿,连个朋友也没有。他轻轻吁口气,苦涩地摇了摇头,闭上疲惫的双眸。他不知道,明天到编辑部,他的《生存与命运》将会有什么样的命运。他更没有想到,此时此刻,他完成了一部日后将被誉为“二十世纪的《战争与和平》”的经典之作,他从真正意义上完成了一次伤痕累累的文化突围。

第二天,他惴惴不安地来到《旗》杂志编辑部,把沉甸甸的手稿交给接待他的编辑,接着便是战战兢兢的等待。他何曾料到,即使是在赫鲁晓夫执政时期,即使是在许多“出格”作品纷纷破土而出的“解冻”气候条件下,编辑部的编辑、主编们,读了他的《生存与命运》,还是吓得一佛出世,二佛涅槃,唯恐受到牵连和指控,急忙将全部手稿交到了国家安全委员会,也就是令苏联人谈虎色变的克格勃。格罗斯曼左等右等,等来的却是克格勃官员的搜查,所有与书稿有关的东西,甚至包括打印纸和打印色带均被收缴,他的书也再次被禁。

格罗斯曼又一次惊呆了,他的心再次战栗不已,平日里才华横溢、文辞滔滔的大作家,面对陌生而权重的政府系统,变得笨拙而毫无防护能力,无法调动他的言辞,做像样的辩驳。直至后来我们才得知,格罗斯曼一病不起,他在病中给最高领导人赫鲁晓夫哆哆嗦嗦写了一封信,试图拿点儿正当理由顶顶嘴:

为何要封禁我这部也许在某种程度上能满足苏维埃人精神需求的书,这部没有谎言和诬蔑,只有真理、痛苦和对人们的爱的书?为何要对我这部书稿采取行政暴力手段加以没收,并将它当作一个杀人犯那样予以关押……倘若我这部书满纸谎言,那就让想读到它的人们,让我三十年来为之创作的苏联读者来评判吧,让他们来说说,在我的书中,有的是真理还是谎言吧。但是,读者被剥夺了用世界上最严正的法庭(我指的是心灵的法庭、良心的法庭)来评判我和我的著作的可能性。过去和现在我都希望有这样一种法庭。(《文学问题》1988年第十期,第28页)

上诉书似泥牛入海,格罗斯曼本应该想到的,但是他在《生存与命运》上实在倾注了太多的心血,他对赫鲁晓夫实在抱有太大的希望。面壁八年,他在淡泊和灭寂中使自己的艺术才情获得了一次整体意义上的升华,亦使自己有了一份不理会别人颐指气使的勇气和从容,他甚至敢于在自己的书中指出,苏联人民以自己的血肉之躯抗击法西斯,并非为了斯大林,而是为了自己,为了自己的民族,为了战后能有更大的自由、更美好的生活。既然如此,那他还怕什么?在苏联,在俄罗斯,有许多文人决不怕为真理、为百姓而捐躯,但他们却怕出不了书。格罗斯曼未遭逮捕,他也不怕被逮捕,却在诚惶诚恐、揪心地等待赫鲁晓夫的批复中度日如年。1964年,他因癌症在莫斯科溘然长逝,留下了遭禁的作品和永久的遗恨。

三、“二百年后也不可能出版”

有消息说,格罗斯曼生前已经得知他作品的命运。据赫鲁晓夫的女婿阿朱别伊二十世纪八十年代的回忆录透露,赫鲁晓夫当时要么没有阅过格罗斯曼的来信,要么没有弄清它的实质,总之,没有给格氏回信。但他透露,当时主管意识形态的苏共中央政治局委员苏斯洛夫曾接见过格罗斯曼,并声称:“别再想那部长篇小说,二百年后也许可能出版它。”

另据苏联《文学报》1988年7月6日报道,著名作家巴克拉诺夫在第十九届全苏党代会上的发言透露,苏斯洛夫曾表示,“《生存与命运》这部长篇小说二百年后也不可能出版”。两人的说法不完全相同,但意思是明确的,即掌握生杀大权的重要官员实际上宣判了作品的无期徒刑。不过历史跟苏斯洛夫开了个极大的玩笑,不到二十年,《生存与命运》便于1980年在瑞士出版了俄文本。1982年,苏斯洛夫本人未能摆脱自然规律,撒手人寰。1984年作品被译成德文,1986年英文版在美国发行,所到之处,都引起轰动和强烈反响。英文版译者罗伯特·钱德勒在“前言”中称:“这是本世纪真正的《战争与和平》”。沃尔夫·贝克尔在1984年12月3日的《明镜周刊》上撰文说,“作品令人感动”,格罗斯曼“那种无畏的勇敢精神值得钦佩”。罗德纳·欣利在《纽约时报书评周刊》(1986年3月9日)发表评论文章指出,《生存与命运》的成功在于作家对“重大主题的高度严肃性和他那令人信服的对历史、道德和政治的思考”。

1988年,《生存与命运》漂泊二十余年之后终于回到了它的祖国,同苏联读者见面。作品刚在《十月》杂志第一期上刊出第一部分,就引起轰动和读者的强烈兴趣,人们迫不及待地等待刊登它的下一期杂志。作品共分四期连载,每期印数近三十万册,均不到两天便被抢购一空,买不到杂志者只得复印或手抄,真可谓“洛阳纸贵,万流景仰”了。读者纷纷给报刊写信,赞誉这部令人“潸然泪下”又“激动万分”的巨著,称它是这些年来读到的“最为出色的作品”。图拉市一位领退休金的老者给《文学报》写信说:“我记得,当时我怎样读完了格罗斯曼的长篇《为了正义的事业》,怎样等待着它的续篇……幸运的是,我等到了,可令人痛苦的是,为此竟需要三十余年的时间。”(《文学报》1988年第九期)

历史是公正的,真正的艺术是埋没不了的。生前冷落,死备哀荣,对笔耕终生、孜孜以求真理和理想的文学家来说,这种截然相反大起大落的命运在苏联并不罕见。倒是文艺学界和评论界对《生存与命运》的评价之高,令人侧目。不妨引鲍恰罗夫与阿纳尼耶夫的两段评论。

鲍恰罗夫1922年生,莫斯科大学教授,著述甚丰,有关苏联文学的研究和评论专著近二十部,1973年更因一部《人与战争·战后军事散文的社会主义人道主义思想》闻名遐迩。此次他为《生存与命运》撰写了几万字的后记,并与托尔斯泰的《战争与和平》相提并论。他说:

我们的评论家们经常叹息,哪儿有类似《战争与和平》,描写1941年至1945年战争的史诗作品?《生存与命运》以及它那强有力的历史哲学观点,就是这种规模的作品。(《十月》1988年第一期,第129页)

阿纳尼耶夫1925年生,著名战争题材作家,苏联作家协会书记处书记,《十月》杂志主编,他撰文道:

格罗斯曼是我们时代的伟大作家,《生存与命运》是苏联文学的经典之作。(《文学报》1988年8月24日)

可见,学界对格罗斯曼和《生存与命运》的评价异乎寻常之高。当然,这里所引只是几段结论性的意见,评论家们自有他们对作品的详细阐述,无须笔者赘述。

四、“二十世纪的《战争与和平》”

当年,初读《生存与命运》,我就曾被作者大胆的思想、犀利的笔触、主人公们催人泪下的悲惨命运和作品史诗般的规模所震撼。作为研究苏联文学现状的学者,我曾读过大量新出版的,甚或“回归”的苏联文学作品,但没有一部作品能如《生存与命运》具有如此强烈的震撼力,具有像《战争与和平》那样的史诗规模。激动之余,我迫不及待欲将格氏的这部作品移译过来,介绍给中国读者。但由于某个环节上的疏漏,未能将本人在清样上对译文所做的详细校订予以勘正,以致留下无法弥补的缺憾。十年后,译林出版社购得此书的版权再版,给了我一个“改正错讹”的机会。

同样,这些年来风云际会的国际形势,尤其是苏联的解体和我国改革开放所取得的巨大成就,使我获益匪浅,也明白了许多道理,回过头来,再重读《生存与命运》,那感受和体会,真可谓“别是一番滋味在心头”。

当年,作品之所以在它的本土苏联引起轰动和巨大反响,首先因为它是一部“禁书”,是一部被苏共领导人苏斯洛夫判处过“死刑”的作品。如今,斯人已逝,峨冠博带早已零落成泥,他的名字亦早被忘诸脑后,但广大读者,就是要看看当年被他“枪毙”的这部书究竟写了些什么,会让他如此暴跳如雷。

这也许就是逆反心理。但是,读完全书他们才发现,原来书中充满强烈的反思意识,格罗斯曼对历史,对历史事件,对战争,对斯大林格勒战役,对千百万人的命运和造成他们悲惨命运的缘由进行了深刻反思,大胆而尖锐地提出了自己的见解和看法。而这些见解和看法并不是作家在当前戈尔巴乔夫的改革、公开性和民主化的情况下才提出来的。于是乎,作家非同凡响的历史哲学观点,他那正直的作家良心和勇气,他完成作品后的不幸遭遇,都激发起读者对他的崇敬之情和对长篇的“狂热”兴趣。

实际上,光有这两条还远远不够,它依旧可能如夜空中的焰火,五彩缤纷,轰动一时,随即烟消云散,无法光耀人间,无法在俄罗斯广袤大地上长存和平文明的火种。只有像托尔斯泰的《战争与和平》那样优秀的文艺作品,才能让历史成为一面镜子,才能让道德价值在文化中积淀,才能让人民产生凝聚力去争取和平、追求更美好的明天。

那么,格罗斯曼如何呢?他能不能将1941年至1945年的那场战争,写成类似《战争与和平》那样的史诗作品?可以说,他做到了。《生存与命运》是一部优秀的文艺作品,结构宏大,线索细腻,人物丰富,气势恢宏,具有真正的史诗规模,“最接近托尔斯泰在《战争与和平》中所坚持的俄罗斯史诗传统”(鲍恰罗夫),堪称二十世纪的《战争与和平》。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司