- +1

发现东亚(十二)|礼部“外交”: “朝贡”作为权力和文化

近年来的东亚历史学界,越来越多的人开始使用域外汉文典籍来研究中国。最具代表性、被中国学者研究最多的史料,当属朝鲜方面的一系列历史记录。其中既包括《朝鲜王朝实录》等反映王廷日常行政的材料,也包括统称为“燕行录”的朝鲜赴明清使团记录,及反映中朝、朝日间交往的《同文汇考》等。对域外汉籍的使用,为过去过度以中原为中心构建的区域史叙事,提供了一个不同的、可贵的视角,即从“他者”的眼光来审视以中原为中心的东亚世界。

上篇专栏提到,满洲崛起后,日韩越等域内崇奉理学的社会,对中华的概念发生了畸变。这点在近来的对域外汉籍的研究中被强调得很多,无需详细展开。当代中国学者在“借用”朝鲜视角的时候,一方面特别看重朝鲜的所谓“小中华”意识,突出半岛与明朝牢固的文化制度联系;另一方面则强调明亡清兴后,恪守“夷夏大防”的朝鲜的离心倾向,认为在清代,东亚世界已经没有区域认同了。这两类解读凸显朝鲜半岛在近代三百多年来对中原的一种纠结矛盾的心态。其中的政治文化暗示是,“明清鼎革”对东亚区域认同带来极大改变。

这种理解当然有价值,但并非没有补充的必要。我们要把朝鲜等对“中华”的文化态度,和对区域秩序的政治态度,作一个区分。不少学者把17到18世纪,域外士人的离心心理当作区域关系史上的特质,强调特定条件下的断裂性。但如果我们将它放回到更长的历史时段里,就可看到它其实有很强的延续性,并不是新现象。某种程度上,强调17世纪后区域认同不再存在,是为当代主权国家体系下的外交现实找寻历史回应;但它有意无意间以“现代”国家间关系(即主权外交关系)为模板,将传统东亚国家间的关系模式(宗藩关系)与“现代”作切割处理。可以追问的是:如果朝鲜真的早在17和18世纪便没有区域认同了,那么为什么朝鲜王廷还要自居清朝最忠实的属国,一直到中日甲午战争?为什么直到19世纪晚期,朝鲜多数官僚及儒生,并不情愿脱离(甚至改革)与清的宗藩关系?换句话,上层精英心理上对满洲政权的排斥,和国家社会整体对区域等级秩序的坚持,这种张力应如何理解?

这涉及到奠定区域国家间关系的主要因素究竟是什么。是文化、制度、心理等,还是实力和地缘格局?更为重要的问题是,被诸多学者称为“朝贡体系”的传统东亚秩序,和现代主权国家构成的国际关系,是不是完全异质的两套秩序,以至于传统秩序在欧洲的坚船力炮下,被彻底推翻,并必然被“现代”的条约体系取代?

东亚世界在历史上大多时候,是由一个超强国家(一般是中原政权)和若干实力、体量较小的国家构成的。这点和欧洲近代史上以均势为主要特征的国家间关系很不一样。具体到中原和朝鲜半岛关系而言,两者体量和实力上的不对称,以及地缘上的接近,构成相互关系的基本格局。如果我们相信现实主义国际关系理论的基本判断,那么,在一强独大的权力结构中,弱小一方的理性选择,是与大国结盟、并在既有权力格局内保障自身安全、谋求最大利益。当大格局改变:比如大国内部分裂,或者有新的强权崛起挑战独大格局时,弱小一方自然也会改变自己的结盟策略和对象。历史上朝鲜半岛政权和中原政权(新罗与唐,高丽与元,朝鲜与明清)正是如此。权力关系不直接转化为政治认同,但持续稳定的权力关系会对政治认同有极大影响,高丽贵族在明初仍亲近蒙古,朝鲜士人在清初仍崇奉明朝,其中有权力关系带来的文化惯性。

必须强调,这种权力关系并不是单边强加的,而是双方共同构筑的。一强独大格局中,相对弱小的一方往往比大国更要依赖秩序的稳定性,也更强调道义责任,以制约老大的权力。这恰恰是其从来就存在的自主意识的体现。在具体利益博弈中,大国则更倾向于以有限的实利让渡来换取政治承认。这无论是在东亚宗藩体制,还是现代国际关系中,都是一样的。

明清与朝鲜都以宋明理学为官方意识形态,在理学包裹下,双方的权力关系也用宗藩礼制话语来描述。强调自身在这套意识形态中占据正统,是朝鲜政权立身之本。所以,所谓“小中华”意识,与其说是朝鲜甘于做“中华”支脉,不如说是朝鲜自认为“中华”,不过体量稍“小”而已。

有种倾向认为,朝鲜的小中华意识是清朝之后才有的。但其实早在明后期,出使北京的朝鲜使臣已经屡次表达对明朝礼崩乐坏、人心不古的鄙夷。他们尤其看不惯当时明儒推崇的王阳明心学,斥之为伪学邪说,认为程朱理学正统只有在朝鲜才得到悉心维护。这个时候,“小中华”意识已经存在了。到满洲入主中原,“华夷变态”,就更加刺激了精英士人的文化危机感和文化优越感。可见,这里的“中华”首先不是国家意义上的中国,而指的是理学道统。如果再从朝鲜内政角度考察,则可看到:小中华意识形态,时常是朝鲜不同政治集团间内部斗争的话语武器,和现实中(从利益角度出发)的事大政策、区域认同,不一定有多么紧密的对应关系。

政治意识形态与地缘权力格局,并不相互排斥。自居意识形态正统,表面看似离心,实质恰恰是对区域权力等级关系的再确认。换句话说,虽然“中华”在朝鲜士人心里发生畸变了,但天下格局(中原一国超强)和朝鲜在这个格局中的道统未变。而且朝鲜国家反而更要恪守“事大”宗藩礼制,维持权力格局的稳定性,以保证自己在这套礼制中优越、独特的位置,维护最大利益。“事大”的方针是现实主义需要,而宗藩礼制为现实政策提供理论指导。反过来,清朝也必须以“字小”回应朝鲜,以承担自己在权力关系中的责任。

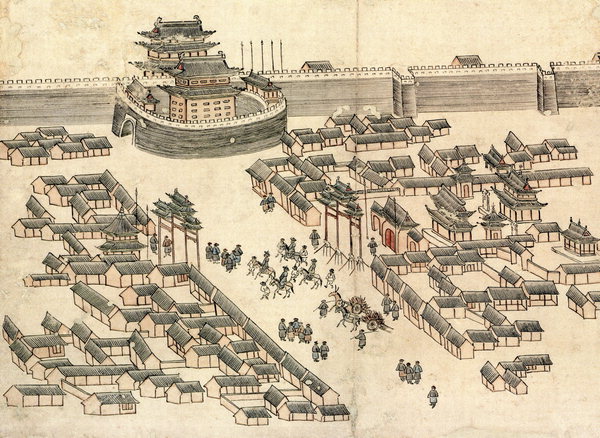

宗藩礼制最为典型的表达形式之一,是所谓“朝贡-册封”制度。以清朝和朝鲜关系为例,朝鲜每年数次入京朝贡,王室成员的正式名号都需由北京册封。关于路线、活动、馆驿、接待规格等都有明确规定。但封贡活动本身不是宗藩关系的全部,只是其礼仪表现之一种,和宗藩制度挂钩的还有贸易准入、边市往来等一系列物质性交往,以及安全保障。因此,用“朝贡”来概括东亚世界的国家间关系,严格地说不尽准确。在礼仪之外,有其他形式,背后则是权力和利益互动。

甲午战争之前的数百年里,宗藩制度在东亚范围内是“普世”制度。域内很多国家都以此为对外交往原则,其中也包括多数时间内不认中原天子为最高权力的日本。除了中原这个核心,一些国家也自视为次级区域的核心,它们一面奉中原王朝正朔,一面和比自己更小的政治体建立等级次序。比如朝鲜之于女真,越南之于占婆、高棉、老挝等(越南对内甚至自称皇帝)。就算不以中原为上国的日本,也将这套体制拿来施之于琉球等处。由于这套礼仪制度和官方贸易权利直接挂钩,所以早期欧洲国家和公司为了进入东亚市场,也必须加入这套制度。这有点像今天一个国家要加入一个已经成熟的全球贸易机制(比如WTO),就得遵守此机制中所有国家一起奉行的各种制度规范一样。

清代沿袭明制,负责对外交往的职能部门,主要是六部中的礼部(但对内亚和俄罗斯,则由理藩院管理)。因此我们可以把宗藩关系下的交往,看作是礼部“外交”。这里的外交打上引号,因为它并不是现代主权国家意义上的外交。它是宗法制度的延伸,宗国与藩国虽各自为政,但毕竟多了层君臣等级。因此,19世纪朝鲜多次以“人臣无外交”为由,拒绝欧美国家的通商要求。这让欧美国家很困惑,不知如何定义朝鲜对清朝这种又自主又臣属,虽不平等但亦非附庸的关系。

但礼部“外交”又的确是一种外交机制,和现代外交一样,是一整套规范国家之间如何打交道的制度和原则。两种机制的背后,是对世界格局的不同假想:礼部“外交”认定,“天下”是一个围绕礼制建立的等级次序;现代外交认为,“国际”是由主权国家按公法原则组成的平等体系。两种构想都只描述理想状态,与现实中的权力关系都不完全相符。从这点看,两者有很大的相似性;恐怕也并不能说,哪个制度更文明先进,哪个更愚昧落后。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司