- +1

戴维·洛奇专访:1935,生在英国中下层家庭,我生逢其时

在书架上翻出旧书,才确认第一次去伯明翰采访洛奇是1993年4月,那之前去伦敦某书店参加他的新书阅读会,会后斗胆上前要求采访,因为我正好要去伯明翰参加一个婚礼。那次采访,我为《文汇读书周报》写了一篇访问记。

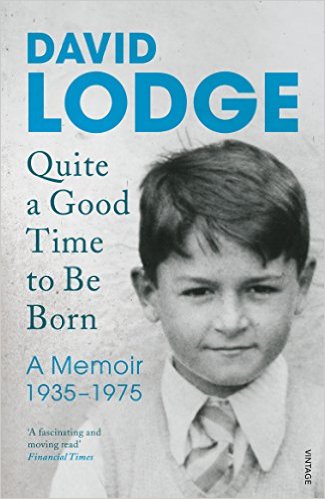

洛奇的自传《生正逢时》(Quite a Good Time to be Born)2015年初出版,最近,我试着给他发了封邮件,问他是否愿意再接受采访。没想到还不到半天,他就回了邮件,说很乐意,并说真巧,他过两天就要来伦敦参加一个活动,周四一天都有空,他会住在伦敦的公寓,可以在那里见我。

确认了采访时间后,他将公寓地址发给我,原来就在查令十字街南段,旧书商新的聚集地Cecil Court对面。邮件很长,第一段详细说明他的公寓所在的那栋楼离地铁站的距离、对面剧院、隔壁的小店;第二段是关于那栋楼临街的两扇安全门,他细心地解释我按过门铃后他会在楼上按下开门键,之后我必须在三十秒钟内连着推开两扇门,如果动作不够快,就有被夹在两扇门中间的可能;以防万一,他还给了我他的手机和公寓电话。这封邮件让我颇有感触,洛奇八十岁,果然有些啰嗦了。他当然不知道,我已经历过十年的非洲生活,各种安全门见得太多了。

下午三点,我准时来到他的寓所门口并成功地推开了两道安全门,乘电梯到二楼,他已经在门口等我。比我记忆中瘦小了许多,天气还不冷,但他已经穿着对襟毛衣了。这套一居室的公寓很小,空间很像上海的居所,他一边沏茶,一边说这个公寓是他1991年买的,地处闹市,到哪儿都方便,而且他的经纪人就在附近。又说他昨晚去了一个朗读会,走路就可以到。听说我在南非住了十年,他表示那个遥远的地方他从没去过。坐定后,他调整了助听器的音量,笑着说:“开始吧。”

自传书名、人生转折点

澎湃新闻:您的自传在年初出版,英文名是“Quite a Good Time to be Born”。一方面,您的意思是生对时候了,另一方面,Quite这个字又不是百分之一百的肯定,您能解释一下么?

洛奇:对,“Quite”是一个很英国、很有意思的词。书名是全书开篇第一句话里的几个词:“1935年1月28日,我开始呼吸,对于如我这样出生在英国中下层家庭的一位未来作家来说,可算是生正逢时吧。”这句话里的所有内容都很重要。我用了quite这个词来限制good,意思是“好,但不是全好”。如果你是犹太人,那年出生在欧洲大陆,就会非常糟糕。在英国,我正好赶上1944年的《教育法案》,中学和大学免费教育。所以,英国的社会变迁正巧被我们这代人赶上。还有一点,我要在下一本书里才会写到,就是我事业成功之时,也正碰上写作可以养家糊口的年代,八九十年代,文学流行,畅销书能赚不少钱。现在,作家单靠写作很难生存。所以,出生在这样的年代,还是不错的。

当然,也有不够好的地方,因为二战,我的小学、中学教育并不很好。例如,我没机会学习外语,而且我父亲参军,很多年不在家,所以,并不完美。我花了很长时间才想到这个书名,我比较满意,因为它让人过目不忘。

洛奇:当然没写好,书名也很难,既要与这本不同,又得能接上。下一本的结构和韵律与这本都不一样,我知道要写什么,但如何写,我还在寻找合适的方式。第一本比较简单,是按年代写的。人生前四十年总有很多事发生,生活在不断变化,读书、结婚、找工作、生孩子、事业开始、出版作品。后四十年作品多了,生活的内容少了。所以,我还在想。

澎湃新闻:前四十年,您写到许多生活的重要关头,例如进大学读书、毕业时得到第一名、出版第一部小说、找到工作、去美国、孩子出生等。您觉得,最重要的转折点是什么?

洛奇:我人生最重要的转折点应该是遇见玛丽——那个我恋爱了七年后才结婚的女人。我们的恋爱过程很奇怪,婚前没有过性关系。这在现在简直是天方夜谭,在当时也让人不可思议。从事业上来说,我也有几个十字路口吧。大学毕业得到一等学位,很重要。大学毕业后,我并不想继续读研究生,但是服兵役让我改变了想法。读了研究生,那就基本上是进入学术界了。我花了两年的时间找工作,刚进伯明翰大学时是一年的合同,后来转为长期合同,虽然大学老师收入不高,但给了我一个稳定的基础。

回头看我前四十年的生活,我的运气真是很不错的。当然,也有一些坏运气。

澎湃新闻:1967年,您出过一次车祸,全家都在车里,那算是坏运气么?

洛奇:那次其实是好运气,虽然出了车祸,但我们全都幸免于难,还是非常幸运的。我说的坏运气主要在戏剧和电影上,运气很不好。我好像没有能力写剧本,我写过好几个剧本,例如《写作游戏》,但都只在外地上演过,没有一出在伦敦上演。有的已经准备在伦敦排演了,还请了大明星,但最终都没能成功。还有电影,我写过许多提议书、剧本草稿,特别是改编小说《治疗》,我花了许多工夫,写了七稿剧本,去见过三四位制片人,最后一事无成。可能我太贪心了,希望我在不同的创作领域中都能成功,但事实并非如此。我现在越来越觉得生活很大一部分是机遇,很多事是偶然的。

我在电视上的运气稍好些,我改编了狄更斯的小说《马丁·翟述伟》、我自己的小说《好工作》,这两个迷你剧都很成功。电视台后来想改编我的其他作品,但当时我很忙,一直拒绝他们,慢慢他们就把我给忘了。总而言之,我还算是很幸运的。对,我应该在下一本书中写写我的好运和坏运,但现在我不想多谈了。

澎湃新闻:在自传中,您写到第一次去美国,先在布朗大学,后来去伯克利和美国西海岸,真是让您大开眼界。让人感觉到您可能更喜欢美国,为什么您没有到美国去工作呢?

洛奇:那次美国之行对我的影响极大,也是转折点吧。那是我被解放了的一年,从英国人小心谨慎的习惯里被解放出来。从布朗大学,再到加州西海岸,带着家人横跨美国,那种自由,是我以前从来没有体会过的。我年轻时,有两次旅行让我开了眼界,一是去德国看我阿姨,还有就是去美国。从那以后,我就没有在国外长住过。

确实,曾有很多美国大学要我去,当时伯克利就给了我工作,但是我不想让孩子离开他们出生的国度,在国外受教育。所以,这些工作邀请我根本就没给予考虑。而且我总认为,只有在自己国家不成功的人,才会到另一个国度去工作。作为一个小说家,我需要从自己的文化中寻找材料,那是我能理解的。美国文化只是英国文化的对比和参照物。

澎湃新闻:您的书在美国出版比较慢,《大英博物馆在倒塌》和《换位》都是过了许久才找到美国出版商的,是因为文化差异么,还是美国人不太懂英国人的幽默?

洛奇:我也不知道为什么。我只能说,对什么书能流行、什么书不能流行,出版社有时候是很没眼光的,而且,他们很固执己见。在英国,《换位》的精装本出了三年后,企鹅才出平装本,这也很慢了。美国出版社觉得《换位》不会有市场,所以,有十八还是十九家美国出版社拒绝出,总算出版后,到现在还每年加印,很明显是很有市场的。当然,英美的幽默不一样,所以,我的书在美国并不算非常流行,但我还是很满意的。不过我也知道,他们不会出版我的自传。

澎湃新闻:您有三个孩子,老三出生后,被诊断为唐氏综合症,听到这个消息时,您在自传中写道:“对我来说,这打击太大了。我一直觉得我和我的家人是在上升的扶梯上,我们的生活正在变得更充实、更开心、更幸福,突然,一切都停止了。在我对未来的想象中,可从来没有包括要照料一个智障的孩子。”现在老三的情况怎么样?

洛奇:我的大女儿是生物学家,大儿子是律师。老三也快五十了,他虽然是智障,但是一个很有意思的人,很有艺术天赋,现在他的画能卖钱,还举行展览,这让他有一种自足感。与其他唐氏综合症的人相比,他还是很有能力的。他住在政府安排的社区里,与六个情况类似的人同住,有人照顾他们。他的住处离我家开车一个小时,他每月回家一次。因为老三的情况,玛丽以前的工作就是教识读困难的孩子。退休后,玛丽也学了艺术课程,曾和两个朋友一起开过画廊,现在用电脑做设计。所以,老三每月回家会和妈妈一起画画。让人伤感的是,老三可能会早发老年痴呆症。想想他可能在我们之前先得老年痴呆,就让人非常伤心。

我共有三个孙女、外孙女,都很漂亮,很聪明。大孙女快十八岁了,各方面都很出色,体育也很好,最近还在摩洛哥登山,她想当工程师。我的孩子会读我的书,但是很少进行评论。做一个有名作家的孩子不容易,他们可能在我的书中看到他们的生活和经历,当然他们也享受了我赚的稿酬,就没法抱怨了。

天主教、不可知论、格林

澎湃新闻:您从小在天主教环境中长大,您的毕业论文是关于天主教作家,您和玛丽恋爱七年,一直没有性关系,很大程度上是因为天主教的信仰,婚后一直没有使用避孕工具,也是因为信奉天主教,直到老三出生,因为是残障,玛丽才毅然决然用了避孕环。但是您的小说《大英博物馆在倒塌》《你能走多远》又对天主教极尽嘲讽,特别是天主教所提倡的、被人称为“梵蒂冈左轮手枪”的自然避孕法。很难相信虔诚的天主教徒能写出这样的书。能不能问一句:您现在还是天主教徒么?

洛奇:我早就算不上是天主教徒了。1980年前后,我开始怀疑天主教的教义,不再相信那些我从小就熟悉的弥撒时说的话。因为我不想制造家庭矛盾,所以还是每个周日去教堂,但我决定不取圣餐了。玛丽常在教堂里朗读,他们也请我读,我说不行,因为我不能当众说那些我不相信的话。教区是个小世界,我写的书中有许多对天主教的批判,所以,去教堂让我越来越不舒服。几年前,我索性不去教堂了,除了非常特殊的日子,那完全是为了陪玛丽。教会对许多人来说,是能够提供支持的强大社区,这种归属感对他们很重要。玛丽还是很虔诚的天主教徒,而且在教区里很活跃。

虽然不再去教堂,但我对宗教的兴趣并没减弱。所以,周日上午,玛丽去教堂,我就有意识地在家里阅读宗教哲学的著作,例如,有生以来,我第一次把《新约》从头读到尾。天主教不要求读《圣经》,他们只给信徒《圣经》里零星的章节,并不鼓励信徒去真正阅读研究。而我对《圣经》里的典故如何解释、对宗教与社会的关系等,都非常感兴趣。

当今世界,宗教越来越重要,现在的国际政治几乎都是由宗教在驱动,这种现象是谁都没想到的。所以,我把自己定义为“天主教不可知论者”。我认为,宇宙里或宇宙外,虽然不一定有上帝,但可能有另一种高于一切的神秘力量。世界上有这么多的宗教,每个宗教里又有那么多的教派,说明这一切都是人想出来的。究竟什么是所有这些背后的力量,可能我们永远不会知道。

澎湃新闻:“天主教不可知论者”,这是一个好说法。您最喜欢的作家格林,我们是不是也可以这样称呼他?

洛奇:格林一直摇摆不定,晚年更是如此。这样称呼他是合适的。这是一个很有用的名词,一方面承认自己是受到了天主教的影响,秉承天主教文化,在天主教的环境中长大,另一方面,也承认自己并不知道天主教有多少真实性。

澎湃新闻:说起格林, 您在传记中说,对您的写作影响最大的作家包括乔伊斯、格林、伊夫林·沃和金斯利·艾米斯。1966年,您曾把英国版的《大英博物馆在倒塌》寄给格林,他给您回信说特别喜欢您的小说,觉得它充满幽默,且非常重要,并建议您送一本给英国天主教地位最高的红衣大主教,并告诉红衣大主教说是他建议您送的。这是典型的格林做派。您把这本书寄给红衣大主教了么?

洛奇:哦,是么?你这么提醒我,我记起来了。格林对年轻作家一直很好。后来,此书出美国版时,格林允许出版社引用他信中的话。我向他坦白说我没敢给红衣大主教寄书,他说,不用担心,他会把他那本寄去。我想他真会那么做的。以后我每有新书出版,都会寄一本给他。我也见过他几次,他住在法国南方昂蒂布时,说如果你们来度假的话,就来看我。有一年,我和玛丽去附近度假,就去看他,他请我们吃了中饭。那是很有意思的一次会面,在我自传的下册中,我还会具体写,这里就不多提了。我也曾为英国文化协会采访过他,但他是个很难接近的采访对象,对所有问题,他都有一套固定的回答,不管是谁采访,他都是这么对付,我像其他人一样,那次采访也没能挖出什么新东西。作为一位年轻的作家,他对我相当有影响,我写过研究他的文章,他去世时我也写过纪念文章。在《你能走多远》中,一位人物正在写一篇关于他的论文。格林从一位固执的天主教徒变成一位不可知论者,这个心路历程也是我自己在过去的三四十年及许多天主教徒所经历的。

澎湃新闻:您的研究生论文写的是天主教作家,英国文学那么庞大,您为什么会选择这么偏的一个题目?

洛奇:我当时认为自己是一位天主教作家,所以,我希望能反观历史,也想把创作和批评结合起来。回头看看,那个选题可真不明智,因为那个课题相当小众,我找工作时,那个题目不仅一点都帮不上忙,反而是不利的。我对传统主流英国文学的阅读和知识,都在我任教之后。我开始工作后,才读到狄更斯、奥斯丁,欣赏到这些作品的力度。一边教书,一边读书,很令人兴奋,所以,我刚开始教书生涯时,觉得一切都太棒了。

小说家、批评家

澎湃新闻:许多人称您为“学院小说家”,因为您是学者,也是作家。但从自传里可以看出,作家才是您的第一选择。您研究生毕业后,花了两年时间申请教职,其间您的处女作《电影迷》出版,但申请工作时,您却刻意不告诉别人您也是小说家,为什么?

洛奇:对,那时我不想让这两种身份掺和。我希望我能以学术水准找到工作,写小说是我私人的事。现在回头看看,那个决定很荒唐。我当时认为小说家申请去大学教书,大学会觉得很奇怪,因为除了金斯利·艾米斯,没有小说家在大学里执教。而且我在申请第一份工作,怕学校会觉得我三心二意,觉得小说家是不稳定因素。现在想想,出版了小说,可能还会帮我找到工作呢。

当小说家确实是我的第一选择,我一开始并没想进入学术领域,我更希望找到一份能让我去看世界的工作,有更多的生活经历。但我不想做记者,我认为记者和作家是冲突的。但我也知道,全职写作无法生存,特别是如果你要结婚生孩子,作家是无法养家的。而且我对文学批评一直很感兴趣,所以就有了后来的双轨生活。我认为,与写评论文章相比,写出成功的小说更难。

1987年我从大学提早退休,就很少再写有很多引文注释、用很多专业术语的学术批评。后来我写的基本上都是大众化批评,给一般读者看的,我的这两种身份也就区分不大了。最近我的《现代写作模式》(The Modes of Modern Writing)要重新出版,我觉得这本书对文学理论做出的贡献比较大,它在1967年初版,已经绝版很多年了。

澎湃新闻:1967年,剑桥大学有一个教席出来,他们邀请您去申请,但您考虑再三,没有申请,为什么?

洛奇:因为那时我已经知道我想当什么样的作家了。与剑桥相比,伯明翰大学的学术环境要轻松、宽松很多,剑桥是个有强迫症的地方,学术氛围是封闭式的,同事之间喜欢互相批评。我很清楚,如果我去那儿,为了保住自己的位置,必须全力以赴。即使没人要求我,为了自尊,我也得努力好好干。而且,我可能也会更在意别人对我的小说如何评论。伯明翰的池塘小多了,更宽容,竞争也小。事实确实证明了,我在伯明翰很好,越来越有自由。后来,我就不用做全职教授了,这在剑桥是不可能的。

澎湃新闻:那么如果您戴上批评家的帽子,会如何评价您的小说呢?

洛奇:我的小说可以被分为两组,在《换位》之前的,都可以说是学徒的习作。从《换位》开始的作品,我都比较满意。只有《天堂消息》,我稍有些不满,因为写那本书时出版社对我逼得很紧,最后写得很仓促。《换位》《你能走多远》《小世界》和《好工作》是我最成功的作品,商业上也最成功,屡受好评,总是在排行榜上。它们是我的喜剧小说,之后的作品就比较严肃,所以,许多批评家因我没有继续写这类喜剧小说而失望。但生活就是这样吧,年纪越大,越难写喜剧小说,我可能对生活的黑暗面越来越关注吧。

澎湃新闻:您最成功的几本小说都是“校园讽刺小说”,您决定提早退休时,有没有担心您的创作来源会枯竭?

洛奇:对,我确实担心过,也担心我是否会比较孤单,因为学院生活把我带到整个世界。所以,我希望转向电视电影和戏剧领域。因为那更需要团队合作,取代我的大学环境。可惜在这方面我并不成功,《治疗》写的就是我在这个领域里的经历。

澎湃新闻:您后来写了传记小说《作者,作者》和《风流才子》,是不是也是因为现实生活里的创作题材少了?

洛奇:当你年纪大了,生活渐渐变得按部就班,不像年轻时,恋爱、结婚、工作、生孩子、旅游、看世界,那么多新的经验,都是改变一生的生活体验。老了,没有新经验了,自己的生活经历都被写完了,很难写新的故事。所以,要到别人的生活里去找经验,例如詹姆斯、威尔斯。我在想象他们的生活,用写小说的技巧来写他们,写他们生活里的重大事件,要把大家都知道的事实和我的想象结合起来,做到天衣无缝。传记性小说不是传记,传记不可能写主人公说了什么,怎么想的。我对这两本书还是很满意的,特别是《作者,作者》。最近我又读了一遍,因为昨晚我去参加关于詹姆斯的读书会,我觉得写得还是很好的。当然,这样的书,读者群很小。但是对那些感兴趣的人,还是很有满足感的。

《作者,作者》的结构很好,写了两位作家的平行生活,充满了反讽。詹姆斯的剧作,第一夜就被停演,对他来说打击特别大,戏院取而代之的是王尔德的新作《美德的重要性》,大为流行。但不久王尔德的剧也停演了,因为他的同性恋丑闻。这么充满戏剧性,又全都是历史事实。所以,传记性小说也可以让人非常兴奋。而且比全虚构的小说更高明,因为这些都是真正发生过的。《风流才子》比较难写,因为威尔斯的生命更长,更散乱,更多片段,更零碎。

我选择写威尔斯是因为他与詹姆斯的关系,也因为他是很矛盾的一个人,他是个女人迷,一点都不忠诚,但他又是一位女权主义者,支持妇女权益。这本书写得很不顺,写了一章后,我就放弃了,后来又捡起来,总算完成了。我觉得还不错,但没有《作者,作者》那么好。

鸡蛋和鸡

澎湃新闻:今年2月您的自传出版时,平装本的《写作人生》(Lives in Writing)也一起出版,这本书里您写到了许多其他作家,例如格林、威尔斯、艾米斯等,两本书的同时出版,是有意安排的么?

洛奇:对,是我向出版社建议的。《写作人生》中的许多内容,原本是可以放到自传里,例如我与布雷德伯里(Malcolm Bradbury)、科莫德(Frank Kermode)、伊格尔顿(Terry Eagleton)等的交往以及我对他们的看法,但这样自传的内容就太多了。这些文章早就发表过,所以,我想如果结集出版,我就不需要在自传里详细写这些朋友了。两本书同时出版,相辅相成,《写作人生》卖得很好。

澎湃新闻:法国文论家罗兰·巴特曾说“作者已死”,中国学者钱锺书也曾说:“吃了一个鸡蛋,觉得不错,何必要认识那个下蛋的母鸡呢?” 而《写作人生》显然是强调了解作者生平的重要性。您认为吃了鸡蛋后,认识母鸡重要么?

洛奇:作为一位文学研究者,我是形式主义批评家,我重视文本,所以,从理论上来说,我认为作家传记不重要,一首诗、一部小说,应该独立于作者的传记故事之外。也就是说,鸡蛋好吃就可以,是没有必要认识母鸡的。

但人性是好奇的,所以,读了书,就想去知道作者,就像岁数越大越喜欢读传记,可能因为传记或事实性的作品更容易让读者融入个人的生活经验吧。我写传记小说也是这种好奇心的驱使吧。

澎湃新闻:所以,大家读了您的作品,因好奇心的驱使也想知道您的生活。我希望您不在意我下面这个问题:您和太太属于模范夫妻,家庭生活很稳定,但您书中的人物往往有很多性冒险,这是您自己的秘密幻想呢,还是您的秘密生活?

洛奇:托尔斯泰说:幸福的婚姻都很相似,不幸的婚姻各有各的故事。小说的故事要发展,必须要有冲突。我的婚姻确实算是幸福的,但是我和太太之间也有争吵和冲突,当然没到要离婚的地步。六十年代的性解放运动,因为宗教原因,我不但没有参与,还在保持着婚前的童贞。但是,不参与并不意味着我不为之着迷。

我承认我的小说中有许多性冒险。正是因为我的婚姻很稳定,所以,我在写作上才那么大胆,我的想象更自由。性其实更多是幻想、想象、模仿等。我笔下的性是漫画型的、讽刺性的,往往是失败的性,而不是成功浪漫的性。如果我真有秘密生活,真有风流韵事,我肯定就不会写出来了。我明白读者常常不理解,读了我的自传后可能更糊涂。传记中的我的生活,和我笔下人物的生活太不同了。我的生活很平淡、很传统,我的性生活很单一、很纯洁,所以,我要用我的想象力来写性。但是,想象性生活并不困难,应该说很容易。

澎湃新闻:我两次与您交谈,都觉得您特别平易近人,但是您的作品却很尖刻,能把人挖苦得体无完肤。而且,您写的又是学院生活,不怕同事对号入座么?

洛奇:写作时的我和日常生活中的我,可能是不一样的。作家这一面,像是第二个自我。所以,我觉得我平时为人是不尖刻的。至于同事对号入座,一般来说,我写作时非常小心,尽量做到避免书里的人物与我的同事相像。我有一位美国朋友公开宣布他就是扎普教授,而且还很自豪,其实他是夸大了他们的相似性。但有时生活会模仿小说,我写到的后来会真在生活里发生,那我也没辙。例如我在《大英博物馆在倒塌》中写到主人公有三个孩子,结果玛丽就怀上了老三。所以,布雷德伯里对我说:你要当心,千万别让你的主人公有四个孩子。

欧洲的大学教授是不可能写一部小说去讽刺他们的大学生活的,因为那里的学院生活,有一种神秘感、高尚感,他们觉得自己很了不起。所以,我去欧洲,他们常问我,你的同事会不会不高兴?我说,英国人的幽默是有名的,无论什么,我们都能找到可笑的地方,我们很会自嘲,学术界和其他行业一样,都有蠢人蠢事,小说家的任务就是能发现它、描写它。我在自传中也写到,《换位》出版后,我曾担心过同事会怎么想。所以,没人骂我,让我松了一口气。成功能够让人原谅你的一切。如果那本书失败了,我可能就有些无地自容了。

澎湃新闻:记得有人曾这样说过,一部活人的传记,“不是不诚实就是不得体,通常是既不诚实又不得体”。您在谈到马丁·斯坦纳为缪丽尔·斯帕克写传记时也提到,尽管传记作者被劝告说“像我已经死了那样写我”,但“为一个活着的人写传记是件棘手的事”。一个作家自己写下的文字,日记、自传、回忆等等,无论怎样坦率,都不可能是完全真实可信的。从这个角度来说,您怎么看您的自传呢?

洛奇:记忆是很不可信的,我保留着许多书信和文件,写自传时,发现了许多我已经完全忘记的事情。我尽量做到真实,虽然我没有事无巨细什么都写下来,但我也没有编造什么。所有的写作都是“再解释”,即使是自传,也有结构,有取舍,自传中写的只是一个版本的自己。所以,我们应该问:你的自传是不是有诚实的效果,而不是问你的自传是不是完全诚实。我的自传基本是有诚实的效果的,当然,我确实省略了一些东西,原因是不想伤害别人。因为朋友亲戚都会读这本书,所以,出于好心,有些事就不提了。

作家友谊

澎湃新闻:您在自传和《写作人生》中都回忆了和马尔科姆·布雷德伯里几十年的友谊,您觉得两位作家,尤其是写作风格比较接近的作家之间,要如何才能保持友谊?除了布雷德伯里外,您还有其他作家朋友吗?你们是怎么相处的?

洛奇:在自传中,我试图写到作家之间的友谊和关系。我觉得年轻的作家比较容易成为朋友,因为大家都在奋斗,都想在文坛上占一席之地,都有一种反传统的倾向,有一种同心协力的团结精神。等成名后,竞争可能会影响友谊,得学会如何处理。所以,成名之后的作家见面反而不谈论对方或自己的作品,尽量谈写作之外的话题。对一个作家来说,他需要另一位作家的友谊,能够互相理解写作是多么孤独的事,但竞争肯定是免不了的。

布雷德伯里已经去世十五年,我也八十了,和我同龄的作家已经很少,有A. S. 拜厄特、玛格丽特·德拉布尔,这姐妹俩互相不理睬,但与我关系都蛮好。年轻一些的有麦克尤恩,我们关系也挺好。巴恩斯我也熟悉,但算不上朋友。因为我不住在伦敦,所以,与伦敦的作家不常见面。

我退休之后,组织了一个作家午餐,每月一次,邀请伯明翰的作家小聚。其中与我关系最好的是吉姆·克雷斯(Jim Crace), 他比我小十来岁。我们的经历相似,都是把创作和评论相结合,属于文学类作家,我们常一起去酒吧吃中饭,八卦一下文学界,互吐心中的抱怨。他从小在北伦敦长大,比我稍晚些来伯明翰。前年他的《收获》获布克奖提名,大家也最看好他,但他没有得奖,这对他打击蛮大的。他没有其他工作,曾经做过一段时间记者,现在教一些写作课程,但这三四十年来,基本上就是全职作家,靠这个生活不容易。他在美国声誉比较高,但在英国一直不畅销,他需要一个大奖。可能他的道路比我的要更崎岖吧。

澎湃新闻:关于英国文学新作,您读得多吗?您比较欣赏哪些作家?

洛奇:年轻一代的英国作家,我真读得不多,我无法评价。我只觉得他们的名字越来越充满异国情调,来自这么多不同的背景。我工作还是很努力,但是人老了,做事就慢了,我真没时间读这么多新书。所以现在有些孤陋寡闻。

澎湃新闻:与其他作家相比,您的架上生命还是很长的,而且在海外也很受欢迎。

洛奇:对,五十五年来,我的书一直在发行,许多作家没这么幸运。而且我的书在法国突然很流行。大约有十多年,我的书一直找不到法国的出版商。后来,一家小出版社出版了《好工作》,没想到一下子很成功。我被法国读者发现了,他们也出版我的旧作,差不多每年一本,很流行,销量超过英国。现在我在法国比在英国还要出名。这对我,好像取得了新生命一样。当然,也有许多其他国家翻译出版我的作品,例如中国和日本。所以,在英国,我后面已经有了两代年轻的作家,我是父辈或祖父辈的作家,是老年文人,当我在英国被这些年轻作家取代时,在国外,我却有了新市场和新的年轻读者,这是很幸运的,也让我感觉挺好。可不可以问你一个问题,中国读者为什么喜欢我的作品?

澎湃新闻:您在中国的流行,一定程度上要感谢钱锺书。许多人把您的学院小说比作英国的《围城》,企鹅经典系列出过《围城》的英译本。您读过么?如果没有,我会寄一本给您。

洛奇:我没有读过,我会很有兴趣读的。我也从来没去过中国。现在想想长途旅行,就觉得很可怕。不像《小世界》里,全世界飞,世界学校,充满着能量和刺激。现在看看,那样的生活,纯粹是地狱啊,机场、安检,这么麻烦。

澎湃新闻:您还会继续创作小说么?下一部小说将写什么?

洛奇:我有一些想法,做了很多笔记,但我肯定会先把下一本传记先写好,然后再考虑写小说吧。

澎湃新闻:现在社交网络、各种新媒体的发展,每个人都能成为作家了,您怎么看这种情况?

洛奇:幸运的是,在这一切发生之前,我已经成名了。我觉得这种现象是会摧毁作家这个职业的。我的自传前言中也写到,出版社、经纪人、版权、版税等,这一结构让作家能够以写作谋生,网络显然威胁到了这种结构。以后会怎么样,太难说了。我不用Facebook、Twitter等社交媒体,因为我觉得太浪费时间了,太多的信息,都是转瞬即逝的。我认为,写作是为了能留下一个永久性的东西,在这一点上,我还是很传统的。《五十度灰》我没有读过,那确实是一次令人惊奇的现象,但那是一次性的,以后不会再发生了。

至于电子书和纸质书,我觉得现在已经达到了一种平衡,电子书应该不会进一步扩张了。但是人们以前读书的时间现在被社交网络给占据了。如果伦敦地铁下接通了网络,那读书的习惯更要完了,文化要结束了。 ■

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司