- +1

批量复制的时代,20世纪平面设计能给我们什么样的启发?

原创 小画君 中国画报出版社

德国社会学家乔治·西梅尔在1903年发表的论文《大都市与精神生活》中指出,现代城市生活让人们对狂轰滥炸的信息无动于衷,一个多世纪以来,我们学会了有选择地使用自己的注意力。

诚如西梅尔所写:“被一大堆不受欢迎的建议包围着,是让人难以忍受的。”

整个20世纪,商业艺术家、插画师和平面设计师,与广告文案撰写人及其客户一道,都在尝试解决这么一道难题,那就是——我们如何才能停下来看一看?

19世纪的海报通常是由印刷机而不是设计师制作的,往往是纯粹的字体编排,使用的是当时流行的“胖脸”粗衬线标题字体。

一般来说,将字体尽可能地放大的效果是最好的。

这些海报上的信息常采取所谓的“硬推销”——它们的表述直截了当,往往像是在下命令,除了告诉人们该做什么,或者纯粹为了提升人们对产品或品牌的认知,希望人们会购买它之外,别无他法。

如此不经大脑、不作细分的“硬推销”手法后来一直持续多年。

到了19世纪末,由于有了艺术家们的参与,加上光刻印刷和复制技术的进步,海报设计发生了翻天覆地的变化,色彩和图像也越来越常见。

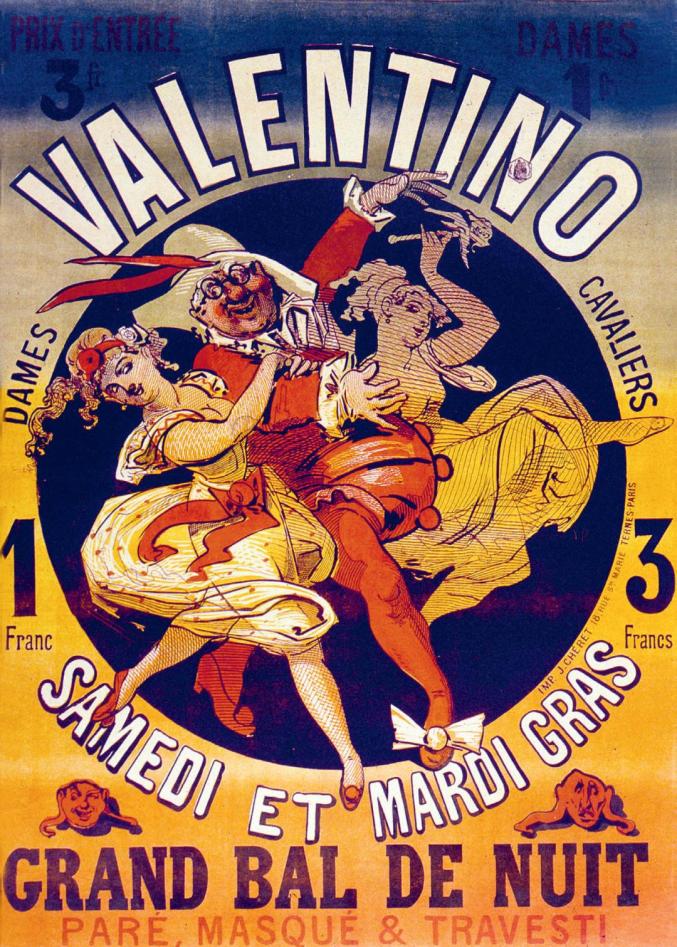

▲《巴尔·瓦伦蒂诺》(1896),这是朱尔·谢雷的第一幅取得重大成功的海报作品,是对19世纪末巴黎灯红酒绿的生活的赞美

法国艺术家朱尔·谢雷、皮埃尔·博纳尔和图卢兹·罗特列克利用印象派和日本版画的双重影响,创作出具有震撼力的鲜艳海报,将色块、轮廓和剪影运用到极致,究其原因,是因为与石版印刷不同,胶版印刷是可以分色的。

对于习惯了文字海报的受众来说,这样的结果看起来很新鲜。

胶版印刷也使得海报艺术家们能自己动手刻字,这是文字与图像重要结合的关键所在。

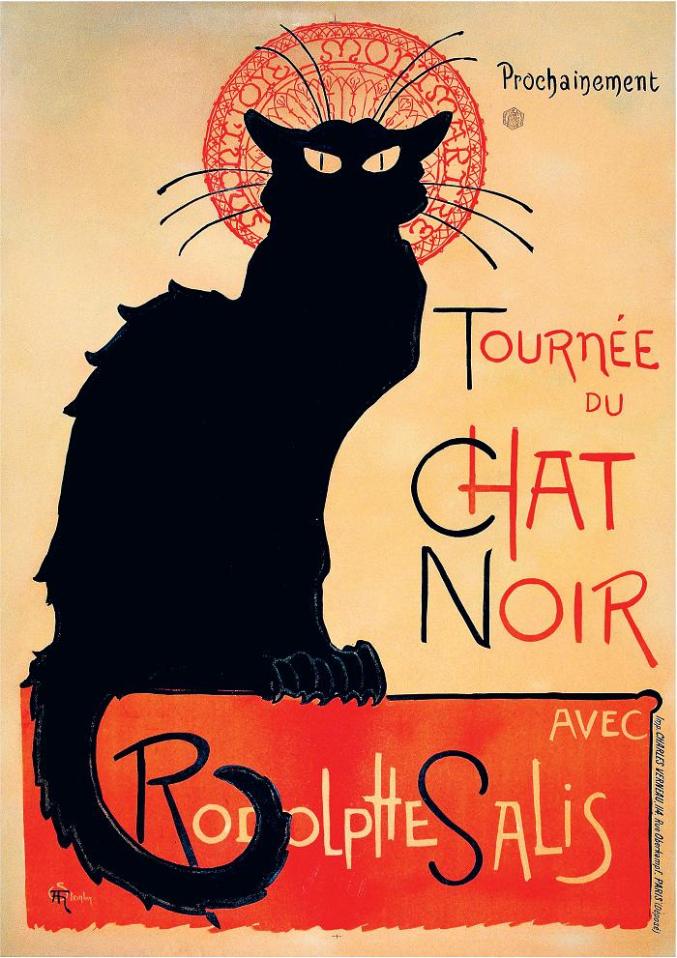

▲出生于瑞士的画家泰奥菲勒- 亚历山大·斯坦伦因1896年的海报《黑猫之旅》而闻名,这是为巴黎最受欢迎的酒吧重新开张而做的广告

尽管巴黎是设计师创新最多的地方,但在工艺美术运动、新艺术思潮和分离主义运动的影响下,海报艺术家在欧洲其他地方也有了突破。

现代主义的种子出现在上述运动中——拥抱技术,剥离装饰,在表现手法上从完全写实转向传播有价值的信息。

“一战”后,欧洲涌现出受各种前卫艺术运动影响的艺术风格。

“二战”前那些举足轻重的广告设计师,倾向于从事这些风格类型的创作,这些商业艺术家包括欧陆的卡桑德尔、让·卡卢和约瑟夫·宾德,英国的爱德华·麦克奈特·考弗、阿什利·哈文登、亨里翁、汉斯·施莱格、阿布拉姆·盖姆斯和汤姆·埃克斯利。

他们会在何时使用与现代派、装饰艺术对立的立体派,何时选择更传统的手法之间作出权衡。

▲《葡萄牙》,阿布拉姆·盖姆斯1955年设计的旅游海报

他们的成功之处在于让艺术与商业联姻。

这些商业艺术家以一种既有效又能愉悦视觉的方式将文本、图像和信息结合起来。

“意义最大化,手段最少化”,这是阿布拉姆·盖姆斯关于海报设计的座右铭,摒弃多余的手法,令海报有了一个核心主题。

对这些设计师中的许多人来说,“二战”是一个忙碌的年代,因为他们要为战时的各国政府设计大量的宣传资料、打响舆论战。

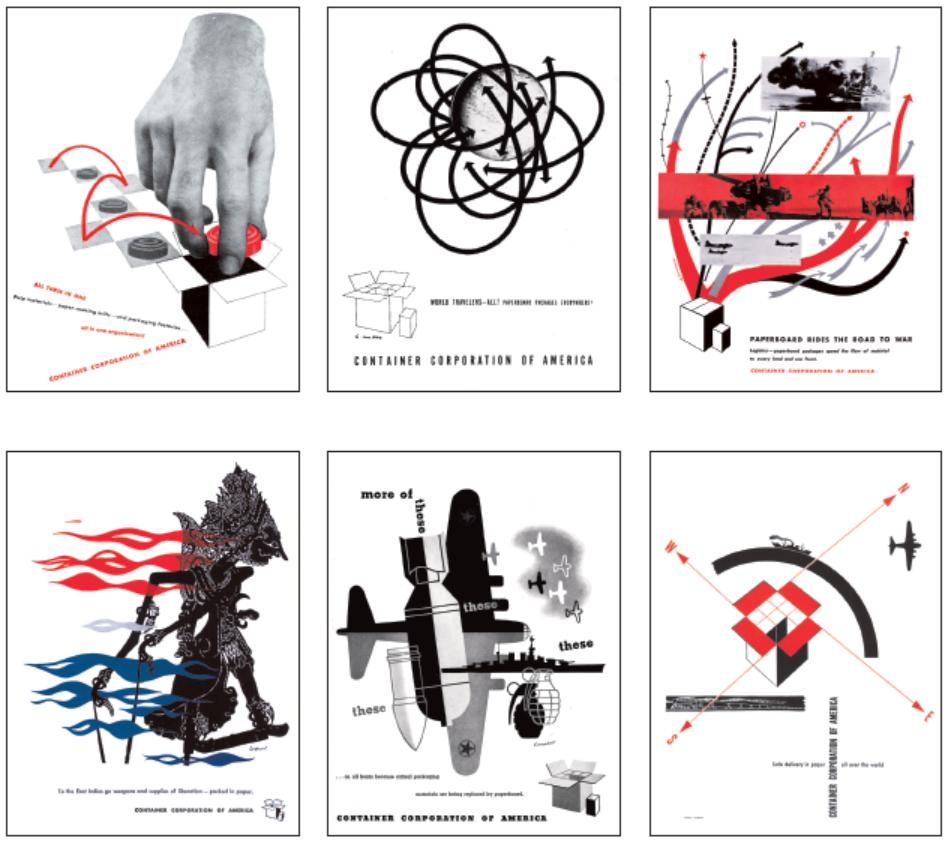

▲美国纸箱公司战时广告,“二战”期间,美国纸箱公司热衷于让这批艺术家在盟军战争中发挥积极作用

20世纪40年代初的商业艺术家在美学风格上有一个共通点,就是通过大量使用喷枪柔化边缘,使现实的阴影和颜色之间产生渐变效果。

“二战”后,喷枪开始失宠,在欧洲和美国开始出现运用明亮的色块这样一种更受现代主义启发的图形风格。

这种世纪中期现代主义美学,源于“二战”后对新事物的渴望,在某种程度上也是出于经济的需要。

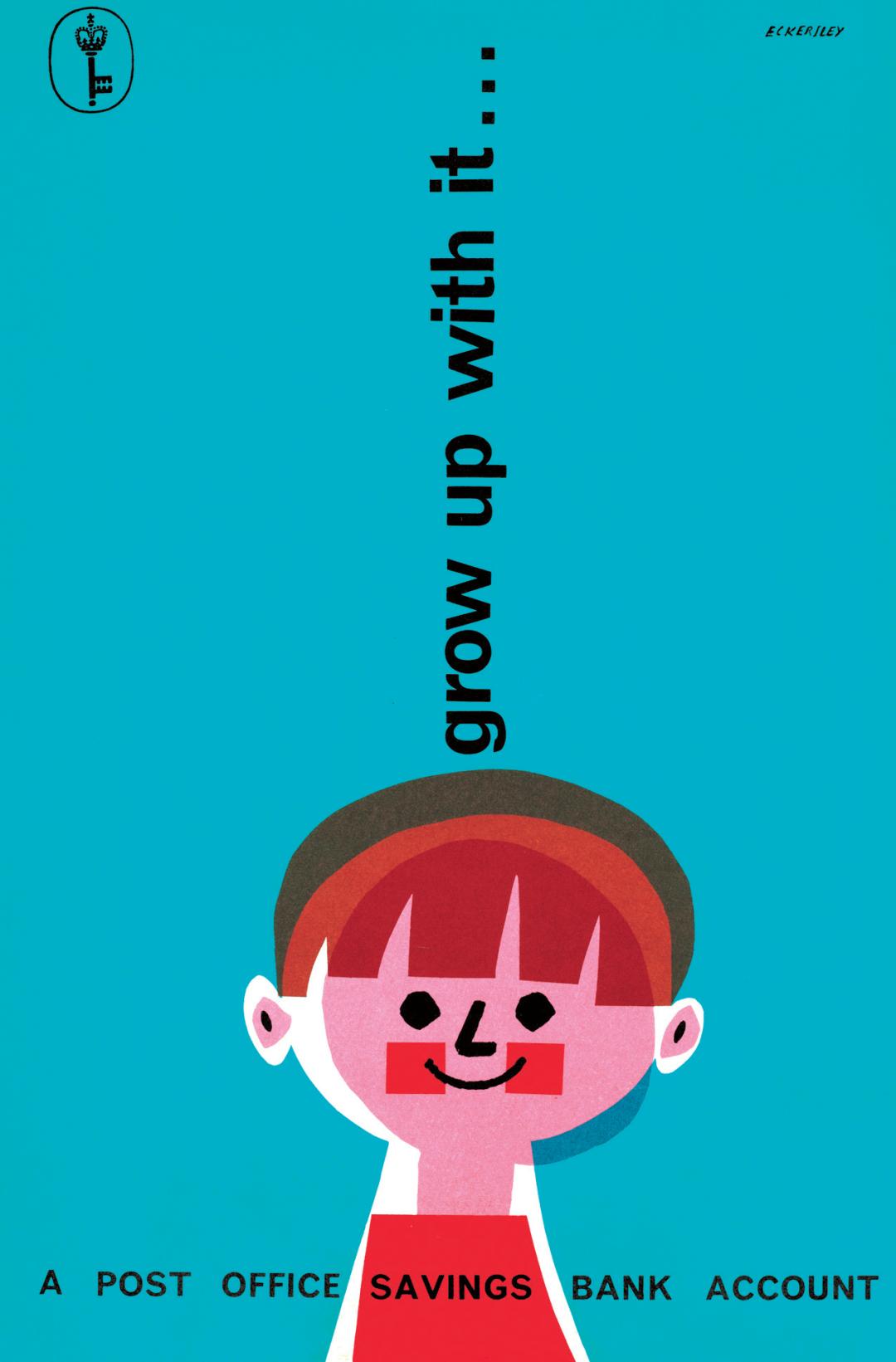

▲《伴它成长……》,邮政储蓄银行海报,汤姆·埃克斯利1943 年至1955年设计。与许多英国海报设计师一样,埃克斯利的审美观念在20世纪50年代发生了变化,变得更加扁平化和生动,而不是单纯用绘图或喷枪

美国第一代平面设计师保罗·兰德、索尔·巴斯、布拉波利·汤普森和莱斯特·比尔,早在20世纪40年代初就已经开始运用鲜艳的色块、蒙太奇照片、非正规字体以及现代的版式设计来吸引人们的目光。

美国设计师似乎更容易接受包豪斯学派所信奉的原则,这或许是因为该流派中许多老师都是美国移民;但他们的作品带有明显的美国风格,与包豪斯学派和其他欧洲现代主义运动的刻板风格有所不同。

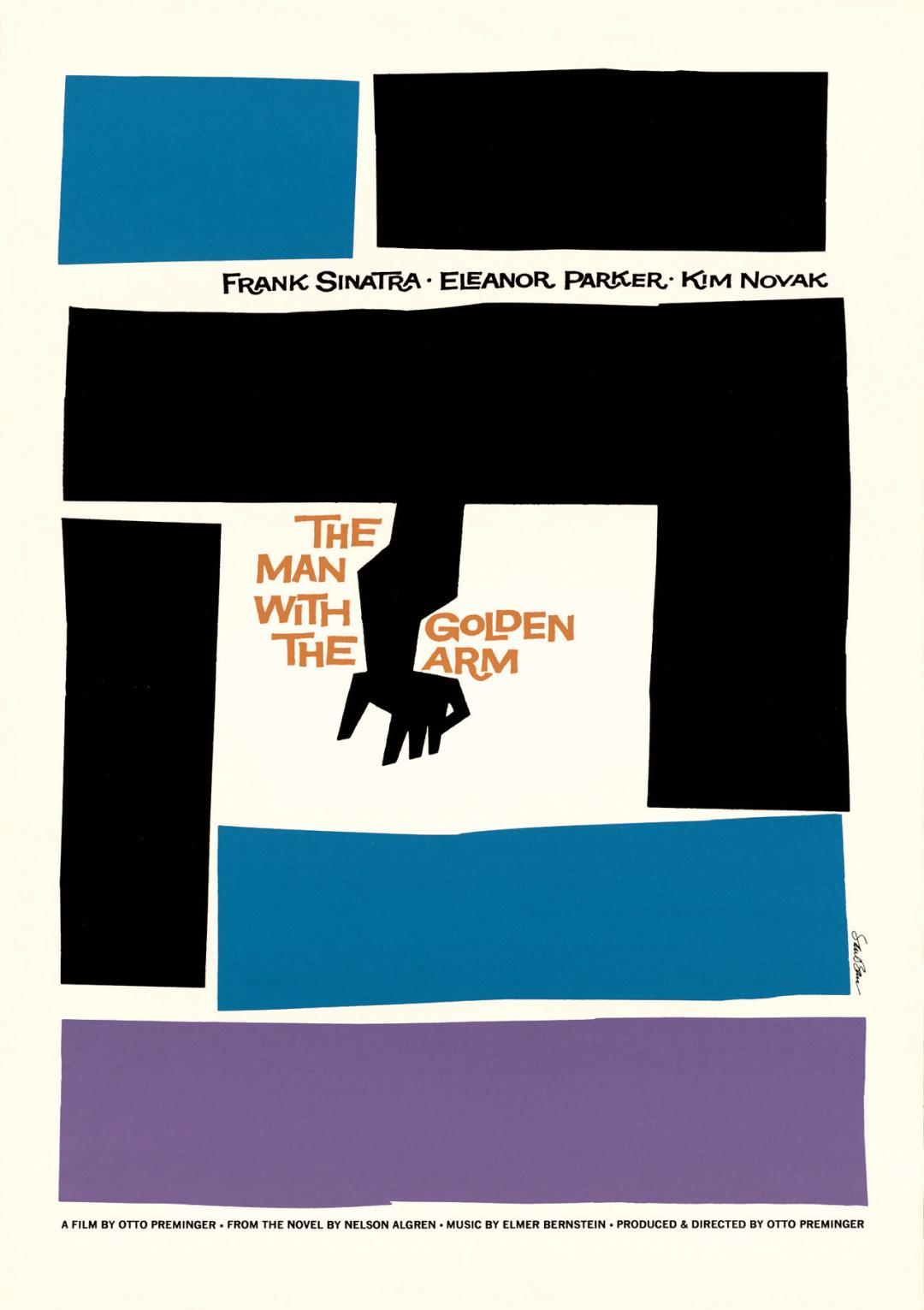

▲电影《金臂人》的海报,索尔·巴斯1955年设计。巴斯为这部电影设计了海报和片头字幕,这是他最著名的作品之一,他的剪纸造型创作手法在这幅作品中表露无遗

“二战”后美国经济的繁荣,意味着有大量的广告和海报可供平面设计师创作,兼收并蓄的风格由此盛行。

有些开明的客户愿意充当平面设计师的赞助人,他们在提升广告和海报设计的通用标准方面发挥了重要作用。

“二战”前,许多设计师已然发现,如果没有人愿意为他们的作品买单,那么尝试新的创作风格是吃不开的。

“二战”后,不少公司愈发开明,也更能意识到,好的设计不仅在广告领域,而且在各个商业领域都能带来甜头。

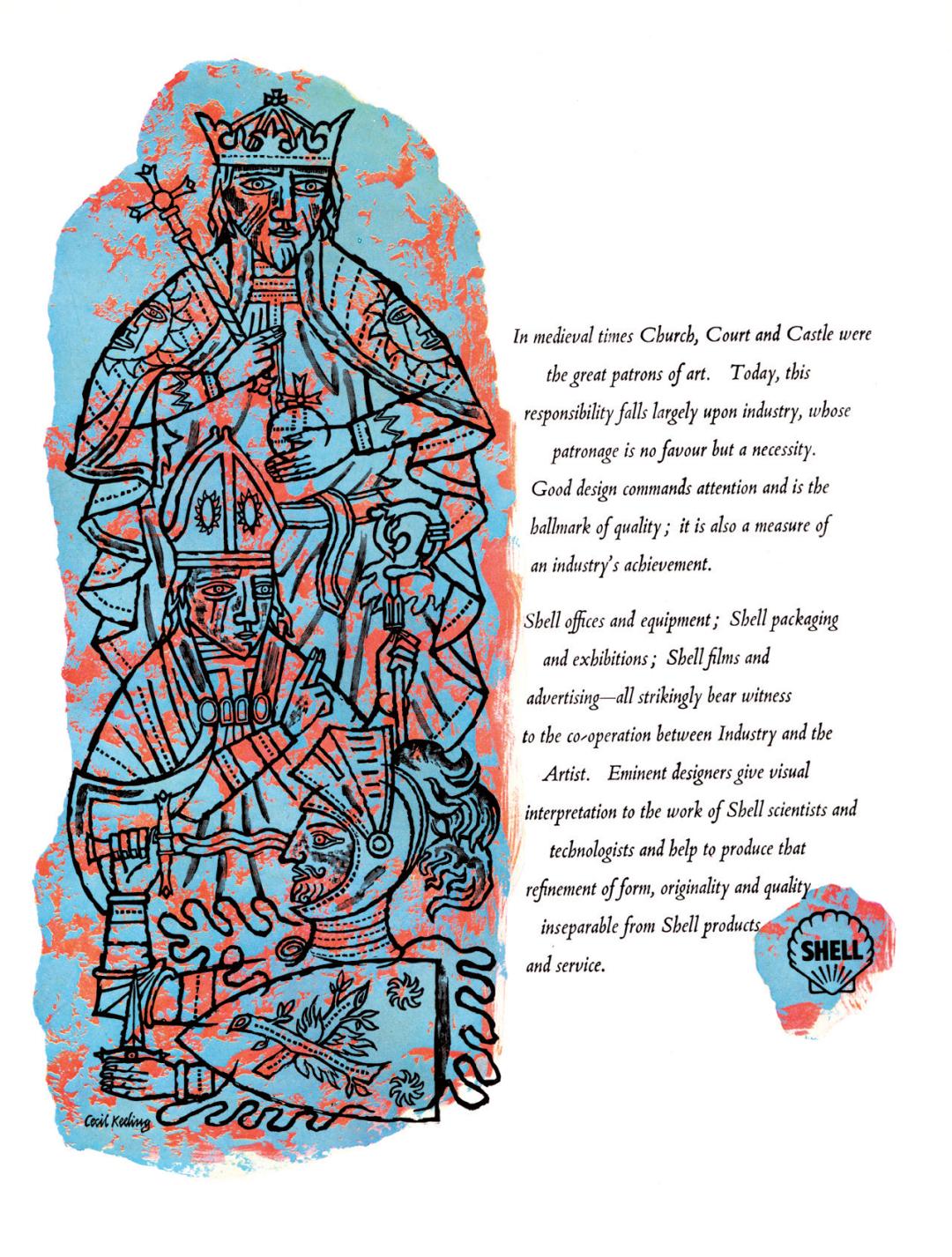

▲1961年壳牌公司的广告,塞西尔·基林设计。这则壳牌石油公司的广告体现了美国纸箱公司对广告的影响。壳牌希望被视为“艺术赞助者”,并希望对优良设计、行业成就以及它们公司的产品都能起到促进作用

那个时代的设计师经常会认为,他们的优秀作品可以先提升业界人士的品位标准,然后再提升大众的品位标准。

那些以设计为主要卖点的公司,如家具、墙纸制造商,它们通常都是世纪中期现代主义广告设计的典范,迫切希望自己被视作前沿和潮流的代表。

毫无疑问,有一部分最好的广告,是伴随着最优秀的世纪中期现代主义风格家具产生的。

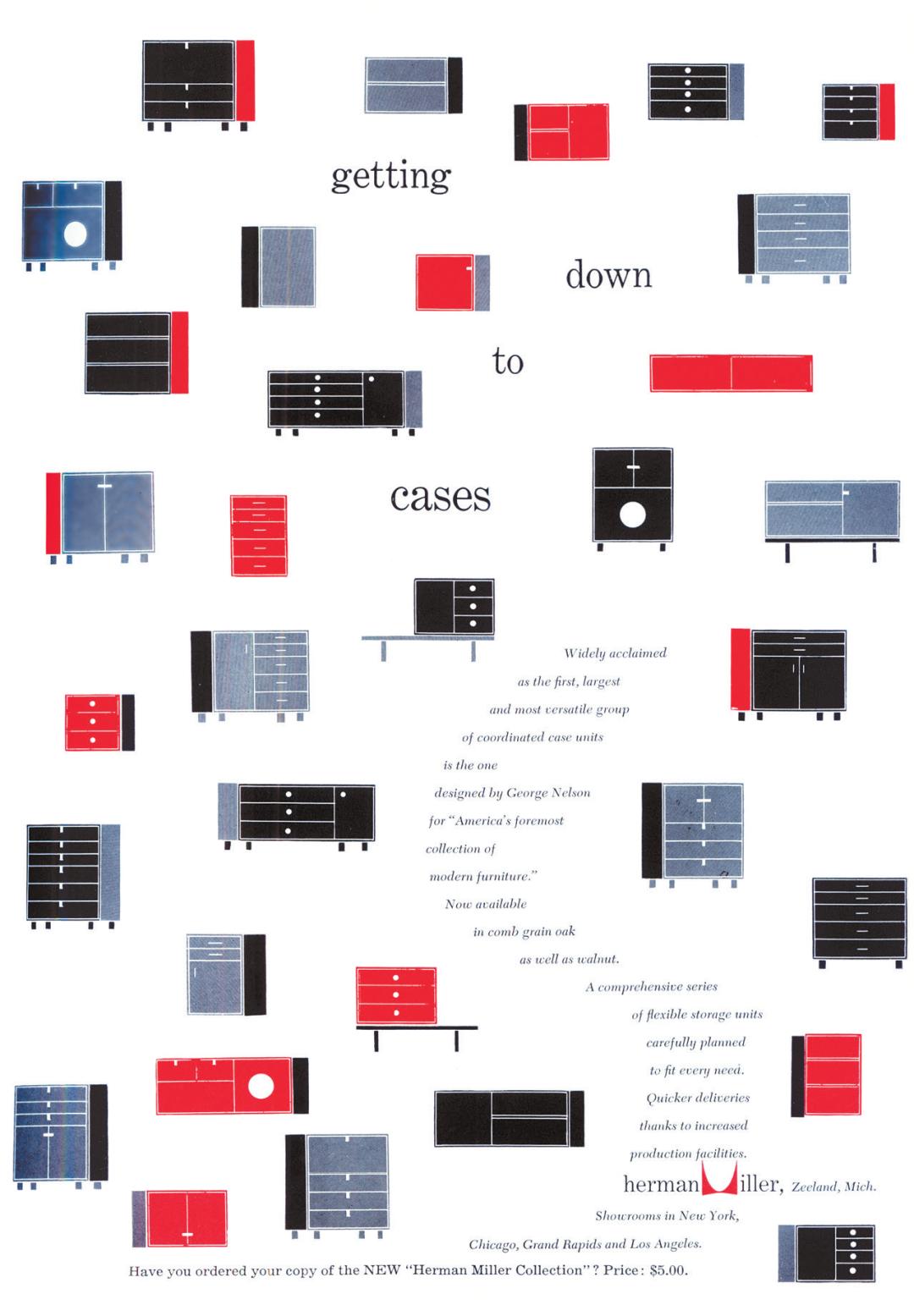

▲赫曼米勒公司1952年的广告,乔治尼尔森联合事务所的欧文·哈珀设计。赫曼米勒是一家总部位于密歇根州泽兰市的家具公司,20世纪50年代,该公司在既时尚又有趣的设计中运用品牌自身独特的红黑配色方案,制作了一系列高水准广告

英国政府在设计行业的参与度更高,不少优秀海报都是为与政府有关的公共资讯活动和服务所设计的。

一般来说,对于20世纪五六十年代的世纪中期现代主义平面设计师而言,旅行是广告方案的一个重要灵感源泉。

欧洲的旅游公司、铁路和长途客车承运商、海外旅游机构等,它们对宣传旅游目的地的有趣海报有着长期的需求。

▲《乘机度假》,阿布拉姆·盖姆斯1960年设计的地平线系列海报。第二次世界大战末,喷气发动机的发明,预示着“喷气时代”的到来,也促使了“二战”后民用航空出行的大规模扩张

尽管20世纪50年代平面设计这一职业才刚刚起步,但如今许多对设计和广告的抱怨,在当时就已经存在了,比如说客户缺乏胆识或品位,设计师的最佳创意被否定。

客户和广告公司也开始受到市场调研的影响,市场研究让设计师失去了一些决策权,令他们的工作更受规范约束,剥夺了一些让世纪中期现代主义风格得以蓬勃发展的自由。

“二战”后的海报设计师和广告客户所青睐的一种标准手法,也是世纪中期现代主义平面设计的一个典型特征,就是将轻松幽默与意想不到并置,表现荒谬的情景。

如果幽默表现得不够直白,不少广告还会通过运用明亮的色彩、卡通风格的插图和富有表现力的版式,定下欢快的调子。

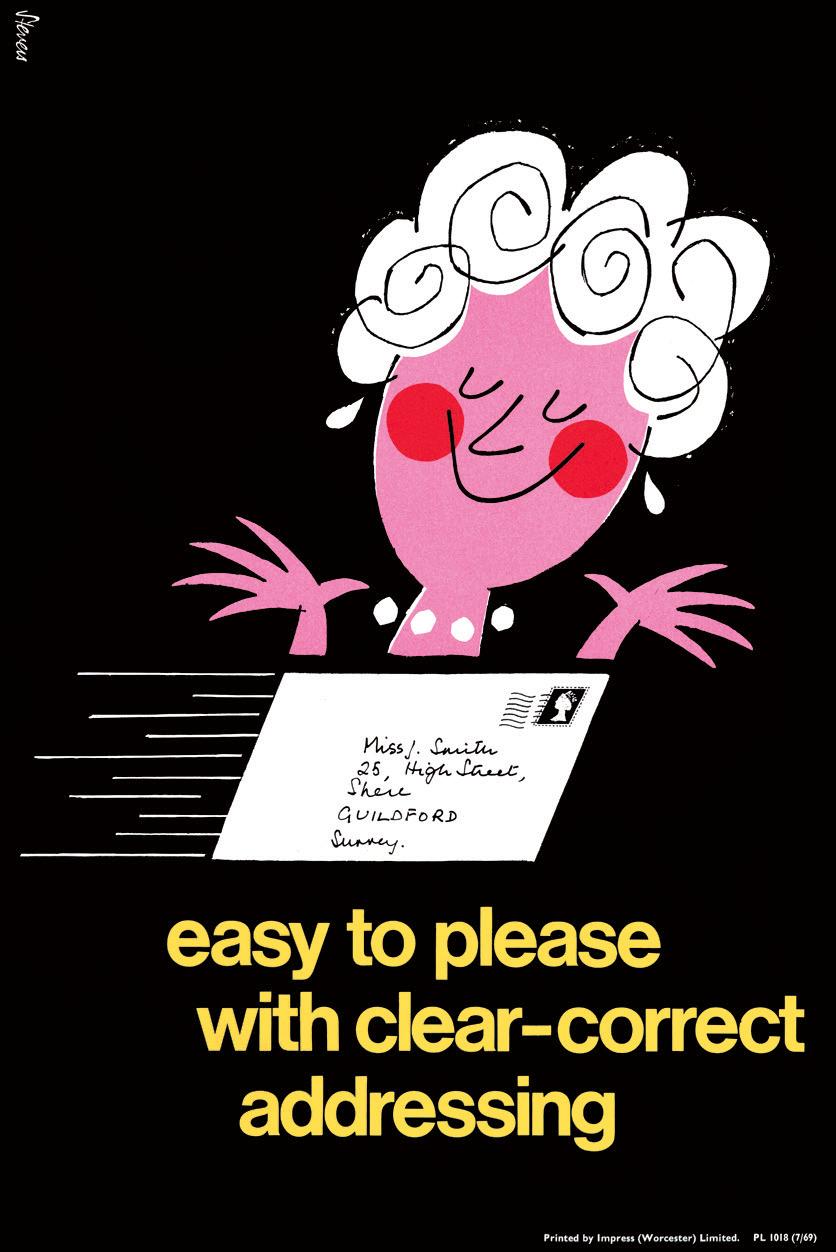

▲《寄件地址清楚准确,邮局姐姐很好取悦》,哈里·史蒂文斯1969年设计。哈里·史蒂文斯1919年出生于曼彻斯特,为英国邮政总局、英国铁路和伦敦运输局设计过大量海报。显然,他那生动活泼的图释风格很受大众欢迎

这一趋势在欧洲尤其盛行,以英国为甚,原因是英国人的品位通常比较古怪。

当时英国人仍在过着经济紧缩和定量配给的苦日子,广告和官方通信中出现异想天开和直白的快乐元素是合理的。

在这一逻辑下产生的作品,至今仍然能激发人们的快乐,尽管也常令人感到做作和离谱。

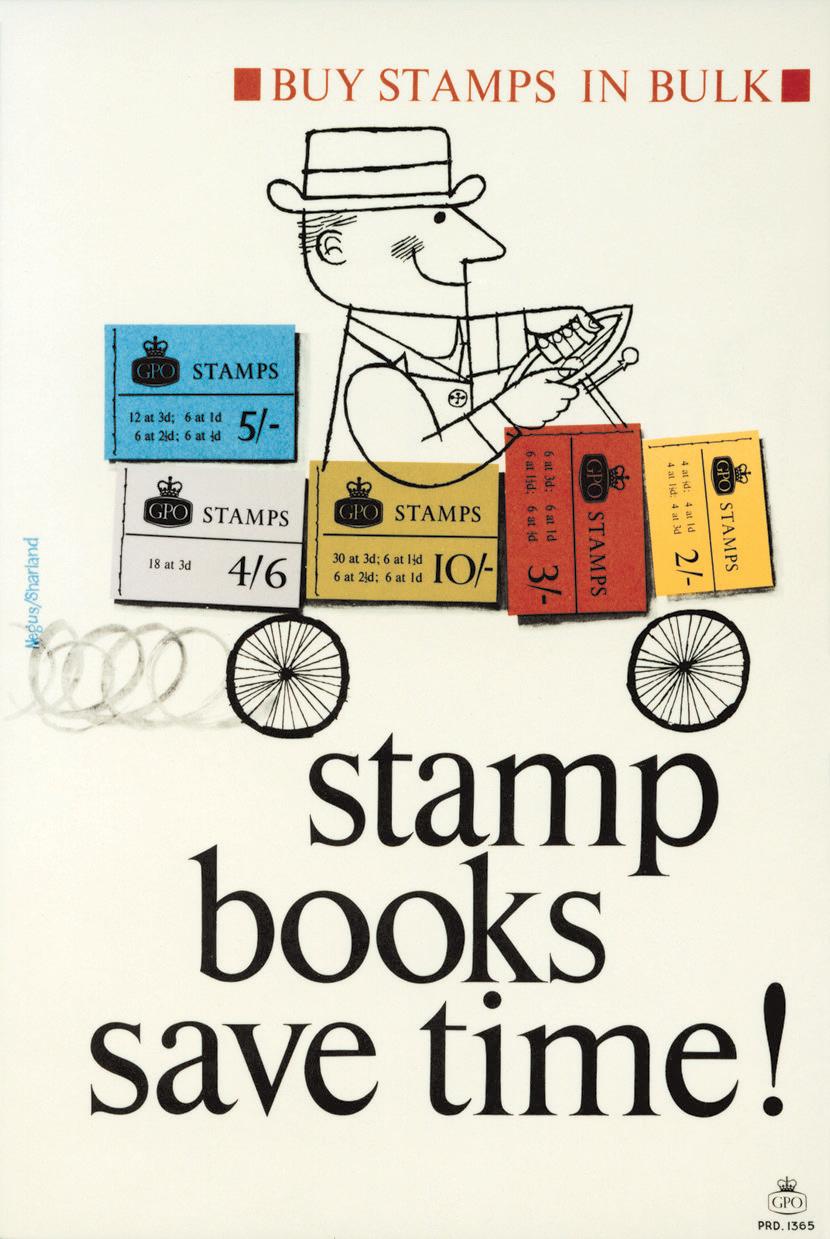

▲《集邮册,最省时! 》,迪克·尼格斯和菲利普·沙兰1963年设计。英国邮政总局的海报所宣传的往往是一些能提高效率的行为,它采用有趣愉悦的平面设计风格来吸引人们的注意,避免让人觉得他们对公众颐指气使

阿布拉姆·盖姆斯写于1960年的一段话,暗示了这种娱乐和幽默的手法会逐渐被抛弃:

“咧嘴大笑在“二战”后成为广告业通用的象征是有原因的。

国际主义风格的许多海报都以这样或那样的方式,营造出马戏团式的氛围,反映出人们为了逃避现实生活,不断发疯似的找乐子。

露齿而笑是否已经完成了它的历史使命,并将逐渐消失,我们拭目以待。也许世界正在转向以更严肃的态度面对它的问题。”

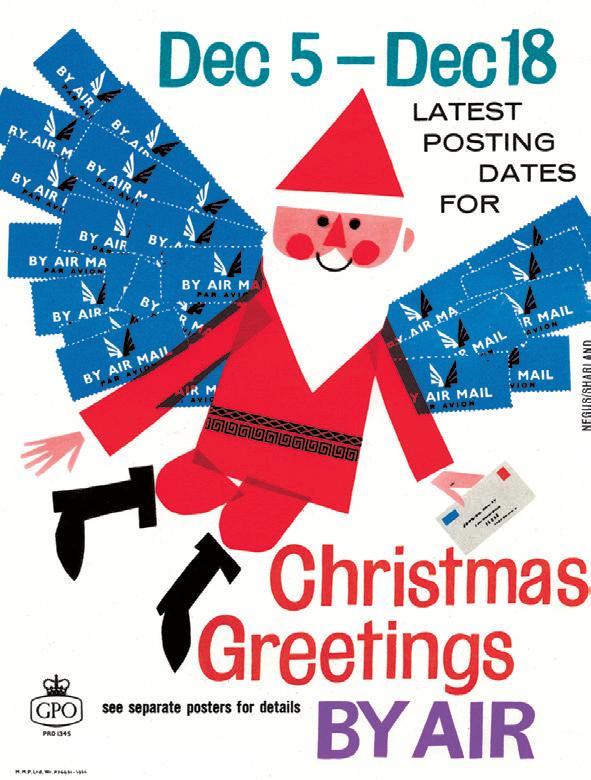

▲《飞机送去圣诞祝福》,迪克·尼格斯和菲利普·沙兰1960年设计

20世纪60年代,幽默仍然是广告和海报设计的重要组成部分,但随着它变得更显智慧、更加概念化,它成为了一种更有内涵的机智,而不仅仅是搞怪。

设计师们采用了一种更鲜明的色彩、更大胆的版式、更多地使用摄影而不是插画的手法——整体上比世纪中期现代主义风格更为简约、更有冲击力。

人们往往需要花更长的时间去理解广告背后的含义,一旦理解了,就会得到更丰厚的回报、更令人回味。“有想法”才是最重要的。

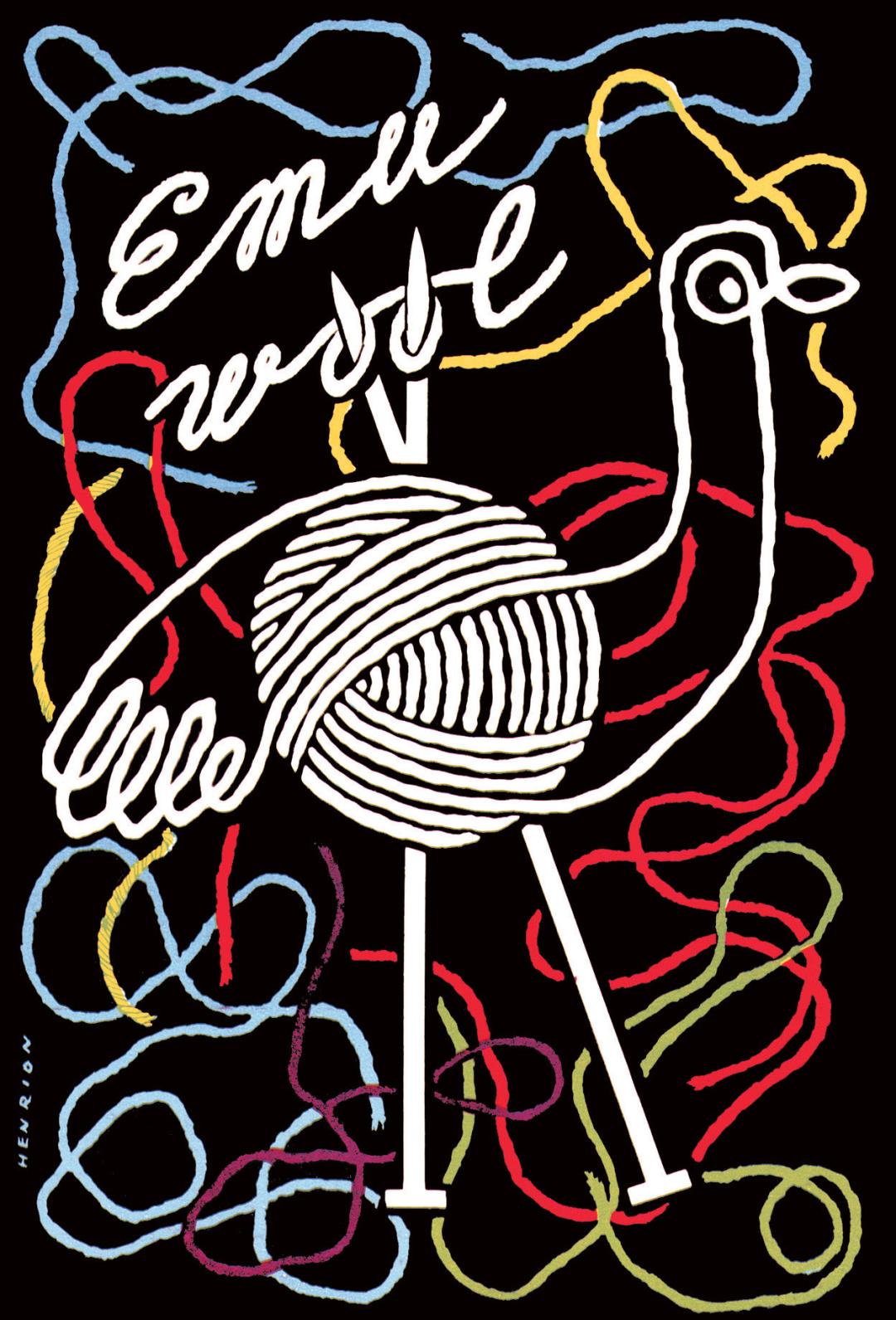

▲《鸸鹋牌羊毛》海报,亨里翁约1960年设计。在描述这张有趣的海报时,亨里翁写道,由一对织针和一团羊毛线组成鸸鹋商标是“经过特别设计的。该标志将鸸鹋牌与羊毛线这个产品整合为一个简单的形象,可应用于该公司的所有视觉展示”。

网格现代主义的“瑞士风格”,以及后来的国际现代主义风格,抹去了世纪中期现代主义设计的一些特点,更倾向用摄影而非插画,用瑞士体、通用体和Akzidenz-Grotesk等无衬线字体而非手写体,排版也更古怪。

时尚和潮流一直在变化,埃克斯利曾预言:

“海报就像我们穿的衣服一样,总会随着时尚潮流改变。新的处理手法不断出现,但并非所有新的都是好的。有时候,占据历史舞台的是那些原本就是‘被设计出来’的力量。然后它又被一种不受约束或更现实的处理手法所取代。”

历经十多年的鲜艳色彩和乐趣,纯粹的图像手法消费者已经做好了接受新事物的准备,新媒体和新技术的崛起对此也起到推波助澜的作用。

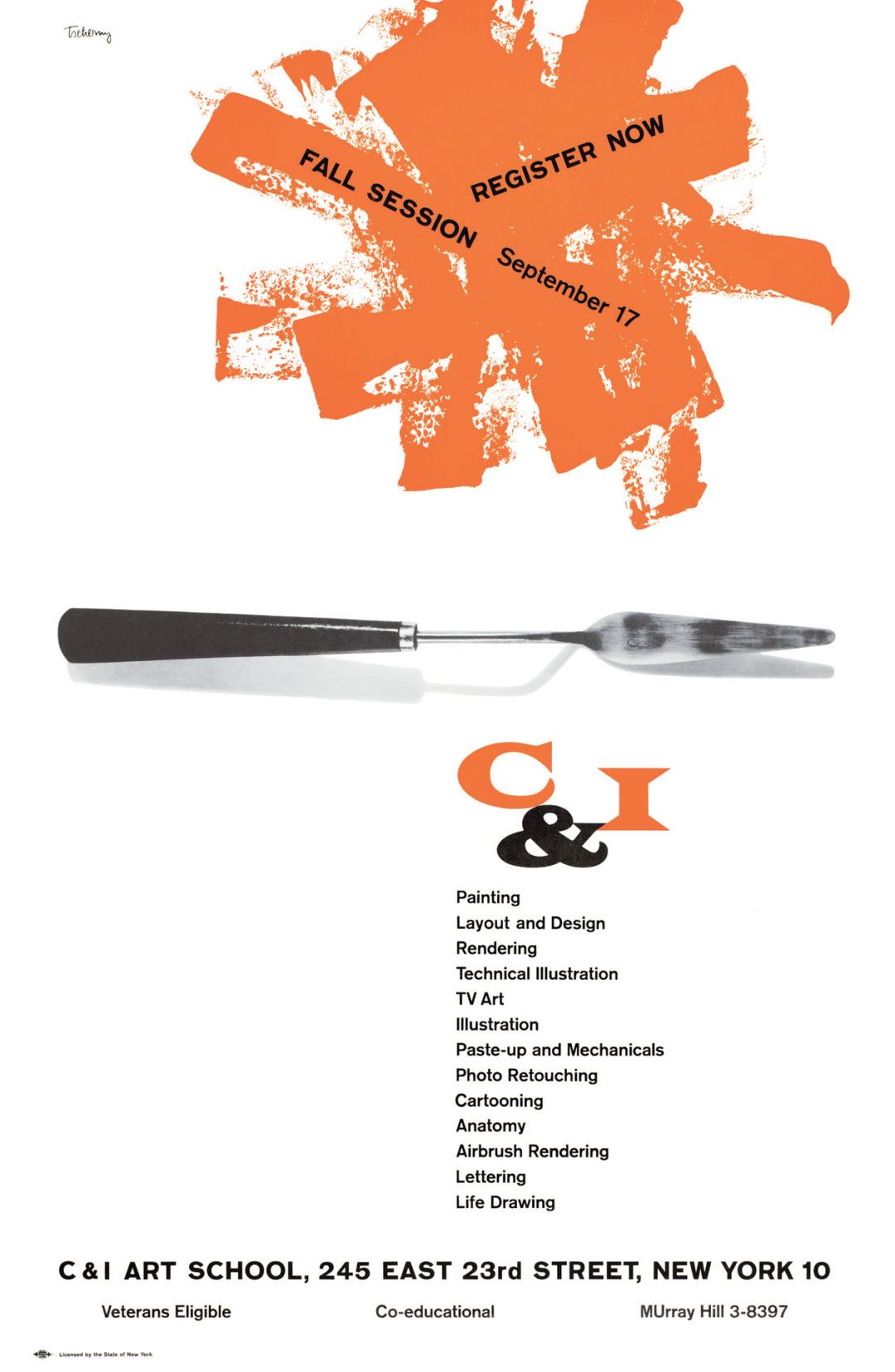

▲漫画家和插画师学院的地铁站广告,乔治·契尔尼1955年设计。位于纽约市的漫画家和插画师学院于1956年成为视觉艺术学院,至今仍在各大城市的地铁站经营广告海报

早在1952年,索尔·斯坦伯格就评论说,“公众已经对色彩失去了兴趣”,并补充道,“海报早已失去了吸引力,主要是因为霓虹灯和荧光涂料的竞争太过激烈”。

事实证明,这样的断言为时过早,电视甚至互联网的兴起并没有让海报或印刷广告过时。

即使海报在主流商业中失去了些许影响力,它在反主流文化和政治运动中仍然具有至关重要的作用。

20世纪中叶以后出现的许多最重要、效果最好的海报都不是出自广告,而是服务于社会事业,或者伴随着某个运动而诞生的,不管是文化运动还是政治运动。

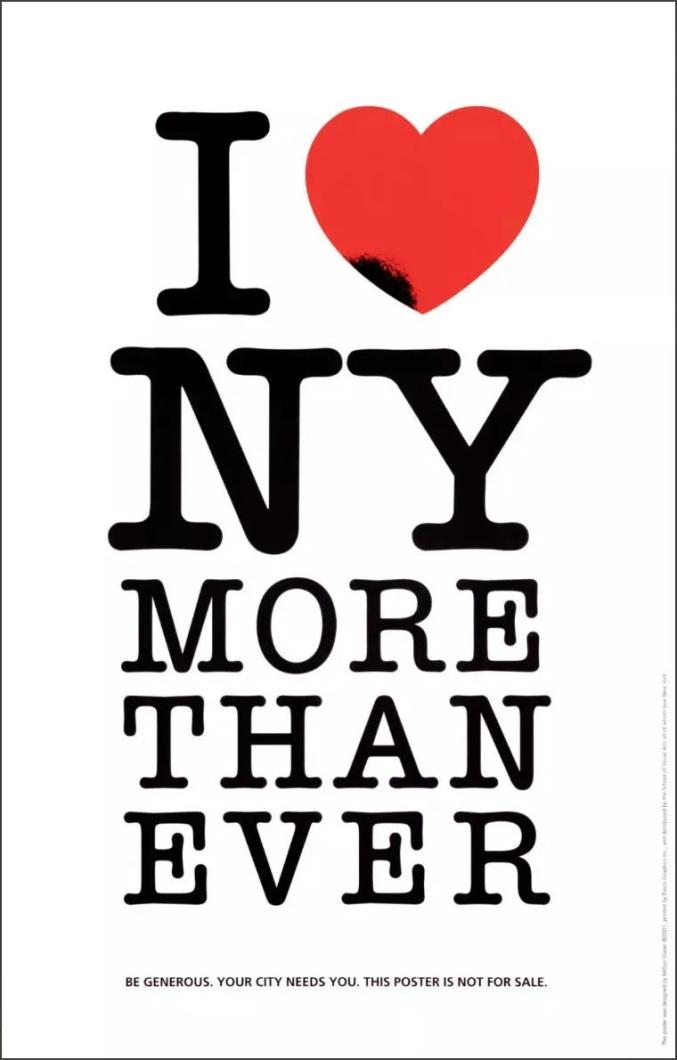

▲米尔顿·格拉瑟针对9月11日恐怖袭击纽约事件所作的海报

1975年,曾任现代艺术博物馆设计策展人的约翰·加里根说道:

“高度发达的大众传播系统似乎会让海报过时。然而在海量电子信息的时代,它变成了针对一群人或某个人的观点表达。

事实证明,这种一对一的直接交流更能引起人们的关注……一张好的海报代表了一个产品、一项事业乃至一场运动。

海报将信息与方法综合,能使人震惊或愉悦,激起人们的情感,并在他们的脑海中驻留。

从这个角度理解,海报作为一种交流方式,仍然无法被超越。”

本文内容摘选自《20世纪中期现代主义平面设计》,因篇幅较长有部分删改

《20世纪中期现代主义平面设计》

[英]西奥·英格里斯 著 陈丁力 译

中国画报出版社

出版时间:2020.8

原标题:《批量复制的时代,20世纪平面设计能给我们什么样的启发?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司